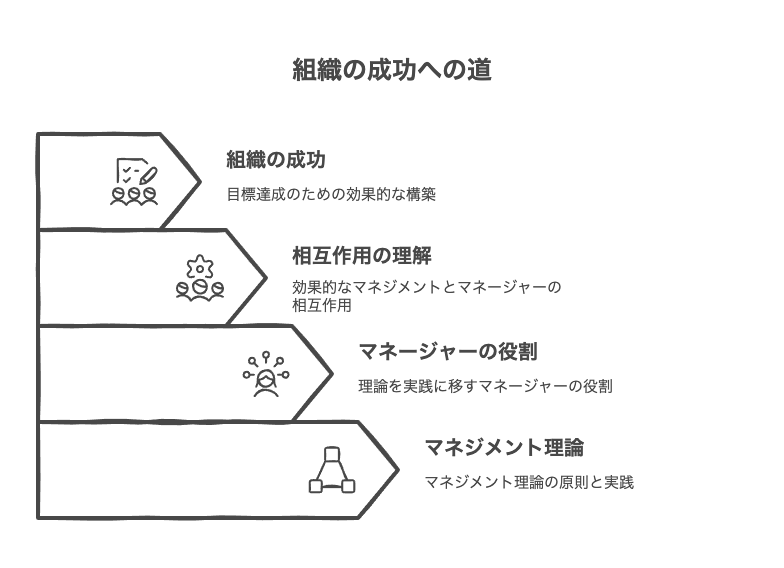

ビジネスの世界では「マネジメント」と「マネージャー」という言葉が頻繁に使われています。似た言葉ですが、実はその意味や役割には明確な違いがあります。この違いを理解することは、組織の中で自分の立場や役割を明確にし、効果的に業務を進める上で非常に重要です。

この記事では、マネジメントとマネージャーの違いについて分かりやすく解説します。それぞれの定義や役割、必要なスキルなどを理解することで、組織内での自分の位置づけを明確にし、より効果的に仕事を進めるためのヒントを得ていただければ幸いです。

マネジメントとマネージャーの基本的な違い

ビジネスシーンでよく耳にする「マネジメント」と「マネージャー」。この二つの言葉は似ていますが、実は意味が異なります。マネジメントは「機能や仕組み」を指し、マネージャーは「人」を指します。

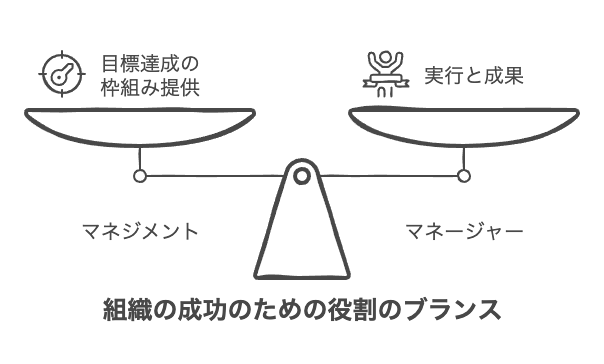

マネジメントとマネージャーの違いは、マネジメントが目標達成のための「枠組み」や「機能」であるのに対し、マネージャーはその枠組みを使って組織の成果に責任を持つ「人」を指します。

マネジメントは、組織が目標を達成するために必要な計画立案、組織化、指揮、統制などの一連の活動や機能を意味します。一方、マネージャーはそれらの機能を実行し、組織やチームの成果に責任を持つ人のことです。

マネジメントの本質と役割

マネジメントは、組織の目標達成のための道具や機能、仕組みのことを指します。具体的には、計画を立て、組織を構築し、人材を配置し、業務を監督し、成果を評価するといった一連のプロセスです。

マネジメントの対象は人だけではありません。商品や資金、情報、時間などの「モノ」も含まれます。例えば、プロジェクトマネジメント、リスクマネジメント、タイムマネジメントなど、様々な側面でマネジメントという概念が使われています。

マネジメントの本質は、限られた資源(人、モノ、金、時間など)を効率的に活用して、組織の目標を達成することにあります。そのためには、現状分析、目標設定、計画立案、実行、評価・改善というサイクルを回していくことが重要です。

マネジメントを「仕組み」と捉えると理解しやすいですね。どんなに優秀な人材がいても、適切なマネジメントの仕組みがなければ組織は機能しません。逆に、適切なマネジメントがあれば、普通の人材でも素晴らしい成果を出せるのです。

マネージャーの定義と責任

マネージャーは、組織の成果に責任を持つ人のことです。部下やチームメンバーの業務を管理し、組織の目標達成に向けて導く役割を担います。

マネージャーの主な責任には、チームの目標設定、業務の割り当て、進捗管理、問題解決、メンバーの育成などがあります。また、上位層の方針をチームに伝え、チームの状況や成果を上位層に報告するという「橋渡し」の役割も担っています。

マネージャーには通常、組織内で公式に任命された役職があります。例えば、部長、課長、チームリーダーなどがマネージャーの役割を担うことが多いです。しかし、役職名に「マネージャー」が含まれていなくても、実質的にチームの成果に責任を持つ人はマネージャーと言えます。

- マネジメント:組織の目標達成のための道具、機能、仕組み

- マネージャー:組織の成果に責任を持つ人

- マネジメントの対象:人、モノ、金、情報、時間など

- マネージャーの責任:目標設定、業務割り当て、進捗管理、問題解決、人材育成など

マネージャーの階層と役割の違い

組織内のマネージャーは、その階層によって役割や責任が異なります。一般的に、マネージャーは「トップマネージャー」「ミドルマネージャー」「ファーストラインマネージャー」の3つの階層に分けられます。それぞれの階層によって、求められる視点や役割が大きく異なります。

階層別マネージャーの特徴と責任

トップマネージャーは、組織の最上位に位置し、CEO(最高経営責任者)、社長、取締役などの役職を持ちます。彼らの主な役割は、組織全体のビジョンや戦略を策定し、長期的な方向性を決定することです。また、外部環境の変化を察知し、組織の適応を促す責任も担っています。

ミドルマネージャーは、部長や課長などの中間管理職で、トップマネージャーとファーストラインマネージャーの間に位置します。彼らの役割は、トップの決定した戦略を実行可能な計画に落とし込み、各部門やチームに展開することです。また、現場からの情報や提案をトップに上げる「上下の橋渡し」も重要な役割です。

ファーストラインマネージャーは、チームリーダーや係長などの役職で、現場の第一線で働くメンバーを直接管理します。彼らの主な役割は、日々の業務の監督、問題解決、メンバーの指導・育成です。現場の状況を最もよく理解し、具体的な業務の遂行に責任を持ちます。

ミドルマネージャーの役割が最も難しいと言われています。トップの戦略的視点と現場の実務的視点の両方を理解し、上下の調整を行う必要があるからです。優れたミドルマネージャーがいる組織は、戦略の実行力が高いことが多いですね。

チームの規模や目的によるマネージャーの役割変化

マネージャーの役割は、チームの規模や目的によっても変化します。小規模なチームのマネージャーは、メンバー一人ひとりと密接にコミュニケーションを取り、個別の指導や支援を行うことが可能です。一方、大規模なチームのマネージャーは、サブリーダーを通じた間接的な管理が中心となり、全体の方向性や調整に注力することになります。

また、チームの目的によっても役割は変わります。例えば、新規プロジェクトを担当するチームのマネージャーは、創造性や柔軟性を重視し、メンバーの自主性を引き出す役割が求められます。一方、定型業務を担当するチームのマネージャーは、効率性や品質管理を重視し、標準化やプロセス改善に注力することが重要です。

マネージャーの役割は固定的なものではなく、組織の階層、チームの規模や目的、事業のフェーズなどによって変化するものです。優れたマネージャーは、状況に応じて自らの役割を柔軟に調整できる人と言えるでしょう。

- トップマネージャー:CEO、社長、取締役など。ビジョンや戦略の策定が主な役割

- ミドルマネージャー:部長、課長など。戦略の実行計画への落とし込みと上下の橋渡しが主な役割

- ファーストラインマネージャー:チームリーダー、係長など。現場の業務監督と人材育成が主な役割

- チームの規模や目的によって、マネージャーの関わり方や重視すべき点は変化する

マネジメントとマネージャーの関係性を深く理解する

マネジメントとマネージャーは別の概念ですが、密接に関連しています。マネージャーはマネジメントという機能や仕組みを使って組織の目標達成に貢献します。この関係性を深く理解することで、より効果的な組織運営が可能になります。

マネージャーがマネジメントを実践する方法

マネージャーがマネジメントを実践する方法は多岐にわたります。まず、計画立案の段階では、組織の目標を明確にし、それを達成するための具体的な計画を立てます。例えば、年間の売上目標を設定し、それを月別、週別の目標に分解し、必要な活動計画を立てるといった作業です。

次に、組織化の段階では、計画を実行するための体制を整えます。必要な人材を確保し、役割や責任を明確に割り当て、効率的な業務フローを構築します。例えば、プロジェクトチームを編成し、各メンバーの役割を決め、連携の仕組みを作るといった活動です。

指揮・リーダーシップの段階では、メンバーのモチベーションを高め、目標に向かって導きます。定期的なミーティングでの方向性の確認、個別面談でのコーチング、困難な状況での意思決定など、様々な形でリーダーシップを発揮します。

最後に、統制・評価の段階では、計画と実績の差異を分析し、必要な修正を行います。KPI(重要業績評価指標)の設定と測定、定期的なレビュー会議、フィードバックの提供などがこれに当たります。

マネジメントの実践で最も重要なのは「PDCAサイクル」です。Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクルを回し続けることで、継続的な改善が可能になります。優れたマネージャーは、このサイクルを自然に回せる人です。

効果的なマネジメントのためのマネージャーの心構え

効果的なマネジメントを行うためには、マネージャーとしての適切な心構えが重要です。まず、「結果責任」の意識を持つことが基本です。マネージャーは自分自身の成果だけでなく、チーム全体の成果に責任を持ちます。「自分は頑張ったのにチームが成果を出せなかった」という言い訳は通用しません。

次に、「全体最適」の視点を持つことも重要です。自分のチームだけが良ければいいという部分最適ではなく、組織全体の目標達成に貢献するという視点が必要です。時には自チームの短期的な利益を犠牲にして、全体の長期的な利益を優先する決断も求められます。

また、「人材育成」の意識も欠かせません。マネージャーの重要な役割の一つは、メンバーの成長を支援することです。短期的な成果を追求するあまり、メンバーの育成を疎かにすると、長期的には組織の力が低下してしまいます。

さらに、「変化への適応」も重要な心構えです。ビジネス環境は常に変化しており、過去の成功体験が通用しないことも多いです。常に新しい情報を収集し、柔軟に対応する姿勢が求められます。

- マネージャーのマネジメント実践:計画立案、組織化、指揮・リーダーシップ、統制・評価

- マネージャーの心構え:結果責任、全体最適、人材育成、変化への適応

- PDCAサイクル:Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)

- 短期的成果と長期的成長のバランスを取ることが重要

マネジメントとリーダーシップの違いから見るマネージャーの役割

マネジメントとマネージャーの違いを理解した上で、もう一つ重要な概念の違いがあります。それは「マネジメント」と「リーダーシップ」の違いです。この違いを理解することで、マネージャーの役割がより明確になります。

マネジメントとリーダーシップの本質的な違い

マネジメントとリーダーシップは、どちらも組織の目標達成に不可欠な要素ですが、その本質は異なります。マネジメントは「秩序と一貫性を生み出すこと」が中心で、計画立案、組織化、問題解決、統制などの活動を通じて、複雑さに対処します。一方、リーダーシップは「変化と動きを生み出すこと」が中心で、ビジョンの設定、方向性の提示、モチベーションの喚起などを通じて、変化に対処します。

マネジメントは「正しいことを行う(doing things right)」ことに焦点を当て、効率性や安定性を重視します。例えば、既存のプロセスを改善し、コストを削減し、品質を向上させるといった活動です。一方、リーダーシップは「正しいことを行う(doing the right things)」ことに焦点を当て、効果性や変革を重視します。例えば、新しい市場機会を見つけ、革新的な製品を開発し、組織文化を変革するといった活動です。

マネジメントとリーダーシップは、車の両輪のようなものです。マネジメントだけでは現状維持に終始し、リーダーシップだけでは混乱を招きます。両方をバランスよく発揮できるマネージャーが、真に組織を成功に導くことができるのです。

現代のマネージャーに求められるリーダーシップ

現代のビジネス環境は、かつてないほど変化が激しく、不確実性が高まっています。そのため、マネージャーには従来の管理型リーダーシップから、より柔軟でインクルーシブなリーダーシップへの転換が求められています。

ドラッカーは「マネジメントは物事を正しく行うことであり、リーダーシップは正しいことを行うことである」と述べています。この言葉は、マネジメントが効率性や実行力に焦点を当てるのに対し、リーダーシップは方向性や価値観に焦点を当てることを示しています。

現代のマネージャーには、単なる業務遂行だけでなく、チームメンバーの目標達成を支援し、彼らの成長を促す姿勢が必要です。メンバー一人ひとりの強みを理解し、活かしながら、チーム全体の成長を導くという、より高度なマネジメント能力が期待されているのです。

また、現代のビジネス環境では、新しい技術や市場の変動に対応するためには、従来の固定観念にとらわれず、柔軟な思考と行動が必要です。マネージャーには適応力と柔軟性が求められ、これが成功するマネージャーに必要なマインドセットとなります。

現代のマネージャーに求められるのは「両利きのリーダーシップ」です。効率性を追求するマネジメントと変革を促すリーダーシップの両方を状況に応じて使い分けられる人が、真に組織を成功に導くことができます。

マネジメントとリーダーシップの統合的アプローチ

マネジメントとリーダーシップは、実は表裏一体の関係にあり、切り離すことはできません。「マネジメント=管理」という捉え方は誤りであり、本来マネジメントには組織を方向づける役割も含まれています。そのためにはリーダーシップが必要であり、リーダーシップはマネジメントの一部と考えることができます。

ジョン・コッターによれば、マネジメントとは「複雑な状況に対処すること(オペレーションの管理)」であり、行動体系として「計画と予算の策定」「組織再編と人員配置」「統制と問題解決」があるとされています。一方、リーダーシップは「変化に対処すること(改革の主導)」であり、行動体系として「方向性の設定」「人心の統合」「動機づけ」があるとされています。

これらは対立するものではなく、組織の成功に対して異なるが補完的な役割を果たします。マネジメントは安定性と効率性を確保し、リーダーシップはビジョンと変化を推進します。効果的な組織運営には、両者のバランスが重要であり、マネージャーとリーダーの両方の特性を兼ね備えることが理想的です。

現代のマネージャーには、状況に応じてマネジメントとリーダーシップを使い分け、時には統合的に活用する能力が求められています。組織が目指す方向性を示しメンバーを導いていくリーダーシップと、そのための現実的な方法を検討し組織を管理するマネジメント、この両方のスキルを磨くことが、これからのマネージャーにとって不可欠なのです。

よくある質問

回答 マネジメントの能力が高い人が必ずしも良いマネージャーになるとは限らない理由は、マネジメントとマネージャーに求められる資質が異なるからです。マネジメントは計画立案、組織化、統制などの機能や仕組みに関する能力ですが、マネージャーには人を動かすリーダーシップ、コミュニケーション能力、感情知性なども必要です。

例えば、プロジェクト管理のスキルに長けていても、部下とのコミュニケーションが苦手な人は、マネージャーとして苦労するでしょう。また、細部にこだわる完璧主義者は優れたマネジメントスキルを持っていても、委任が苦手で部下の成長を阻害してしまうことがあります。

良いマネージャーになるためには、マネジメントスキルに加えて、人間関係構築能力、状況に応じた柔軟性、メンバーの成長を支援する姿勢など、多面的な資質が求められます。技術的な専門知識だけでマネージャーに抜擢されると、「ピーターの法則」と呼ばれる「有能な人が昇進を重ねて、やがて無能なレベルに達する」現象が起きることもあるのです。

優れた職人が必ずしも優れた工場長にならないのと同じです。マネージャーになるということは、「自分で仕事をする人」から「人を通じて成果を出す人」へと役割が根本的に変わることを意味します。この転換を理解できるかどうかが成功の分かれ道です。

回答 マネジメントの仕組みだけでは、マネージャーがいない組織は長期的に機能することは難しいでしょう。確かに、優れたマネジメントシステムや自律的なチーム文化が確立されている組織では、短期間であればマネージャー不在でも運営できる可能性はあります。

しかし、ビジネス環境は常に変化しており、予期せぬ問題や意思決定が必要な状況は必ず発生します。そのような時、判断を下し、方向性を示し、チームをまとめる役割を担うマネージャーの存在は不可欠です。また、メンバー間の対立解決、モチベーション維持、外部との交渉など、システムだけでは対応できない人間関係の側面も多くあります。

近年、ホラクラシー(権限を分散させた自己組織化システム)など、伝統的なマネージャーの役割を減らした組織形態も注目されていますが、これらの組織でも完全にマネージャー機能がなくなるわけではなく、その機能が分散・共有されているだけです。結局のところ、マネジメントの仕組みとマネージャーの役割は補完関係にあり、両方が効果的に機能することで組織は最大のパフォーマンスを発揮できるのです。

回答 マネージャーになったばかりの時期は、プレイヤーとしての仕事とマネージャーとしての役割のバランスが難しい過渡期です。理想的には、マネージャーの役割に集中することが望ましいですが、現実には完全な切り替えが難しいケースも多いでしょう。

初期段階では、以下のようなアプローチが効果的です:

時間配分を明確にする:例えば、時間の70%をマネージャー業務、30%をプレイヤー業務に割り当てるなど、意識的に配分を決めましょう。そして徐々にマネージャー業務の比率を高めていきます。

委任できる業務を特定する:これまで自分が担当していた業務のうち、チームメンバーに委任できるものを洗い出し、計画的に移管していきましょう。

プレイヤーとして関わる範囲を限定する:すべての業務に関わるのではなく、特に専門性が必要な部分や重要な判断が必要な場面に限定して関与するようにします。

メンタリングとコーチングを重視する:直接仕事をするのではなく、メンバーが自分で解決できるよう支援する方向にシフトしていきましょう。

最終的には、「チームの成果に責任を持つ」というマネージャーの本質的な役割に集中できるよう、プレイヤーとしての比重を徐々に減らしていくことが重要です。

プレイヤーからマネージャーへの移行で最も難しいのは「手放す勇気」です。自分がやった方が早い、上手いと分かっていても、あえて部下に任せ、成長を見守る忍耐が必要です。短期的には非効率に見えても、長期的には組織の力になります。

回答 マネジメントとリーダーシップの両方を発揮するために身につけるべき具体的なスキルには以下のようなものがあります:

【マネジメントスキル】

計画立案能力:目標設定、行動計画の策定、リソース配分などを効果的に行うスキル

組織化能力:業務の構造化、役割分担、プロセス設計などを行うスキル

問題解決能力:課題を特定し、論理的に解決策を導き出すスキル

時間管理能力:優先順位付けと効率的なスケジュール管理を行うスキル

分析力:データに基づいた意思決定と評価を行うスキル

【リーダーシップスキル】

ビジョン構築力:将来の方向性を描き、分かりやすく伝えるスキル

影響力:メンバーの行動や考え方に前向きな影響を与えるスキル

コミュニケーション能力:効果的に情報を伝え、傾聴するスキル

変革推進力:現状に満足せず、より良い状態への変化を促すスキル

感情知性:自己と他者の感情を理解し、適切に対応するスキル

これらのスキルを身につけるためには、実践的な経験と継続的な学習が不可欠です。具体的には、チャレンジングな業務に積極的に取り組む、メンターからのフィードバックを求める、関連書籍や研修で知識を深める、他部門や他社のベストプラクティスを学ぶなどの方法があります。また、自己の行動と結果を定期的に振り返り、改善点を見つけることも重要です。

回答 マネジメントとマネージャーの違いを理解することは、キャリア形成において以下のような点で役立ちます:

キャリア目標の明確化:マネジメントスキルを磨きたいのか、マネージャーとしての役割を目指すのか、自分の志向性を明確にできます。マネジメントスキルは専門職でも活かせますが、マネージャーになるには異なる資質も必要です。

効果的なスキル開発:目指す方向性に応じて、重点的に開発すべきスキルを特定できます。例えば、マネージャーを目指すなら、技術的スキルだけでなく、人間関係構築やリーダーシップのスキルも意識的に磨く必要があります。

適切な役割選択:組織内で自分に合った役割を選択する際の判断材料になります。例えば、マネジメントスキルは高いがマネージャーの役割に興味がない場合、プロジェクトリーダーやスペシャリストなど、管理職以外のキャリアパスを検討できます。

自己評価の精度向上:自分の強みと弱みをより正確に把握できます。「マネジメントは得意だがマネージャーとしては課題がある」といった具体的な自己認識が可能になります。

組織内での価値提供:組織におけるマネジメント機能とマネージャーの役割を理解することで、現在の立場でどのように価値を提供できるかを考えられます。

この理解は、単に昇進するかどうかだけでなく、自分の適性や志向に合った形で組織に貢献し、個人としても成長できるキャリアパスを設計する上で非常に重要です。

キャリア形成で大切なのは「役職」ではなく「自分が何に価値を感じるか」です。マネージャーになることが唯一の成功ではありません。マネジメントスキルを活かして専門性を極める道や、プロジェクトリーダーとして横断的に活躍する道など、多様なキャリアパスがあることを理解しましょう。