組織やチームを効果的に運営するためには、適切な人数のメンバーをマネジメントすることが重要です。しかし、一人の管理者が効果的に管理できる人数には限界があります。この限界を超えると、コミュニケーションの質が低下し、チームのパフォーマンスにも悪影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、マネジメントできる適正人数について解説し、チーム規模が大きくなりすぎた場合の対処法や、効果的なチーム運営のポイントを紹介します。組織の生産性向上を目指す方々の参考になれば幸いです。

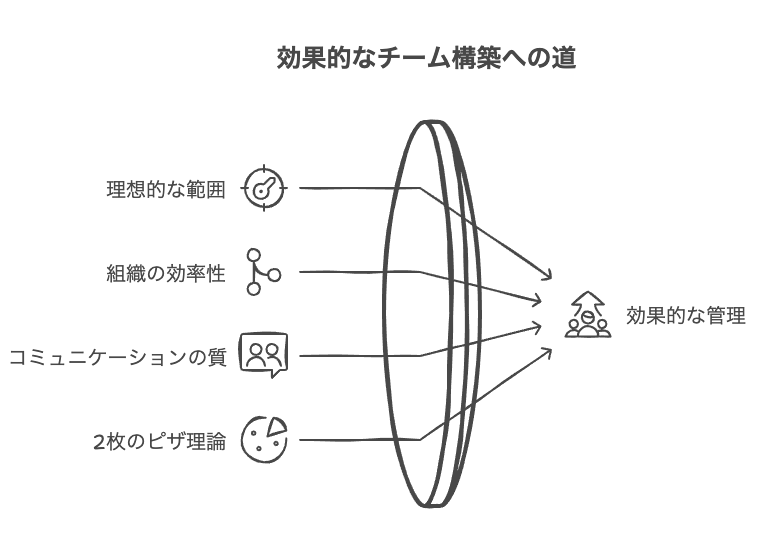

マネジメントできる人数の理想的な範囲

マネジメントできる人数には理想的な範囲があります。これは経営学では「スパン・オブ・コントロール」と呼ばれる概念で、一人の管理者が直接管理できる部下の適正人数を指します。

マネジメントできる人数は一般的に5〜8人が理想的とされており、最大でも10人程度が限界と考えられています。

この数字は単なる経験則ではなく、様々な研究や実践から導き出されたものです。例えば、Amazonの創業者であるジェフ・ベゾス氏は「2枚のピザ理論」を提唱しています。これは、「2枚のピザで食事を分け合える程度の人数(5〜8人)がチームの理想的な規模である」という考え方です。

なぜ5〜8人が理想的なのか

5〜8人という数字が理想的とされる理由はいくつかあります。まず、この人数であれば、管理者は各メンバーと十分なコミュニケーションを取ることができます。週に一度の1on1ミーティングを行っても、それほど大きな時間的負担にはなりません。

また、この規模であれば、チーム内のコミュニケーションの複雑さも管理可能な範囲に収まります。n人のチーム内での潜在的なコミュニケーションの経路数は「n(n-1)/2」で計算できます。例えば、6人のチームでは15の経路がありますが、12人になると66の経路に増加し、情報共有や意思疎通が複雑になります。

さらに、この人数であれば、管理者はメンバー一人ひとりの強みや弱み、成長度合いを把握しやすく、適切な指導やフィードバックを提供できます。チームの一体感も醸成しやすい規模と言えるでしょう。

マネジメントの適正人数は「質の高い関係性を築ける人数」と考えるといいでしょう。週に一度、各メンバーと30分の1on1ができる余裕があるかどうかが一つの目安になります。

業種や状況による適正人数の違い

マネジメントの適正人数は、業種や状況によって変動することもあります。例えば、業務が標準化されていて、マニュアル通りに進められる場合は、一人の管理者がより多くのメンバーを管理できる可能性があります。飲食店のアルバイトスタッフなどがこれに当たります。

一方、創造的な業務や専門性の高い業務では、より少ない人数が適切かもしれません。研究開発チームやクリエイティブチームなどでは、3〜5人程度が理想的な場合もあります。

また、管理者自身がプレイングマネージャー(プレイヤーとしての業務も担当する管理者)である場合は、マネジメントに割ける時間が限られるため、管理できる人数はさらに少なくなる傾向があります。

- 一般的な適正人数:5〜8人

- 最大限界人数:10人程度

- 業務が標準化されている場合:やや多めの人数も可能

- 創造的・専門的業務の場合:少なめの人数が理想的

- プレイングマネージャーの場合:さらに少ない人数が適切

マネジメントできる人数を超えた場合の影響

マネジメントの適正人数を超えてしまうと、様々な問題が発生する可能性があります。これらの問題は、単に管理者の負担が増えるだけでなく、チーム全体のパフォーマンスや組織文化にも悪影響を及ぼします。

コミュニケーションの質と量の低下

マネジメントできる人数を超えると、まず影響を受けるのはコミュニケーションです。管理者がメンバー一人ひとりと十分なコミュニケーションを取る時間が物理的に不足します。例えば、15人のチームを管理する場合、週に一度30分の1on1ミーティングを行うだけでも7.5時間が必要になります。これは一日の勤務時間をほぼ全て使うことになります。

コミュニケーション不足は、情報共有の遅れや誤解、指示の不明確さにつながります。メンバーは必要な情報やフィードバックを得られず、業務の質が低下したり、モチベーションが下がったりする可能性があります。

また、管理者との直接的なコミュニケーションが減ることで、メンバーは自分の貢献や成長が適切に評価されていないと感じるかもしれません。これは長期的には離職率の上昇につながる恐れもあります。

マネジメントの質の低下と組織への影響

人数が多すぎると、管理者はメンバー一人ひとりの業務内容や進捗状況を十分に把握できなくなります。これにより、適切な指導やサポートが提供できず、業務の質や効率が低下する可能性があります。

また、メンバー間の調整や衝突の解決にも時間がかかるようになり、チームの一体感や協力関係が損なわれることもあります。特に、メンバー間の対立や問題が発生した場合、管理者が適時に介入できないと、問題が深刻化する恐れがあります。

マネジメントできる人数を超えると、コミュニケーション不足、業務の質の低下、チームの一体感の欠如などの問題が発生し、組織全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。

人数が多すぎるチームでよく見られるのが「フリーライダー」の発生です。管理者の目が行き届かないことを利用して、最低限の貢献しかしないメンバーが現れると、他のメンバーのモチベーションも下がり、悪循環に陥ります。

- コミュニケーションの質と量の低下

- 情報共有の遅れや誤解の発生

- メンバーへの適切な指導やサポートの不足

- 業務の質や効率の低下

- チームの一体感や協力関係の弱体化

- フリーライダーの発生リスク

マネジメントできる人数を増やすための方法と効果的なチーム構成

マネジメントの適正人数は固定的なものではなく、様々な工夫によって増やすことも可能です。ここでは、一人の管理者がより多くのメンバーを効果的に管理するための方法と、効果的なチーム構成について紹介します。

権限委譲と中間リーダーの育成

マネジメントできる人数を増やす最も効果的な方法の一つは、権限委譲と中間リーダーの育成です。チーム内に中間リーダーやサブリーダーを設け、一部のマネジメント業務を委託することで、管理者の負担を軽減できます。

例えば、10人以上のチームであれば、2〜3人の中間リーダーを設け、日常的な業務の監督や指導を任せることができます。管理者は中間リーダーを通じてチーム全体を管理し、自身は戦略的な意思決定や中間リーダーの育成に集中することができます。

中間リーダーを育成する際は、段階的に権限を委譲していくことが重要です。最初は小さな責任から始め、成功体験を積ませながら徐々に権限を拡大していきましょう。また、定期的なフィードバックやコーチングを通じて、リーダーシップスキルの向上を支援することも大切です。

権限委譲で最も大切なのは「任せっきり」にしないことです。定期的なチェックインと適切なフィードバックを通じて、中間リーダーの成長を支援しながら、チーム全体の方向性を保つことが重要です。

業務の標準化とチーム構造の最適化

業務の標準化とシステム化も、マネジメントできる人数を増やすための有効な手段です。業務手順やルールを明確にし、マニュアル化することで、メンバーが自律的に業務を進められるようになります。これにより、管理者の直接的な指示や監督の必要性が減少します。

また、業務管理ツールやコミュニケーションツールの活用も効果的です。プロジェクト管理ツール、タスク管理ツール、チャットツールなどを導入することで、情報共有や進捗管理を効率化できます。例えば、各メンバーの業務進捗をリアルタイムで確認できるダッシュボードがあれば、管理者は問題が発生した場合にのみ介入すればよくなります。

大規模な組織では、階層型の組織構造を採用することで、マネジメントの適正人数を維持しながら、多くのメンバーを効果的に管理することができます。この際、「1-3-9の法則」が参考になります。これは、トップマネージャー1人が3人のミドルマネージャーを管理し、各ミドルマネージャーが9人のメンバーを管理するという構造です。

チームの規模が大きくなりすぎた場合は、分割や再編成を検討する必要があります。チームを分割する際は、業務の関連性や協力関係を考慮することが重要です。単に人数で機械的に分けるのではなく、協力して取り組む必要のある業務を担当するメンバーは同じチームに配置するなど、業務の効率性を考慮した分割を行いましょう。

- 中間リーダーの設置と育成

- 段階的な権限委譲

- 業務手順のマニュアル化

- 業務管理ツールの活用

- 階層型組織構造の採用(1-3-9の法則など)

- 業務の関連性を考慮したチーム分割

マネジメントできる人数には限界があり、一般的には5〜8人が理想的とされています。この範囲を超えると、コミュニケーションの質の低下や業務効率の悪化など、様々な問題が発生する可能性があります。

しかし、権限委譲や中間リーダーの育成、業務の標準化とシステム化などの工夫により、一人の管理者がより多くのメンバーを効果的に管理することも可能です。また、階層型組織の構築やチームの適切な分割・再編成によって、組織全体の効率性を高めることができます。

重要なのは、マネジメントの目的は「コントロール」ではなく「メンバーの能力を最大化し、組織の目標達成を支援すること」だという点です。この目的を達成するために最適なチーム規模や組織構造を考え、必要に応じて柔軟に調整していくことが、効果的なマネジメントの鍵となるでしょう。

よくある質問

回答 プレイングマネージャー(自身も実務を担当しながらチームを管理する役職)の場合、マネジメントできる適切な人数は通常のマネージャーよりも少なくなります。一般的には3〜5人程度が理想的とされています。

これは、プレイングマネージャーはマネジメント業務に割ける時間が限られているためです。例えば、自身の業務に50%、マネジメントに50%の時間を割いているとすると、マネジメントに使える時間は専任マネージャーの半分程度になります。

また、プレイングマネージャーの場合は、自身の業務とマネジメント業務のバランスを取ることも重要です。担当する実務の量や複雑さによっても、適切なチーム人数は変動します。特に締め切りの厳しいプロジェクトや複雑な業務を担当している場合は、さらに少ない人数(2〜3人程度)に留めることも検討すべきでしょう。

プレイングマネージャーとして成功するためには、自身の業務の一部を委譲したり、チーム内に中間リーダーを育成したりすることで、マネジメント負担を軽減する工夫も重要です。

プレイングマネージャーの最大の落とし穴は「プレイヤー業務を優先してマネジメントがおろそかになる」ことです。目に見える成果が出やすいプレイヤー業務に時間を取られがちですが、チームの成長という目に見えにくい成果にも時間を投資することが重要です。

回答 リモートワーク環境では、一般的に対面環境と比べてマネジメントできる人数は少なくなる傾向があります。対面環境では5〜8人が理想的とされていますが、リモート環境では4〜6人程度が適切と考えられています。

これには以下のような理由があります:

コミュニケーションの複雑さ:リモート環境では、非言語コミュニケーション(表情や身振りなど)が制限され、意思疎通に時間がかかることがあります。

信頼関係構築の難しさ:物理的な距離があると、信頼関係の構築により多くの時間と意識的な努力が必要になります。

状況把握の制限:オフィスであれば自然と見えていたメンバーの状態や雰囲気が見えにくくなります。

非公式コミュニケーションの減少:廊下での立ち話や昼食時の会話など、非公式なコミュニケーションの機会が減少します。

リモート環境でのマネジメントを効果的に行うためには、定期的な1on1ミーティングの徹底、ビデオ会議の活用、チャットツールでの日常的なコミュニケーション、明確な目標設定と進捗管理などが特に重要になります。また、オンラインでのチームビルディング活動を意識的に取り入れることも効果的です。

回答 マネジメントできる人数を超えてしまった場合、以下の順序で対策を検討するとよいでしょう:

現状分析:まず、どの部分でマネジメントの負荷が高くなっているかを分析します。例えば、情報共有に時間がかかっている、個別の指導が不足している、意思決定が遅れているなど、具体的な課題を特定します。

短期的対策:

会議の効率化(目的明確化、アジェンダ事前共有、時間厳守)

情報共有ツールの導入・改善(チャットツール、プロジェクト管理ツールなど)

定型業務のマニュアル化や自動化

優先順位の明確化と非重要業務の削減

中期的対策:

中間リーダーの設置と育成

段階的な権限委譲

チーム内での相互サポート体制の構築

定例ミーティングと1on1ミーティングの仕組み化

長期的対策:

チームの分割や再編成の検討

組織構造の見直し

新たなマネージャーの育成・登用

特に即効性があるのは、中間リーダーの設置と権限委譲です。信頼できるメンバーに日常的な業務の監督や指導を任せることで、マネージャーの負担を大幅に軽減できます。ただし、権限委譲は「丸投げ」ではなく、適切なサポートとフォローアップが必要です。

マネジメント負荷が高まったときに陥りがちなのが「自分でやった方が早い」という思考です。短期的には確かにそうかもしれませんが、それでは状況は改善しません。少し時間がかかっても「教える」「任せる」ことに投資することが、長期的な解決につながります。

回答 はい、業種や業務内容によってマネジメントできる人数の目安は大きく変わります。以下に主な業種・業務別の目安を示します:

【標準化された業務/定型業務】

例:製造ライン、コールセンター、バックオフィス業務など

適正人数:8〜15人程度

理由:業務が標準化されており、個別の判断が少なく、進捗管理も比較的容易なため。

【専門的/創造的業務】

例:研究開発、クリエイティブ職、コンサルティングなど

適正人数:3〜6人程度

理由:個々のメンバーの専門性が高く、個別の指導や深い議論が必要なため。

【プロジェクト型業務】

例:システム開発、新製品開発、イベント企画など

適正人数:5〜8人程度

理由:状況が常に変化し、頻繁な調整や意思決定が必要なため。

【営業職】

例:法人営業、小売店舗など

適正人数:6〜10人程度

理由:個々の案件管理と全体の売上管理のバランスが必要なため。

また、メンバーの経験レベルや自律性によっても適正人数は変わります。経験豊富で自律的なメンバーが多いチームでは、より多くの人数を管理できる可能性があります。逆に、新人や経験の浅いメンバーが多い場合は、より少ない人数が適切でしょう。

回答 マネジメントできる人数を増やすためのスキルや能力を高めるには、以下のような取り組みが効果的です:

時間管理スキルの向上

優先順位付けの徹底(重要×緊急のマトリクスの活用)

タイムブロッキング(時間帯ごとに業務を区切る)

委任できる業務と自分がすべき業務の明確な区別

コミュニケーション効率の向上

簡潔で明確なコミュニケーション技術の習得

効果的なフィードバック手法の学習

会議ファシリテーションスキルの向上

非同期コミュニケーション(メール、チャットなど)の活用

システム思考の習得

チーム全体を一つのシステムとして捉える視点

問題の根本原因を特定する分析力

仕組み化・標準化の思考法

人材育成能力の強化

コーチングスキルの習得

段階的な権限委譲の方法

中間リーダーの育成手法

テクノロジーの活用

プロジェクト管理ツールの効果的な使い方

コミュニケーションツールの最適な活用法

自動化ツールの導入と活用

これらのスキルを身につけるには、専門書や研修プログラムの活用、メンターからの指導、実践を通じた経験の蓄積などが有効です。特に、小規模なチームでの成功体験を積み、徐々に管理する人数を増やしていくアプローチが推奨されます。

マネジメント能力を高める最大のコツは「自分がいなくてもチームが機能する状態」を目指すことです。これは一見、自分の存在価値を下げるように思えますが、実はその逆。チームが自律的に動けるようになれば、あなたはより高次の課題や戦略的な思考に時間を使えるようになります。