組織の中で重要な役割を担う係長。現場の最前線に立ちながら、管理職との橋渡し役も果たす係長には、高度なマネジメント能力が求められます。しかし、プレイヤーとしての役割も残る係長職では、マネジメントスキルの習得に悩む人も少なくありません。

この記事では、係長に求められるマネジメント能力について、具体的なスキルや習得方法を解説します。現役の係長はもちろん、これから係長を目指す方々にとって、キャリアアップの指針となれば幸いです。

係長に求められるマネジメント能力の全体像

係長は、現場のリーダーとして部下を指揮しながら、上位の管理職とのパイプ役も担う重要なポジションです。そのため、係長に求められるマネジメント能力は多岐にわたります。

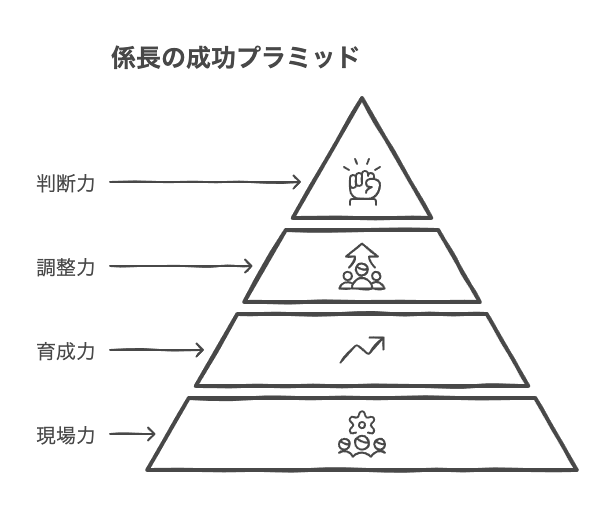

係長に求められるマネジメント能力は、「現場力」「育成力」「調整力」「判断力」の4つに大別できます。これらのスキルをバランスよく磨くことが、係長としての成功につながります。

現場力:業務遂行と問題解決の要

係長には、自らが高い業務遂行能力を持ちながら、チーム全体の業務を円滑に進める力が求められます。具体的には以下のようなスキルが含まれます。

- 専門知識と技術スキル

- 業務改善能力

- 進捗管理スキル

- 問題解決力

例えば、製造現場の係長であれば、生産ラインの効率化や品質管理の手法に精通していることが求められます。また、営業部門の係長であれば、顧客ニーズの分析や提案力といったスキルが重要になるでしょう。

育成力:チーム全体の成長を促進

係長は、部下の育成にも大きな責任を負います。個々のメンバーの強みを伸ばし、弱みを克服させることで、チーム全体の生産性を向上させる必要があります。育成力には以下のようなスキルが含まれます。

- コーチングスキル

- フィードバック能力

- モチベーション管理

- キャリア開発支援

例えば、新入社員に対しては基本的なビジネススキルの指導から始め、中堅社員には更なる専門性の向上を促すなど、個々のレベルに応じた育成計画を立てることが重要です。

係長の真価は、自分の仕事ぶりだけでなく、チーム全体の成果で測られます。「自分でやった方が早い」と思っても、敢えて部下に任せて成長を促すことも大切なんです。

係長のマネジメント能力を高める実践的アプローチ

係長に求められるマネジメント能力を効果的に高めるには、日々の業務の中で意識的に実践することが重要です。ここでは、具体的なアプローチ方法を紹介します。

PDCAサイクルの徹底

係長として成果を上げるには、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を徹底することが効果的です。具体的には以下のようなステップを踏みます。

Plan(計画):チームの目標を設定し、具体的な行動計画を立てる

Do(実行):計画に基づいて行動し、必要に応じて部下を指導する

Check(評価):結果を分析し、計画との差異を確認する

Action(改善):分析結果に基づいて改善策を立て、次の計画に反映する

例えば、営業部門の係長であれば、四半期ごとの売上目標を設定し(Plan)、チームメンバーと共に営業活動を行い(Do)、月末に進捗を確認し(Check)、次月の戦略を立て直す(Action)といった具合です。

このサイクルを回し続けることで、マネジメントスキルが自然と磨かれていきます。

コミュニケーション能力の向上

係長には、上司・部下・他部門との円滑なコミュニケーションが求められます。以下のような点に注意しながら、日々のコミュニケーションを意識的に改善していきましょう。

- 積極的傾聴:相手の話をしっかりと聞き、理解しようとする姿勢を示す

- 明確な指示:曖昧な表現を避け、具体的で分かりやすい指示を心がける

- フィードバックの質:ポジティブな面とネガティブな面をバランスよく伝える

- 非言語コミュニケーション:表情や姿勢にも気を配り、信頼感を醸成する

例えば、部下との1on1ミーティングを定期的に設定し、業務の進捗だけでなく、キャリアの悩みや将来の展望についても話し合う機会を持つことが効果的です。

コミュニケーションで大切なのは「量」よりも「質」です。短い会話でも、相手の立場に立って考え、心のこもったメッセージを伝えることで、信頼関係は大きく変わります。

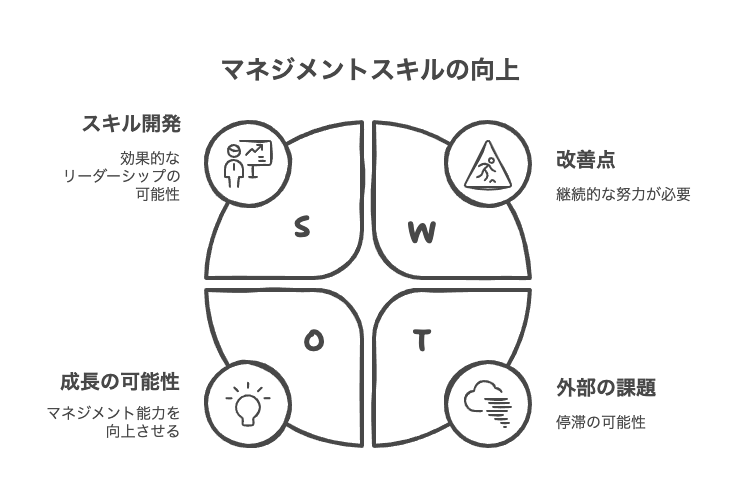

係長のマネジメント能力を評価・改善する方法

係長としてのマネジメント能力を継続的に向上させるには、定期的な自己評価と改善が欠かせません。ここでは、効果的な評価・改善の方法を紹介します。

360度フィードバックの活用

360度フィードバックとは、上司、同僚、部下など、様々な立場の人からフィードバックを受ける評価方法です。係長のマネジメント能力を多角的に評価するのに適しています。

具体的な実施方法は以下の通りです:

評価項目の設定:マネジメントスキル、コミュニケーション能力、リーダーシップなど

フィードバック収集:匿名のアンケートやインタビューを実施

結果の分析:強みと改善点を明確化

改善計画の立案:具体的な行動目標を設定

例えば、「部下の意見をしっかり聞いている」「適切なフィードバックを提供している」といった項目について、5段階評価を行うことで、自身のマネジメントスタイルの特徴や課題が浮き彫りになります。

自己啓発とスキルアップ

係長に求められるマネジメント能力を高めるには、継続的な学習と実践が不可欠です。以下のような方法で、自己啓発とスキルアップを図りましょう。

- 書籍やオンライン講座での学習:マネジメント理論や最新のリーダーシップ手法を学ぶ

- 社内外の研修への参加:実践的なワークショップやロールプレイングを通じてスキルを磨く

- メンターの活用:経験豊富な上司や先輩からアドバイスを受ける

- 他部門との交流:異なる視点や手法を学び、自身のマネジメントに活かす

例えば、月に1冊はマネジメント関連の書籍を読むことを習慣化したり、四半期に1回は社外のセミナーに参加したりするなど、具体的な目標を立てて取り組むことが効果的です。

係長のマネジメント能力は、日々の実践と継続的な学習によって磨かれます。自己評価と改善のサイクルを回し続けることで、より高度なマネジメントスキルを身につけることができるのです。

係長のマネジメント能力が組織に与える影響

係長のマネジメント能力は、単に個人の評価に留まらず、組織全体のパフォーマンスに大きな影響を与えます。ここでは、係長のマネジメント能力が組織にもたらす効果と、その重要性について解説します。

生産性の向上とイノベーションの促進

優れたマネジメント能力を持つ係長は、チームの生産性を大幅に向上させることができます。具体的には以下のような効果が期待できます:

- 業務プロセスの最適化:無駄な作業の削減や効率的な作業手順の確立

- リソースの適切な配分:各メンバーの強みを活かした役割分担

- モチベーションの向上:適切な目標設定と達成感の提供

- 創造的な環境の醸成:新しいアイデアを歓迎する雰囲気づくり

例えば、製造業の現場で、係長が業務フローを見直し、ボトルネックを解消することで、生産効率が20%向上したというケースがあります。また、IT企業で、係長がアイデアソンを定期的に開催することで、新規プロジェクトの立ち上げ件数が増加したという事例もあります。

人材育成と組織の持続的成長

係長の重要な役割の一つが人材育成です。優れたマネジメント能力を持つ係長は、以下のような形で組織の持続的成長に貢献します:

- 次世代リーダーの育成:将来の管理職候補の早期発掘と育成

- スキル向上の促進:OJTや研修を通じた部下のスキルアップ支援

- キャリアパスの明確化:個々のメンバーの長期的な成長ビジョンの提示

- 組織文化の醸成:学習と成長を重視する文化の形成

例えば、ある金融機関では、係長が中心となって若手社員向けのメンタリングプログラムを立ち上げ、3年間で管理職候補の育成数が2倍になったという成果が報告されています。

係長の真価は、自分がいなくてもチームが機能する状態を作り出せるかどうかにあります。部下の成長を通じて組織全体を強くする。それこそが真のマネジメント能力なんです。

係長のマネジメント能力は、組織の現在と未来を左右する重要な要素です。日々の業務に追われがちですが、自身のマネジメント能力の向上が組織全体にもたらす大きな影響を意識し、継続的な成長を心がけることが大切です。

適切なマネジメント能力を持つ係長が増えることで、組織全体の生産性が向上し、イノベーションが促進され、人材が育成されていきます。そして、そのような好循環が組織の持続的な成長と競争力の強化につながるのです。

よくある質問

回答 係長として最初に身につけるべきマネジメント能力は、「コミュニケーション能力」と「業務管理能力」です。コミュニケーション能力は、チームメンバーとの信頼関係構築の基盤となります。具体的には、積極的な傾聴、明確な指示の出し方、適切なフィードバックの提供などが含まれます。

業務管理能力は、チーム全体の業務を把握し、適切に割り当て、進捗を管理するスキルです。タスクの優先順位付け、スケジュール管理、リソース配分などが重要な要素となります。

これらの基本的なスキルを土台として、徐々に人材育成能力や問題解決能力などの高度なマネジメントスキルを身につけていくとよいでしょう。最初から完璧を目指すのではなく、日々の業務の中で意識的に実践し、少しずつ成長していく姿勢が大切です。

新任係長の最初の3ヶ月は「聴く」ことに集中するといいですね。メンバー一人ひとりと1on1の時間を持ち、彼らの強み、課題、希望を理解することから始めましょう。信頼関係ができれば、その後のマネジメントがずっと楽になります。

回答 プレイヤー業務とマネジメント業務のバランスを取るには、以下のアプローチが効果的です:

時間の明確な区分け:週間・日々のスケジュールの中で、プレイヤー業務とマネジメント業務の時間を明確に分けましょう。例えば、午前中はプレイヤー業務、午後はマネジメント業務というように区切ることで、どちらも疎かにならないようにします。

委任の活用:すべての業務を自分で行おうとせず、チームメンバーに適切に委任することが重要です。特に、メンバーの成長につながる業務は積極的に任せましょう。

優先順位の明確化:日々の業務の中で、「緊急かつ重要」な事項を見極め、それに集中することが大切です。マネジメント業務の中でも、チームの方向性に関わる事項や人材育成などの長期的に重要な事項は優先的に時間を確保しましょう。

効率化の工夫:定型的な業務はマニュアル化やテンプレート化、可能であれば自動化することで、時間を創出します。また、会議の効率化(時間短縮、議題の絞り込みなど)も有効です。

自己管理の徹底:自分自身の業務状況やストレスレベルを定期的に確認し、オーバーワークにならないよう注意しましょう。必要に応じて上司に相談し、業務調整を依頼することも重要です。

このバランスは固定的なものではなく、プロジェクトの進行状況や部下の成長度合いによって柔軟に調整していくことが大切です。

回答 係長として効果的な部下育成のアプローチには、以下のような方法があります:

個別の育成計画:部下一人ひとりの強み、弱み、キャリア志向を把握し、個別の育成計画を立てましょう。全員に同じ指導をするのではなく、それぞれの成長段階に合わせたアプローチが効果的です。

段階的な権限委譲:「教える→やってみせる→一緒にやる→見守る→任せる」という段階を踏んで、徐々に権限を委譲していきましょう。最初から完全に任せるのではなく、成功体験を積ませながら自信をつけさせることが重要です。

効果的なフィードバック:具体的で建設的なフィードバックを定期的に提供しましょう。良い点は具体的に褒め、改善点は行動ベースで伝えることがポイントです。「サンドイッチ法」(良い点→改善点→良い点)も効果的です。

成長機会の提供:チャレンジングな業務や新しいプロジェクトへの参画など、成長につながる機会を意識的に提供しましょう。失敗しても学びになるよう、適切なサポートを行うことが大切です。

メンタリングとコーチング:指示や助言を与えるだけでなく、質問を通じて部下自身に考えさせるコーチングアプローチも取り入れましょう。「どうすればいいと思う?」「他にどんな方法がある?」といった質問が効果的です。

育成は短期間で成果が出るものではありません。長期的な視点を持ち、小さな成長も見逃さず評価することが大切です。

部下育成で最も大切なのは「待つ」ことです。すぐに答えを教えたり、手を出したりしたくなる気持ちをグッとこらえて、部下が自分で考え、行動する時間を与えましょう。少し遠回りに見えても、この「待つ」時間が真の成長につながります。

回答 係長が上司と部下の間で板挟みになるのは珍しいことではありません。以下のような対処法を心がけましょう:

情報の透明性を高める:上司の意図や方針を部下に分かりやすく伝え、同時に現場の状況や課題を上司に正確に報告しましょう。情報の透明性を高めることで、誤解や齟齬を減らすことができます。

優先順位の明確化:複数の要求が衝突する場合は、組織の目標や優先事項に基づいて判断します。「なぜこの判断をしたのか」を両者に説明できるよう、根拠を持っておくことが重要です。

調整と交渉:上司の指示が現場の状況と合わない場合は、代替案を提案するなど建設的な交渉を行いましょう。「できない理由」ではなく「どうすれば可能か」という視点で考えることが大切です。

バッファーではなくブリッジに:単に上司と部下の間のバッファー(緩衝材)になるのではなく、両者をつなぐブリッジ(橋)の役割を果たしましょう。両者の対話を促進し、相互理解を深める機会を作ることも係長の重要な役割です。

自分の立場を明確にする:時には、上司の方針に従うべき場合と、部下の意見を代弁すべき場合があります。その判断基準を持ち、一貫性のある行動を取ることで、信頼を築くことができます。

板挟み状態は心理的負担が大きいものです。自分自身のメンタルケアも忘れずに、必要に応じて同僚や外部のメンターに相談することも検討しましょう。

回答 係長から課長へのステップアップには、マネジメント能力の質的な変化が求められます。主な違いは以下の通りです:

視野の広がり:係長が主に自部署内の業務管理に集中するのに対し、課長は部門全体や他部門との連携、さらには経営戦略との整合性を考慮する必要があります。より広い視野と長期的な視点が求められます。

人材育成の深化:係長が個々のメンバーの業務スキル向上に焦点を当てるのに対し、課長はチーム全体の能力向上や次世代リーダーの育成など、より戦略的な人材育成が求められます。

リソース管理の拡大:係長が既存リソースの効率的な活用を考えるのに対し、課長は予算策定や人員配置の決定など、リソースの獲得と配分に関する権限と責任が増します。

意思決定の重み:係長が日常業務の判断を行うのに対し、課長はより重要度の高い意思決定を行います。不確実性の高い状況での判断力や、リスク管理能力がより重要になります。

変革推進力:係長が既存プロセスの改善を担当するのに対し、課長は必要に応じて大きな変革を推進する役割を担います。変化への抵抗を乗り越え、チームを新しい方向へ導く力が求められます。

これらの能力を係長の段階から意識的に磨いていくことが、スムーズなステップアップにつながります。特に、自部署の業務だけでなく、会社全体の動向や業界の変化に関心を持ち、広い視野を養うことが重要です。

係長から課長へのステップアップで最も重要なのは「数字で語る力」です。感覚や経験だけでなく、データに基づいた提案や報告ができるかどうかが、上位層からの評価を大きく左右します。日頃から重要な指標を把握し、数字で表現する習慣をつけましょう。