組織の中で上司と部下の関係性は、チームの成果や職場環境に大きな影響を与えます。特に顧客からのクレームが発生した際、上司がどのように対応するかは部下との信頼関係構築において非常に重要です。

部下がクレーム対応に直面したとき、上司は単に責任を部下に押し付けるのではなく、適切にサポートし守る姿勢が求められます。しかし現実には、部下を守らない上司も少なくありません。このような状況は、部下のモチベーション低下や職場の士気低下につながるだけでなく、組織全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。

クレームから部下を守る上司の重要性

クレーム対応において上司が部下を守ることは、単なる優しさや情からくるものではありません。これは組織としての責任の取り方であり、チーム全体の信頼関係を築く上で欠かせない要素です。

上司が部下を守らなければ、部下は会社を信頼することができず、ロイヤリティを保つことができません。

部下の信頼を獲得する基盤

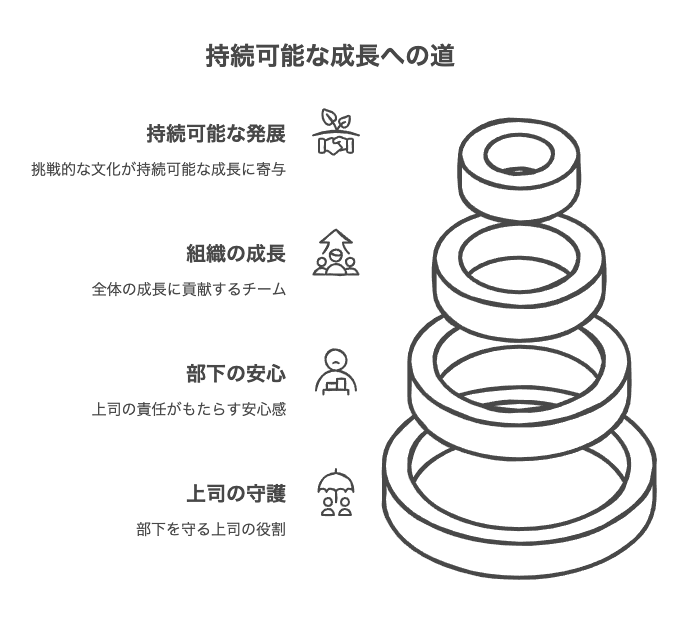

上司が部下を守る姿勢を示すことは、部下からの信頼を獲得する最も確実な方法です。クレーム対応の場面で上司が前面に立ち、「私の責任です」と言える姿勢は、部下に安心感を与えます。

このような上司の下では、部下は萎縮せずに業務に取り組むことができ、結果として創造性や生産性が向上します。また、失敗を恐れずにチャレンジする文化が生まれ、組織全体の成長にもつながります。

部下を守れない上司の下では、チームは萎縮し、挑戦する文化が育ちません。結果的に組織の成長も止まってしまうのです。

組織としての一体感の醸成

クレーム対応において上司が部下を守る姿勢を示すことは、「個人の問題」を「組織の問題」として捉える文化を作り出します。これにより、チーム全体で問題解決に取り組む姿勢が育まれます。

部下が起こした問題であっても、上司がその責任を共有し、組織として対応することで、部下は孤立感を感じることなく、安心して業務に取り組むことができます。このような環境では、失敗から学び、成長するサイクルが自然と生まれます。

部下を守らない上司の特徴と組織への影響

部下を守らない上司には、いくつかの共通した特徴があります。これらの特徴を理解することで、自分自身のマネジメントスタイルを見直すきっかけになるでしょう。

部下を守らない上司は、信頼を失い、チーム全体に悪影響を与える可能性があります。

責任転嫁する傾向

部下を守らない上司の最も顕著な特徴は、問題が発生した際に責任を部下に転嫁する傾向があることです。クレームが発生すると、「あの部下がやったことだ」と自分の責任から逃れようとします。

このような上司の下では、部下は常に不安を抱えながら仕事をすることになり、萎縮してしまいます。結果として、新しいアイデアや改善提案が生まれにくくなり、組織の成長が阻害されます。

- クレーム発生時に部下を一人で対応させる

- 顧客の前で部下を叱責する

- 上層部に報告する際、部下の責任を強調する

- 問題の原因を個人の能力不足に帰結させる

短期的な評価や成果を優先する姿勢

部下を守らない上司は、短期的な評価や目先の成果を優先する傾向があります。クレーム対応において、顧客の怒りを鎮めるために部下を犠牲にすることを厭いません。

このような姿勢は、一時的には問題解決につながるように見えますが、長期的には部下の信頼を失い、チームの士気を低下させます。結果として、組織全体のパフォーマンスが低下し、より大きな問題を引き起こす可能性があります。

部下を守らない上司の下では、表面上は平穏に見えても、内部では不信感が蓄積されています。これは時間の経過とともに、予期せぬ形で爆発することがあります。

クレーム対応で上司が部下を守るべき具体的なシーン

クレーム対応において、上司が部下を守るべき具体的なシーンを理解することで、適切な対応ができるようになります。以下に、特に重要なシーンを紹介します。

顧客からのクレーム発生時

顧客からクレームを受けた際、上司は部下を守る重要な役割を担います。具体的には以下のような対応が求められます。

- クレーム内容を冷静に把握し、部下を責めるのではなく事実確認を行う

- 顧客の前で部下を叱責せず、組織として対応する姿勢を示す

- 必要に応じて上司自ら謝罪に同行し、組織としての責任を明確にする

- クレーム対応後、部下へのフォローアップを行い、学びを共有する

顧客からのクレームは、部下にとって大きなストレスとなります。このような状況で上司が部下を守る姿勢を示すことで、部下は安心して業務に取り組むことができます。また、クレーム対応を通じて得た学びを組織全体で共有することで、同様の問題の再発防止につながります。

社内からの批判や圧力がある場合

部下が社内の他部署や上層部からの批判や圧力にさらされている場合も、上司は部下を守る役割を果たす必要があります。

特に中小企業において、部下が社長から叱られている時、上司は部下を守らなければなりません。社長と一緒になって部下を叱るのは、愚の骨頂です。

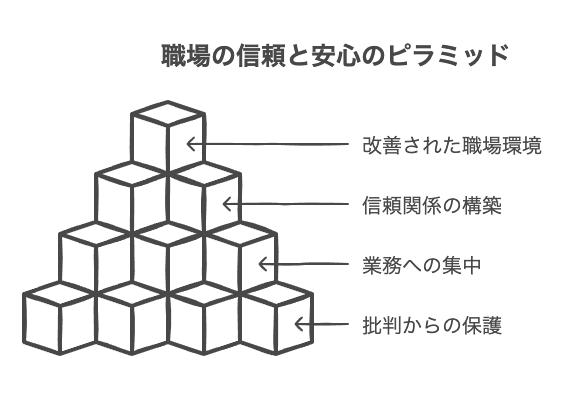

社内での批判や圧力から部下を守ることで、部下は安心して業務に取り組むことができます。また、上司が部下を守る姿勢を示すことで、組織全体の信頼関係が強化され、より良い職場環境が構築されます。

社内での批判から部下を守ることは、単に部下を甘やかすことではありません。むしろ、部下が成長するための安全な環境を提供することなのです。

部下を守りながら成長を促す上司の対応術

部下を守ることは、単に問題から遠ざけることではありません。適切な方法で部下を守りながら、同時に成長を促すことが重要です。

クレーム対応の教育とサポート

上司は部下にクレーム対応のスキルを教育し、サポートすることが重要です。具体的には以下のような取り組みが効果的です。

- クレーム対応のマニュアルや手順書を整備し、部下と共有する

- ロールプレイングなどを通じて、実践的なクレーム対応スキルを身につけさせる

- 実際のクレーム対応の場面で、必要に応じてサポートする体制を整える

- クレーム対応後のフィードバックを丁寧に行い、学びを促す

クレーム対応のスキルを身につけることで、部下は自信を持って顧客と向き合うことができるようになります。また、上司のサポートがあることで、困難な状況でも冷静に対応できるようになります。

失敗を学びに変える文化の醸成

部下が失敗した際に、責めるのではなく、その経験から学ぶ文化を醸成することが重要です。具体的には以下のような取り組みが効果的です。

- 失敗を隠さず報告できる環境を整える

- 失敗から得た学びを組織全体で共有する機会を設ける

- 失敗を個人の問題ではなく、組織の問題として捉える視点を持つ

- 改善策を部下と一緒に考え、実行する

失敗を学びに変える文化があれば、部下は萎縮せずにチャレンジすることができます。また、失敗から学んだことを組織全体で共有することで、同様の問題の再発防止につながります。

失敗を恐れる組織では革新は生まれません。上司が部下の失敗を受け入れ、そこから学ぶ姿勢を示すことで、組織全体の成長が加速します。

信頼される上司になるための具体的アクション

部下から信頼される上司になるためには、日頃からの行動や姿勢が重要です。以下に、具体的なアクションを紹介します。

日常的なコミュニケーションの強化

クレームが発生した際に部下を守るためには、日常的なコミュニケーションが基盤となります。具体的には以下のような取り組みが効果的です。

- 定期的な1on1ミーティングを実施し、部下の状況や課題を把握する

- オープンな対話を促進し、部下が安心して意見や考えを述べられる環境を整える

- アクティブリスニングを実践し、部下の話に真摯に耳を傾ける

- 部下の成果や努力を適切に評価し、フィードバックする

日常的なコミュニケーションを通じて、部下との信頼関係を構築することで、クレームなどの問題が発生した際にも、スムーズに対応することができます。また、部下も上司に相談しやすくなり、問題の早期発見・解決につながります。

逃げない姿勢を示す

部下の信頼を得るためには、困難な状況から逃げない姿勢を示すことが重要です。具体的には以下のような行動が求められます。

部下の信頼を得る上で何より大切なのは逃げない姿勢を見せることです。

問題やクレームから逃げず、部下と共に立ち向かう姿勢を示すことで、部下からの信頼を獲得することができます。また、このような上司の下では、部下も困難な状況から逃げずに取り組む姿勢を学ぶことができます。

リーダーシップの真髄は、困難な状況でこそ発揮されます。部下を守るために前面に立つ姿勢は、言葉以上に強いメッセージとなります。

以上のように、クレームから部下を守る上司の役割は非常に重要です。部下を守ることは、単に優しさや情からくるものではなく、組織としての責任の取り方であり、チーム全体の信頼関係を築く上で欠かせない要素です。上司として、部下を守りながら成長を促す姿勢を持ち、信頼される上司を目指しましょう。

よくある質問

回答 クレームが発生した際、上司として部下を守るためには、まず自ら前面に立ってクレーム対応を行うことが重要です。具体的には、顧客との対応の場に同席し、「私たちの組織としての責任です」という姿勢を示しましょう。部下を一人で対応させたり、顧客の前で叱責したりすることは避けてください。

また、クレーム内容を冷静に分析し、組織としての改善点を見出すことも大切です。部下個人の責任に帰結させるのではなく、システムや手順の問題として捉え、再発防止策を部下と一緒に考えることで、部下の成長も促すことができます。

クレーム対応後は、部下へのフォローアップを忘れずに行い、精神的なサポートも提供しましょう。このような一連の対応が、部下からの信頼獲得につながります。

クレーム対応で上司が見せる姿勢は、チーム全体の文化を形作ります。「困ったときこそ上司が前面に立つ」という行動を一貫して示すことで、部下は安心して業務に取り組めるようになるのです。

回答 部下を守らない上司の下で働いている場合、まずは自分自身の業務の質を高め、ミスを減らす努力をすることが重要です。また、クレームが発生しそうな状況を事前に察知し、上司に報告・相談することで、問題の拡大を防ぐことも有効です。

同時に、信頼できる同僚や他部署の上司、メンターなどのサポートネットワークを構築しておくことも大切です。困難な状況に直面した際に、相談できる相手がいることで精神的な支えになります。

また、上司との1on1の機会などを活用して、建設的なフィードバックを行うことも検討してください。「このような対応をしていただけると、より安心して業務に取り組めます」といった形で、具体的な要望を伝えることが効果的です。

それでも状況が改善しない場合は、キャリアの選択肢を広げておくことも視野に入れるべきでしょう。自分の成長と健全な職場環境のバランスを考慮した判断が必要です。

回答 部下のミスが原因でクレームが発生した場合でも、まずは組織としての責任を認め、顧客に対して誠実に対応することが重要です。顧客の前で部下を責めたり、「担当者のミスです」と言ったりすることは避けましょう。

クレーム対応後、部下との1on1の場で、事実関係を冷静に確認し、なぜそのようなミスが発生したのかを一緒に分析します。この際、責めるのではなく、学びと改善に焦点を当てた対話を心がけてください。

また、同様のミスを防ぐための具体的な対策を部下と一緒に考え、必要に応じてトレーニングやサポート体制を強化することも大切です。ミスを個人の問題ではなく、組織の問題として捉え、システムやプロセスの改善につなげる視点を持ちましょう。

最後に、部下が精神的にダメージを受けていないか確認し、必要なサポートを提供することも忘れないでください。失敗から立ち直り、成長するための支援が上司の重要な役割です。

優れた上司は、部下のミスを「成長の機会」に変換する達人です。叱責ではなく、共に考え、学び、改善するプロセスを通じて、部下は自信を取り戻し、より強くなります。

回答 部下を守りながらも責任ある行動を促すバランスを取るためには、「守る」ことと「甘やかす」ことの違いを理解することが重要です。部下を守るとは、外部からの不当な批判や圧力から保護することであり、部下の行動の結果から学ぶ機会を奪うことではありません。

具体的なバランスの取り方としては、まず外部(顧客や他部署)に対しては組織としての責任を示し、部下を守る姿勢を明確にします。一方で、内部での振り返りの場では、部下に適切な責任を認識させ、改善点を一緒に考えるアプローチを取りましょう。

また、日常的に部下に適切な権限委譲を行い、自分で判断し行動する機会を与えることも重要です。その際、失敗しても大丈夫な「安全網」を用意しておくことで、部下は安心してチャレンジすることができます。

このように、外部からは守りつつ、内部では成長を促す二面的なアプローチが、バランスの良い部下育成につながります。

回答 部下を守らない文化が根付いている組織を変えるには、トップマネジメントからの明確なメッセージと一貫した行動が不可欠です。まず、「部下を守ることは組織の責任であり、優先事項である」という価値観を経営層が明確に示し、自らも実践することから始めましょう。

具体的な取り組みとしては、マネージャー向けのリーダーシップ研修に「部下を守る」要素を組み込み、ロールプレイなどを通じて実践的なスキルを身につける機会を提供することが効果的です。また、部下を適切に守り、育成した上司を評価・表彰する制度を設けることも文化変革の推進力となります。

さらに、クレーム対応や失敗時の対応に関する明確なガイドラインを整備し、「組織として対応する」原則を徹底することも重要です。同時に、匿名の従業員満足度調査などを通じて、上司と部下の関係性を定期的にモニタリングし、改善点を特定する仕組みも構築しましょう。

文化の変革には時間がかかりますが、小さな成功事例を組織内で共有し、徐々に広げていくアプローチが効果的です。「部下を守る上司」のロールモデルを可視化し、その効果を示すことで、変革への理解と支持を広げていくことができます。

組織文化の変革は、トップの言葉だけでは進みません。中間管理職が日々の行動で示す「部下を守る姿勢」の積み重ねが、真の文化変革を実現します。一人ひとりのマネージャーが変化の触媒となるのです。