組織の成長と発展には、優秀な人材の育成が不可欠です。しかし、現代のビジネス環境において、部下を育てる気がない上司の存在が大きな課題となっています。このような上司の下では、部下の成長が阻害され、組織全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼす可能性があります。

部下を育てる気がない上司の特徴を理解し、その影響を認識することは、健全な組織づくりの第一歩となります。本記事では、そのような上司の特徴や組織への影響、そして改善のための方策について詳しく解説していきます。

部下を育てる気がない上司の特徴

部下を育てる気がない上司には、いくつかの共通した特徴があります。これらの特徴を理解することで、自身のマネジメントスタイルを見直すきっかけになるでしょう。

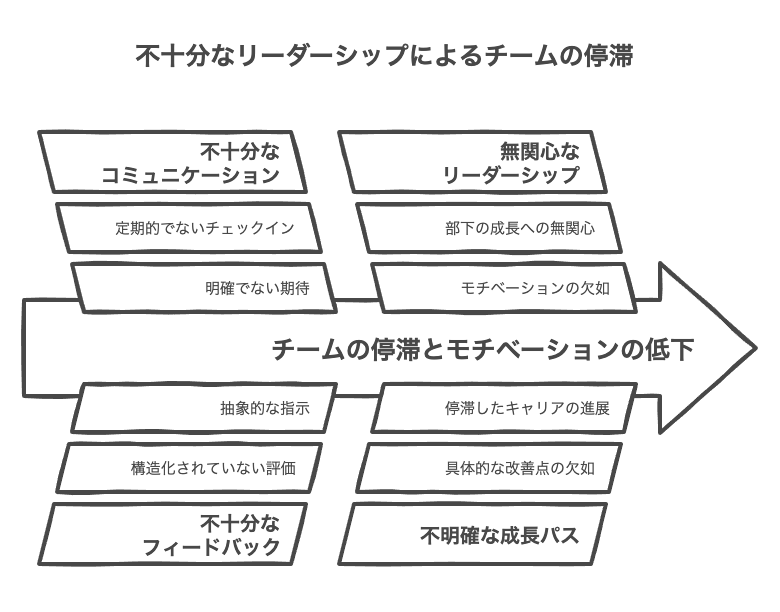

コミュニケーション不足

部下の成長に無関心な上司の最も顕著な特徴は、部下とのコミュニケーション不足です。日常的な対話や定期的な面談を避け、必要最小限の指示や報告のやり取りしか行わない傾向があります。

このような上司の下では、部下は自身の課題や成長の方向性について相談する機会を失い、孤立感を感じやすくなります。結果として、部下の潜在能力を引き出すことができず、組織全体の成長も停滞してしまいます。

フィードバックの欠如

適切なフィードバックは、部下の成長に不可欠な要素です。しかし、部下を育てる気がない上司は、建設的なフィードバックを提供することを怠りがちです。

具体的な改善点や成長の方向性を示さず、「がんばれ」や「もっと頑張れ」といった抽象的な言葉で済ませてしまう上司は、部下の成長に無関心であると言えます。

このような環境では、部下は自身のパフォーマンスや成長の度合いを客観的に把握することができず、モチベーションの低下や停滞を招く可能性があります。

フィードバックは部下の成長エンジンです。具体的で建設的なフィードバックを定期的に行うことで、部下の成長スピードは劇的に加速します。

成長の機会を与えない上司の問題点

部下を育てる気がない上司の特徴として、成長の機会を与えないことが挙げられます。このような上司の下では、部下の潜在能力が十分に発揮されず、組織全体の競争力低下につながる可能性があります。

チャレンジングな仕事の不足

成長には適度な挑戦が必要です。しかし、部下を育てる気がない上司は、部下に対して単調で反復的な業務ばかりを与え、チャレンジングな仕事を任せようとしません。

このような状況では、部下は新しいスキルを習得したり、自身の能力を伸ばしたりする機会を失います。結果として、部下の成長が停滞し、組織全体の革新性や生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。

権限委譲の欠如

部下の成長には、適切な権限委譲が不可欠です。しかし、部下を育てる気がない上司は、重要な意思決定や責任ある業務を自身で抱え込み、部下に権限を委譲しようとしません。

このような上司の下では、部下は自身の判断で業務を遂行する経験を積むことができず、マネジメントスキルや意思決定能力の向上が妨げられます。長期的には、組織の次世代リーダーの育成にも支障をきたす可能性があります。

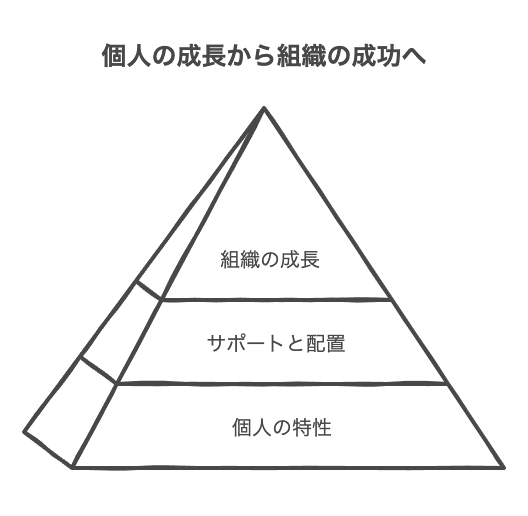

部下の個性や強みを無視する上司の弊害

部下を育てる気がない上司の特徴として、部下の個性や強みを無視することが挙げられます。このような上司の下では、部下の潜在能力が十分に発揮されず、組織全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼす可能性があります。

画一的な育成方針

部下一人ひとりには、異なる個性や強み、弱みがあります。しかし、部下を育てる気がない上司は、これらの個人差を考慮せず、全ての部下に対して同じアプローチで接する傾向があります。

このような画一的な育成方針では、部下の個性や強みを活かすことができず、それぞれの成長スピードや方向性に合わせた適切なサポートを提供することができません。結果として、部下の潜在能力を最大限に引き出すことができず、組織全体の多様性や創造性も損なわれる可能性があります。

適材適所の配置の欠如

部下の個性や強みを理解し、適材適所の配置を行うことは、効果的な人材育成の基本です。しかし、部下を育てる気がない上司は、このような適材適所の配置を行わず、単に空いているポジションに人員を当てはめるだけの傾向があります。

適材適所の配置を行わない上司の下では、部下は自身の強みを活かせる業務に就くことができず、モチベーションの低下や能力の停滞を招く可能性があります。

また、組織全体としても、各メンバーの強みを最大限に活用できないため、生産性や創造性の低下につながる恐れがあります。

短期的成果にこだわる上司の短絡的思考

部下を育てる気がない上司の特徴として、短期的な成果にこだわるあまり、長期的な人材育成を軽視することが挙げられます。このような上司の下では、組織の持続的な成長が阻害される可能性があります。

即戦力主義の弊害

短期的成果にこだわる上司は、即戦力となる人材ばかりを重視し、新人や経験の浅い社員の育成に時間をかけようとしません。このような即戦力主義は、一時的には組織のパフォーマンスを向上させるように見えますが、長期的には大きな問題を引き起こす可能性があります。

具体的には、以下のような弊害が考えられます:

- 組織内での知識やスキルの伝承が行われず、ノウハウの蓄積が困難になる

- 新しい視点や革新的なアイデアが生まれにくくなり、組織の創造性が低下する

- 若手社員のモチベーション低下や離職率の上昇につながる

- 長期的な人材不足や組織の高齢化を招く

失敗を許容しない環境

短期的成果にこだわる上司は、失敗を極端に嫌う傾向があります。しかし、失敗は学習と成長の重要な機会であり、イノベーションの源泉でもあります。

失敗を許容しない環境では、部下は新しいことにチャレンジする勇気を失い、安全で確実な方法ばかりを選択するようになります。これは、組織の革新性や競争力の低下につながる可能性があります。

失敗は成功の母です。適度なリスクテイクと失敗からの学びを奨励する文化を作ることで、組織の革新性と成長力が大きく向上します。

部下を育てる気がない上司への対策と改善策

部下を育てる気がない上司の存在は、組織全体に大きな影響を与えます。しかし、適切な対策と改善策を講じることで、状況を好転させることは可能です。ここでは、組織と個人の両面から、具体的な改善策を提案します。

組織レベルでの取り組み

部下を育てる気がない上司の問題は、個人の問題だけでなく、組織全体の課題として捉える必要があります。以下に、組織レベルでの具体的な取り組みを提案します:

マネジメント研修の充実:

上司向けのマネジメントスキル向上研修を定期的に実施し、部下育成の重要性や効果的な育成方法について学ぶ機会を提供します。

評価制度の見直し:

部下の育成や成長支援を上司の評価項目に加え、人材育成に積極的な上司を適切に評価・報酬する仕組みを構築します。

メンター制度の導入:

部下が上司以外にも相談できる先輩社員をメンターとして配置し、多角的な成長支援体制を整えます。

360度フィードバックの実施:

上司の評価に部下からのフィードバックを含める360度評価を導入し、上司のマネジメントスタイルの改善につなげます。

キャリアパスの明確化:

組織内でのキャリアパスを明確にし、部下の成長が組織の成長にどのようにつながるかを可視化します。

個人レベルでの取り組み

部下を育てる気がない上司の下で働く個人も、自身の成長のために積極的に行動することが重要です。以下に、個人レベルでの具体的な取り組みを提案します:

自己啓発の推進:

上司に頼らず、自ら学習や成長の機会を見つけ、積極的にスキルアップを図ります。

他部署や外部との交流:

自部署の上司以外にも、他部署の先輩や外部の専門家との交流を通じて、多様な視点や知識を得ます。

具体的な成長目標の設定:

自身のキャリアプランや成長目標を明確にし、上司に具体的な支援を求めます。

積極的なフィードバック要求:

上司からのフィードバックが不足している場合は、自ら積極的にフィードバックを求めます。

プロジェクトへの参加:

部署を超えたプロジェクトや新規事業などに積極的に参加し、多様な経験を積みます。

部下を育てる気がない上司の問題は、組織と個人の両面からアプローチすることで改善が可能です。組織全体で人材育成の重要性を認識し、具体的な施策を実行することが、持続的な成長につながります。

人材育成は、明日の利益ではなく、10年後の組織の姿を決める投資です。短期的な成果に目を奪われず、長期的な視点で人材に投資できる組織こそが、持続的な成功を収めるのです。

最後に、部下を育てる気がない上司の特徴を理解し、その問題点を認識することは、自身のマネジメントスタイルを見直す重要な機会となります。上司一人ひとりが人材育成の重要性を認識し、効果的な育成方法を実践することで、組織全体の成長と発展に貢献することができるでしょう。

人材は組織の最も重要な資産です。その育成に真摯に取り組むことが、組織の持続的な成続的な成功への鍵となります。

部下の育成は単なる「やさしさ」ではなく、組織の競争力を高め、持続的な成長を実現するための戦略的な取り組みです。部下を育てる気がない上司の特徴を理解し、そのような状況を改善することで、より健全で活力ある組織文化を構築することができるでしょう。

以下に、部下の育成に積極的な上司が実践している効果的なアプローチをいくつか紹介します:

- 定期的な1on1ミーティングを通じて、部下の課題や成長目標について対話する

- 部下の強みを理解し、それを活かせる業務やプロジェクトを割り当てる

- 適度な挑戦を含む業務を任せ、必要なサポートを提供する

- 失敗を学びの機会として捉え、建設的なフィードバックを提供する

- 部下の成長を組織内外に積極的にアピールし、成果を認める

これらの取り組みは、部下の成長を促進するだけでなく、上司自身のリーダーシップスキルの向上にもつながります。部下の育成に投資することで、組織全体の能力と活力が高まり、より大きな成果を生み出すことができるのです。

部下を育てる気がない上司の特徴を理解し、そのような状況を改善するための具体的な方策を実践することで、より健全で活力ある組織文化を構築し、持続的な成功を実現することができるでしょう。

よくある質問

回答 部下を育てる気がない上司の最も顕著な特徴は、部下とのコミュニケーション不足と適切なフィードバックの欠如です。このような上司は日常的な対話や定期的な面談を避け、必要最小限の指示や報告のやり取りしか行いません。また、具体的な改善点や成長の方向性を示さず、「がんばれ」や「もっと頑張れ」といった抽象的な言葉で済ませる傾向があります。さらに、部下に仕事を任せず、重要な意思決定や責任ある業務を自身で抱え込み、部下に権限を委譲しようとしない特徴も見られます。このような環境では、部下は自身の課題や成長の方向性について相談する機会を失い、潜在能力を発揮できずにモチベーションが低下してしまいます。

上司が「作業」ではなく「仕事」を与えることが重要です。作業とは単に手順を実行することですが、仕事は付加価値を生み出す活動です。部下に考える機会を与えず、指示通りに動かすだけでは成長は望めません。

回答 上司が部下を育てる気がなくなる理由はいくつかあります。最も大きな理由の一つは、成果主義や短期的な評価制度によるものです。「部下に仕事を教えた結果、部下のほうの成績が上司よりもよかったらどうなるのか」という懸念から、部下の成長が自分の立場を脅かすと感じる上司もいます。

また、「上司は部下より常に優れた存在であるべき」というメンタルブロックも影響しています。自分にない専門性を持つ部下が成果を上げることで自分の存在価値が問われるという不安や、部下に任せた仕事で失敗が起きた場合の責任への恐れもあります。

さらに、上司自身の多忙さや余裕のなさ、そもそも人を育てることに興味がない、または育て方を知らないという理由もあります。組織として部下育成を評価する仕組みがなければ、「育てた部下が優秀な成績を上げても評価されるのが部下ばかり」という状況も、上司のやる気を削ぐ要因となります。

回答 部下を育てる気がない上司の下で働く場合、まず自己啓発を積極的に行い、上司に頼らず自ら学習や成長の機会を見つけることが重要です。具体的には、業界の書籍や専門誌を読む、オンライン講座を受講する、社内外のセミナーに参加するなど、自分でスキルアップを図りましょう。

次に、他部署の先輩や外部の専門家との交流を通じて、多様な視点や知識を得ることも効果的です。メンターを見つけて定期的に相談することで、上司以外からも成長のためのアドバイスを得られます。

また、自身のキャリアプランや成長目標を明確にし、上司に具体的な支援を求めることも試みてください。「この業務を担当させていただきたい」など、明確な要望を伝えることで、上司の意識が変わる可能性もあります。

さらに、部署を超えたプロジェクトや新規事業などに積極的に参加し、多様な経験を積むことも自身の成長につながります。最終的には、現在の環境で十分な成長が見込めない場合は、部署異動や転職も選択肢として検討することも必要かもしれません。

自分の成長は自分で責任を持つという意識が大切です。上司に育ててもらえない環境でも、自ら機会を見つけ出し、積極的に行動する人が最終的に大きく成長します。待っていても何も始まりません。

回答 組織として部下を育てる気がない上司の問題に対処するには、まず評価制度の見直しが重要です。部下の育成や成長支援を上司の評価項目に明確に加え、人材育成に積極的な上司を適切に評価・報酬する仕組みを構築しましょう。「部下に仕事を任せ、育てることのできる上司を高く評価する制度」にすることで、上司の意識が変わります。

次に、マネジメント研修の充実も効果的です。上司向けのマネジメントスキル向上研修を定期的に実施し、部下育成の重要性や効果的な育成方法について学ぶ機会を提供します。特に「叱る」と「怒る」の区別や、コーチングスキルなど、具体的な育成手法を学ぶことが重要です。

また、メンター制度の導入も有効です。部下が上司以外にも相談できる先輩社員をメンターとして配置し、多角的な成長支援体制を整えます。さらに、360度フィードバックを実施し、上司の評価に部下からのフィードバックを含めることで、上司のマネジメントスタイルの改善につなげることができます。

組織全体でキャリアパスを明確化し、部下の成長が組織の成長にどのようにつながるかを可視化することも、長期的な人材育成の視点を醸成するのに役立ちます。

回答 部下を育てる気がある上司と育てる気がない上司の違いは、まず「成長マインドセット」の有無にあります。育てる気がある上司は、部下の現在の能力だけでなく、その成長可能性に注目し、失敗を学びの機会として捉えます。一方、育てる気がない上司は、部下の能力を固定的に見て、失敗を極端に嫌う傾向があります。

コミュニケーションの質も大きく異なります。育てる気がある上司は、定期的な1on1ミーティングを実施し、部下の課題や成長目標について対話します。また、具体的で建設的なフィードバックを提供し、部下の強みを認識して伸ばす機会を作ります。対照的に、育てる気がない上司は、必要最小限の指示や報告のやり取りしか行わず、抽象的なフィードバックに終始します。

仕事の任せ方にも違いがあります。育てる気がある上司は、部下の強みを理解し、それを活かせる業務やプロジェクトを割り当て、適度な挑戦を含む「仕事」を任せます。一方、育てる気がない上司は、単調で反復的な「作業」ばかりを与え、重要な意思決定や責任ある業務を自身で抱え込みます。

最も本質的な違いは、部下の成長に対する責任感の有無です。育てる気がある上司は「部下を成長させる責任が自分にある」と認識していますが、育てる気がない上司はその認識が欠けています。

最高の上司は、答えを与える人ではなく、部下が自ら答えを見つけるための質問を投げかける人です。この違いが、依存的な部下と自律的な部下を分けるのです。人材育成は、明日の利益ではなく、10年後の組織の姿を決める投資なのです。