ビジネスメールに季節の挨拶を取り入れることは、相手への配慮や敬意を示す効果的な方法です。形式的になりがちなビジネスコミュニケーションに温かみを加え、相手との関係構築に役立ちます。

季節感のある挨拶を添えることで、メールに個性と誠意が伝わり、ビジネス関係をより良好なものにすることができます。この記事では、四季折々の挨拶文例と効果的な使い方について解説します。

季節の挨拶を含むメールがビジネスで重要な理由

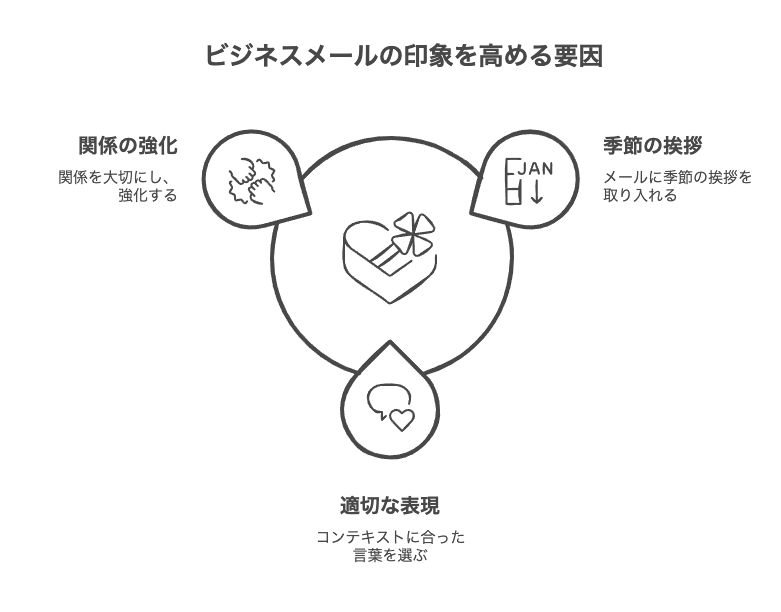

ビジネスメールに季節の挨拶を含めることは、単なる形式ではなく、相手への配慮と関係構築において重要な役割を果たします。季節の挨拶を含むメールは、ビジネスパートナーや顧客との関係を強化し、あなたの会社の文化や価値観を表現する効果的な手段となります。

関係構築とブランド価値向上の効果

季節の挨拶を含むメールは、ビジネス関係の構築と維持に大きく貢献します。定期的に季節の挨拶メールを送ることで、相手に対する継続的な関心と敬意を示すことができます。

特に長期的なビジネス関係においては、このような小さな気遣いが信頼関係の構築につながります。また、季節の挨拶は、あなたの会社のブランド価値を高める効果もあります。丁寧な季節の挨拶は、あなたの会社が細部にまで配慮する文化を持っていることを示し、ビジネスパートナーや顧客に好印象を与えます。

文化的配慮とコミュニケーションの円滑化

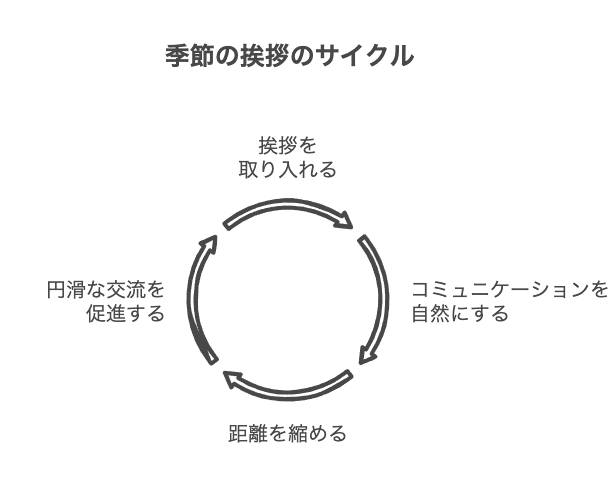

季節の挨拶は、日本のビジネス文化において特に重視される要素です。適切な季節の挨拶を使用することで、日本の文化的価値観への理解と尊重を示すことができます。

また、形式的になりがちなビジネスメールに季節感を取り入れることで、コミュニケーションがより自然で親しみやすいものになります。これにより、相手との距離が縮まり、より円滑なコミュニケーションが可能になります。

季節の挨拶は「形式的なもの」と思われがちですが、実はビジネス関係を深める重要なツールです。特に日本では、季節を感じる感性が高く評価されるため、適切な季節の挨拶を取り入れるだけで、メールの印象が大きく変わります。

四季に応じた季節の挨拶を含むメールの例文集

日本の四季折々の変化を反映した季節の挨拶は、ビジネスメールに温かみと誠意を加えます。ここでは、春夏秋冬それぞれの季節に適した挨拶の例文を紹介します。

春の季節挨拶の例文

春は新しい始まりの季節です。新年度が始まり、多くの企業で人事異動や新入社員の入社があるため、新たな関係構築や再スタートを意識した挨拶が適しています。

- 「春暖の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」

- 「春風爽やかな季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。」

- 「桜の便りが聞かれる季節となりました。貴社におかれましては益々ご発展のこととお慶び申し上げます。」

- 「新緑の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。」

- 「若葉の季節を迎え、貴社の更なるご発展をお祈り申し上げます。」

春の挨拶は、新しい出会いや関係の始まりを意識した明るい表現が効果的です。特に4月は年度始めであることが多いため、新年度の挨拶や今後の協力関係への期待を込めた言葉を添えると良いでしょう。

夏の季節挨拶の例文

夏は暑さが厳しい季節です。相手の健康を気遣う言葉を添えることで、思いやりの気持ちを伝えることができます。

- 「盛夏の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。」

- 「猛暑の折、皆様におかれましてはお健やかにお過ごしでしょうか。」

- 「残暑厳しき折、ご自愛のほどお祈り申し上げます。」

- 「暑中お見舞い申し上げます。貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。」

- 「立秋を過ぎましたが、まだまだ暑い日が続いております。くれぐれもご自愛ください。」

夏の挨拶では、特に相手の健康を気遣う表現が重要です。7月から8月上旬までは「暑中お見舞い」、8月中旬以降は「残暑見舞い」という表現が適しています。また、夏季休暇に関連した挨拶を添えることも効果的です。

季節の挨拶を含むメールの例文は、その時期の気候や行事に合わせて選ぶことで、より自然で心のこもったコミュニケーションが可能になります。

季節の挨拶は「コピペ」で済ませがちですが、少しアレンジを加えるだけで印象が変わります。例えば、地域特有の季節感(「関東では桜が満開ですが、貴地ではいかがでしょうか」など)を加えると、より個人的な配慮が感じられるメールになりますよ。

ビジネスシーンで活用できる季節の挨拶を含むメールの書き方

季節の挨拶を効果的に活用するためには、基本的な書き方のルールを理解し、適切な場面で使用することが重要です。ここでは、ビジネスメールにおける季節の挨拶の基本的な書き方と活用シーンについて解説します。

季節の挨拶の基本的な配置と表現方法

ビジネスメールにおける季節の挨拶は、通常、冒頭の挨拶の後に配置します。基本的な構成は以下の通りです。

宛名(〇〇様)

一般的な挨拶(いつもお世話になっております)

季節の挨拶(春暖の候、貴社ますますご清栄のこと…)

本文

締めの言葉

署名

季節の挨拶には、「漢文調」と「口語調」の2種類があります。ビジネスメールでは一般的に漢文調が用いられることが多いですが、関係性によっては口語調を使用することもあります。

| 漢文調 | 口語調 |

|---|---|

| 「〜の候」「〜の折」「〜の砌」などを使用 | 自然な日常会話に近い表現 |

| 例:「新春の候、貴社ますますご繁栄のこと…」 | 例:「寒い日が続いておりますが、お元気でお過ごしでしょうか」 |

| フォーマルな場面や初めての相手に適している | 親しい取引先や社内メールに適している |

ビジネスシーンに応じた季節の挨拶の使い分け

季節の挨拶は、ビジネスシーンや相手との関係性に応じて使い分けることが重要です。以下に、代表的なビジネスシーンでの使い方を紹介します。

初めての取引先へのメール:

フォーマルな漢文調の季節の挨拶を使用し、丁寧さを示します。

例:「春暖の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。初めてご連絡させていただきます〇〇株式会社の△△と申します。」

定期的な報告メール:

簡潔な季節の挨拶を添えることで、定型的なメールに温かみを加えます。

例:「秋涼の候、いつもお世話になっております。〇月の月次報告をお送りいたします。」

お礼や感謝を伝えるメール:

季節の挨拶と共に、心からの感謝の気持ちを表現します。

例:「初夏の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。先日は弊社製品をご採用いただき、誠にありがとうございました。」

年末年始や長期休暇前のメール:

季節の挨拶と共に、休暇中の対応や年末年始の挨拶を添えます。

例:「師走の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。年末のご多忙の中、いつもお世話になり誠にありがとうございます。」

季節の挨拶は「相手との距離感」を表現する絶好の機会です。初めての相手には格式高い漢文調、親しい相手には温かみのある口語調というように、関係性に応じて使い分けることで、コミュニケーションの質が向上します。

季節の行事やイベントに関連した挨拶を含むメールの例文

季節の挨拶に加えて、年間を通じて行われる様々な行事やイベントに関連した挨拶を取り入れることで、より時宜を得たメールを作成することができます。ここでは、主要な行事やイベントに関連した挨拶の例文を紹介します。

年末年始・クリスマスシーズンの挨拶例文

年末年始は、一年の締めくくりと新たな始まりを意識した挨拶が適しています。また、ビジネスパートナーへの感謝の気持ちを伝える絶好の機会でもあります。

- 「師走の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。本年中は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。」

- 「年の瀬も押し迫り、何かとご多忙の日々をお過ごしのことと存じます。本年も残すところわずかとなりましたが、変わらぬお引き立てを賜り、心より感謝申し上げます。」

- 「新春の候、貴社におかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。旧年中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。」

- 「謹んで新年のお慶びを申し上げます。本年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。」

- 「クリスマスシーズンを迎え、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。本年も残りわずかとなりましたが、引き続きよろしくお願い申し上げます。」

年末年始のメールでは、一年の感謝と新年への期待を表現することが重要です。特に12月中旬から下旬にかけては「年内最後のご連絡となります」といった一文を添えると、年末の対応について明確に伝えることができます。

その他の季節行事に関連した挨拶例文

日本には四季折々の行事があり、それらに関連した挨拶を取り入れることで、季節感をより強く表現することができます。

- 【ゴールデンウィーク】「新緑の候、ゴールデンウィークを控え、皆様におかれましてはご多忙の日々をお過ごしのことと存じます。」

- 【お盆】「盛夏の候、お盆休みを控え、皆様におかれましてはご多忙の日々をお過ごしのことと存じます。」

- 【七夕】「初夏の候、七夕の季節を迎え、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。」

- 【節分】「余寒の候、節分を迎え、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。」

- 【花見】「春暖の候、桜の便りが聞かれる季節となりました。貴社におかれましてはますますご発展のこととお慶び申し上げます。」

これらの行事に関連した挨拶は、日本の文化や季節感を大切にする姿勢を示すとともに、メールに親しみやすさを加えます。ただし、宗教的な行事に関する挨拶は、相手の信条や文化的背景に配慮して使用することが重要です。

季節の行事やイベントに関連した挨拶を含むメールは、時宜を得た内容で相手に季節感と配慮を伝えることができ、ビジネス関係の強化に役立ちます。

以上、季節の挨拶を含むメールの例文集について解説しました。適切な季節の挨拶を取り入れることで、ビジネスメールに温かみと誠意を加え、相手との関係をより良好なものにすることができます。日本の四季折々の表現を活用して、心のこもったビジネスコミュニケーションを心がけましょう。

よくある質問

回答 すべてのメールに入れる必要はなく、特に短い返信や社内の事務連絡には省略しても問題ありません。ただし、初めての連絡や重要な案件、久しぶりの連絡の際には季節の挨拶を入れると丁寧な印象を与えられます。

メールの目的と相手との関係性を考慮して使い分けることが大切です。頻繁にやり取りする相手には、時々入れる程度で十分です。

回答 小さな季節感の誤差は気にしすぎる必要はありません。ただし、明らかに不適切な場合(真夏に「寒さ厳しき折」など)は、訂正のメールを送るか次回のメールで適切な挨拶を心がけましょう。

回答 海外の取引先には、日本特有の季節の挨拶よりも、国際的に理解されやすい表現を選ぶとよいでしょう。例えば「I hope this email finds you well during this spring season」のように、シンプルな季節の言及にとどめるのが無難です。

文化的背景を考慮することが重要です。南半球の国では季節が逆になることも忘れないでください。相手の国の季節や文化に合わせた挨拶が好印象を与えます。

回答 「候」は最も一般的で幅広く使われる表現で、「折」はやや改まった印象、「砌」はより格式高い印象を与えます。どれも「〜の時期」という意味で、基本的な使い方に大きな違いはないため、最も一般的な「候」を使うのが無難です。

回答 一般的には1〜2行程度(20〜40文字程度)が適切です。長すぎると本題が埋もれてしまい、短すぎると形式的な印象を与えるため、相手との関係性や伝えたい内容に応じてバランスを取りましょう。

季節の挨拶は「調味料」のようなものです。入れすぎても少なすぎても味が決まりません。本文の長さとのバランスを考えて、適切な分量を心がけましょう。