ビジネスの現場では、複雑な問題を整理し、効率的に解決する能力が求められます。その基盤となるのが論理的思考力です。

しかし、「論理的に考える」と言われても、具体的にどうすれば良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、社会人が日常生活の中で論理的思考力を鍛えるための効果的な方法をご紹介します。

論理的思考力が社会人に求められる理由と基本的な考え方

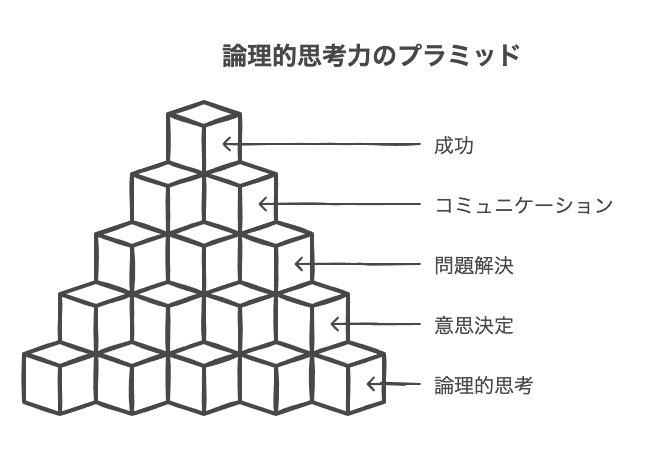

ビジネスの世界では、感覚や経験だけに頼った判断ではなく、客観的な事実と論理に基づいた思考が重視されます。論理的思考力は単なるテクニックではなく、ビジネスパーソンの基本的な思考の「OS」とも言えるものです。

論理的思考力とは、複雑な事象を分解・整理して簡潔にする能力であり、社会人として成長するために継続的に鍛えるべき最重要スキルの一つです。

論理的思考力がビジネスで活きる場面

論理的思考力は、ビジネスのさまざまな場面で活用されます。具体的にどのような場面で役立つのかを理解することで、トレーニングの意義がより明確になるでしょう。

- プレゼンテーション:聞き手を納得させる説得力のある提案ができる

- 問題解決:複雑な問題の本質を見抜き、効率的な解決策を導き出せる

- 意思決定:感情に流されず、客観的な判断ができる

- 文書作成:伝えたいことが明確な報告書や企画書を作成できる

- 交渉:相手の主張の論理的矛盾を見抜き、効果的な反論ができる

- 会議進行:議論がずれないよう、論点を整理して進行できる

例えば、上司に新しいプロジェクトを提案する場面を想像してみてください。「なんとなく良さそう」という感覚的な提案と、「このプロジェクトを実施すれば、A、B、Cの理由から売上が15%向上する可能性が高い」という論理的な提案では、説得力に大きな差が生まれます。論理的思考力は、あなたの意見や提案の価値を最大化するための武器となります。

論理的思考力の基本要素

論理的思考力を鍛える前に、その基本的な構成要素を理解しておきましょう。論理的思考力は主に以下の要素から成り立っています。

| 要素 | 内容 | 鍛え方のポイント |

|---|---|---|

| 筋道立てて考える力 | 前提から結論までの流れを明確にする | 「なぜなら〜だから」という形式で話す習慣をつける |

| 分解・整理する力 | 複雑な問題を小さな要素に分解する | 問題を「要素A」「要素B」のように分解して考える |

| 客観性 | 感情や先入観にとらわれず事実を見る | 自分の意見に反する情報も積極的に集める |

| 構造化する力 | 情報や考えを体系的に整理する | フレームワークを活用して情報を整理する |

これらの要素は相互に関連しており、バランスよく鍛えることが重要です。例えば、いくら筋道立てて考えられても、前提が主観的なものであれば、結論も偏ったものになってしまいます。また、情報を分解できても構造化できなければ、全体像を見失う可能性があります。

私がコンサルティングの現場で20年以上見てきた経験では、論理的思考力の高い人は「なぜ?」を5回繰り返す習慣があります。「なぜこの施策が必要か?」「なぜこの方法が最適か?」と掘り下げていくことで、表面的な理解から本質的な理解へと深化させていくのです。この「5つのなぜ」を日常的に実践するだけでも、論理的思考力は驚くほど向上します。

日常生活で実践できる論理的思考力を鍛える方法

論理的思考力は日々の小さな積み重ねで鍛えられます。特別な環境や道具がなくても、日常生活の中で継続的に実践できる方法をご紹介します。

結論から話す習慣をつける

論理的思考力を鍛える最も基本的な方法は、「結論から話す」習慣をつけることです。日本人は前置きが長く、結論が最後に来る「起承転結」型のコミュニケーションに慣れていますが、ビジネスでは「結論→理由」の順で伝える方が効果的です。

- 上司や同僚への報告は「結論から言うと〜です。なぜなら〜」の形式で

- メールの冒頭に要件や依頼事項を明記する

- 会議での発言も結論から述べ、その後に根拠を説明する

- 日記を書く際も「今日の結論は〜。理由は〜」という形式で書いてみる

- 友人との会話でも意識的に結論から話してみる

例えば、上司に企画の進捗を報告する場合、「いろいろと調査した結果、A社とB社を比較検討して、最終的にA社と契約することにしました」ではなく、「A社と契約することにしました。理由は3つあります。第一に価格が20%安い、第二に納期が1週間短い、第三に実績が豊富だからです」と伝えるのが論理的です。

この「結論→理由」の話し方を意識的に続けることで、自分の中で考えをまとめる癖がつき、論理的思考力が自然と鍛えられていきます。

理由を複数挙げて考える訓練

論理的思考力を高めるには、一つの結論に対して複数の理由や根拠を考える習慣をつけることが効果的です。多角的な視点で物事を捉える力が養われ、説得力も増します。

| トレーニング方法 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| 「3つの理由」ルール | 何かを主張する際に必ず3つ以上の理由を挙げる | 多角的な思考力が身につく |

| 反対意見も考える | 自分の意見と反対の立場からも理由を考える | 偏りのない客観的思考ができる |

| 日常の疑問を分析 | 「なぜこの商品が売れているのか」など身近な疑問の理由を考える | 分析力が向上する |

例えば、「この企画は成功する」と考えた場合、その理由を最低3つ挙げてみましょう。さらに「この企画が失敗する可能性」についても3つの理由を考えてみることで、より客観的で論理的な思考ができるようになります。

私がチームメンバーに必ず教えるのは「3つのWhy」と「3つのHow」です。何か提案をする時は、「なぜそれが必要か」「なぜそれが最適か」「なぜ今やるべきか」の3つのWhyと、「どうやって実行するか」「どうやって効果を測定するか」「どうやってリスクに対応するか」の3つのHowを必ず考えるよう指導しています。この習慣がついた社員は、驚くほど論理的な思考力が向上し、提案の採用率も格段に上がりました。

書き出して整理する力を高める論理的思考力トレーニング

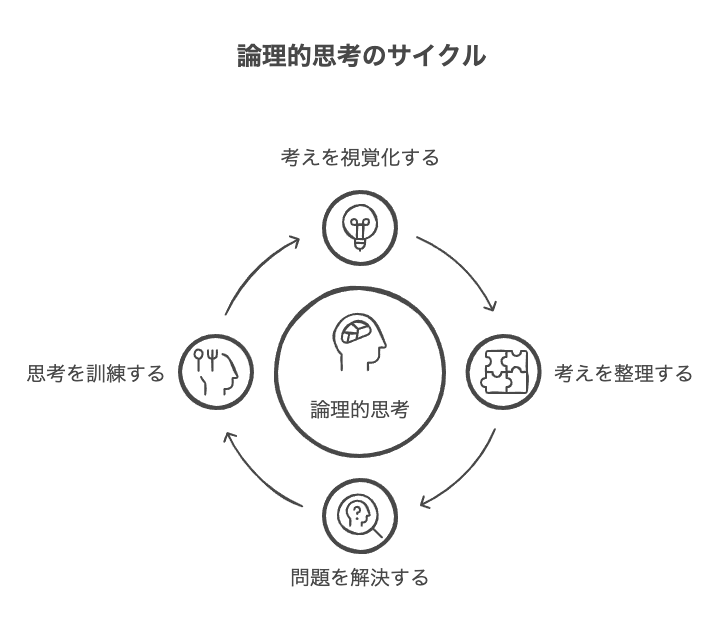

頭の中だけで考えるには限界があります。論理的思考力を効果的に鍛えるには、考えを「見える化」して整理する習慣が重要です。

論理的思考力を鍛えるには、考えを紙やデジタルツールに書き出し、視覚的に整理することで、思考の抜け漏れや矛盾を発見しやすくなります。

思考を可視化するメモ術

論理的思考力を鍛えるには、考えを紙やデジタルツールに書き出す習慣が効果的です。頭の中だけで考えていると、思考の抜け漏れや矛盾に気づきにくいものです。

- 小さなメモ帳を常に携帯し、思いついたことをすぐ書き留める

- 考えを整理する際は、付箋紙を活用して情報を分類する

- マインドマップを活用して、アイデアを放射状に広げる

- デジタルメモアプリを活用して、いつでもアクセスできるようにする

- 重要な決断をする前に、メリット・デメリットを書き出す

例えば、新しいプロジェクトの計画を立てる際、頭の中だけで考えるのではなく、「目的」「予算」「スケジュール」「リスク」「必要な資源」などの項目ごとに情報を書き出すことで、計画の抜け漏れを防ぎ、より論理的な思考ができるようになります。

論理的思考を鍛えるフレームワークの活用

論理的思考力を効率的に鍛えるには、既存のフレームワークを活用するのが効果的です。フレームワークは思考の「型」として機能し、情報を整理する際の指針となります。

| フレームワーク名 | 特徴 | 活用場面 |

|---|---|---|

| ピラミッド構造 | 結論を頂点に置き、その下に根拠を配置する | プレゼンや報告書の作成 |

| ロジックツリー | 問題を階層的に分解して考える | 複雑な問題の分析 |

| MECE(ミーシー) | 漏れなく、重複なく情報を整理する | 情報整理や選択肢の検討 |

| 5W1H | Who, What, When, Where, Why, Howで状況を整理 | 計画立案や状況把握 |

例えば、新しい商品の開発を検討する際、「なぜこの商品が必要か」「誰がターゲットか」「どのような機能が必要か」「いつまでに開発するか」「どのように販売するか」といった5W1Hの枠組みで考えることで、漏れのない論理的な計画を立てることができます。

これらのフレームワークは、最初は意識的に使う必要がありますが、繰り返し活用するうちに自然と思考の一部になり、論理的思考力が向上します。

対話と議論を通じて鍛える論理的思考力の実践法

論理的思考力は一人で考えるだけでなく、他者との対話や議論を通じてさらに磨かれます。異なる視点からのフィードバックを受けることで、自分の思考の弱点や盲点に気づくことができます。

ディベートで鍛える論理的思考力

ディベートは論理的思考力を鍛える最も効果的な方法の一つです。特定のテーマについて賛成・反対の立場に分かれて議論することで、多角的な視点や論理的な主張の組み立て方を学ぶことができます。

- 職場や友人間で小規模なディベートを実施してみる

- 自分と反対の立場から論じる「悪魔の代弁者」の役割を意識的に引き受ける

- ディベートクラブやオンラインディベートコミュニティに参加する

- 時事問題について賛否両論の立場から考えてみる

- 議論の際は感情的にならず、事実と論理に基づいて主張する

例えば、「在宅勤務は生産性を向上させる」というテーマで、賛成・反対の立場に分かれてディベートを行うことで、多角的な視点から論理的に考える力が鍛えられます。自分が普段支持しない立場を敢えて擁護することで、より客観的な思考ができるようになります。

フェルミ推定で鍛える論理的思考力

フェルミ推定とは、正確な数値が分からない問題に対して、論理的な推論と概算を組み合わせて答えを導き出す方法です。この思考法は、複雑な問題を分解し、論理的に考える力を鍛えるのに最適です。

| フェルミ推定の例題 | アプローチ方法 |

|---|---|

| 東京都内のコンビニの数は? | 東京の人口→人口あたりのコンビニ数→総数という順で推定 |

| 日本のピアノ調律師の数は? | ピアノの総数→調律頻度→必要な調律師数という順で推定 |

| オフィスビルの窓拭きにかかる時間は? | 窓の数→1枚あたりの清掃時間→総時間という順で推定 |

フェルミ推定の鍵は、問題を小さな部分に分解し、それぞれについて合理的な推測を行うことです。例えば「東京都内のコンビニの数」を推定する場合、「東京の人口は約1,400万人」「1,000人あたり1店舗のコンビニがある」と仮定すれば、約14,000店と推定できます。

この思考法を日常的に実践することで、複雑な問題を構造化して考える力や、限られた情報から合理的な推論を行う能力が向上します。

私が新入社員研修で必ず取り入れているのがフェルミ推定です。「このオフィスビルの窓拭きにかかる時間は?」といった一見答えのない問題に取り組むことで、「問題分解力」「仮説設定力」「論理的推論力」が一気に鍛えられます。最初は戸惑う社員も多いですが、この訓練を経験した社員は、クライアントからの「市場規模はどれくらい?」といった質問にも動じず、論理的に答えられるようになります。ビジネスの現場では、このような「概算力」が意外と重要なのです。

継続的に学び実践する論理的思考力向上のアプローチ

論理的思考力は一朝一夕で身につくものではなく、継続的な学習と実践が必要です。効果的な学習リソースを活用し、日常的に論理的思考を意識することで、着実にスキルを向上させることができます。

論理的思考力を鍛える書籍とオンラインリソース

論理的思考力を体系的に学ぶには、質の高い書籍やオンラインリソースを活用することが効果的です。自分のペースで学べるという利点もあります。

- 論理的思考の基本原則を解説した入門書から始める

- 実践的なワークブックで具体的な問題に取り組む

- オンライン講座やウェビナーに参加して体系的に学ぶ

- 論理パズルやクイズアプリで楽しみながら論理力を鍛える

- ビジネスケーススタディを通じて実践的な論理思考を学ぶ

例えば、バーバラ・ミントの「考える技術・書く技術」やエドワード・デボノの「水平思考の世界」など、論理的思考の古典的名著から学ぶことで、基本的な考え方を身につけることができます。また、オンラインプラットフォームでは、論理的思考力を鍛えるための専門コースも多数提供されています。

日常生活での意識改革と継続的実践

論理的思考力を真に身につけるには、日常生活の中で意識的に実践し続けることが重要です。小さな習慣の積み重ねが、やがて大きな変化をもたらします。

| 日常的な実践方法 | 具体的な行動 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 言葉遣いの意識改革 | 「なんとなく」「だいたい」などの曖昧な表現を避け、具体的な表現を心がける | 思考と表現の精度が向上する |

| 日常の疑問を大切にする | 「なぜ?」と疑問を持ち、その答えを論理的に考える習慣をつける | 探究心と分析力が高まる |

| 振り返りの習慣化 | 1日の終わりに、決断や行動の理由を振り返る時間を持つ | 思考プロセスが意識化され、改善点が見つかる |

| 多様な意見に触れる | 自分と異なる意見や考え方を積極的に取り入れる | 視野が広がり、思考の柔軟性が増す |

例えば、日常会話で「この映画は面白かった」と言うのではなく、「この映画は主人公の成長過程が説得力があり、音楽も場面に合っていたので面白かった」というように、具体的な理由を添える習慣をつけることで、論理的思考が自然と身についていきます。

論理的思考力を鍛えることは、ビジネスパーソンとしての価値を高める最も効果的な自己投資の一つです。この記事で紹介した方法を日常生活に取り入れ、継続的に実践することで、複雑な問題を整理し、効率的に解決できる思考力を身につけることができるでしょう。

論理的思考力は一朝一夕で身につくものではありませんが、コツコツと積み重ねることで確実に向上します。今日から少しずつ実践して、ビジネスパーソンとしての競争力を高めていきましょう。

よくある質問

回答 結論と根拠をセットで考えたり、演繹法や帰納法を意識して主張を組み立てる練習が効果的です。日常の疑問を仮説立てて検証する習慣もおすすめです。

回答 「結論から話す」「理由を複数考える」「紙に書き出す」などの訓練が有効です。討論やディベート、フレームワークを使った分析も力になります。

紙に書き出して整理するだけでも、思考がクリアになります。

回答 日常の会話や出来事を「なぜ?」と考え、仮説を立ててリサーチする習慣を持つと良いです。数字やデータを根拠にして物事を考えるのも効果的です。

回答 ロジカルシンキングや問題解決をテーマにしたビジネス書が多数あります。フレームワークや思考法を解説した本を選ぶと実践的に学べます。

フレームワークを学べる本は、実務にもすぐ役立ちます。

回答 問題解決力や説得力、コミュニケーション力が高まり、仕事の成果につながります。ビジネスだけでなく日常生活でも役立つ力です。