就職活動や転職を考える際に、「新卒」という言葉をよく耳にします。しかし、新卒の定義や年齢制限について正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。

新卒の基本的な定義と特徴

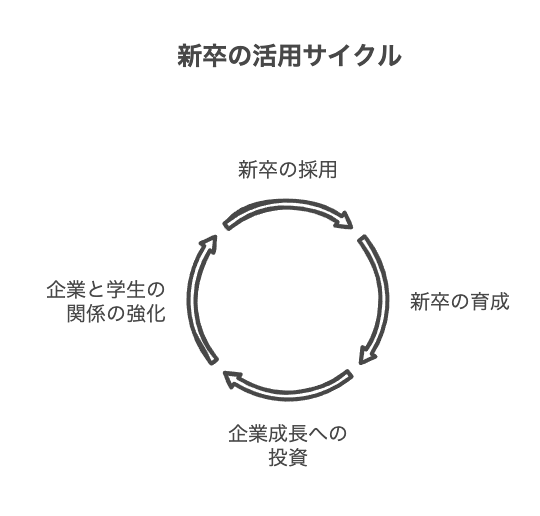

新卒とは、「新規卒業」または「新規卒業者」を略した言葉です。その年度に高校や大学、専門学校などを卒業する予定の学生を指します。日本の多くの企業では、新卒一括採用という形で人材を確保する伝統があります。

新卒の正確な意味と対象者

新卒とは、学校を卒業してすぐに就職する人を指す言葉です。選考や内定の段階ではまだ学生であり、卒業と同時に社会人としてスタートを切ります。企業は新卒者を一括で採用し、将来の幹部候補として長期的な視点で育成していくことが一般的です。

新卒の対象となるのは、高校、専門学校、短期大学、4年制大学、大学院などの教育機関を卒業・修了する学生です。学校の種類によって卒業時の年齢は異なりますが、卒業のタイミングが同じであれば、年齢に関わらず「新卒」として扱われます。

新卒と既卒・第二新卒の違い

新卒に対して、「既卒」や「第二新卒」という言葉もあります。既卒とは、学校を卒業したものの就職していない、または就職したが短期間で退職した人を指します。一般的には卒業後3年以内の人を指すことが多いです。

第二新卒は、新卒で就職したものの、3年以内に退職した若手社員を指します。企業によっては、第二新卒を対象とした採用枠を設けているところもあります。これは、最初の就職先がミスマッチだったとしても、若いうちなら十分に成長の可能性があるという考えに基づいています。

新卒の最大の特徴は「白紙の状態」であること。企業文化や業務知識を一から吸収できる柔軟性が高く評価されています!

新卒とは単に「学校を卒業したばかりの人」という意味ではなく、企業の採用活動において「その年度に学校を卒業する学生」を指す言葉です。年齢よりも卒業時期が重視されます。

新卒はいつまで?期間の目安と企業の考え方

「新卒」という言葉は、主に採用活動の文脈で使われます。では、いつまでが新卒として扱われるのでしょうか。その期間には明確な定義があるのか、企業はどのように考えているのかを見ていきましょう。

卒業後の新卒扱いの期間

一般的に、新卒として扱われるのは卒業年度の4月から翌年3月までの1年間です。この期間は「新卒採用」の対象となります。ただし、2010年11月に「青少年雇用機会確保指針」が改正され、「新卒採用に当たって、少なくとも卒業後3年間は応募できるようにすること」という内容が盛り込まれました。

これは企業の努力義務ではありますが、この改正以降、卒業後3年以内の既卒者も新卒枠で応募できる企業が増えています。つまり、卒業後すぐに就職せず、あるいは就職しても短期間で退職した場合でも、卒業後3年以内であれば新卒と同等の扱いを受けられる可能性が高まっています。

新入社員研修と独り立ちの時期

新卒として入社した後、「新入社員」として扱われる期間も気になるところです。一般的な新入社員研修の期間は1〜3ヶ月程度とされています。大企業では1ヶ月が主流ですが、専門的なスキルや知識が必要とされる業種では、3ヶ月以上の研修期間を設けることもあります。

研修後、新入社員が独り立ちする時期は入社後1〜2ヶ月が一つの目安となります。ただし、職種や業界によって大きく異なります。例えば事務系の職種では比較的早く独り立ちする傾向がありますが、技術系の職種ではより長い期間のサポートが必要なケースが多いです。

| 区分 | 期間 | 特徴 |

|---|---|---|

| 新卒採用の対象期間 | 卒業年度〜卒業後3年程度 | 企業によって異なるが、卒業後3年以内は新卒枠で応募可能なケースが増加 |

| 新入社員研修期間 | 1〜3ヶ月程度 | 業種や企業規模によって異なる |

| 独り立ちの時期 | 入社後1〜2ヶ月程度 | 職種や業界によって大きく異なる |

卒業後3年以内なら新卒枠で応募できる企業が増えています。チャンスを逃したと思わず、積極的にチャレンジしましょう!

新卒の年齢は何歳まで?学歴別の目安

新卒の定義は卒業時期に基づくものであり、原則として年齢制限はありません。しかし、一般的な学校教育のプロセスを経た場合、新卒の年齢にはある程度の目安があります。学歴別に見ていきましょう。

学歴別の新卒年齢の目安

小学校から大学までストレートに進学・卒業した場合の年齢を見てみましょう。

- 高校卒業:18歳

- 専門学校卒業(2年制):20歳

- 短期大学卒業:20歳

- 4年制大学卒業:22歳

- 大学院修士課程修了:24歳

- 大学院博士課程修了:27歳

4年制大学に進学した場合、留年や浪人などがなければ、新卒時の年齢は満22歳となります。これが最も一般的な新卒の年齢と言えるでしょう。ただし、大学院に進学した場合は、修士課程修了で24歳、博士課程修了で27歳が新卒の年齢となります。

年齢差が生じる理由と実態

同じ学年でも新卒の年齢に差が生じることがあります。その主な理由としては以下のようなものが挙げられます。

- 浪人:大学受験で不合格となり、翌年再受験するケース

- 留年:単位不足などにより同じ学年を繰り返すケース

- 休学:病気や留学などで一時的に学業を中断するケース

- 社会人経験後の大学入学:働いた後に大学に入り直すケース

例えば、1年浪人して大学に入学し、在学中に1年間休学した場合、卒業時の年齢は24歳になります。また、社会人を経験した後に大学に入学するケースでは、卒業時の年齢が30代になることもあります。

しかし、こうした年齢の違いがあっても、同じ年度に卒業する学生はすべて「新卒」として扱われます。企業の採用活動において、新卒の年齢に制限を設けることは原則として認められていません。

新卒の年齢は学歴や個人の経歴によって異なりますが、4年制大学の場合は一般的に22歳、修士課程修了で24歳、博士課程修了で27歳が目安となります。ただし、年齢よりも卒業時期が重視され、同じ年度に卒業する学生はすべて新卒として扱われます。

企業の採用における年齢制限と法的規制

新卒採用において、企業が年齢制限を設けることは法的にどのように扱われているのでしょうか。また、例外的に年齢制限が認められるケースはあるのでしょうか。

採用時の年齢制限に関する法律

2007年の雇用対策法の改正により、募集・採用における年齢制限は原則として禁止されています。これは、少子高齢化社会において、年齢に関わらず能力や適性に応じた雇用機会を確保するためです。

例えば、新卒採用において「22歳に限る」といった年齢制限を設けることは法律違反となります。求人票に年齢制限を記載することはもちろん、年齢を理由に応募や面接を断ることも許されません。「重労働なので若い人のみ」「PCスキルが必要なので若年層に限る」といった理由での制限もNGです。

例外的に年齢制限が認められるケース

雇用対策法では、一定の条件下で年齢制限が認められる例外事由を設けています。新卒採用に関連する主な例外事由は以下の通りです。

- 長期勤続によるキャリア形成を図るために若年者等を募集・採用する場合

- 技能・ノウハウの継承のために特定の年齢層を募集・採用する場合

- 芸術・芸能の分野で表現の真実性等のために特定の年齢層を募集・採用する場合

- 定年年齢を上限として、その年齢前の一定期間に募集・採用する場合

これらの例外事由に基づいて年齢制限を設ける場合でも、求職者や職業紹介事業者に対して、書面または電子媒体で理由を明示する必要があります。また、制限の範囲は合理的なものでなければなりません。

| 原則 | 例外事由の例 | 必要な対応 |

|---|---|---|

| 年齢制限の禁止 | 長期キャリア形成のための若年者採用 | 理由の明示、合理的な範囲設定 |

| 能力・適性による評価 | 技能継承のための特定年齢層採用 | 理由の明示、合理的な範囲設定 |

新卒の定義は卒業時期に基づくものであり、年齢によって制限されるものではありません。企業は、卒業年度に基づいて新卒者を採用し、その後の研修や育成を通じて、長期的な視点で人材を育てていくことが一般的です。

新卒として就職するタイミングを逃しても、卒業後3年以内であれば新卒枠で応募できる企業が増えています。また、第二新卒や既卒向けの採用枠を設けている企業も多いため、自分に合った形での就職活動を検討してみるとよいでしょう。

年齢はあくまで数字に過ぎず、重要なのは自分の能力や適性を活かせる職場を見つけることです。就職活動においては、年齢よりも自分の強みや志向性を明確にし、企業とのマッチングを重視することが大切です。

よくある質問

回答 はい、年齢に関わらず、その年度に大学を卒業する方は「新卒」として扱われます。雇用対策法により採用における年齢制限は原則禁止されているため、30歳でも新卒枠での応募が可能です。ただし、実際の採用場面では年齢による不利が生じる可能性もあるため、自分の経験や強みをしっかりアピールすることが大切です。

年齢より「何を学び、何ができるか」が重要です。社会人経験があれば、それを強みとしてアピールしましょう!

回答 多くの企業では、「青少年雇用機会確保指針」に基づき、卒業後3年以内であれば新卒枠での応募を受け付けています。ただし、企業によって対応は異なるため、応募前に採用情報を確認するか、直接企業に問い合わせることをおすすめします。

回答 新卒は学校を卒業してすぐに就職活動をする人を指し、第二新卒は一度就職したものの、3年以内に退職して再就職活動をする人を指します。第二新卒は社会人経験があるという点で新卒と異なりますが、若手人材として企業から評価されることが多いです。

第二新卒は「失敗」ではなく「経験」です。短期間でも社会人経験があることをポジティブに捉えましょう!

回答 大学院を修了する年度が新卒扱いとなります。修士課程修了なら24歳前後、博士課程修了なら27歳前後が一般的な新卒年齢となりますが、年齢よりも修了時期が重視されます。大学卒業時に就職せず大学院に進学した場合、大学卒業時の新卒扱いは適用されません。

回答 雇用対策法では例外事由として「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」に年齢制限が認められています。ただし、その場合でも制限の理由を明示する必要があり、合理的な範囲でなければなりません。

年齢制限があっても諦めず、例外事由に該当する場合は積極的にチャレンジしましょう。自分の強みをアピールすれば道は開けます!