デジタル化が進む現代でも、ビジネスシーンにおいて郵便物のやり取りは重要な役割を担っています。契約書、請求書、挨拶状など、重要な書類を送る際の郵便マナーは、ビジネスパーソンとしての基本スキルの一つです。適切に作成された郵便物は、送り手の誠実さや細やかな配慮を示し、受け取る側に良い印象を与えます。この記事では、ビジネスにおける郵便物の基本マナーから、封筒の選び方、書類の入れ方、宛名の書き方まで、実践的なポイントを解説します。

ビジネスシーンにおける郵便物のマナーの重要性

ビジネスの世界では、メールやチャットツールが主流となった今でも、重要な書類や正式な通知は郵便物で送ることが一般的です。郵便物のビジネスマナーを守ることは、相手への敬意を示すとともに、自社の信頼性やプロフェッショナリズムを表現する重要な手段となります。特に初めての取引先や上位の役職者に対しては、郵便物の体裁一つで印象が大きく変わることもあるのです。

郵便物が伝える「見えないメッセージ」

郵便物は単なる情報伝達の手段ではなく、送り手の姿勢や考え方を反映する「無言のメッセージ」でもあります。例えば、丁寧に折られた書類、きれいに書かれた宛名、適切に選ばれた封筒などは、「あなたを大切に思っています」という気持ちの表れとなります。

- 封筒の種類や品質:相手や用途に合わせた適切な選択が重要

- 宛名の書き方:丁寧な文字と正確な敬称で敬意を表す

- 折り方や入れ方:書類の重要度や種類に応じた適切な方法を選ぶ

- 送付状の添付:内容の説明や挨拶を添えることで誠意を示す

これらの要素は、一見些細なことのように思えますが、ビジネスの場では「細部へのこだわり」が評価されることも少なくありません。特に日本のビジネス文化では、形式や作法を重んじる傾向があり、郵便物の扱い方一つで、相手からの信頼を得られるかどうかが変わってくることもあります。

郵便物は「あなたの分身」と考えるといいですね。自分が直接会えない相手に、封筒を通じて第一印象を与えるわけです。だからこそ、「これで十分」ではなく「これが最善か」と自問する姿勢が大切なんですよ。

デジタル時代だからこそ際立つ「紙」の価値

電子メールやオンラインストレージが普及した現代では、紙の郵便物はかえって特別な意味を持つようになりました。重要な案件や公式な通知、心のこもった挨拶など、「特別な配慮」が必要な場面では、今でも郵便物が選ばれています。

| 通信手段 | 特徴 | 適した用途 |

|---|---|---|

| 郵便物 | 公式性が高く、形に残る。相手への敬意や誠意が伝わりやすい | 契約書、請求書、招待状、お礼状、重要な通知 |

| 電子メール | 即時性があり、データとして管理しやすい。コスト効率が良い | 日常的な連絡、資料共有、スケジュール調整 |

| チャットツール | カジュアルで即時性が高い。グループでの情報共有に適している | 社内の簡易な連絡、緊急の問い合わせ |

このように、それぞれの通信手段には適した用途があります。特に郵便物は「重要性」や「公式性」を示したい場合に効果的です。例えば、大切な取引先への年賀状や暑中見舞いなどは、メールではなく郵便で送ることで、より誠意が伝わります。また、契約書などの法的文書も、電子契約が普及しつつあるものの、依然として紙の郵便物でのやり取りが一般的です。

封筒選びから始まる郵便物のビジネスマナー

郵便物の印象は、まず封筒から決まります。適切な封筒を選ぶことは郵便物のビジネスマナーの第一歩であり、送る内容や相手との関係性に応じて、適切な種類、サイズ、色を選ぶことが重要です。ここでは、ビジネスシーンで使われる主な封筒の種類と、状況に応じた選び方について解説します。

目的別・相手別の封筒選びのポイント

ビジネスで使用する封筒は、主に以下の種類があります。それぞれの特徴と適した用途を理解し、適切に選びましょう。

- 長形封筒(長3、長4など):A4サイズの書類を三つ折りにして入れるのに適している

- 角形封筒(角2、角3など):A4サイズの書類を折らずに入れるのに適している

- 洋形封筒(洋1、洋2など):招待状やグリーティングカードに適している

- 窓付き封筒:請求書など、宛名が印刷された書類を送る際に便利

封筒の色も重要な要素です。一般的なビジネス文書には白や淡いクリーム色の封筒が適しています。黒や紫などの濃い色の封筒は、弔事関連の書類に使用されることが多いため、通常のビジネス文書には避けるべきです。また、派手な色や柄入りの封筒も、公式なビジネス文書には不適切です。

| 送付内容 | 推奨される封筒 | 避けるべき封筒 |

|---|---|---|

| 契約書・見積書 | 角2(A4サイズ)白色・クリーム色 | 折り目がつく長形封筒、カラー封筒 |

| 請求書・納品書 | 長3(A4三つ折り)または窓付き封筒 | 必要以上に大きな封筒 |

| 挨拶状・案内状 | 洋2または長3 上質紙 | 安っぽい薄手の封筒 |

| 社内文書 | 角2または長3 再生紙も可 | 過度に高級な封筒 |

封筒選びで迷ったら「上質すぎず、安っぽすぎず」を心がけるといいですよ。特に取引先への重要書類は、会社の封筒がなければ、文房具店で売られている「クラフト封筒」など、ビジネス用途向けの無難なものを選びましょう。個人用の可愛らしい封筒や、極端に安価な封筒は避けるのがマナーです。

封筒の正しい開け方と保管方法

封筒の選び方に加えて、受け取った封筒の開け方や保管方法にもマナーがあります。特に重要な書類が入っている場合は、丁寧に扱うことが大切です。

封筒を開ける際は、レターオープナーや定規の端を使って丁寧に開けるのがマナーです。手で無理に引き裂くと、中の書類を傷つける恐れがあるだけでなく、相手への敬意に欠ける行為とみなされることもあります。特に上司や取引先からの郵便物は、丁寧に扱いましょう。

また、重要な書類が入っていた封筒は、すぐに捨てずに一定期間保管することをおすすめします。郵便物の発送日や差出人の情報が必要になる場合があるためです。特に配達証明付きの郵便物や書留の封筒は、受領した証拠として保管しておくと安心です。

書類の折り方と封筒への入れ方のルール

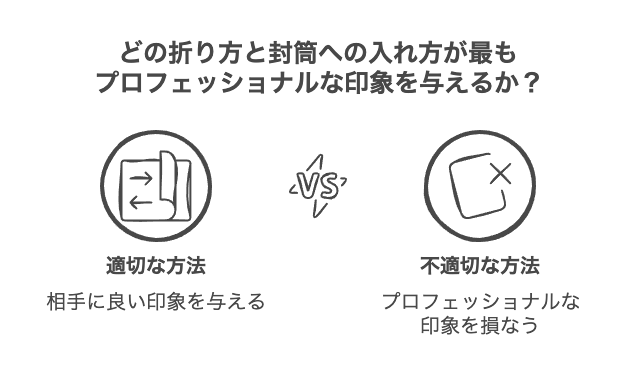

書類を封筒に入れる際には、適切な折り方と入れ方があります。郵便物のビジネスマナーでは、書類の種類や重要度に応じた折り方と、封筒への正しい入れ方を理解することが、プロフェッショナルな印象を与える鍵となります。ここでは、一般的な書類の折り方と封筒への入れ方のルールを解説します。

書類の種類別・適切な折り方と向き

書類を折る際は、内容や重要度に応じて適切な方法を選びましょう。基本的な折り方には以下のようなものがあります。

- 三つ折り:長形封筒(長3、長4など)に入れる際の基本的な折り方

- 四つ折り:洋形封筒に入れる際によく使われる折り方

- 折らない:角形封筒に入れる場合や、重要書類・証書類

特に重要な書類(契約書、証明書、賞状など)は、できるだけ折り目をつけないようにすることが望ましいです。どうしても折る必要がある場合は、なるべく少ない回数で、丁寧に折りましょう。

三つ折りにする場合の基本的な手順は以下の通りです:

書類を表面を上にして置く

下から約3分の1を上に折る

上から約3分の1を下に折る

この方法で折ると、開封時に文書の上部から読み進められるため、受け取った人が読みやすくなります。

| 書類の種類 | 推奨される折り方 | 封筒への入れ方 |

|---|---|---|

| 契約書・重要書類 | できるだけ折らない。必要な場合は一度だけ | 角形封筒に入れる。折り目が開く方向を封の開口部に向ける |

| ビジネスレター | 三つ折り | 長形封筒に、宛名面を表にして最後の折り返しが上になるように入れる |

| 案内状・招待状 | 二つ折りまたは四つ折り | 洋形封筒に、表面が見えるように入れる |

| 複数枚の書類 | 揃えてから一緒に折る | 重要度の高いものから順に入れる |

複数書類の入れ方と順序のマナー

複数の書類を一つの封筒に入れる場合は、以下のポイントに注意しましょう。

まず、書類の順序は重要度や関連性を考慮して決めます。一般的には、送付状や挨拶状を一番上にし、その後に本文書類、参考資料という順番で入れるのが基本です。また、宛名のある書類(送付状など)は必ず表面が見えるように入れましょう。

- 送付状や挨拶状を一番上に

- メインとなる書類(契約書、請求書など)を次に

- 補足資料や参考資料を最後に

- クリップやホチキスで留める場合は、左上を基本に

複数の書類を入れる際に、大きさが異なる場合は、大きいものから順に入れるのがマナーです。また、厚みのある資料や冊子と一枚ものの書類を一緒に送る場合は、一枚ものの書類が折れ曲がらないように注意しましょう。必要に応じて、厚紙で補強するなどの工夫も効果的です。

書類の入れ方は「受け取った人の立場」で考えるのがコツです。封筒を開けたとき、まず何が見えるか、どんな順序で読み進めるのが自然かを想像してみてください。特に複数書類の場合は、内容物の一覧を送付状に記載しておくと、相手も確認しやすくて親切ですよ。

また、機密性の高い書類を送る場合は、内封筒と外封筒の二重構造にすることもあります。内封筒には宛名と「親展」や「機密」などの表示をし、外封筒には通常の宛名を書きます。この方法は、特に人事関連の書類や機密情報を含む書類を送る際に有効です。

宛名の書き方と敬称のルール

郵便物の宛名は、受け取る側に最初に目に入る部分であり、送り手のマナーや相手への敬意が表れる重要な要素です。郵便物の宛名のルールを正しく理解し、相手の立場や関係性に応じた適切な敬称を使うことで、ビジネスにおける信頼関係を構築することができます。ここでは、ビジネス郵便物の宛名の書き方と敬称の選び方について解説します。

個人宛と会社宛の書き方の違い

ビジネス郵便物の宛名は、個人宛か会社宛かによって書き方が異なります。それぞれの基本的な書き方を理解しましょう。

| 宛先の種類 | 基本的な書き方 | 例 |

|---|---|---|

| 会社宛 | 会社名 + 部署名 + 御中 | 株式会社〇〇 営業部 御中 |

| 個人宛(会社内) | 会社名 + 部署名 + 個人名 + 様 | 株式会社〇〇 営業部 山田太郎 様 |

| 個人宛(自宅) | 個人名 + 様 | 山田太郎 様 |

会社宛の場合は「御中」、個人宛の場合は「様」を使うのが基本ルールです。「御中」は組織や部署に対する敬称であり、「様」は個人に対する敬称です。両方を混同して「株式会社〇〇 様」などと書くのは避けましょう。

また、宛名を書く位置も重要です。封筒の中央よりやや右上に、縦書きで記載するのが一般的です。横書きの場合は、封筒の中央より少し上に書きます。宛名と差出人の情報は、封筒の表と裏に分けて書くのがマナーです。

役職名と敬称の正しい使い方

相手の役職に応じた適切な敬称を使うことで、ビジネス上の礼儀を示すことができます。役職名と敬称の基本的な使い方は以下の通りです。

- 社長・取締役などの役員:「株式会社〇〇 代表取締役社長 山田太郎 様」

- 部長・課長などの管理職:「株式会社〇〇 営業部長 山田太郎 様」

- 一般社員:「株式会社〇〇 営業部 山田太郎 様」

- 複数人への連名:「株式会社〇〇 山田太郎 様・佐藤次郎 様」

役職名を記載する場合は、正確な役職名を使用することが重要です。不明な場合は事前に確認するか、役職名を省略して「株式会社〇〇 山田太郎 様」とするのが無難です。また、「殿」は公文書や社内文書で使われることが多く、一般的なビジネス文書では「様」を使うのが一般的です。

宛名の書き方で迷ったら「丁寧すぎる方が安全」と覚えておくといいですね。特に初めてのやり取りや目上の方への郵便物は、敬称や役職名に注意を払いましょう。最近はSNSなどカジュアルなコミュニケーションが増えていますが、郵便物は「公式な文書」という意識を持つことが大切です。

特殊な表記として、「親展」「緘」「書留」などの表示を宛名の上部や右側に記載することがあります。「親展」は宛名の個人のみが開封すべき内容であることを示し、「緘」(かん)は封を閉じる意味で使われます。これらの表記は必要に応じて使い分けましょう。

ビジネスシーンにおける郵便物のマナーは、デジタル化が進む現代でも変わらない重要なスキルです。適切な封筒の選び方、書類の折り方と入れ方、宛名の書き方など、基本的なルールを押さえることで、相手に対する敬意と配慮を示すことができます。特に重要な取引先や上司とのコミュニケーションでは、これらの細部へのこだわりが、あなた自身の評価にも繋がることを忘れないでください。

この記事で紹介した郵便物のビジネスマナーを実践することで、あなたのビジネスコミュニケーションはより洗練されたものになるでしょう。形式的なルールを守るだけでなく、「相手にとって見やすく、わかりやすく、扱いやすい」という視点を持つことが、真のマナーの本質です。ぜひ日々の業務の中で意識して実践してみてください。

よくある質問

回答 社内向けは簡易な封筒や再利用封筒を使用しても問題ありませんが、社外向けは会社指定の封筒や白・クリーム色の新しい封筒を使用しましょう。特に重要な取引先には、書類の重要度に応じた適切なサイズと質の封筒を選ぶことが大切です。

封筒選びは「TPO」が基本です。社内文書でも役員宛なら新しい封筒を使うなど、相手の立場や書類の重要度に合わせた判断が必要です。迷ったら「この封筒で失礼にならないか」と自問してみるといいでしょう。

回答 「様」は個人宛、「御中」は組織や部署宛に使用します。例えば「山田太郎様」は個人宛、「○○株式会社御中」や「○○株式会社営業部御中」は組織宛の表記です。

回答 A4サイズの書類を折らずに送るには、角形2号(A4サイズ用)の封筒を使用します。重要な契約書や証明書など、折り目をつけたくない書類を送る場合に適しています。

書類の折り方は「内容の重要度」で決めるのがコツです。契約書や賞状など公式性の高い書類は折らない方が良いですが、通常の業務連絡なら三つ折りで問題ありません。書類が傷まないよう、必要に応じて厚紙を入れる配慮も忘れずに。

回答 送付状や挨拶状を一番上にし、次にメインとなる書類(契約書など)、最後に補足資料という順序が基本です。受け取った人が読みやすい順番を意識しましょう。

回答 「親展」は宛名の個人のみが開封すべき内容の場合に使用します。人事情報や機密事項など、宛名以外の人に見られたくない内容を送る際に宛名の上部に記載します。

「親展」は使いすぎると効果が薄れるので注意が必要です。本当に機密性の高い内容のみに使用しましょう。また、受け取る側も「親展」表記の郵便物は、必ず宛名の本人が開封するというマナーを守ることが大切です。