ビジネスメールは現代のビジネスコミュニケーションにおいて欠かせないツールです。特に敬語表現の適切な使い分けは、相手に好印象を与え、円滑なコミュニケーションを実現するために重要な要素となります。正しい敬語表現を身につけることで、ビジネスパーソンとしての信頼性が高まり、仕事の効率も向上するでしょう。この記事では、ビジネスメールにおける敬語表現の基本と使い分け方について、わかりやすく解説していきます。

ビジネスメールにおける敬語表現の基本

ビジネスメールでは、相手との関係性や状況に応じて適切な敬語表現を選ぶことが大切です。敬語には主に「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」の3種類があり、それぞれの特徴と使い分けを理解することが、プロフェッショナルなメール作成の第一歩となります。

3種類の敬語とその役割

敬語は相手への敬意を表すだけでなく、組織内での秩序や良好な関係性を築くための重要なツールです。それぞれの敬語の特徴を理解しましょう。

- 尊敬語:相手や第三者を高める表現(例:「見る」→「ご覧になる」)

- 謙譲語:自分や自分の側の人を低める表現(例:「行く」→「伺う」)

- 丁寧語:文末を丁寧にする表現(例:「です」「ます」の使用)

尊敬語は相手を立てる表現で、主に相手の行動を述べる際に使用します。例えば「部長はすでに会議室にいらっしゃいます」のように、相手や目上の人の動作を敬って表現します。

謙譲語は自分をへりくだることで間接的に相手を立てる表現です。「明日御社にお伺いいたします」のように、自分の行動を謙虚に表現することで、相手への敬意を示します。

丁寧語は「です」「ます」などを使った丁寧な言い回しで、基本的にはビジネスメールのすべての文章で使用します。

ビジネスメールでは、相手との関係性を考慮し、3種類の敬語を適切に使い分けることが信頼関係構築の基盤となります。

敬語は「相手を尊重する気持ち」の表れです。難しく考えず、まずは基本的な使い分けを意識してみましょう!

間違いやすい敬語表現

ビジネスメールでは、間違った敬語表現を使うと、かえって失礼な印象を与えてしまうことがあります。特に注意したい間違いやすい敬語表現を見ていきましょう。

- 二重敬語:「お越しになられました」(正しくは「お越しになりました」)

- 過剰敬語:「拝見させていただきました」(正しくは「拝見しました」)

- マニュアル敬語:「こちらが資料になります」(正しくは「こちらが資料です」)

二重敬語は、すでに敬語になっている言葉にさらに敬語表現を重ねてしまう誤りです。例えば「お帰りになられます」は二重敬語で、正しくは「お帰りになります」です。

過剰敬語は、必要以上に丁寧な表現を使うことで、かえって不自然さを生み出してしまいます。「ご教授ください」は長時間かけて教えることを意味するため、単に「教えてください」という意味なら「ご教示ください」が適切です。

マニュアル敬語は接客業などで慣習的に使われる不自然な敬語表現です。「よろしかったでしょうか」(正しくは「よろしいでしょうか」)などが該当します。

状況に応じた敬語表現の使い分け方

ビジネスメールでは、相手との関係性や状況によって敬語表現を適切に使い分けることが重要です。社内と社外、上司と同僚、初対面と親しい間柄など、様々な状況に応じた敬語表現の使い分け方を見ていきましょう。

社内と社外での敬語表現の違い

社内と社外では、使用する敬語表現に違いがあります。特に自社と相手先企業を表す言葉の使い分けは重要です。

- 自社を表す言葉:「弊社」(謙譲表現)、「当社」(丁寧表現)

- 相手先企業を表す言葉:「貴社」(書き言葉)、「御社」(話し言葉)

社外の相手にメールを送る場合、自社を表す際は謙譲表現である「弊社」を使うのが基本です。相手先企業を表す際は、メールなどの書き言葉では「貴社」を使います。「御社」は主に話し言葉で使用するものです。

社内メールでは、部署名や役職名をそのまま使うことが一般的です。例えば「営業部の資料を添付します」「部長のご指示に従い作成しました」などと表現します。

また、社内メールの書き出しは「お疲れ様です」「おはようございます」などのカジュアルな挨拶から始めることが多いのに対し、社外メールでは「いつもお世話になっております」「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます」などの丁寧な表現を使います。

役職や立場による敬語表現の調整

相手の役職や立場によって、敬語表現のレベルを調整することも大切です。特に注意したいのは、目上の人に対する不適切な表現です。

- 目上の人に使わない表現:「了解しました」→「承知しました」「かしこまりました」

- 目上の人に使わない表現:「参考になりました」→「勉強になりました」

- 目上の人に使わない表現:「ご苦労様です」→「お疲れ様です」

「了解しました」は同僚や部下に対して使う表現で、上司や取引先には「承知しました」「かしこまりました」を使いましょう。また、「参考になりました」という表現は、相手の意見を「参考程度」に捉えているような印象を与えるため、「勉強になりました」「大変参考にさせていただきます」などの表現が適切です。

役職名の敬称にも注意が必要です。「〇〇部長様」のように役職名に「様」をつけるのは誤りで、正しくは「〇〇部長」または「〇〇様」です。また、複数の相手に送る場合の「ご担当者様各位」も敬称が重複するため、「ご担当者各位」が正しい表現です。

状況や相手に応じた敬語表現の適切な使い分けは、ビジネスメールの品質を高め、円滑なコミュニケーションを実現します。

「了解」と「承知」の使い分けは要注意!「了解しました」は目上の方には使わないようにしましょう。小さな違いが大きな印象の差を生みます。

シーン別ビジネスメールの敬語表現

ビジネスメールの目的や状況によって、適切な敬語表現は異なります。ここでは、よくあるシーン別に適切な敬語表現の例を紹介します。

初めての相手へのメール

初めてメールを送る相手には、特に丁寧な表現を心がけましょう。まず、自己紹介から始め、連絡する理由を明確に伝えることが大切です。

- 「初めてご連絡させていただきます。〇〇会社の△△と申します。」

- 「突然のご連絡失礼いたします。〇〇様よりご紹介いただき、メールを差し上げました。」

初めての相手に「お世話になっております」という表現は適切ではありません。これは既に面識がある相手に使う表現です。初めての相手には「初めてご連絡させていただきます」「突然のご連絡失礼いたします」などの表現から始めるのが適切です。

また、初めての相手には特に敬語の使い方に注意し、丁寧すぎる表現や砕けた表現は避けましょう。自分の立場や連絡する目的を明確に伝え、相手に安心感を与えることが重要です。

依頼や報告のメール

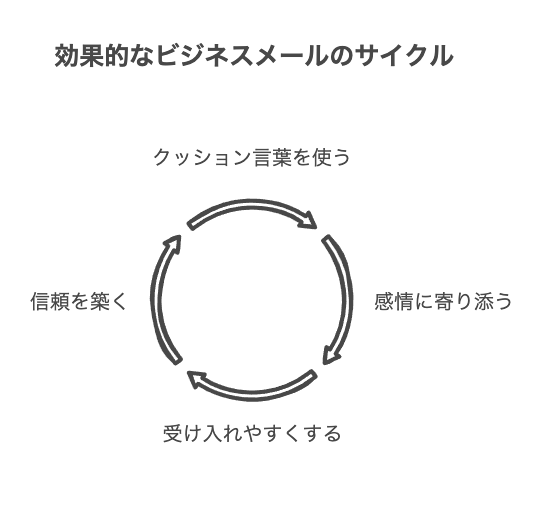

依頼や報告のメールでは、相手の負担を考慮した表現を使うことが大切です。特に依頼の場合は、相手への配慮を示すクッション言葉を活用しましょう。

- 「お忙しいところ恐縮ですが」

- 「誠に勝手なお願いですが」

- 「ご迷惑をおかけしますが」

- 「差し支えなければ」

依頼メールでは、相手の時間や労力を要求することになるため、「お忙しいところ恐縮ですが」「誠に勝手なお願いですが」などのクッション言葉を使うことで、相手への配慮を示すことができます。

報告メールでは、結論を先に述べ、その後に詳細や経緯を説明するのが効果的です。「ご報告いたします」「お知らせいたします」などの表現を使い、何について報告するのかを明確にしましょう。

依頼メールには必ずクッション言葉を!相手の気持ちに寄り添う一言が、依頼を受け入れてもらいやすくする鍵です。

よく使うビジネスメールの敬語表現集

ビジネスメールでよく使われる敬語表現を動詞別にまとめました。これらの表現を適切に使い分けることで、プロフェッショナルな印象のメールを作成できます。

動詞別の敬語表現一覧

日常的によく使う動詞の敬語表現を尊敬語と謙譲語に分けて紹介します。

| 基本動詞 | 尊敬語(相手の動作) | 謙譲語(自分の動作) |

|---|---|---|

| 行く | いらっしゃる、お越しになる | 伺う、参る |

| 来る | いらっしゃる、お越しになる | 参上する |

| 見る | ご覧になる | 拝見する |

| 言う | おっしゃる | 申し上げる、申す |

| 聞く | お聞きになる | 伺う、拝聴する |

| 食べる | 召し上がる | いただく |

| 知る | ご存知、お知りになる | 存じる、承知する |

| する | なさる、される | いたす |

これらの敬語表現を適切に使い分けることで、相手に対する敬意を正しく伝えることができます。例えば、「明日、山田部長が東京支社に行きます」という文章は、「明日、山田部長が東京支社にいらっしゃいます」と尊敬語を使って表現します。一方、「明日、私が山田部長のオフィスに行きます」は「明日、私が山田部長のオフィスに伺います」と謙譲語を使います。

メールの書き出しと結びの敬語表現

メールの書き出しと結びの表現は、相手との関係性や状況によって適切に選ぶことが重要です。

- 書き出し(初めての相手):「初めてご連絡させていただきます」「突然のご連絡失礼いたします」

- 書き出し(面識のある相手):「いつもお世話になっております」「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます」

- 結び(依頼の場合):「ご多忙のところ恐縮ですが、ご検討のほどよろしくお願いいたします」

- 結び(一般的):「今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」

メールの書き出しは、相手との関係性によって大きく異なります。初めての相手には自己紹介を含め、面識のある相手には感謝の言葉を述べるのが一般的です。

結びの表現も目的によって使い分けましょう。依頼の場合は相手への配慮を示す言葉を添え、一般的な結びでは今後の関係継続への期待を示す表現が適切です。季節の変わり目には「季節の変わり目ですので、くれぐれもご自愛ください」などの一言を添えると、さらに丁寧な印象になります。

適切な敬語表現を身につけ、状況に応じて使い分けることで、ビジネスメールの質が向上し、相手に好印象を与えることができます。

メールの結びの言葉は「最後の印象」を決める大切な部分です。相手や状況に合わせた表現を選ぶことで、メール全体の印象が良くなります!

敬語表現の上達法とよくある間違い

敬語表現は日々の練習と意識的な学習によって上達します。ここでは、敬語表現を上達させるための方法と、よくある間違いについて解説します。

敬語表現力を高める練習法

敬語表現を自然に使いこなせるようになるためには、継続的な練習が欠かせません。効果的な練習方法をいくつか紹介します。

- 日常会話を敬語に置き換える練習をする

- 上司や先輩のメールを参考にする

- 敬語表現集や例文集を活用する

- 送信前に必ず敬語表現をチェックする習慣をつける

日常的に使う言葉を敬語に置き換える練習は、敬語感覚を養うのに効果的です。例えば「明日会議に行きます」という文を「明日会議に伺います」と言い換える練習をしてみましょう。

また、上司や先輩が書いたメールを参考にすることも有効です。特に社内で評価の高い方のメールは、適切な敬語表現の参考になります。ただし、丸写しではなく、表現の使い方や文脈を理解することが大切です。

敬語表現集や例文集も活用しましょう。特に自分がよく使う表現の敬語バージョンをリストアップしておくと、実際のメール作成時に役立ちます。

敬語表現でよくある間違いと対策

敬語表現には多くの人が間違えやすいポイントがあります。代表的な間違いとその対策を見ていきましょう。

- 「ご連絡いたしますので」→「ご連絡しますので」(「いたす」は謙譲語なので「ご」は不要)

- 「お伺いします」→「伺います」(「伺う」は謙譲語なので「お」は不要)

- 「弊社の者がお伺いします」→「弊社の者が伺います」(二重敬語の回避)

敬語表現でよくある間違いの一つは、謙譲語に「お」や「ご」をつけてしまうことです。「伺う」「申し上げる」などの謙譲語は、それ自体が敬意を含んでいるため、「お伺いする」「ご申し上げる」は誤りです。

また、「させていただく」の過剰使用も注意が必要です。例えば「確認させていただきます」は、相手の許可を得て行う場合に使う表現で、単に「確認します」で十分な場合もあります。

二重敬語も一般的な間違いです。例えば「ご説明させていただきます」は「説明させていただきます」または「ご説明します」が正しい表現です。

敬語表現の間違いを減らすためには、基本ルールを理解し、日常的に意識して使うことが重要です。

敬語は完璧を目指すより、基本を押さえて自然に使うことが大切です。間違いを恐れずに積極的に使って、少しずつ上達していきましょう!

よくある質問

回答 「了解しました」はカジュアルな表現で、同僚や部下など比較的フラットな関係の相手に使用します。一方、「承知しました」や「かしこまりました」は丁寧な表現で、上司や目上の方、重要な取引先に対して使用します。「了解」は軍隊用語に由来するため、目上の方に使うと失礼に当たる場合があります。迷った場合は「承知いたしました」を選ぶと無難です。

「了解」と「承知」の使い分けは、ビジネスパーソンの基本スキルです!迷ったら丁寧な「承知いたしました」を選びましょう。

回答 正しい表現は「伺います」です。「伺う」はそれ自体が謙譲語(自分の行動を低めて相手を立てる表現)であるため、接頭語「お」をつけると二重敬語になります。謙譲語には基本的に「お」や「ご」をつけません。例えば「申し上げる」「いたす」「参る」なども同様です。ビジネスメールでは「明日、御社に伺います」「詳細について伺いたいと存じます」のように使用します。

回答 「させていただく」は、相手の許可や恩恵を受けて行う場合に使う表現です。適切な使用例は「ご提案させていただきます」(相手の時間をいただいて提案する場合)や「お送りさせていただきます」(相手の要請に応じて資料を送る場合)です。一方、「確認させていただきます」(単に自分が確認するだけの場合)は不適切で、「確認します」で十分です。自分の意思や判断だけで行う行為には使わず、一つのメール内で何度も使うと冗長になるため、必要な場面に限定して使用しましょう。

「させていただく」の乱用は要注意!本当に相手の許可や恩恵が関係する場面だけに使いましょう。シンプルな表現の方が読みやすいメールになります。

回答 社内メールでは、基本的に「です・ます調」の丁寧語を基本とし、上司や役職者には適切な敬語を使用します。同僚や部下には関係性によってカジュアルな表現も可能です。「お疲れ様です」などの挨拶から始め、部署名や役職名はそのまま使用します。

社外メールでは、より丁寧な敬語表現を使い、「いつもお世話になっております」などの丁寧な挨拶から始めます。自社は「弊社」「当社」、相手先は「貴社」「御社」と表現し、クッション言葉を適切に使用します。結びの言葉も丁寧にし、相手との関係性や状況に応じて敬語のレベルを調整することが大切です。

回答 「よろしくお願いいたします」は基本的な結びの表現で、より丁寧にする場合は「よろしくお願い申し上げます」、継続的な関係性を示す場合は「今後ともよろしくお願いいたします」と言います。

状況別では、依頼の場合「ご多忙のところ恐縮ですが、ご検討のほどよろしくお願いいたします」、目上の方へは「今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」、お詫びの場合は「誠に申し訳ございません。何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます」などがあります。季節の変わり目には「季節の変わり目ですので、くれぐれもご自愛ください」などの一言を添えると配慮が感じられます。

結びの言葉は「定型文」と思われがちですが、ちょっとした工夫で心のこもったメールになります。季節の言葉や相手の状況に合わせた一言を添えてみましょう!