ビジネスの現場では、メールの誤送信は誰にでも起こり得るミスです。宛先の入力ミス、添付ファイルの間違い、内容の誤りなど、様々な形で発生します。しかし、そのような状況に直面したとき、どのように対応するかが重要です。

適切な対応と迅速な再送は、ビジネスにおける信頼関係の維持に不可欠です。この記事では、メール誤送信時の適切な対応方法と、効果的な再送のテクニックについて解説します。

メール誤送信を発見した際の適切な初期対応

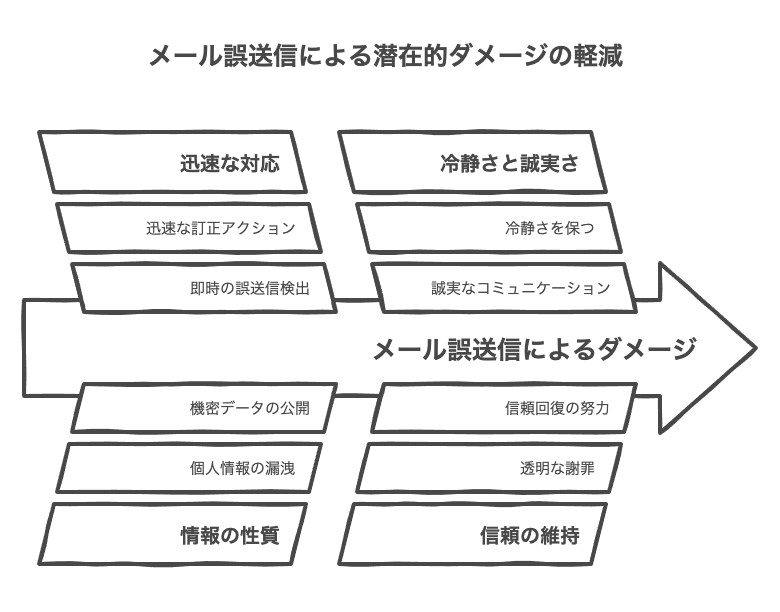

メールの誤送信に気づいた瞬間、多くの人はパニックに陥りがちです。しかし、この状況では冷静さを保ち、適切な初期対応をとることが重要です。メール誤送信時の適切な対応は、迅速さと誠実さが鍵となります。問題を認識したら、すぐに行動を起こし、誠実に対応することで、信頼関係へのダメージを最小限に抑えることができます。

誤送信の種類と緊急度の判断

誤送信にはいくつかの種類があり、それぞれ対応の緊急度が異なります。宛先の誤り、添付ファイルの誤り、内容の誤り、送信タイミングの誤りなどが主な種類です。特に宛先の誤りは、個人情報や機密情報の漏洩につながる可能性があるため、最も緊急性が高いと言えます。添付ファイルの誤りも同様に、機密情報を含む可能性があるため、迅速な対応が求められます。

誤送信の種類を正確に把握し、その影響範囲と緊急度を冷静に判断することが、適切な対応の第一歩です。

初期対応の具体的なステップ

誤送信に気づいたら、まず冷静に状況を確認し、上司や関係者に報告します。特に重大な誤送信の場合は、すぐに上司や関連部署に報告し、組織としての対応を検討することが重要です。可能であれば、誤送信先に連絡し、誤送信があったことを伝え、メールの削除や無視を依頼します。そして、誤送信の内容に応じた訂正メールや謝罪メールを準備します。

これらのステップを迅速に実行することで、誤送信によるダメージを最小限に抑えることができます。特に個人情報や機密情報が含まれる場合は、一刻も早い対応が求められます。

誤送信に気づいたときの「最初の5分」が非常に重要です。パニックになるのではなく、「何が起きたか」「誰に影響があるか」「どう対処すべきか」を冷静に判断しましょう。特に機密情報が含まれる場合は、組織のルールに従って速やかに報告することが大切です。

信頼回復のためのメール誤送信後の適切な対応策

誤送信の初期対応が完了したら、次は信頼回復のための適切な対応策を実施することが重要です。誠実な謝罪と明確な説明は、相手との信頼関係を修復するための基本となります。

効果的な謝罪メールの書き方

謝罪メールは、誤送信後の信頼回復において非常に重要な役割を果たします。効果的な謝罪メールには、明確な件名、誠実な謝罪の言葉、誤送信の内容と原因の説明、対策と再発防止策、今後の対応などの要素が含まれるべきです。

謝罪メールは、誤送信後できるだけ早く送ることが重要です。時間が経つほど、相手の不信感や不安が増大する可能性があります。また、表現にも注意が必要です。「ご迷惑をおかけしたかもしれません」よりも「ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」、「システムの不具合で」よりも「確認不足でした」「私の不注意でした」といった誠実な表現を心がけましょう。

状況別の対応策と注意点

誤送信の種類や状況によって、適切な対応策は異なります。宛先の誤りの場合は、個人情報や機密情報の漏洩リスクが高いため、特に慎重な対応が必要です。誤送信先に連絡し、メールの削除を依頼し、謝罪メールを送り、情報漏洩の可能性がある場合は組織的な対応を検討します。

添付ファイルの誤りの場合も、機密情報漏洩のリスクがあります。正しいファイルを添付した訂正メールを送り、誤って送信したファイルの削除を依頼し、必要に応じて追加の対応を検討します。

内容の誤りの場合は、混乱を避けるための明確な説明が重要です。誤りの箇所と正しい情報を明示した訂正メールを送り、必要に応じて電話でも説明を行い、正確な情報の提供を心がけます。

メール誤送信後の適切な対応は、状況に応じた柔軟さと誠実さが求められます。単なる謝罪だけでなく、問題の解決と再発防止に向けた具体的な行動を示すことが、信頼回復への近道となります。

謝罪メールでは「言い訳」と「謝罪」のバランスが重要です。原因説明は必要ですが、それが言い訳に聞こえないよう注意しましょう。また、「二度と起こさない」と約束するよりも、「再発防止のために〇〇の対策を取ります」と具体的に伝える方が信頼を得やすいものです。

効果的なメール再送のテクニックと明確な伝え方

誤送信後の謝罪と説明が完了したら、必要に応じて正しい内容のメールを再送する必要があります。ここでは、効果的なメール再送のテクニックと、相手に混乱を与えない明確な伝え方について解説します。

再送メールの基本構成と書き方

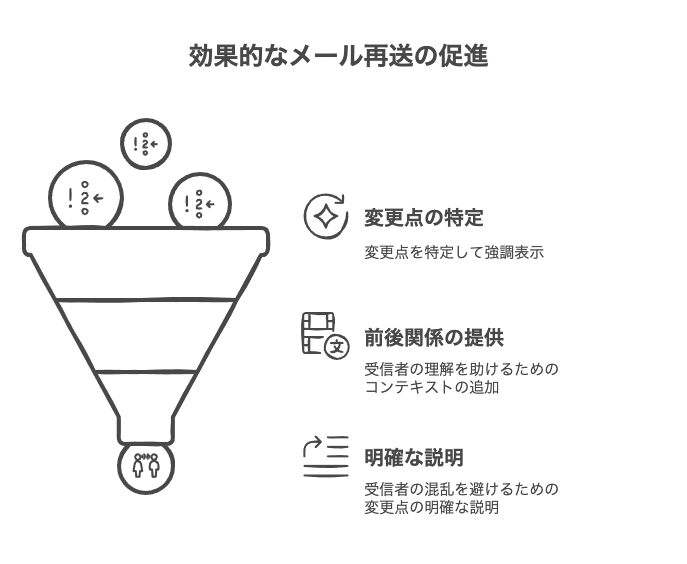

再送メールは、単に正しい内容を送るだけでなく、前回の誤送信との関係を明確にすることが重要です。明確な件名(「【再送】〇〇について」など)、冒頭での説明、変更点の明示、正しい本文内容、締めくくりの言葉という基本構成を意識しましょう。

再送メールでは、前回との違いや修正点を明確に示すことが重要です。可能であれば色分けや太字などで変更点を強調し、受信者が一目で違いを理解できるようにします。また、再度の謝罪と、不明点があれば問い合わせてほしい旨を伝えることも大切です。

受信者の混乱を防ぐ工夫

再送メールを送る際は、受信者の混乱を防ぐための工夫が必要です。変更点を明確に示し、前後関係を明示し、ファイル名を区別し、必要に応じて電話でフォローし、重要な内容の場合は受信確認を依頼するなどの工夫が効果的です。

また、複数回の誤送信や再送が発生した場合は、混乱を避けるために最新版のみを明示し、それ以前のメールはすべて無視するよう依頼したり、電話で状況を説明したり、必要に応じて対面での説明や資料の再提供を検討しましょう。

効果的なメール再送は、単に正しい情報を送るだけでなく、受信者の混乱を最小限に抑える配慮が重要です。変更点の明確な説明と、前後関係の明示により、相手は状況を正確に理解し、適切に対応することができます。

メール誤送信を防ぐための予防策と再発防止の方法

誤送信への対応は重要ですが、そもそも誤送信を防ぐための予防策を講じることが最も効果的です。ここでは、日常的に実践できる予防策と、誤送信後の再発防止策について解説します。

送信前の確認ポイントとチェックリスト

メール送信前に確認すべきポイントとして、宛先の確認、件名の確認、本文の確認、添付ファイルの確認、送信タイミングの確認などがあります。これらのポイントをチェックリスト化し、送信前に確認する習慣をつけることが重要です。特に重要なメールや多数の受信者に送信する場合は、より慎重な確認が必要です。

宛先の確認では、メールアドレスのドメインが正しいか、自動補完機能で誤った宛先が入力されていないか、CCとBCCの使い分けは適切かを確認します。添付ファイルの確認では、ファイル名と内容が一致しているか、最新版のファイルか、必要な処理がされているかを確認します。本文内容の確認では、敬称や名前の間違いはないか、機密情報や個人情報の取り扱いは適切か、誤解を招く表現はないかを確認します。

組織的な再発防止策と習慣づけ

個人の注意だけでなく、組織としての再発防止策も重要です。送信遅延機能の活用、テンプレートの整備、ダブルチェック体制の導入、メールポリシーの明確化、定期的な研修やリマインダーなどの対策を検討しましょう。

送信遅延機能を活用することで、送信直後に気づいたミスを修正する機会が得られます。テンプレート化により、ミスの少ない定型文を活用できます。重要なメールは同僚や上司にチェックしてもらうダブルチェック体制を導入することで、ミスの発見率が高まります。また、組織としてのメールポリシーを明確化し、定期的な研修やリマインダーを実施することで、誤送信防止の意識を高めることができます。

メール誤送信は「急いでいるとき」「疲れているとき」「複数のタスクを同時に行っているとき」に起こりやすいものです。特に重要なメールを送る前には、一呼吸置いて確認する習慣をつけましょう。また、組織として「送信前確認チェックリスト」を作成し、共有することも効果的です。

以上、メール誤送信時の適切な対応と再送の方法について解説しました。誤送信は誰にでも起こり得るミスですが、適切な対応と再発防止策を講じることで、ビジネス上の信頼関係を維持し、むしろ危機管理能力の高さを示す機会にもなります。日頃からの予防策と、万が一の際の適切な対応方法を身につけておきましょう。

よくある質問

回答 まず冷静に誤送信の内容と影響範囲を確認し、必要に応じて上司や関係部署に報告しましょう。その後、速やかに誤送信先に連絡して状況を説明し、謝罪メールを送信することが重要です。

パニックになると判断を誤ります。「誰に」「何を」誤送信したのかを冷静に把握することが、適切な対応の第一歩です。

回答 明確な件名で誤送信の謝罪であることを示し、誠実に謝罪した上で誤りの内容と正しい情報を簡潔に説明します。言い訳は避け、再発防止策にも触れると信頼回復につながります。

回答 直ちに上司や情報セキュリティ部門に報告し、組織のガイドラインに従って対応します。誤送信先には電話で連絡し、メールの削除を依頼するとともに、状況に応じて法的対応も検討する必要があります。

機密情報の誤送信は個人の問題ではなく、組織としての対応が必要です。一人で抱え込まず、速やかに報告して組織的に対処しましょう。

回答 件名に「【再送】」と明記し、冒頭で誤送信があったことと再送理由を簡潔に説明します。変更点を明確に示し、以前のメールは破棄してもらうよう依頼すると混乱を防げます。

回答 送信前に宛先・添付ファイル・内容を必ず確認する習慣をつけ、重要なメールは送信遅延機能を活用しましょう。また、機密情報を含むメールには暗号化やパスワード保護を施すことも有効です。

「急いでいるとき」こそ、送信前に一呼吸置いて確認することが大切です。多くの誤送信は「急いでいた」「確認を怠った」ことが原因で発生しています。