目標達成に向けて行動する際、「自分にはできる」という確信がどれだけあるかで、結果は大きく変わります。コーチングの世界では、この「自分はできる」という確信のことを「エフィカシー」と呼びます。エフィカシーは単なる自信ではなく、目標達成に関する自己能力の評価であり、コーチングにおいて非常に重要な概念です。高いエフィカシーを持つ人は困難に直面しても諦めず、積極的に行動し続けることができます。本記事では、コーチングにおけるエフィカシーの概念と、それを高める方法について解説します。

コーチングにおけるエフィカシーの基本概念

コーチングにおけるエフィカシーとは、「目標達成に対する自己能力の評価」を意味します。簡単に言えば、「自分はこの目標を達成できる」という確信の度合いです。この概念は心理学者のアルバート・バンデューラによって提唱され、現在ではコーチングの中核的な要素となっています。

エフィカシーはコーチングの成功において決定的な役割を果たします。なぜなら、どれだけ素晴らしい目標や計画があっても、それを達成できると信じられなければ、行動に移すことも継続することも難しいからです。

エフィカシーと自己肯定感の違い

エフィカシーは時々「自己肯定感」や「自尊心」と混同されることがありますが、これらは異なる概念です。自己肯定感が「自分自身を価値ある存在として認める感覚」であるのに対し、エフィカシーは「特定の目標や課題に対して、自分はそれを達成できるという確信」を指します。

| 概念 | 定義 | 焦点 | 影響範囲 |

|---|---|---|---|

| エフィカシー | 特定の目標達成に対する自己能力の評価 | 「できる」という確信 | 特定の課題や目標に対する行動 |

| 自己肯定感 | 自分自身を価値ある存在として認める感覚 | 「価値がある」という感覚 | 全般的な自己評価と幸福感 |

| 自尊心 | 自分自身に対する全体的な評価や尊重の度合い | 「自分は良い人間だ」という感覚 | 全般的な自己イメージ |

例えば、プレゼンテーションが苦手な人でも、「自分は価値ある人間だ」と感じる自己肯定感は高いかもしれません。しかし、「次のプレゼンテーションを成功させることができる」というエフィカシーは低い可能性があります。

高いエフィカシーがもたらす効果

高いエフィカシーを持つことで、様々なポジティブな効果が生まれます。

- 困難な課題に対しても積極的に取り組む姿勢が生まれる

- 失敗や挫折に直面しても諦めずに継続できる

- ストレスや不安に対する耐性が高まる

- 目標設定が高くなり、成長の機会が増える

- 問題解決に対して創造的なアプローチができる

実際のビジネスシーンでは、高いエフィカシーを持つ営業担当者は、難しい顧客との商談でも自信を持って臨み、断られても次の機会に向けて前向きに行動できます。また、プロジェクトリーダーがエフィカシーが高ければ、予期せぬ問題が発生しても「何とかなる」と信じ、チームを前向きに導くことができるでしょう。

エフィカシーの高い人を見分けるコツがあります。それは「言葉遣い」です。「できるかもしれない」ではなく「できる」、「やってみます」ではなく「やります」と断言できる人は、エフィカシーが高い傾向にあります。言葉は思考を作り、思考は行動を生み出すのです。

エフィカシーを高めるコーチングアプローチ

コーチングの重要な役割の一つは、クライアントのエフィカシーを高めることです。エフィカシーが高まれば、クライアントは自ら積極的に行動し、困難を乗り越え、目標に向かって前進することができます。ここでは、コーチがクライアントのエフィカシーを高めるための具体的なアプローチを紹介します。

成功体験の積み重ねを促す方法

エフィカシーを高める最も効果的な方法は、成功体験を積み重ねることです。小さな成功でも、それを積み重ねることで「自分はできる」という確信が強まります。コーチは以下のような方法でクライアントの成功体験を促すことができます。

適切な難易度の目標設定:

現在の能力よりも少し高いレベルの目標を設定することで、達成感と成長を同時に得られます。あまりに簡単な目標では成長がなく、あまりに難しい目標では挫折してしまいます。

目標の細分化:

大きな目標を小さなステップに分解し、一つずつ達成していくことで、成功体験を積み重ねることができます。例えば「売上を50%増加させる」という目標は、「新規顧客を10社獲得する」「既存顧客の購入頻度を20%上げる」などの小さな目標に分解できます。

進捗の可視化:

目標に向けた進捗を可視化することで、クライアントは自分の成長を実感し、エフィカシーを高めることができます。グラフやチャートを使って進捗を視覚化するのも効果的です。

コーチングにおいてエフィカシーを高めるには、クライアントが自らの成功体験を認識し、それを次の行動につなげるサイクルを作ることが重要です。

効果的なフィードバックとアファメーション

コーチからの適切なフィードバックやアファメーション(肯定的な言葉かけ)も、クライアントのエフィカシーを高める重要な要素です。

効果的なフィードバックの特徴:

- 具体的:「よくできました」ではなく「このプレゼンでデータを視覚的に示した点が特に効果的でした」

- タイムリー:行動の直後に行うことで、行動とフィードバックの関連性が明確になる

- 行動に焦点:人格ではなく、特定の行動や成果に焦点を当てる

- 建設的:単なる称賛だけでなく、さらなる成長につながる視点を提供する

アファメーションの活用:

アファメーションとは、肯定的な言葉を繰り返し自分に言い聞かせることで、潜在意識に働きかける技法です。コーチングでは、クライアント自身が自分に対して行うアファメーションを設計することもあります。

例えば、「私は困難な状況でも冷静に判断できる」「私は目標を達成するために必要な能力を持っている」といった肯定的な言葉を、毎日繰り返し唱えることで、潜在意識レベルでエフィカシーを高めることができます。

アファメーションを行う際のポイントは「現在形」で表現することです。「私はできるようになる」ではなく「私はできる」と言うことで、脳は既にそれが実現しているかのように認識し始めます。これは一流アスリートも活用している心理テクニックです。

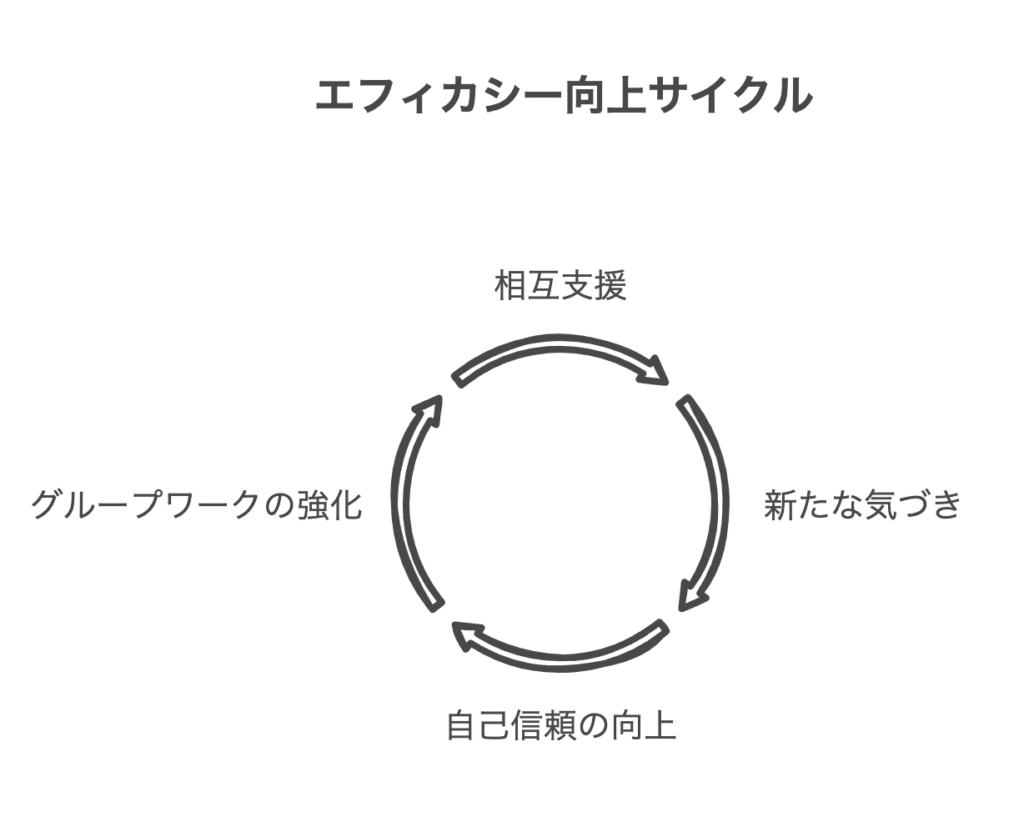

エフィカシーを高める実践的なグループワーク

エフィカシーを高めるコーチングは、個人セッションだけでなく、グループワークでも効果的に行うことができます。グループの力を活用することで、個人では得られない気づきや成長が促進されます。ここでは、エフィカシーを高めるための実践的なグループワークの方法を紹介します。

相互フィードバックの活用法

グループコーチングでは、メンバー同士の相互フィードバックがエフィカシーを高める強力なツールとなります。他者からの肯定的なフィードバックは、自分では気づいていない強みや能力を認識する機会となります。

相互フィードバックの実施手順:

各メンバーが自分の目標や課題について短く発表する(3〜5分)

他のメンバーは、発表者の強みや可能性について具体的なフィードバックを提供する

発表者はフィードバックを受けて、新たな気づきや決意を共有する

全員のセッションが終わったら、グループ全体で学びや気づきをシェアする

このプロセスを通じて、自分では気づかなかった能力や可能性に気づき、「自分にはできる」という確信が強まります。また、他者の成功体験や挑戦を聞くことで、「あの人ができるなら自分もできるかもしれない」という代理体験も得られます。

集合的エフィカシーの構築

グループコーチングでは、個人のエフィカシーだけでなく、「集合的エフィカシー」(チームとしての「私たちにはできる」という確信)も重要です。集合的エフィカシーが高いチームは、困難な課題にも協力して取り組み、高いパフォーマンスを発揮します。

集合的エフィカシーを高めるワーク:

共通のビジョン作り:

チーム全員で「理想の未来」を描き、共有することで、共通の目標に向かう一体感が生まれます。

チームの強み発見:

各メンバーがチームの強みを挙げ、それらを統合して「私たちのチームの強み」としてまとめます。

成功の振り返り:

過去のチームとしての成功体験を振り返り、何がうまくいったのか、どのような強みが発揮されたのかを分析します。

障害の特定と対策:

目標達成の障害となりうる要素を特定し、それらを乗り越えるための具体的な戦略を全員で考えます。

集合的エフィカシーを高める秘訣は「小さな勝利」の共有です。チームで小さな成功を収めるたびに、それを祝い、認識することで「私たちならできる」という確信が強まります。週次ミーティングで「今週の勝利」を共有する時間を設けるだけでも、チームのエフィカシーは大きく変わります。

エフィカシーを日常に取り入れるコーチング実践法

エフィカシーを高めるコーチングは、特別なセッションの中だけでなく、日常生活やビジネスシーンの中に取り入れることで、より持続的な効果を生み出します。ここでは、エフィカシーを日常に取り入れるための実践的な方法を紹介します。

日常的なエフィカシー強化習慣

エフィカシーは日々の小さな習慣によって徐々に高まっていきます。以下のような習慣を取り入れることで、エフィカシーを継続的に強化することができます。

成功日記:

毎日の終わりに、その日の小さな成功や前進を書き留めます。「今日できたこと」「今日乗り越えたこと」など、どんなに小さなことでも記録することで、成功体験の積み重ねを可視化できます。

ビジュアライゼーション:

朝や寝る前の5分間、目標を達成した自分の姿を鮮明にイメージします。脳は想像と現実を区別しにくいため、成功をイメージすることで、実際に成功したときと似た神経回路が活性化します。

エフィカシーの高い人との交流:

エフィカシーは周囲の人から影響を受けます。エフィカシーの高い人と定期的に交流することで、その思考パターンや行動様式を学び、自分のものにすることができます。

「できない」言葉の言い換え:

「私にはできない」という言葉を「まだできていない」や「これから学ぶ」に言い換える習慣をつけます。言葉は思考に影響し、思考は行動に影響します。

コーチとしてクライアントのエフィカシーを高める日常的アプローチ

コーチとして、クライアントのエフィカシーを日常的に高めるためのアプローチも重要です。

質問の工夫:

「なぜできないのか」ではなく「どうすればできるようになるか」という質問を投げかけることで、クライアントの思考を問題志向から解決志向へと転換します。

成長マインドセットの促進:

「才能は生まれつきのもの」という固定マインドセットではなく、「能力は努力で伸ばせる」という成長マインドセットを促進します。失敗を「能力不足の証明」ではなく「学びの機会」と捉えるよう促します。

ロールモデルの提示:

クライアントと似た背景や状況から成功した人の事例を共有することで、「自分もできるかもしれない」という感覚を強化します。

小さな挑戦の設計:

クライアントが日常的に小さな挑戦を行い、成功体験を積み重ねられるよう、適切な課題を設計します。例えば、苦手な人との会話を1分延ばす、新しい提案を1分延ばす、新しい提案を1つ増やすなど、達成可能な小さな目標から始めることが重要です。これらの小さな成功体験が積み重なることで、エフィカシーは徐々に高まっていきます。

エフィカシーを高める日常習慣で特に効果的なのは「成功日記」です。毎日の小さな成功を書き留めることで、脳は「私は成功している」というパターンを認識し始めます。3週間続けるだけでも、自己認識が大きく変わることがあります。

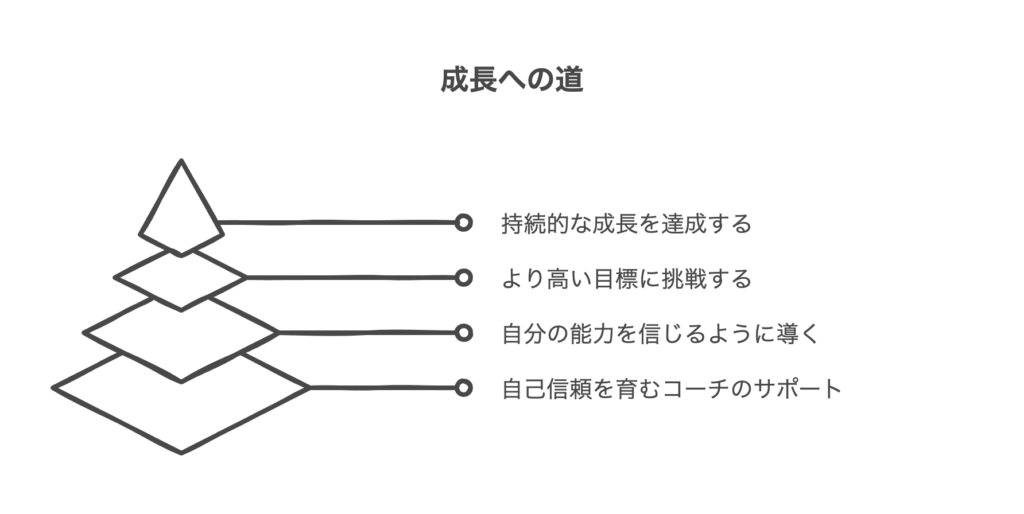

エフィカシーを活用した目標達成のコーチング実践

エフィカシーの概念を理解し、それを高める方法を知ったら、次はそれを具体的な目標達成に活かすコーチング実践について考えてみましょう。エフィカシーを活用することで、クライアントの目標達成率は大幅に向上します。

目標設定とエフィカシーの関係

目標設定とエフィカシーは密接に関連しています。適切な目標設定はエフィカシーを高め、高いエフィカシーはより挑戦的な目標設定を可能にするという好循環を生み出します。

効果的な目標設定のポイントは以下の通りです:

SMART目標の設定:

具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性がある(Relevant)、期限がある(Time-bound)目標を設定します。特に「達成可能」な目標設定は、エフィカシーを高める上で重要です。

段階的な目標設定:

最終目標を小さなステップに分解し、段階的に達成していくことで、成功体験を積み重ねることができます。例えば「売上50%増加」という大きな目標は、「新規顧客を10社獲得する」「既存顧客の購入頻度を20%上げる」などの小さな目標に分解できます。

プロセス目標と結果目標のバランス:

結果だけでなく、プロセスにも焦点を当てた目標設定が重要です。例えば「毎日30分の練習を3ヶ月間続ける」というプロセス目標は、「コンテストで入賞する」という結果目標よりもコントロールしやすく、エフィカシーを高めやすいです。

障害を乗り越えるためのエフィカシー強化法

目標達成の過程では、様々な障害や挫折に直面することがあります。そのような状況でエフィカシーを維持・強化するための方法を紹介します。

障害の予測と対策:

目標達成の過程で起こりうる障害を事前に予測し、対策を立てておくことで、実際に障害に直面した際の心理的ショックを軽減できます。「もし〜したら、〜する」という形で具体的な対策を考えておきましょう。

レジリエンス(回復力)の強化:

挫折からの回復力を高めることも、エフィカシーを維持する上で重要です。過去の困難を乗り越えた経験を振り返り、そこから得た教訓や強みを確認することで、レジリエンスを強化できます。

サポートネットワークの活用:

一人で全ての障害に立ち向かう必要はありません。信頼できる仲間や専門家のサポートを求めることも、エフィカシーを維持する上で効果的です。特に、同じような目標に向かって努力している仲間との交流は、モチベーションの維持に役立ちます。

エフィカシーを活用した目標達成のコーチングでは、クライアントが自分の能力を信じ、障害を乗り越える力を持っていることを認識させることが重要です。コーチの役割は、クライアント自身がその力に気づき、最大限に発揮できるよう支援することにあります。

以上、コーチングにおけるエフィカシーの概念と、それを高め活用するための方法について解説しました。エフィカシーは単なる自信以上のもので、目標達成に向けた行動の原動力となります。コーチとして、クライアントのエフィカシーを高めることで、より効果的な支援が可能になるでしょう。また、自分自身のエフィカシーを高めることで、コーチとしての能力も向上します。日常の小さな実践から始め、エフィカシーを高める習慣を取り入れてみてください。

よくある質問

回答 エフィカシーと自信は似ているようで異なる概念です。自信は一般的に「自分の能力や価値に対する全般的な信頼感」を指します。一方、エフィカシーはより具体的で、「特定の課題や目標を達成できるという確信」を意味します。

例えば、「私は優秀な人間だ」というのは自信ですが、「私はこのプレゼンテーションを成功させることができる」というのはエフィカシーです。エフィカシーは特定の状況や課題に対する自己評価であり、同じ人でも分野によって高かったり低かったりします。

コーチングにおいては、漠然とした自信を高めるよりも、具体的な課題に対するエフィカシーを高める方が効果的です。エフィカシーは行動と直結しており、「できる」と思えば実際に行動に移しやすくなります。また、エフィカシーは成功体験を通じて高められるため、具体的な成長プロセスを設計しやすいという利点もあります。

エフィカシーと自信の違いを理解するには、「領域特異性」がキーワードです。自信が「私は全般的に優秀だ」という包括的な感覚なのに対し、エフィカシーは「私はこの特定の課題を達成できる」という具体的な確信です。だからこそ、エフィカシーは具体的な行動変容につながりやすいのです。

回答 エフィカシーが低いクライアントに対しては、以下のようなアプローチが効果的です:

小さな成功体験を設計する:達成可能な小さな目標から始め、成功体験を積み重ねることで、徐々にエフィカシーを高めていきます。例えば、「1日10件の営業電話」ではなく「まずは3件から始める」といった具合に、ハードルを下げた目標設定から始めます。

モデリングを活用する:クライアントと似た背景や状況から成功した人の事例を共有し、「自分もできるかもしれない」という感覚を育みます。特に、「最初は苦労したが努力で克服した」というストーリーは効果的です。

言語的説得を工夫する:「あなたならできる」という単純な励ましではなく、クライアントの過去の成功体験や具体的な強みに基づいた説得を行います。「前回のプロジェクトでも同様の困難を乗り越えましたね」といった具体的な事例を引用すると効果的です。

生理的・感情的状態に注目する:不安やストレスがエフィカシーを下げている場合は、リラクゼーション技法やマインドフルネスなどを取り入れ、心身の状態を整えることも重要です。

成長マインドセットを促進する:「能力は固定されたものではなく、努力で伸ばせる」という考え方を促進します。失敗を「能力不足の証明」ではなく「学びの機会」と捉えるよう促します。

エフィカシーの向上は一朝一夕には実現しません。継続的なサポートと段階的なアプローチが重要です。

回答 エフィカシーの測定には、主に以下のような方法があります:

自己評価スケール:特定の課題や目標に対して、「全くできないと思う」から「確実にできると思う」までの10段階などで評価してもらいます。例えば「あなたは次のプレゼンテーションを成功させることができると、どの程度確信していますか?」といった質問に対して、1〜10のスケールで回答してもらいます。

行動観察:実際の行動からエフィカシーを推測することも可能です。困難な課題に対して積極的に取り組むか、すぐに諦めるか、失敗後にどれだけ早く立ち直るかなどを観察します。

言語分析:クライアントの発言から、エフィカシーのレベルを推測することもできます。「できるかもしれない」「やってみます」といった曖昧な表現よりも、「できる」「やります」といった断言的な表現の方が、エフィカシーが高い傾向があります。

標準化された質問票:特定の領域(例:仕事、健康管理、対人関係など)に特化したエフィカシー測定のための標準化された質問票も存在します。

前後比較:コーチングの前後でエフィカシーの変化を測定することで、介入の効果を評価することができます。

測定の際は、一般的なエフィカシーではなく、特定の課題や目標に対するエフィカシーを測定することが重要です。また、自己報告だけでなく、実際の行動や成果との関連も確認することで、より正確な評価が可能になります。

エフィカシーを測定する際の隠れた指標として「障害への反応」があります。同じ障害に直面しても、エフィカシーの高い人は「これは一時的な問題だ」と捉え、解決策を探します。一方、エフィカシーの低い人は「やっぱり無理だった」と諦めがちです。クライアントが障害をどう捉えるかを観察することで、エフィカシーのレベルを把握できます。

回答 組織全体のエフィカシー(集合的エフィカシー)を高めるためには、以下のようなコーチングアプローチが効果的です:

リーダーシップコーチング:まずリーダーのエフィカシーを高めることが重要です。リーダーが「私たちはできる」という確信を持ち、それを言動で示すことで、組織全体に波及効果があります。リーダー向けのコーチングでは、ビジョン構築や効果的なコミュニケーション方法に焦点を当てます。

チームコーチング:部署やプロジェクトチーム単位でのコーチングを実施し、チームとしての成功体験を積み重ねます。共通の目標設定、役割の明確化、相互フィードバックの促進などを通じて、チームの集合的エフィカシーを高めます。

成功事例の共有と可視化:組織内の成功事例を積極的に共有し、「私たちの組織ではこのようなことができる」という認識を広めます。社内報やミーティングでの成功事例の共有、成功したプロジェクトの振り返りセッションなどが効果的です。

組織文化の醸成:「失敗は学びの機会」という成長マインドセットを組織文化として定着させます。失敗を責めるのではなく、そこからの学びを重視する文化を作ることで、挑戦を促し、エフィカシーを高めます。

スキル開発の機会提供:必要なスキルや知識を習得する機会を提供することで、「できる」という確信の基盤を強化します。研修だけでなく、OJTやメンタリングなど、実践的な学びの機会も重要です。

組織全体のエフィカシーを高めるには、トップダウンとボトムアップの両方のアプローチが必要です。経営層の明確なビジョンと支援、そして現場レベルでの小さな成功体験の積み重ねが、組織全体のエフィカシーを高める鍵となります。

回答 エフィカシーが高すぎる場合、以下のようなリスクが生じる可能性があります:

過度な楽観視:リスクを過小評価し、十分な準備や対策を怠る可能性があります。

無理な目標設定:達成不可能な高すぎる目標を設定し、結果的に失敗を招くことがあります。

他者の意見の軽視:自分の能力を過信するあまり、他者からの助言や警告を無視してしまうことがあります。

燃え尽き症候群:自分の限界を超えた負荷をかけ続け、精神的・身体的な疲弊を招くリスクがあります。

失敗時の大きな落胆:高すぎるエフィカシーが裏切られた時、自己評価が急激に下がり、深刻な自信喪失につながることがあります。

コーチとしての対応策としては:

現実的なリスク評価を促す:「成功するために考慮すべきリスクや障害は何か」といった質問を通じて、現実的なリスク評価を促します。

バランスの取れた視点を提供:強みだけでなく、改善点や限界についても認識を促し、より現実的な自己評価を支援します。

謙虚さと学習姿勢の重要性を強調:どんなに優れた人でも学ぶべきことがあり、他者からのフィードバックは貴重であることを伝えます。

適切な目標設定をサポート:挑戦的でありながらも現実的な目標設定を支援し、段階的な成長を促します。

セルフケアの重要性を伝える:持続可能なパフォーマンスのためには、適切な休息や自己ケアが不可欠であることを伝えます。

エフィカシーが高すぎる場合でも、それを否定するのではなく、より建設的で現実的な方向に導くことが重要です。自信と謙虚さのバランスを取ることで、より持続的な成長と成功が可能になります。

エフィカシーが高すぎる場合の対応で最も効果的なのは「What if?」の質問です。「もし予想通りにいかなかったら?」「もし想定外の障害が現れたら?」といった質問を投げかけることで、クライアントは自然と現実的なリスク評価を始めます。否定せずに質問で導くのがコーチングの真髄です。