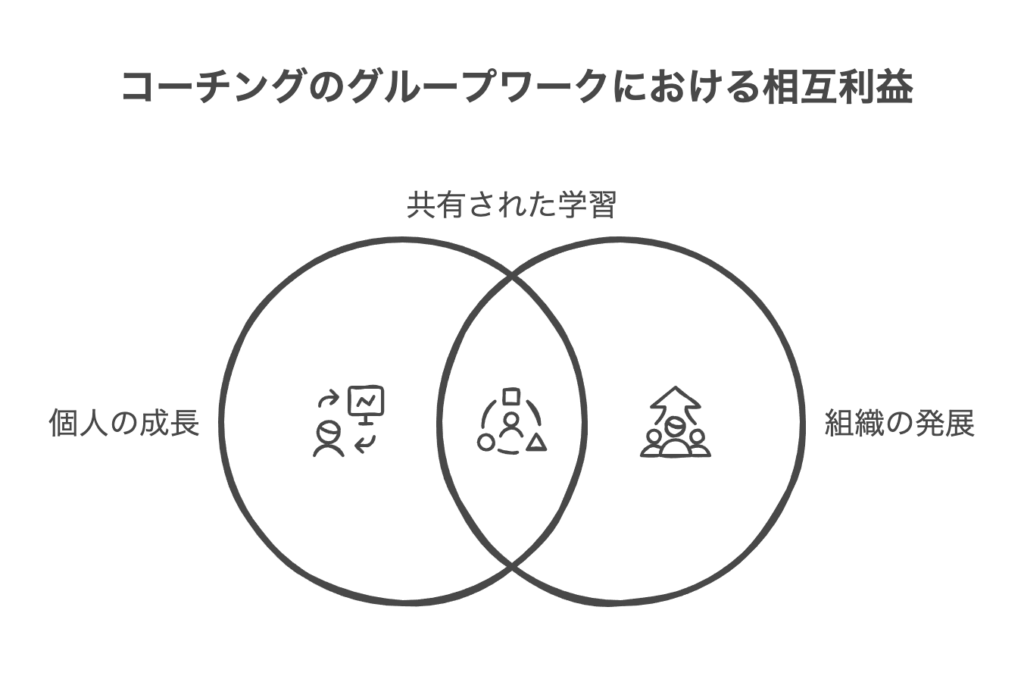

組織の成長と発展には、メンバー一人ひとりの能力向上だけでなく、チーム全体の力を引き出すことが不可欠です。近年、注目を集めているのが「コーチングのグループワーク」という手法です。個人へのコーチングとは異なり、複数のメンバーが同時に参加することで、多様な視点や気づきが生まれ、組織全体の成長につながります。この手法は、チームの一体感を醸成し、集合知を活用することで、個人だけでは得られない効果を生み出します。

コーチングのグループワークとは何か

コーチングのグループワークとは、コーチ1人に対して複数のクライアントが一緒にコーチングを受ける形式です。通常5〜8人程度のメンバーで構成され、共通のテーマや課題について対話やワークを通じて解決策を見出していきます。

コーチングのグループワークの本質は、メンバー同士の相互作用を通じて、個人では気づけなかった新たな視点や解決策を引き出すことにあります。これにより、個人コーチングとは異なる集合知の効果が生まれ、組織全体の成長につながります。

個人コーチングとグループコーチングの違い

個人コーチングとグループコーチングには、いくつかの明確な違いがあります。以下の表は、その主な違いをまとめたものです。

| 項目 | 個人コーチング | グループコーチング |

|---|---|---|

| 参加人数 | コーチ1人・クライアント1人 | コーチ1人と複数のクライアント(5〜8人程度) |

| テーマ設定 | 個人の目標や課題に特化 | グループで共通のテーマを扱う |

| 主なメリット | 個別の深い課題に対応可能 プライバシーが守られる |

多様な視点が得られる 集合知の活用 コスト効率が良い |

| 主なデメリット | コストが高い 他者の視点が得られない |

個別の深い課題に対応しづらい 発言時間が限られる |

| 適している場面 | 個人の深い課題解決 キャリア開発 |

チームビルディング 組織課題の解決 共通スキルの向上 |

個人コーチングが一人ひとりの深い課題に焦点を当てるのに対し、グループコーチングは多様な視点を活かした集合知の形成に強みがあります。どちらが優れているというわけではなく、目的や状況に応じて使い分けることが重要です。

グループワークの効果と期待できる成果

コーチングのグループワークには、以下のような効果が期待できます。

- 多様な視点や意見から新たな気づきを得られる

- 他者の経験や考え方から学ぶことができる

- チーム全体の連帯感や一体感が高まる

- コミュニケーション能力や対人関係スキルが向上する

- 個人コーチングと比較してコスト効率が良い

- 集合知を活用した問題解決が可能になる

特に注目すべきは、グループワークならではの「相互作用」による効果です。ある参加者の発言が別の参加者の気づきを促し、それがさらに新たな視点を生み出すという好循環が生まれます。これは個人コーチングでは得られない大きなメリットといえるでしょう。

グループコーチングの魅力は「3人寄れば文殊の知恵」という言葉通り、多様な視点が集まることで個人では思いつかなかったアイデアが生まれること。特に1人の発表に対して3人以上の観点が加わると、問題解決の質が格段に向上します。

効果的なコーチングのグループワークの進め方

コーチングのグループワークを効果的に進めるためには、適切な準備と進行が不可欠です。ここでは、具体的な進め方とポイントについて解説します。

基本的な流れとタイムテーブル

グループコーチングの基本的な流れは、以下のようなステップで進められることが多いです。1回のセッションは60分程度を目安とし、週1回のペースで継続的に実施することが推奨されています。

- 瞑想・センタリング(1分):心を落ち着かせ、今ここに集中する時間

- チェックイン(1分/人):今の気持ちや状態を簡潔に共有

- 発表(5分/人):各自のテーマや課題について発表

- フィードバック(5分/人):他のメンバーからのフィードバックや質問

- 発表者感想(2分/人):フィードバックを受けての感想や気づき

- チェックアウト(1分/人):セッションを終えての感想や学び

この流れは一例であり、グループの特性や目的に応じてアレンジすることが可能です。重要なのは、全員が発言する機会を持ち、互いの意見や気づきを共有できる場を作ることです。

ファシリテーターの役割と心構え

グループコーチングにおいて、ファシリテーター(コーチ)の役割は非常に重要です。ファシリテーターは単に時間管理をするだけでなく、参加者が安心して発言できる場を作り、対話を促進する役割を担います。

ファシリテーターの主な役割と心構えは以下の通りです:

タイムキーピング:セッション全体の時間管理を行い、各ステップが適切な時間内に収まるようにする

心理的安全性の確保:参加者が安心して発言できる環境を作り、互いを尊重する文化を醸成する

質問による対話の促進:適切な質問を投げかけ、参加者の思考を深め、新たな気づきを促す

中立的な立場の維持:特定の意見に偏らず、多様な視点が尊重されるよう配慮する

プロセスの見守り:答えを提供するのではなく、参加者自身が答えを見つけるプロセスをサポートする

グループコーチングでファシリテーターが陥りがちな罠は「教えたくなる」こと。質問を通じて参加者自身の気づきを促すのがコーチングの本質です。ついつい自分の意見やアドバイスを言いたくなりますが、それを抑え、「次に何を質問すれば相手の気づきが深まるか」を常に考えることが大切です。

組織課題を解決するコーチングのグループワーク実践法

コーチングのグループワークは、様々な組織課題の解決に活用できます。ここでは、具体的な実践法と適用シーンについて解説します。

適用可能な組織課題とアプローチ方法

コーチングのグループワークは、以下のような組織課題に特に効果を発揮します。

チームビルディング:メンバー間の相互理解と信頼関係の構築

アプローチ:各自の強みや価値観を共有し、チームとしてのミッションや目標を明確化する

組織の一体感醸成:部門間の壁を越えた協力体制の構築

アプローチ:異なる部門のメンバーでグループを構成し、共通の課題に取り組む

リーダーシップ開発:次世代リーダーの育成

アプローチ:リーダーシップに関するテーマでの対話を通じて、自己認識と行動変容を促す

イノベーションの促進:新しいアイデアや解決策の創出

アプローチ:多様な視点からの問いかけを通じて、固定観念を打破し創造性を高める

組織文化の変革:望ましい行動や価値観の浸透

アプローチ:理想の組織文化について対話し、具体的な行動変容につなげる

コーチングのグループワークは、単なる問題解決の場ではなく、組織の深層にある価値観やメンタルモデルの変容を促す場として機能します。表面的な解決策ではなく、根本的な変化を生み出すことができるのが大きな特徴です。

成功事例と効果測定の方法

コーチングのグループワークの成功事例として、以下のような例が挙げられます。

事例1:製造業における部門間連携の強化

ある精密機器メーカーでは、開発部門の離職率の高さが課題となっていました。原因を調査したところ、部長やマネージャーのマネジメントスタイルに問題があることが判明。部長と3名のマネージャーを対象にグループコーチングを実施しました。

通常のコーチングとは異なり、メンタルモデル(深層心理にある固定観念)や反応的な行動にも目を向けるコーチングを行いました。その結果、マネージャー同士が互いの考え方や価値観を理解し、チームとしての一体感が生まれました。また、部下への接し方も変化し、離職率の低下につながりました。

事例2:IT企業におけるリーダーシップ開発

急成長中のIT企業では、中堅社員のリーダーシップ開発が課題となっていました。そこで、部署横断的に選抜された10名の中堅社員を2グループに分け、週1回のグループコーチングを3ヶ月間実施しました。

セッションでは「自分が考えるリーダーシップとは何か」「チームを動かすために必要なことは何か」といったテーマで対話を重ねました。その結果、参加者は自己理解が深まり、自分なりのリーダーシップスタイルを確立。日常業務での行動にも変化が見られ、チームのパフォーマンスが向上しました。

効果測定の方法

コーチングのグループワークの効果を測定するには、以下のような方法があります:

- 定量的指標:エンゲージメントスコア、離職率、生産性指標などの変化

- 定性的評価:参加者の自己評価、上司・同僚からのフィードバック

- 行動変容の観察:ミーティングでの発言量や質の変化、問題解決アプローチの変化

- 長期的成果:キャリア発達、組織貢献度の変化

効果測定においては、短期的な変化だけでなく、中長期的な視点で評価することが重要です。特に、行動変容や組織文化の変化は、時間をかけて徐々に現れることが多いため、継続的な観察と評価が必要です。

自社でコーチングのグループワークを導入するためのステップ

コーチングのグループワークを自社に導入するには、適切な準備と段階的なアプローチが必要です。ここでは、導入のためのステップと成功のポイントについて解説します。

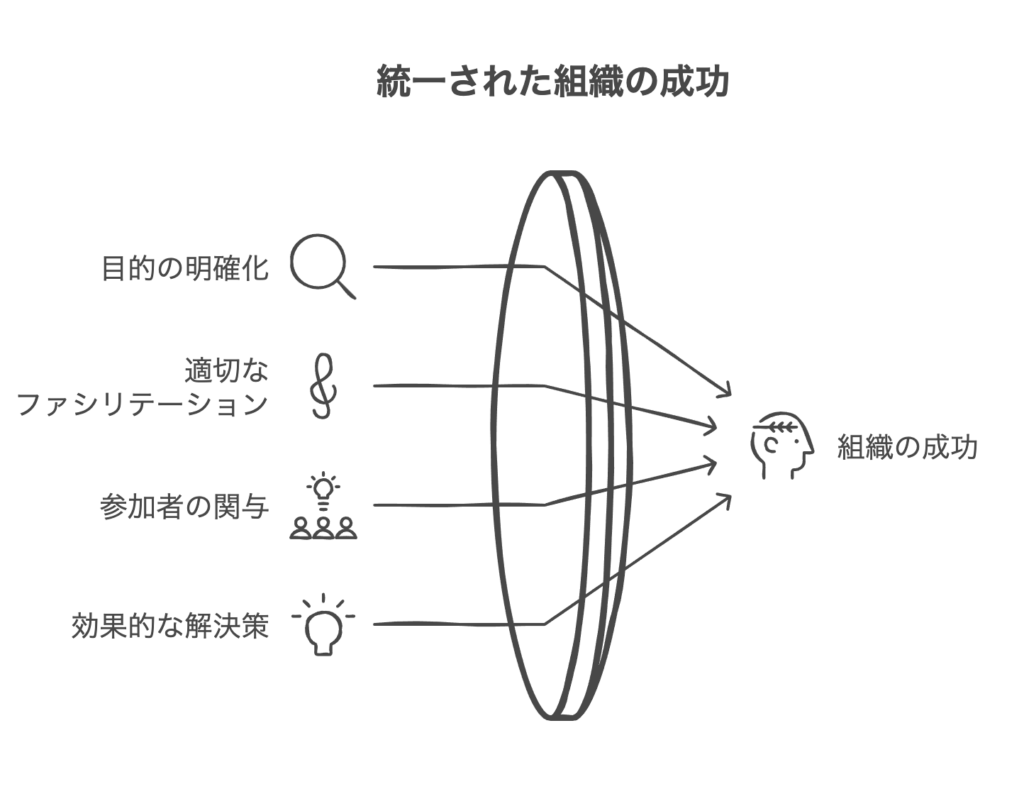

導入前の準備と環境整備

コーチングのグループワークを効果的に導入するためには、以下の準備が重要です。

目的の明確化:何のためにグループコーチングを導入するのか、どのような成果を期待するのかを明確にする

対象者の選定:誰を対象にするのか、どのようなグループ構成にするかを検討する(部署横断的か、同一チーム内か、階層別かなど)

ファシリテーターの育成または選定:社内でファシリテーターを育成するか、外部コーチを招聘するかを決定する

場所と時間の確保:定期的に実施できる場所と時間を確保する(オンラインの場合は適切なツールの選定も重要)

心理的安全性の醸成:参加者が安心して発言できる文化や環境を整える

特に重要なのは、経営層や管理職の理解と支援を得ることです。トップダウンの支援があることで、参加者も安心して時間を確保し、積極的に参加することができます。

段階的な導入と継続のポイント

コーチングのグループワークを組織に定着させるためには、段階的なアプローチが効果的です。

ステップ1:パイロットプログラムの実施

まずは小規模なパイロットプログラムから始めましょう。例えば、意欲的なメンバーや特定の部署を対象に、3ヶ月程度の期間限定でグループコーチングを実施します。この段階では、参加者からのフィードバックを丁寧に集め、プログラムの改善点を見つけることが重要です。

ステップ2:成功事例の共有と拡大

パイロットプログラムの成果を組織内で共有し、参加者の声や具体的な変化を伝えます。成功事例を見ることで、他のメンバーも参加意欲が高まります。この段階で、対象者を徐々に拡大していきます。

ステップ3:組織文化への定着

グループコーチングの要素を日常の会議やミーティングに取り入れることで、コーチング的な対話が組織文化として定着していきます。例えば、定例会議の最後に「今日の学びは何か」というチェックアウトの時間を設けるなど、小さな工夫から始めることができます。

コーチングのグループワークを定着させる秘訣は「小さく始めて大きく育てる」こと。最初から完璧を求めず、試行錯誤しながら組織に合ったスタイルを見つけていくプロセスを楽しむことが大切です。特に最初の3ヶ月は「実験期間」と割り切って、柔軟に調整していきましょう。

継続のためのポイント

コーチングのグループワークを継続的に実施するためには、以下のポイントに注意しましょう。

定期的な実施: 週1回や月2回など、定期的なリズムを作ることが重要です。不定期では参加者のコミットメントが得られにくくなります。

成果の可視化: 参加者の変化や成長、組織への貢献を可視化し、共有することで、継続の意義を実感できます。

ファシリテーターの育成: 社内でファシリテーターを育成することで、外部への依存度を下げ、自走できる体制を作ります。

経営層の継続的支援: 経営層が継続的に関心を示し、支援することで、組織全体の優先事項として認識されます。

プログラムの進化: 参加者のニーズや組織の変化に合わせて、プログラムの内容や進め方を柔軟に進化させていきます。

このような段階的なアプローチと継続のための工夫により、コーチングのグループワークは組織文化として根付き、持続的な効果を生み出すことができます。

コーチングのグループワークで陥りやすい落とし穴と対策

コーチングのグループワークを実施する際には、いくつかの落とし穴が存在します。これらを事前に認識し、適切な対策を講じることで、より効果的なグループワークを実現できます。

よくある課題と解決策

コーチングのグループワークでよく直面する課題と、その解決策について解説します。

課題1:発言の偏り

グループワークでは、積極的に発言する人と発言が少ない人の差が生じやすいという課題があります。特に地位や経験の差がある場合、この傾向は顕著になります。

解決策:

ラウンドロビン方式(順番に発言する方式)を取り入れる

発言前に考える時間を設け、全員がメモを取る時間を作る

少人数のブレイクアウトセッションを設け、その後全体で共有する

ファシリテーターが意識的に発言の少ないメンバーに質問を投げかける

課題2:表面的な対話に終始する

グループの場では、本音を話すことへの抵抗感から、表面的な対話に終始してしまうことがあります。

解決策:

グループの心理的安全性を高めるためのルール設定(例:ここで話したことは外に持ち出さない)

ファシリテーターが自ら脆弱性を見せ、深い対話のモデルを示す

「なぜ?」ではなく「どのように?」「どんな時に?」といった開かれた質問を活用する

少人数から始め、徐々に信頼関係を構築していく

- 「正解」を求めず、多様な視点を尊重する文化を作る

- 批判や評価をせず、好奇心を持って聴く姿勢を奨励する

- 成功体験だけでなく、失敗や困難についても共有できる場を作る

- 感情や直感についても話せる雰囲気を作る

課題3:時間管理の難しさ

複数人が参加するグループワークでは、時間管理が難しくなりがちです。特に深い対話が生まれると、予定の時間を超過してしまうことがあります。

解決策:

明確なタイムテーブルを設定し、視覚的に表示する

タイムキーパーの役割を設け、残り時間を適宜アナウンスする

発言時間を計測するタイマーを活用する

深い対話が生まれた場合は、次回のテーマとして継続することを提案する

オンラインでのグループワークの注意点

コロナ禍以降、オンラインでのグループワークが増えています。対面とは異なる環境での実施には、以下のような注意点があります。

オンライン特有の課題と対策

非言語コミュニケーションの制限

対策:カメラをオンにすることを推奨し、表情や反応を共有できるようにする

対策:リアクション機能やチャット機能を積極的に活用する

集中力の維持の難しさ

対策:セッションを短く区切り(最大90分)、適度な休憩を挟む

対策:インタラクティブな要素を増やし、参加者の能動的な関与を促す

技術的な問題

対策:セッション前に接続テストを行い、基本的な操作方法を共有する

対策:代替手段(電話参加など)を用意しておく

心理的安全性の構築の難しさ

対策:アイスブレイクの時間を多めに取り、リラックスした雰囲気を作る

対策:少人数のブレイクアウトルームを活用し、より親密な対話の機会を作る

オンラインでのグループコーチングでは「沈黙」の扱いが難しいものです。対面なら居心地の良い沈黙も、オンラインだと「フリーズした?」と不安になりがち。そこで私は「今から1分間、この質問について考える時間を取ります」と明示的に沈黙の時間を作ることをお勧めします。これが意外と効果的なんです。

オンラインツールの効果的な活用

オンラインでのグループワークでは、適切なツールを活用することで、対面以上の効果を生み出すことも可能です。

ビデオ会議ツール:Zoom、Microsoft Teams、Google Meetなど

コラボレーションツール:Miro、Mural、Google Jamboardなど(ビジュアル思考を促進)

投票・アンケートツール:Mentimeter、Slido、Polleverywhere(匿名での意見収集に有効)

タイムキーピングツール:オンラインタイマー、Time Timerなど

これらのツールを組み合わせることで、参加者の積極的な関与を促し、多様な表現方法を提供することができます。特に、言語化が難しい概念や感情を視覚的に表現できるビジュアルツールは、グループコーチングの質を高める上で非常に有効です。

オンラインでのコーチングのグループワークは、適切なツールと進行方法を選ぶことで、地理的制約を超えた多様なメンバーの参加を可能にし、対面では得られない新たな価値を生み出すことができます。

コーチングのグループワークは、個人の成長と組織の発展を同時に促進する強力なアプローチです。適切な準備と運営、そして継続的な改善を通じて、組織に持続的な変化をもたらすことができるでしょう。特に、多様な視点からの気づきと集合知の活用は、複雑化する現代のビジネス環境において、大きな競争優位性となります。ぜひ、自組織に合ったスタイルで、コーチングのグループワークを取り入れてみてください。

よくある質問

回答 コーチングのグループワークと通常の研修やワークショップには、いくつかの本質的な違いがあります。通常の研修やワークショップは「教える」ことに重点を置き、講師が知識やスキルを参加者に伝達することを目的としています。一方、コーチングのグループワークは「引き出す」ことに重点を置き、参加者自身の内側にある答えや気づきを促進することを目的としています。

また、研修では講師が中心となり情報の流れが一方向になりがちですが、コーチングのグループワークではファシリテーターが対話を促進し、参加者同士の相互作用を重視します。さらに、研修は特定のスキルや知識の習得に焦点を当てるのに対し、コーチングのグループワークは参加者のマインドセットや行動変容、自己認識の深化に焦点を当てています。

結果として、研修は短期的な知識・スキル獲得に効果的である一方、コーチングのグループワークは長期的な成長や変化、組織文化の醸成に効果を発揮します。理想的には、両方のアプローチを状況に応じて使い分けることが組織開発において効果的です。

研修が「魚を与える」なら、コーチングのグループワークは「魚の釣り方を共に考える」ようなものです。一時的な満足ではなく、持続的な成長につながるのがコーチングの強みですね。

回答 コーチングのグループワークに最適な人数は、一般的に5〜8人程度とされています。この人数であれば、十分な多様性を確保しながらも、全員が発言する機会を持ち、深い対話を行うことが可能です。

4人以下の場合、視点の多様性が限られ、集合知の効果が十分に発揮されない可能性があります。また、誰かが欠席した場合に成立しにくくなるというリスクもあります。

一方、9人以上になると、全員が十分に発言する時間を確保することが難しくなり、一部のメンバーが聞き役に回ってしまう傾向があります。また、心理的安全性を確保することも難しくなります。

ただし、目的や形式によって最適な人数は変わります。例えば、チームコーチングの場合は既存のチームの人数(10人程度まで)で行うことが一般的です。また、大人数(15〜20人)でのグループコーチングを行う場合は、ブレイクアウトセッション(小グループに分かれての対話)を取り入れるなどの工夫が必要です。

最終的には、全員が積極的に参加でき、十分な対話の時間が確保できる人数が理想的です。

回答 コーチングのグループワークを効果的に行うためのファシリテーションのコツは以下の通りです:

心理的安全性の確保:参加者が安心して発言できる環境を作ることが最も重要です。批判や評価を避け、多様な意見を尊重する姿勢を示しましょう。セッション冒頭でグラウンドルール(例:他者の意見を尊重する、秘密厳守など)を共有することも効果的です。

質問力の向上:開かれた質問(「はい/いいえ」では答えられない質問)を活用し、参加者の思考を深めましょう。「それについてもう少し教えてください」「それがあなたにとってなぜ重要なのですか」といった質問が効果的です。

積極的傾聴:参加者の発言に対して、言葉だけでなく非言語メッセージも含めて注意深く聴きます。必要に応じてパラフレーズ(言い換え)を行い、理解を確認します。

バランスの取れた参加促進:発言が多い人と少ない人のバランスを取り、全員が参加できるよう配慮します。「他に意見のある方はいますか」ではなく「〇〇さん、このテーマについてどう思いますか」と直接指名することも時に必要です。

プロセスへの注目:内容(何を話しているか)だけでなく、プロセス(どのように話しているか)にも注意を払います。グループのエネルギーや対話の質に変化があれば、それを指摘し、グループ自身が気づくよう促します。

これらのコツを実践するには経験が必要ですが、回を重ねるごとに上達していきます。最初は完璧を目指さず、参加者と共に学ぶ姿勢で臨むことが大切です。

グループコーチングで最も重要なのは「沈黙を恐れないこと」です。多くの初心者ファシリテーターは沈黙が怖くて、すぐに自分が話し始めてしまいます。でも、その沈黙の中で参加者は深く考えているんです。沈黙を味方につけて、3秒数えてから次の言葉を発するよう意識してみてください。

回答 コーチングのグループワークで扱うのに適したテーマには、以下のようなものがあります:

リーダーシップ開発:「自分らしいリーダーシップスタイルの確立」「影響力の高め方」「チームの動機づけ」など

キャリア開発:「キャリアビジョンの明確化」「強みの発見と活用」「キャリアの転機における意思決定」など

チームビルディング:「チームの目標設定」「チーム内の信頼構築」「効果的なコミュニケーション方法」など

組織課題:「組織変革への適応」「部門間連携の強化」「イノベーション文化の醸成」など

ワークライフバランス:「優先順位の明確化」「時間管理の最適化」「ストレスマネジメント」など

コミュニケーション:「フィードバックの伝え方・受け方」「対立の建設的な解決法」「影響力のある伝え方」など

これらのテーマに共通するのは、正解が一つではなく、参加者それぞれの状況や価値観によって最適解が異なる点です。また、知識だけでなく、マインドセットや行動変容が求められるテーマが適しています。

テーマ選定の際は、参加者のニーズや関心、組織の課題に合わせて選ぶことが重要です。事前にアンケートを取り、優先度の高いテーマを特定するのも効果的な方法です。

回答 コーチングのグループワークを継続的に実施するためのポイントは以下の通りです:

明確な目的と期待値の設定:なぜグループワークを行うのか、どのような成果を期待するのかを明確にし、参加者と共有します。目的意識があることで、継続的な参加のモチベーションが高まります。

定期的な開催と予定の固定化:「毎月第一水曜日の15時〜17時」など、定期的かつ予測可能なスケジュールを設定します。これにより、参加者は予定を立てやすくなり、参加率が向上します。

適切な場所と環境の確保:外部からの中断がなく、リラックスして対話できる環境を用意します。オンラインの場合は、安定した通信環境と適切なツールの選定が重要です。

成果の可視化と共有:参加者の変化や成長、具体的な成功事例を記録し、共有します。「このグループワークに参加して何が変わったか」を定期的に振り返ることで、継続の価値を実感できます。

参加者のニーズに応じた進化:定期的にフィードバックを収集し、内容や進め方を柔軟に調整します。参加者が「自分たちのためのプログラム」と感じることが、継続参加の鍵となります。

組織的サポートの確保:経営層や上司の理解と支援を得ることで、参加者が時間を確保しやすくなります。成果を経営層に定期的に報告し、価値を示すことも重要です。

継続的な実施の最大の障壁は「忙しさ」です。短期的な業務に追われて長期的な成長の機会が犠牲になりがちですが、「これは投資である」という認識を組織全体で共有することが重要です。

コーチングのグループワークを継続させる秘訣は「小さな成功体験」の積み重ねです。毎回のセッションで「今日一つでも役立つことがあった」と感じてもらえれば、次回も参加したいと思うものです。だからこそ、セッション終了時に「今日の学び」を共有する時間を必ず設けることをお勧めします。