現代のビジネス環境において、社員の育成は企業の成長と競争力維持に欠かせない要素となっています。従来の指示命令型のマネジメントから脱却し、上司が部下の潜在能力を引き出し、自発的な行動を促す新しいアプローチが求められています。その中で注目を集めているのが、コーチングスキルを活用した部下とのコミュニケーション手法です。

では、コーチングスキルを活用した部下とのコミュニケーション手法とは具体的にどのようなものなのでしょうか。また、どのようにして部下の主体性を引き出し、効果的な指導と育成を行うことができるのでしょうか。本記事では、これらの疑問に答えるべく、コーチング型マネジメントの本質と実践方法について詳しく解説していきます。

国際コーチング連盟日本支部理事 / エグゼクティブ・コーチ | KAIRYUSHA顧問

主に外資系企業のCEO、CTO、CFOを含む経営役員、上位管理職、日本企業海外拠点の代表を含む役員、上位管理職、監査会社のパートナー、将来の幹部候補者の方たちを対象にコーチングを実施。

部下の潜在能力を引き出す、コーチング型指導の真髄

コーチング型マネジメントは、部下の指導と育成において革新的なアプローチを提供します。このマネジメントスタイルの核心は、部下自身の思考力と問題解決能力を引き出すことにあります。

従来の指示命令型マネジメントでは、上司が答えを与え、部下はそれに従うという構図が一般的でした。しかし、コーチング型マネジメントでは、上司は答えを与えるのではなく、適切な質問を投げかけることで部下自身に考えさせ、解決策を見出すよう導きます。

コーチング型マネジメントの特徴

コーチング型マネジメントには、以下のような特徴があります。

- 部下の自主性を重視

- 対話を通じた問題解決

- 長期的な成長を目指す

- 個々の強みを活かす

これらの特徴により、部下は自ら考え、行動する力を養うことができます。結果として、組織全体の問題解決能力と創造性が向上し、変化の激しいビジネス環境にも柔軟に対応できるようになります。

コーチング型マネジメントは、部下の潜在能力を最大限に引き出し、自律的な人材を育成する効果的な手法です。

傾聴と質問のスキル

コーチング型マネジメントの要となるのは、傾聴と質問のスキルです。上司は部下の話に真摯に耳を傾け、適切な質問を投げかけることで、部下の思考を深め、自己洞察を促します。

自己認識の促進

コーチング型マネジメントは、部下の自己認識を高めることにも効果的です。自分の強みや弱み、価値観を明確に理解することで、部下は自身のキャリアや目標に対してより主体的に取り組むようになります。

| 従来のマネジメント | コーチング型マネジメント |

|---|---|

| 上司が答えを与える | 部下自身が答えを見つける |

| 指示命令が中心 | 対話と質問が中心 |

| 短期的な問題解決 | 長期的な成長支援 |

コーチング型マネジメントを通じて、部下は自己の潜在能力に気づき、それを最大限に発揮する方法を学んでいきます。これにより、組織全体の創造性と生産性が向上し、持続可能な成長が実現されるのです。

VUCA 時代の組織に求められるものに敏捷性(アジリティー)と柔軟性(フレキシビリティー)があります。上司が全てを判断して部下に指示を出し報告を待つ指示命令型の組織では敏捷性も柔軟性も得ることはできません。コーチング型マネジメントで自律的に考え判断ができる組織を作ることで創造性と生産性を向上させる事が可能になります。

主体性を育む効果的な指導法

部下の主体性を育むことは、コーチング型マネジメントの重要な目標の一つです。主体性を持った部下は、自ら考え、行動し、責任を持って業務に取り組むことができます。これは、組織の生産性向上と革新的なアイデアの創出につながります。

では、どのようにして部下の主体性を引き出すことができるのでしょうか。以下に、効果的なアプローチをいくつか紹介します。

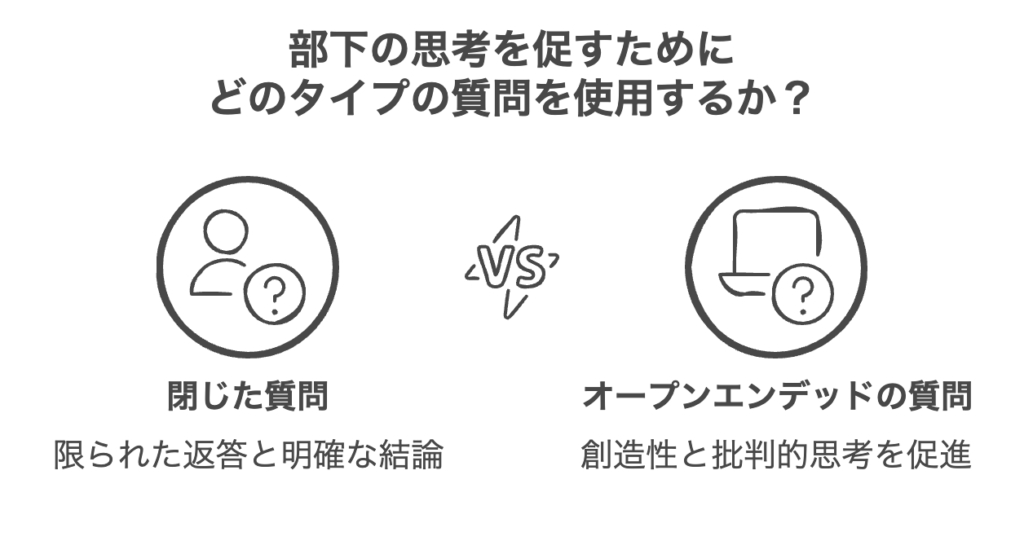

1. 各自の判断をあおぐオープンエンデッドな質問を活用する

部下の思考を促すには、「はい」「いいえ」で答えられる閉じた質問ではなく、明確な結論がないオープンエンデッドの質問を活用することが重要です。例えば、「この問題についてどう思いますか?」「どのような解決策が考えられますか?」といった質問を投げかけることで、部下自身に考えさせる機会を与えます。

これにより、部下は自分の意見を形成し、表現する練習ができます。また、上司は部下の思考プロセスを理解し、適切なサポートを提供することができます。

2. 失敗を学びの機会として捉える

主体性を育むためには、失敗を恐れずにチャレンジできる環境を作ることが重要です。失敗を厳しく叱責するのではなく、学びの機会として捉え、建設的なフィードバックを提供しましょう。

例えば、プロジェクトが期待通りの結果を出せなかった場合、「何が原因だったと思いますか?」「次回はどのように改善できそうですか?」といった質問を通じて、部下自身に振り返りと改善策の検討を促します。

3. 権限委譲と責任の付与

部下に適切な権限を委譲し、責任を持たせることも、主体性を育む上で効果的です。ただし、いきなり大きな責任を任せるのではなく、段階的に権限と責任を増やしていくことが重要です。

| 段階 | 権限委譲の例 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 初期 | 日常業務の一部を任せる | 基本的な判断力の向上 |

| 中期 | 小規模プロジェクトのリード | リーダーシップスキルの育成 |

| 後期 | 重要な意思決定への参加 | 戦略的思考力の向上 |

このように段階的に権限を委譲することで、部下は自信を持って責任ある行動を取れるようになります。

効果的なアプローチを通じて、部下の主体性を育むことは、組織の持続的な成長と競争力強化につながります。

部下が経験から学び、その学びを次の課題に活かす為のアプローチがコーチングのアプローチです。失敗経験であれ成功経験であれ「その経験から学んだことは何ですか?」「今後その学びをどう活かしますか?」と言うことをオープンエンデッドな質問で聞く事によって部下は経験から学んだものは何か今度はその学びをどう活かせるのかを自ら考え判断し行動する習慣を身につける事ができます。

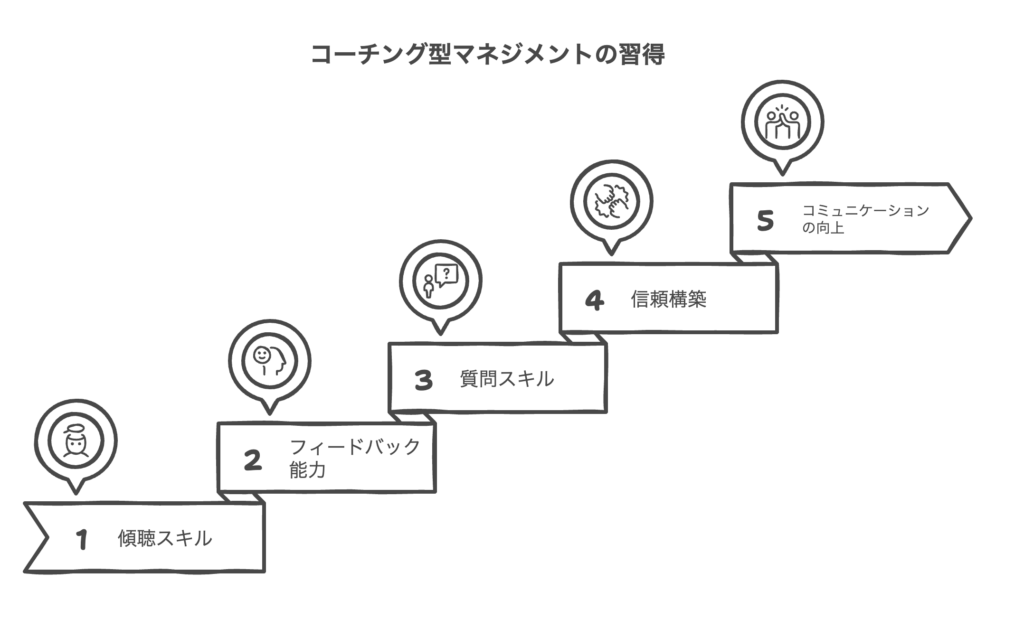

コーチングスキルを活用した部下育成の実践ステップ

コーチングスキルを活用した部下育成は、単なる理論ではなく、実践を通じて初めて効果を発揮します。ここでは、コーチング型マネジメントを実際に導入し、部下の成長を促進するための具体的なステップを紹介します。

これらのステップを順を追って実践することで、部下の潜在能力を引き出し、自律的な人材へと育成することができるでしょう。

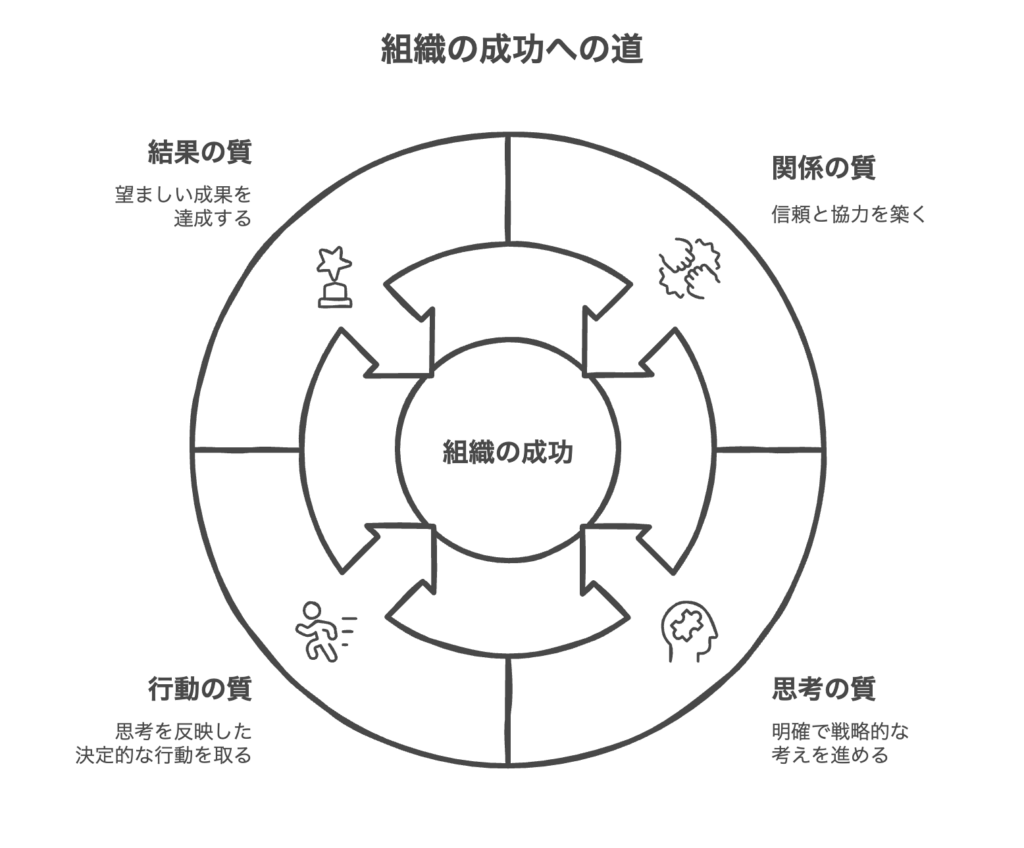

「組織、成功の循環モデル」によると関係の質→思考の質→行動の質→結果の質→関係の質…と組織の質は循環するもので先ず関係の質を良くしないと失敗すると言われています。ステップ1で信頼関係(関係の質)を構築し、ステップ2目標と行動計画で思考し行動の質を上げ、ステップ3振り返りで結果の質を上げる。このステップが重要なのです。

出典:「組織、成功の循環モデル」: (元マサチューセッツ工科大学 ダニエル・キム教授提唱)

STEP 1: 信頼関係の構築

コーチング型マネジメントの基盤となるのは、上司と部下の間の強固な信頼関係です。この信頼関係を築くためには、以下のような取り組みが効果的です。

- 定期的な1on1ミーティングの実施

- 部下の意見や感情を受け止める姿勢

- オープンで誠実なコミュニケーション

- 部下の成長を心から願う態度の表明

これらの取り組みを通じて、部下は上司に対して心を開き、率直な対話ができるようになります。その結果、より深い洞察と効果的な問題解決が可能になります。

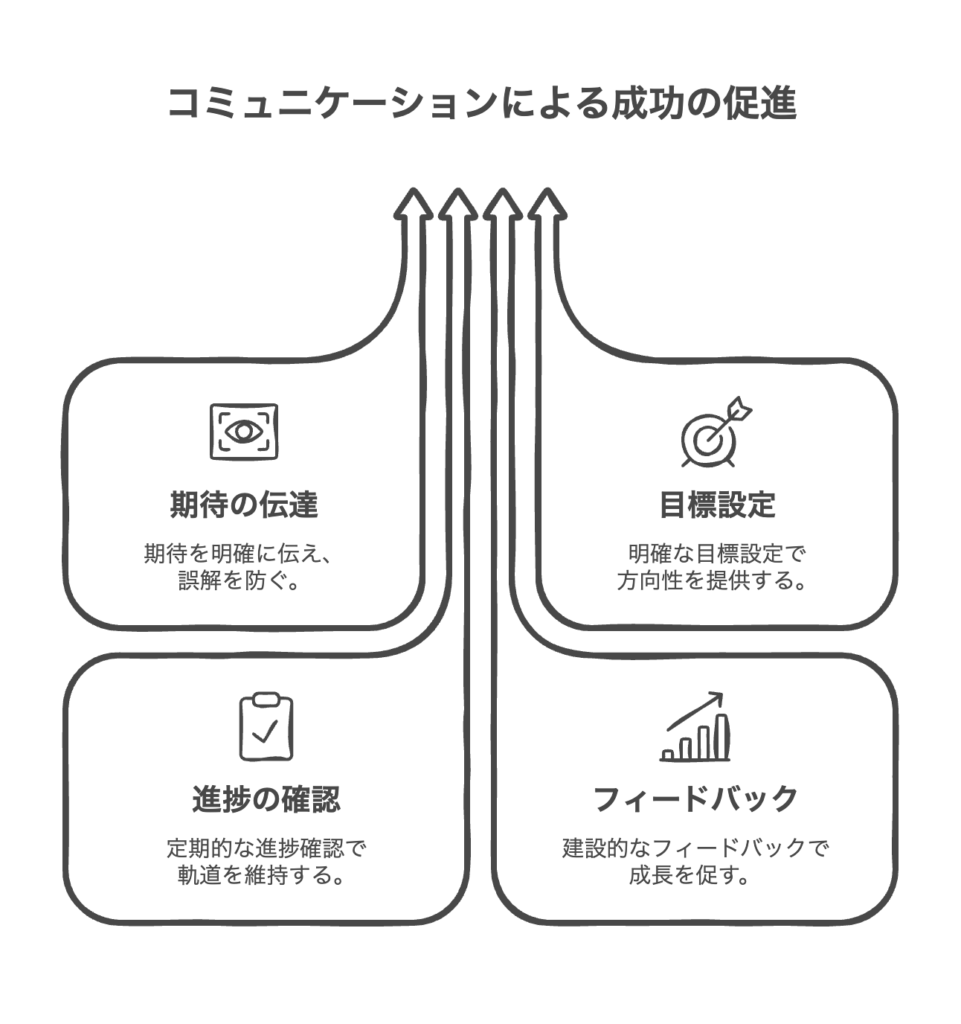

STEP 2: 目標設定と行動計画の作成

信頼関係が構築されたら、次は具体的な目標設定と行動計画の作成に移ります。この段階では、上司は部下への期待を伝え、部下自身が主体的に目標を設定し、両者が合意する。そしてその目標を達成するための実行可能な行動計画を立てることが重要です。

上司の役割は、以下のようなサポートを提供することです。

- SMART原則に基づいた目標設定のガイド

- 部下の強みを活かした行動計画の提案

- 潜在的な障害の特定と対策の検討

- 必要なリソースの提供と環境整備

このプロセスを通じて、部下は自分自身の成長に対する責任感を持ち、より積極的に行動するようになります。

STEP 3: 定期的なフォローアップと振り返り

目標設定と行動計画の作成後は、定期的なフォローアップと振り返りが不可欠です。これにより、進捗状況を確認し、必要に応じて計画を調整することができます。

フォローアップと振り返りの際は、以下のポイントに注意しましょう。

- 部下の成果を具体的に認め、承認する

- 課題に対して建設的なフィードバックを提供する

- 部下自身による振り返りを促す質問を投げかける

- 次のステップに向けた行動計画の見直しを行う

これらのステップを繰り返し実践することで、部下は自己認識を深め、自律的に成長する力を身につけていきます。

コーチングスキルを活用した部下育成は、継続的なプロセスであり、上司と部下の双方が学び続ける姿勢が求められます。

ステップ1からステップ3について一貫して必要な事があります。相互理解、合意形成、承認、そして支援です。上司は部下に期待を伝え、気持ちも含めどう思っているかを確認します。共に実現可能な目標を設定したら合意を確認します。進捗途中でも部下の取り組みに関心を持ち承認します。常に褒める必要はありません。修正や変更が必要な時はフィードバックして必要な支援は何かを問います。

質問集

質問1:コーチング型マネジメントと従来の指導法の違いは何ですか?

回答:コーチング型マネジメントは部下の自主性を重視し、対話を通じて答えを引き出します。従来の指導法が上司からの一方的な指示に基づくのに対し、コーチング型のアプローチでは部下の成長と主体性を促進するのです。

質問2:部下の主体性を育むためには具体的に何をすればいいですか?

回答:部下に適切な権限と責任を与え、自己決定の機会を増やすことが大切です。また、実現可能な目標設定や自己評価の機会を設け、失敗を恐れずチャレンジできる環境を作ることも効果的です。

質問3:効果的なコーチングセッションの進め方を教えてください。

回答:まず、信頼関係を築くことが大切です。そして、オープンエンデッドな質問を投げかけ、部下の話をしっかり傾聴します。部下自身が答えを見つけられるよう支援し、具体的な行動計画を一緒に立てていきます。

質問4:コーチング型マネジメントを導入する際の注意点は何ですか?

回答:上司自身がコーチングスキルを学び、実践することが重要です。また、組織全体でコーチング文化を醸成する必要があります。急激な変化は避け、段階的に導入していくのがおすすめです。

質問5:コーチング型マネジメントの効果をどのように測定できますか?

回答:部下の目標達成率、自発的な行動の変容、問題解決能力の向上などが指標になります。また、定期的なアンケートやフィードバックセッションを通じて、部下の成長実感や職場の雰囲気の変化も測定できます。

以上、コーチングスキルを用いた部下のマネジメントについて、その本質と実践方法を詳しく解説してきました。コーチング型マネジメントは、部下の潜在能力を引き出し、主体性を育む効果的なアプローチです。

この手法を導入することで、組織全体の生産性向上と革新的なアイデアの創出が期待できます。ただし、その効果を最大限に引き出すためには、上司自身もコーチングスキルを磨き続ける必要があります。

変化の激しい現代のビジネス環境において、自律的に考え、行動できる人材の育成は、組織の競争力を左右する重要な要素となっています。コーチング型マネジメントを通じて、部下一人ひとりの成長を支援し、組織全体の発展につなげていくことが、これからのリーダーに求められる重要な役割なのです。

コーチングは問題その物にアプローチする手法ではなくて、人にアプローチする手法です。部下の行動変容が起こる事で結果として問題が解決することを期待します。人は気持ちが動いて行動します。

コーチングスキルを持った上司がコーチングのアプローチを使って組織をマネジメントすることで人が成長し組織の力となります。その為には上司が全てを解決しようとするのではなく部下の可能性を信頼する事から始める事が必要です。