近年、ビジネスシーンやスポーツの世界で注目を集めている「メンタルコーチング」。単なる心理的サポートではなく、目標達成や自己成長を促進する効果的なアプローチとして、多くの人がその恩恵を受けています。

メンタルコーチングは、対話を通じて相手の内面にある考えや気づきを引き出しながら、目標達成に導いていくコーチング手法です。自分自身のメンタルを良い状態にコントロールする力を身につけることで、日常生活やビジネスシーンでのパフォーマンス向上につながります。

メンタルコーチングとは何か?その本質と特徴

メンタルコーチングとは、精神面や心理的な状態のコンディションを整えることでパフォーマンスを高めるコーチングアプローチです。従来のコーチングと異なり、特に心の状態や思考パターンに焦点を当て、自己理解を深めながら目標達成をサポートします。

メンタルコーチングの基本概念

メンタルコーチングの核心は、クライアント自身が自分の心の状態や思考パターンを客観的に分析し、目標や課題に向き合うためのスキルや方法を学ぶプロセスにあります。このアプローチでは、コーチが一方的にアドバイスをするのではなく、対話を通じてクライアント自身の「気づき」を促し、内側から変化を生み出すことを重視します。

メンタルコーチングでは、「思考」と「感情」の相互作用に注目します。私たちの心理状態は、思考と感情が複雑に絡み合って形成されています。例えば、「失敗したらどうしよう」という思考は不安という感情を生み出し、その不安がさらにネガティブな思考を強化するという悪循環を生むことがあります。メンタルコーチングでは、このような思考と感情のパターンを認識し、より建設的なパターンへと変換していくサポートを行います。

メンタルコーチングとメンタルトレーニングの違い

メンタルコーチングと混同されやすい概念に「メンタルトレーニング」があります。両者は関連していますが、アプローチ方法に明確な違いがあります。

メンタルトレーニングは、目標に対して最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、物事への考え方や自身の感情のコントロール、集中力などメンタル面のトレーニングを行うことです。例えば、イメージトレーニングやマインドフルネス、ポジティブシンキングなどの具体的な技法を習得し、実践することに重点を置いています。

一方、メンタルコーチングは、対話を通じてクライアント自身が課題に気づき、自ら解決策を見出せるようにサポートする手法です。コーチはクライアントの話を傾聴し、適切な質問を投げかけることで、クライアントの自己理解と気づきを促進します。

- メンタルトレーニング:具体的な技法の習得と実践に重点を置く

- メンタルコーチング:対話を通じた自己理解と気づきの促進に重点を置く

- メンタルトレーニング:トレーナーが指導する形式が多い

- メンタルコーチング:コーチとクライアントが対等な関係で対話を進める

メンタルコーチングの最大の特徴は「答えを与えない」ことです。多くの人は「こうすべき」というアドバイスを求めますが、真のメンタルコーチは質問を通じてクライアント自身の中にある答えを引き出します。この「引き出す力」こそがメンタルコーチングの真髄であり、持続的な成長につながる理由なのです。

メンタルコーチングとは、単なる心理的サポートではなく、対話を通じてクライアント自身が自分の思考パターンや感情の仕組みに気づき、自ら課題解決の方法を見出せるようにする体系的なアプローチです。

メンタルコーチングの具体的なプロセスと技法

メンタルコーチングを効果的に実践するためには、特定のプロセスと技法を理解することが重要です。ここでは、メンタルコーチングの基本的なプロセスと、よく用いられる技法について解説します。

メンタルコーチングの基本的なプロセス

メンタルコーチングは通常、以下のようなプロセスで進められます。

信頼関係の構築: コーチとクライアントの間に信頼関係を築くことから始まります。安心して自分の考えや感情を開示できる環境が重要です。

目標設定: クライアントが達成したい目標や解決したい課題を明確にします。この段階では、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。

現状分析: 現在の思考パターンや感情の状態、行動習慣などを分析し、目標達成を妨げている要因を特定します。

新たな視点の発見: 質問や対話を通じて、クライアントが新たな視点や可能性に気づけるようサポートします。

行動計画の策定: 新たな気づきに基づいて、具体的な行動計画を立てます。

実践とフィードバック: 計画を実践し、その結果を振り返り、必要に応じて調整を行います。

例えば、プレゼンテーションに対する不安を克服したいクライアントの場合、まず具体的な目標(「自信を持って30分のプレゼンテーションを行う」など)を設定します。次に、不安の原因となっている思考パターン(「失敗したら評価が下がる」「質問に答えられないかもしれない」など)を特定し、それらの思考がどのように感情や行動に影響しているかを分析します。

効果的なメンタルコーチングの技法

メンタルコーチングでは、クライアントの自己理解と気づきを促進するために、さまざまな技法が用いられます。

傾聴と質問: メンタルコーチングの基本は、クライアントの話を深く聴き、思考を促す質問をすることです。「なぜそう感じるのですか?」「それについてどう思いますか?」といったオープンクエスチョンを通じて、クライアントの内省を促します。

リフレーミング: 状況や出来事を異なる視点から見ることで、新たな解釈や意味を見出す技法です。例えば、「失敗」を「学びの機会」として捉え直すことで、ネガティブな感情を軽減し、建設的な行動を促すことができます。

可視化: 思考や感情を言語化し、図や表にまとめることで、複雑な内面の状態を整理し、客観的に捉えやすくします。マインドマップやジャーナリングなどの手法がよく用いられます。

- 傾聴:クライアントの話に全身全霊で耳を傾け、言葉の背後にある感情や価値観を理解する

- 質問:クライアントの思考を促し、新たな気づきを生み出す質問を投げかける

- リフレーミング:状況や出来事を異なる視点から捉え直し、新たな意味や可能性を見出す

- 可視化:内面の状態を図や表にまとめ、客観的に理解しやすくする

メンタルコーチングで最も重要なのは「質問の質」です。表面的な質問では表面的な答えしか返ってきません。例えば「なぜ緊張するのですか?」ではなく「緊張を感じるとき、あなたの体と心にはどんな変化が起きていますか?」と聞くことで、クライアントの自己理解が深まります。良い質問は新しい気づきの扉を開くのです。

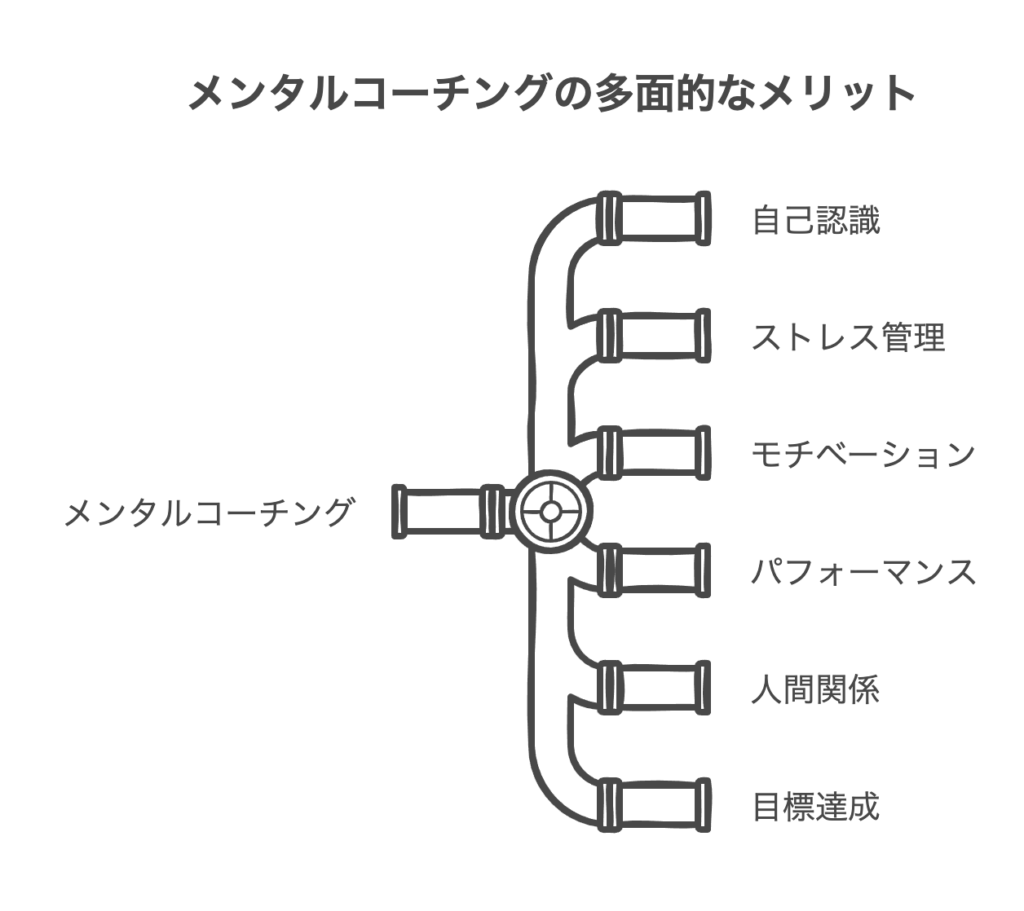

メンタルコーチングがもたらす具体的なメリット

メンタルコーチングは、個人の成長やパフォーマンス向上に多くのメリットをもたらします。ここでは、メンタルコーチングによって得られる具体的なメリットについて解説します。

自己理解と問題解決能力の向上

メンタルコーチングの最も重要なメリットの一つは、自己理解の深化と問題解決能力の向上です。

メンタルコーチングを通じて、自分の思考パターンや感情の仕組み、行動の背景にある価値観などを理解することができます。この自己理解は、様々な状況での自分の反応を予測し、より効果的に対処するための基盤となります。

また、メンタルコーチングでは、クライアント自身が課題を特定し、解決策を見出すプロセスを経験します。このプロセスを繰り返すことで、問題解決のための思考法や手順が身につき、コーチがいなくても自分で課題に取り組む能力が向上します。

例えば、ある営業職の方は、メンタルコーチングを通じて、自分が顧客との会話で緊張する原因が「完璧に答えなければならない」という思い込みにあることに気づきました。この気づきをもとに、「完璧でなくても、誠実に対応することが大切」という新たな考え方を取り入れることで、顧客とのコミュニケーションがスムーズになり、成約率が向上したという事例があります。

パフォーマンスとウェルビーイングの向上

メンタルコーチングは、仕事やスポーツなどのパフォーマンス向上と、全体的なウェルビーイング(心身の健康と幸福感)の改善にも貢献します。

メンタルコーチングを通じて、ストレスや不安、プレッシャーなどのネガティブな感情に対処する方法を学ぶことで、高ストレス状況下でも冷静さを保ち、最適なパフォーマンスを発揮できるようになります。また、自分の強みや可能性に気づくことで、自己効力感(自分はできるという信念)が高まり、より挑戦的な目標に取り組む意欲が生まれます。

さらに、メンタルコーチングは、仕事とプライベートのバランスや、人間関係の質の向上にも役立ちます。自分の価値観や優先順位を明確にすることで、より充実した生活を送るための選択ができるようになります。

- ストレスや不安への効果的な対処法の習得

- 自己効力感の向上による挑戦意欲の増加

- 集中力と決断力の向上

- ワークライフバランスの改善

- 人間関係の質の向上

メンタルコーチングとは、自分のメンタルを良い状態にコントロールする力を身につけ、自己理解を深めながら問題解決能力を高め、最終的にはパフォーマンスとウェルビーイングの両方を向上させる総合的なアプローチです。

ビジネスシーンにおけるメンタルコーチングの活用法

メンタルコーチングは、ビジネスの世界でも広く活用されています。個人のパフォーマンス向上だけでなく、チームや組織全体の成果向上にも貢献します。ここでは、ビジネスシーンでのメンタルコーチングの活用法について解説します。

リーダーシップとコミュニケーション能力の強化

メンタルコーチングは、リーダーシップとコミュニケーション能力の強化に特に効果的です。

リーダーとして成功するためには、自己認識と感情管理が不可欠です。メンタルコーチングを通じて、自分の強みや弱み、価値観、行動パターンなどを深く理解することで、より真正性のあるリーダーシップを発揮できるようになります。また、ストレスや困難な状況下でも感情をコントロールし、冷静な判断を下す能力も向上します。

コミュニケーションの面では、メンタルコーチングで培った傾聴と質問のスキルが、チームメンバーとの対話に活かせます。部下の話に深く耳を傾け、思考を促す質問をすることで、彼らの成長と自律性を支援できます。

例えば、ある中小企業の経営者は、メンタルコーチングを受けることで、自分が無意識に部下の意見を遮り、自分の考えを押し付ける傾向があることに気づきました。この気づきをもとに、会議での自分の振る舞いを変え、より多くの社員が意見を出せる環境を作ったところ、革新的なアイデアが生まれるようになり、業績向上につながったという事例があります。

チームパフォーマンスとレジリエンスの向上

メンタルコーチングの原則や技法は、チーム全体のパフォーマンスとレジリエンス(回復力、適応力)の向上にも応用できます。

チームリーダーがメンタルコーチングのアプローチを取り入れることで、メンバー間の信頼関係が強化され、より開かれたコミュニケーションが促進されます。また、チーム内での建設的なフィードバックの文化が育まれ、継続的な成長と改善が可能になります。

さらに、メンタルコーチングは、変化や困難に直面したときのチームのレジリエンスを高めます。メンバーが自分の思考パターンや感情反応を理解し、より柔軟に対応できるようになることで、チーム全体の適応力が向上します。

- チーム内の信頼関係と心理的安全性の構築

- 建設的なフィードバック文化の醸成

- 変化や困難に対するレジリエンスの強化

- チームの創造性と問題解決能力の向上

- コンフリクト(対立)の建設的な解決

ビジネスにおけるメンタルコーチングの最大の価値は「心理的安全性」の構築です。チームメンバーが失敗を恐れず、意見を自由に言える環境があると、イノベーションが生まれやすくなります。Googleの研究でも、高パフォーマンスチームの最大の特徴は心理的安全性だと証明されています。メンタルコーチングのアプローチを取り入れたリーダーは、この安全な環境づくりが上手なのです。

スポーツにおけるメンタルコーチングの実践

メンタルコーチングは、スポーツの世界でも広く活用されています。トップアスリートから趣味のスポーツ愛好家まで、多くの人がメンタルコーチングを通じてパフォーマンスを向上させています。ここでは、スポーツにおけるメンタルコーチングの実践について解説します。

プレッシャー下でのパフォーマンス向上

スポーツにおいて、技術や体力が同等であれば、メンタル面の強さが勝敗を分けることが少なくありません。特に重要な試合や大会など、プレッシャーがかかる状況下での実力発揮が課題となります。

メンタルコーチングでは、プレッシャー下でも最高のパフォーマンスを発揮するための思考法や感情コントロール法を身につけます。例えば、「プレッシャー」を「チャレンジの機会」と捉え直すリフレーミングや、緊張時の身体反応(心拍数上昇、呼吸の変化など)を「パフォーマンスを高めるための準備」と解釈する方法などがあります。

また、「今、ここ」に集中するマインドフルネスの技法も効果的です。過去の失敗や未来の結果に思考が向かうと不安が高まりますが、現在の瞬間に意識を集中させることで、最適なパフォーマンスを発揮しやすくなります。

あるプロテニスプレーヤーは、重要なポイントで緊張のあまりダブルフォルトを連発する問題を抱えていました。メンタルコーチングを通じて、サーブを打つ前の呼吸法とルーティン(一連の動作)を確立し、「ボールとラケットの接触」という一点に集中する方法を身につけたところ、プレッシャー下でも安定したサーブを打てるようになったという事例があります。

目標設定とモチベーション管理

スポーツにおけるメンタルコーチングのもう一つの重要な側面は、効果的な目標設定とモチベーション管理です。

適切な目標設定は、練習や試合に明確な方向性を与え、モチベーションを維持するために不可欠です。メンタルコーチングでは、SMART原則(具体的、測定可能、達成可能、関連性がある、期限がある)に基づいた目標設定を行います。また、結果目標(勝利、記録など)だけでなく、プロセス目標(技術の向上、戦術の実行など)やパフォーマンス目標(自己ベストの更新など)をバランスよく設定することの重要性も強調されます。

モチベーション管理では、内発的動機づけ(活動自体の楽しさや満足感)と外発的動機づけ(報酬や評価)の両方を活用します。長期的には、内発的動機づけがより持続的なパフォーマンス向上につながるとされています。

- SMART原則に基づいた目標設定

- 結果目標、プロセス目標、パフォーマンス目標のバランス

- 内発的動機づけの強化(スポーツの楽しさや成長の実感)

- スランプや停滞期の乗り越え方

- 長期的なキャリアビジョンの構築

スポーツのメンタルコーチングで最も効果的なのは「失敗の捉え方を変える」ことです。多くのアスリートは失敗を恐れるあまり、本来の力を発揮できません。しかし、失敗を「学びの機会」と捉えられるようになると、挑戦する勇気が生まれ、結果的にパフォーマンスが向上します。この「失敗への向き合い方」はビジネスでも同じで、イノベーションを生み出す組織文化の基盤となるのです。

メンタルコーチングとは、スポーツにおいて技術や体力と同様に重要なメンタル面を強化し、プレッシャー下でも最高のパフォーマンスを発揮できるようにするための体系的なアプローチです。適切な目標設定と動機づけにより、長期的な成長と成功をサポートします。

自己成長のためのメンタルコーチング実践法

メンタルコーチングは、専門のコーチに依頼するだけでなく、その原則や技法を理解することで、自己成長のためのツールとしても活用できます。ここでは、日常生活で実践できるメンタルコーチングの方法について解説します。

セルフコーチングの基本テクニック

セルフコーチングとは、メンタルコーチングの原則や技法を自分自身に適用することです。専門のコーチがいなくても、以下のような基本テクニックを実践することで、自己理解を深め、課題解決能力を高めることができます。

ジャーナリング(記録): 日々の思考や感情、行動を記録することで、自分のパターンや傾向に気づくことができます。特に、困難な状況での自分の反応や、成功体験の要因を書き留めることが有効です。例えば、「今日のプレゼンで緊張したとき、どんな考えが浮かんだか」「その考えがどのように感情や行動に影響したか」などを記録します。

自己質問: コーチが投げかけるような質問を自分自身に問いかけることで、新たな視点や気づきを得ることができます。例えば、「この状況で最も重要なことは何か」「別の見方はないか」「5年後の自分ならどう考えるか」などの質問が効果的です。

可視化: 自分の思考や目標を図や表にまとめることで、より客観的に捉えることができます。マインドマップやゴールシート、SWOT分析(強み、弱み、機会、脅威の分析)などのツールが役立ちます。

- ジャーナリング:思考、感情、行動のパターンを記録し、分析する

- 自己質問:新たな視点や気づきを促す質問を自分に投げかける

- 可視化:思考や目標を図や表にまとめ、客観的に捉える

- 定期的な振り返り:進捗や学びを定期的に振り返り、調整する

日常生活での実践と習慣化

メンタルコーチングの効果を最大化するためには、日常生活の中で継続的に実践し、習慣化することが重要です。

朝のルーティン: 一日の始まりに10〜15分間、その日の目標や意図を設定し、ポジティブな心理状態を作り出すルーティンを確立します。例えば、「今日最も重要なことは何か」「どんな心理状態で一日を過ごしたいか」などを考え、書き留めます。

夕方の振り返り: 一日の終わりに、成功体験や学び、感謝できることなどを振り返ります。「今日うまくいったことは何か」「何を学んだか」「明日に活かせることは何か」などを考えることで、継続的な成長と前向きな心理状態を促進します。

トリガー認識: 日常生活の中で、ネガティブな思考や感情が生じるきっかけ(トリガー)を認識し、それに対する新たな反応パターンを練習します。例えば、批判を受けたときに自動的に防衛的になるのではなく、「この意見から学べることは何か」と考える習慣を身につけます。

セルフコーチングで最も大切なのは「小さく始めて習慣化する」ことです。最初から完璧を目指すと挫折しやすいので、例えば「毎朝3分間、今日の最優先事項と理想の心理状態を書き出す」など、シンプルで続けやすい習慣から始めましょう。習慣化のコツは「既存の習慣に紐づける」ことです。例えば、朝のコーヒーを飲みながらジャーナリングするなど、すでにある習慣と組み合わせると定着しやすくなります。

メンタルコーチングは、専門家のサポートを受けることで効果を最大化できますが、その基本原則や技法を理解し、日常生活で実践することで、自己成長のための強力なツールとなります。自分自身の思考や感情のパターンに気づき、より建設的なパターンへと変換していくプロセスを通じて、人生のあらゆる側面でのパフォーマンスとウェルビーイングの向上を実現することができるでしょう。

メンタルコーチングの旅は、自己理解から始まり、自己変革へと続きます。この旅には終わりはなく、常に新たな気づきと成長の機会があります。今日から、小さな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

よくある質問

回答 メンタルコーチングとカウンセリングは、どちらも対話を通じて個人の成長をサポートするアプローチですが、いくつかの重要な違いがあります。

まず、焦点の当て方が異なります。カウンセリングは主に過去の問題や心理的な課題の解決、心の傷の癒しに焦点を当てます。一方、メンタルコーチングは現在の状態から未来の目標達成に向けた成長や可能性の最大化に焦点を当てています。

次に、アプローチ方法も異なります。カウンセリングでは、専門家が診断や分析を行い、治療的なアドバイスを提供することがあります。対してメンタルコーチングでは、クライアント自身が答えを見つけるプロセスをサポートし、コーチは主に質問や傾聴を通じて気づきを促します。

また、対象となる人も異なる傾向があります。カウンセリングは心理的な問題や障害を抱えている人を対象とすることが多いのに対し、メンタルコーチングは基本的に心理的に健康な人が、さらなる成長や目標達成を目指す場合に適しています。

ただし、両者は完全に分離されるものではなく、重なる部分もあります。専門家によっては、状況に応じて両方のアプローチを柔軟に取り入れることもあります。

メンタルコーチングとカウンセリングの違いを例えるなら、カウンセリングは「穴を埋める作業」、メンタルコーチングは「高く飛ぶためのトレーニング」です。どちらも大切ですが、目的が異なります。もし深い心の傷や精神的な問題を抱えているなら、まずはカウンセリングが適切でしょう。土台が安定してから、メンタルコーチングで飛躍を目指すのが理想的なステップです。

回答 メンタルコーチングは幅広い人々に効果的ですが、特に以下のような方に大きな効果が期待できます。

まず、明確な目標を持ち、それを達成するためのメンタル面の強化を求めている人に適しています。例えば、キャリアアップを目指すビジネスパーソン、競技力向上を目指すアスリート、試験合格を目指す学生などです。

次に、自己理解を深め、思考パターンや行動習慣を変えたいと考えている人にも効果的です。自分の強みや弱みを客観的に理解し、より建設的な思考法や行動パターンを身につけたい方に適しています。

また、変化や転機に直面している人にもメンタルコーチングは有効です。昇進、転職、起業、引退など、大きな変化に伴う不安や迷いに対処し、新たな状況に適応するためのサポートとなります。

さらに、すでに一定の成功を収めているものの、次のレベルに進むためのブレークスルーを求めている人にも効果的です。現状に満足せず、さらなる成長や可能性の拡大を目指す方に適しています。

ただし、重度の精神疾患や深刻なトラウマを抱えている場合は、まず専門的な医療やカウンセリングを受けることが優先されます。メンタルコーチングは治療の代替ではなく、基本的に心理的に健康な状態の人が対象となります。

回答 メンタルコーチングの適切な頻度や期間は、個人の目標、状況、予算などによって異なりますが、一般的なガイドラインとしていくつかのパターンがあります。

頻度については、初期段階では週1回または隔週で行うことが多いです。これは、モメンタム(勢い)を維持し、新しい思考パターンや行動習慣を確立するために効果的です。ある程度進展が見られた後は、月1回程度のセッションに移行し、自律的な実践と定期的なサポートのバランスを取ることが一般的です。

期間については、短期的な目標に対しては3〜6ヶ月程度、長期的な変化や複雑な目標に対しては6ヶ月〜1年以上のコーチング関係を継続することがあります。ただし、これは固定的なものではなく、目標の達成状況や新たなニーズの発生に応じて柔軟に調整されるべきです。

重要なのは、コーチングの開始時に目標と期待を明確にし、定期的に進捗を評価することです。また、コーチングはクライアントが自立して成長していくことを目指すものであり、永続的な依存関係を作るものではありません。最終的には、クライアント自身がセルフコーチングのスキルを身につけ、コーチの支援がなくても継続的に成長できるようになることが理想です。

個々の状況に最適な頻度や期間については、初回のセッションでコーチと相談し、お互いの期待を擦り合わせることをお勧めします。

メンタルコーチングの期間設定で大切なのは「依存関係を作らないこと」です。良いコーチは、クライアントが自立できるよう支援します。私の経験では、3ヶ月を一区切りとし、そこで成果と今後の方向性を評価するアプローチが効果的です。「永遠に続くコーチング」を提案するコーチには注意が必要かもしれません。

回答 メンタルコーチングで扱える問題と扱えない問題の境界線を理解することは重要です。

メンタルコーチングが効果的に扱える問題には、目標設定と達成、自己効力感の向上、思考パターンの最適化、ストレスや不安への対処法、パフォーマンスの向上、意思決定の改善、モチベーションの維持、時間管理やプライオリティの設定などがあります。これらは基本的に、現在の状態から望ましい未来の状態への変化や成長に関連する課題です。

一方、メンタルコーチングが適切に扱えない問題もあります。精神疾患(うつ病、不安障害、PTSD、摂食障害など)の治療、深刻なトラウマの処理、自殺念慮、物質依存や行動依存、人格障害などは、専門的な医療やカウンセリング、心理療法の対象となります。これらの問題は、専門的な診断と治療的介入を必要とするため、メンタルコーチングの範囲を超えています。

グレーゾーンとして、軽度の不安や気分の落ち込み、過去の経験の影響などがあります。これらについては、その深刻さや影響の程度によって、メンタルコーチングで扱えるかどうかが変わってきます。

倫理的なメンタルコーチは、自分の専門範囲を理解し、必要に応じて適切な専門家(精神科医、臨床心理士など)への紹介を行います。クライアントとしても、自分の抱える問題の性質を考慮し、適切なサポートを選択することが重要です。

回答 メンタルコーチを選ぶ際には、以下のポイントを考慮することで、自分に合った質の高いコーチを見つけることができます。

まず、資格や専門的背景を確認しましょう。国際コーチング連盟(ICF)などの認定資格を持っているか、どのような訓練を受けてきたかを調べることが重要です。特にメンタルコーチングに関連する専門知識(心理学、スポーツ心理学など)があるかどうかも確認するとよいでしょう。

次に、経験と実績を見ることも大切です。どのような分野や課題に特化しているか、これまでどのようなクライアントをサポートしてきたかを確認します。自分の目標や課題に関連する経験を持つコーチを選ぶと、より効果的なサポートが期待できます。

また、コーチングの方法論やアプローチについても確認しましょう。どのような理論や技法を用いているか、セッションはどのように進行するか、目標設定や進捗管理はどのように行うかなど、コーチングプロセスの透明性は重要です。

さらに、相性や信頼関係も重要な要素です。多くのコーチは無料の初回セッションや体験セッションを提供しているので、これを活用して相性を確かめることをお勧めします。コーチとの間に信頼感や共感を感じられるか、自分の話を安心して共有できる環境かどうかを確認しましょう。

最後に、料金体系や契約条件も確認すべきポイントです。セッションの料金、期間、キャンセルポリシーなどを事前に明確にし、自分の予算や状況に合っているかを判断します。

メンタルコーチ選びで最も重要なのは「化学反応」です。資格や経験も大切ですが、あなたが「この人なら安心して話せる」と感じられるかどうかが成功の鍵です。良いコーチは初回から「あなたの話をもっと聞きたい」と思わせる質問力と傾聴力を持っています。体験セッションで「自分の考えが整理された」「新しい気づきがあった」と感じたら、それは良い兆候です。直感を大切にしてください。