クライアントとのコミュニケーションは、ビジネスの成功に不可欠な要素です。幅広い分野のクライアントを担当し、EC事業のグロースパートナーを務めている大石慎平氏に、成果につながる顧客とのコミュニケーション実践法を伺いました。

Q1:自己紹介をお願いします

大石慎平です。これまで制作会社やメーカーでデザイナー・Webディレクターとして経験を積んできました。2021年からは株式会社StoreHeroでグロースパートナーとして、Shopifyに特化したEC事業者の売上アップを支援しています。

具体的には、自社の「StoreHero」というシステムを使って、自社ECサイトや外部ツールなどに蓄積されているデータを見える化・連携を行い、広告、CRM、SEO、SNSなど領域を横断した運用施策の提案・実行を事業者とともに進めています。

クライアントの商品分野はアパレル、生活雑貨、食品、日用品など幅広く、規模感も立ち上げて間もないブランドから上場企業のブランドまで多岐にわたります。

2025年からは社内のグロースパートナーチームのリーダーも務めています。

Q2:対クライアントへのコミュニケーションで注意していることは?

StoreHeroのミッションは「事業者をヒーローにすること」です。クライアントのEC事業が継続的に成長できるようにアドバイスするだけでなく、実際の運用に組み込み、結果が出るまでご支援をしているのでクライアントと深く関わりながらご支援しています。なのでクライアントとコミュニケーションを円滑に取れることは仕事をする上で必須事項だと思っていますね。

クライアントとのコミュニケーションの取り方

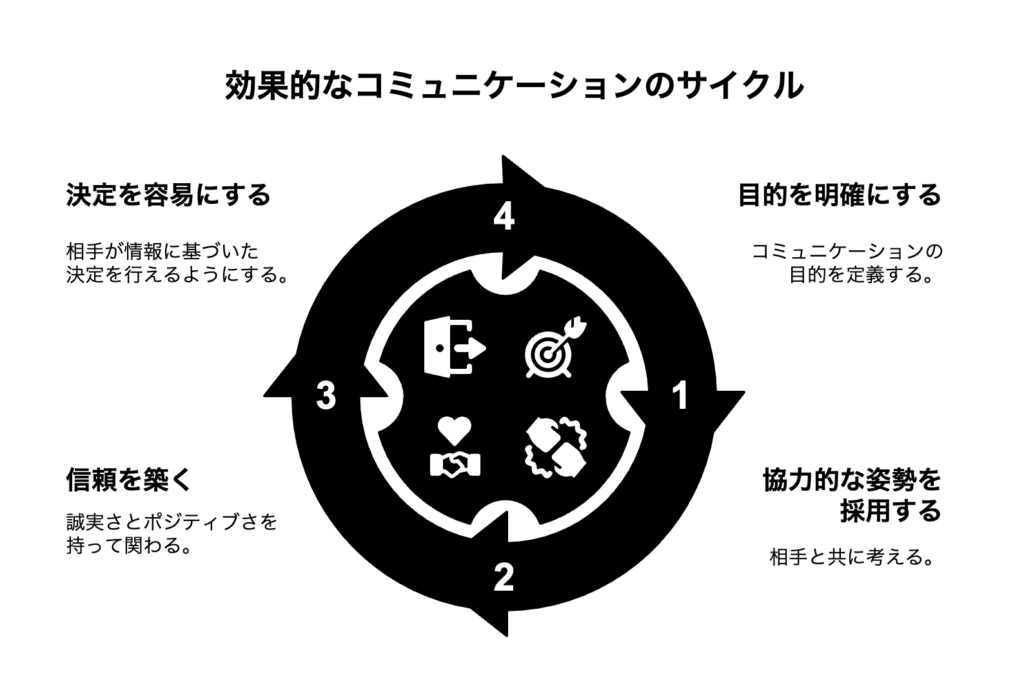

クライアントとは月に2回くらいオンラインで定例ミーティングを行い、施策提案や議論、報告をしています。日常的なやり取りはSlackやGoogleチャットを使っていて、ほぼオンラインで完結していますね。特に意識しているのは以下の4つです。

- クライアントとのコミュニケーションを「成果につなげる」こと

- チームになるための「共創型コミュニケーション」

- 信頼関係を築くための「誠実さ・一貫性・ポジティブさ」

- クライアントの意思決定スピードを高める工夫

Q3:コミュニケーションにおける具体的な工夫はありますか?

1. クライアントとのコミュニケーションは成果につなげるための手段

クライアントと僕らが目指すゴールをはっきり共有しておくことが大切ですね。事業のフェーズやプロジェクトによって成果の定義は変わるので、ちょっとでもズレを感じたらミーティングやチャットでこまめに確認・調整しています。例えば、売上を成果にすることが多いのですが、ロイヤルカスタマーの数の増加を成果にしたり、売上だけでなく利益も設定することもあります。

2. チームになるための共創型のコミュニケーション

クライアントとは一緒に成果を出す仲間だと思っています。なので、自分の意見を一方的に言うのではなく、まずは相手の状況や考えをよく聞いて、そこから建設的な話をするようにしています。意見が割れたときも対立せず、「一緒に解決策を探す」というスタンスですね。私たちはIT業界でデジタルツールを日々駆使する人ですが、クライアントはアパレルや食品、雑貨などのメーカーの皆様なので業界を超えてチームにならないといけないと日々意識していますね。

3. 信頼関係を築くための「誠実さ・一貫性・ポジティブさ」

日々の小さなやり取りで信頼関係を積み上げるために、次の3つを特に意識しています。

誠実であること:相手をリスペクトして、伝える言葉に責任を持つこと。

一貫性を持つこと:共通の目標や方針を繰り返し伝えてブレないようにすること。

ポジティブでいること:課題があっても前向きに取り組んで、相手にも安心感を与えること。

成果が思うように出ないときも、信頼関係を築けていれば、もう一度挑戦させていただける機会をいただくこともあります。

4. クライアントの意思決定スピードを高める工夫

クライアントが納得しやすいように、提案の根拠はできるだけ分かりやすいデータとセットで伝えるようにしています。議論が必要な時は、たたき台を用意して論点を整理してからミーティングに臨んでいます。また報連相は基本的にこまめに徹底しつつ、必要ないものは避けるように調整しています。

Q4:対クライアントへのコミュニケーションで経験した大変だった点、失敗した具体的なエピソードはありますか?

チームになるための共創型のコミュニケーションでの失敗

アパレル業界の事業者様を担当させていただいたとき、人手不足や社内事情をよく確認しないで、一方的に施策を進めてしまったことがありました。新しい施策の必要性は理解はしてもらえましたが、リソース不足でなかなか進まず、結局、施策の初動まで数ヶ月以上かかってしまいました。相手の状況を理解しようとすること、進めるために建設的にコミュニケーションすることができていませんでした。

クライアントの意思決定スピードを高める工夫での失敗

食品や雑貨などを取り扱う事業者様を担当させていただいたときのことですが、運用の改善提案を行った際に、ご納得いただき早く進めたいという気持ちが先行してしまい、相手の理解度を無視して、データを多く提示することを優先させてしまいご理解をうまく得られず、プロジェクトが停滞してしまったことがありました。

その時は「根拠となるデータが多くあって説明をきちんとすれば納得してもらえる」と思い込んでいましたが、逆に一人語りのようになってしまい事業者様を混乱させてしまったのだろうなと反省しています。

Q5:コミュニケーションの問題をどう解消しましたか?(解消されなかった場合、次はどのように対処しますか?)

共創型コミュニケーションの失敗への対処

「プロジェクトは一人じゃ進められない」と改めて意識して、クライアントの状況を事前にしっかりヒアリングするようにしました。特に互いに工数がかかる新しい施策の提案においては、体制やリソースを考慮した内容でお話を進めるようにして、実行可能な内容に工夫したり、取り組みの優先順位を見直すことで、コミュニケーションを取りながら調整をするようにしています。

特にご支援しているクライアントは、自社ECだけでなく実店舗、モール、卸売なども兼務されていたり、経営者の方であればブランド全体の舵取りをしながら現場も行うなど多忙を極めるので一方的にならず一緒にどうやったらうまく進められるか?というチームとしてのコミュニケーションを取ろうとすることはプロジェクトの基本的な姿勢だと学びました。

決定スピードを高める工夫の失敗への対処

先の失敗例の反省からですと、事業者様ごとの理解度を事前に把握して、伝えるデータや説明内容をシンプルで適切な量に絞るよう心がけています。

クライアントのなかには、本業が店舗や商品開発などの職務で、私たちが日々使っているECやデジタルマーケティングの情報に必ずしも詳しいわけではないことも多々あります。

まず、このような個々人レベルでの前提をちゃんと察せられるような質問をする、ということを意識するようにしています。例えば「Google広告の運用はやられたことはございますか?代理店様にご依頼されていたのであればレポートはチェックされていましたか?」など、過去のご経験からご理解を推し量ったりしています。

また、日々の説明でデータを扱うときには、理解度に合わせてLTVやCVRなどの専門用語は使わないようにしたり、知っていても定義を明示してお伝えするようにするなど、使う言葉に対しても意識するようにしました。

さらに複数の指標が並ぶデータ(表やグラフなど)を使って説明するときは、まず議論のキーとなるデータだけに絞って提示し、色やサイズの見た目を工夫して気づいていただきたいポイントだけをパッと見てわかるように工夫をするようにしました。

データを出して理解してもらうのではなく「理解される(してしまう)ようにデータを出す」という用い方から意識するようにしています。

Q6:対クライアントへのコミュニケーションで悩んでいる人にアドバイスをお願いします

クライアントとのコミュニケーションは難しいですよね。特に定量的に良いか悪いかも把握しにくいので学習のしにくさもあるのかなと思います。

そのようなことを思いながら私もずっと試行錯誤してきたのですが、その中で特に大切だなと感じているポイントを4つ紹介しますね。

1. 何のために話すのか「目的」を決める

コミュニケーションは、目的が曖昧だと迷走しがちなので、最初に「何を達成したいか」を明確にするるようにしています。たとえば「信頼関係を作りたいのか」「課題をはっきりさせたいのか」「決定を促したいのか」など。コミュニケーションの目的を明確にすると話す内容や伝え方が自然にまとまります。

2. 相手と「一緒につくる」スタンスでいる

自分の意見を押し通すよりも「一緒に考える」という姿勢がとても重要です。相手の状況をちゃんと理解し、一緒に解決策を探すことで、スムーズに進みやすくなるので、まずコミュニケーションをおこなう前からこのような意識をもつか、もたないかで振る舞い方は変わるはずです。

3. 誠実さとポジティブさで信頼をつくる

コミュニケーションを継続的にうまく行うために最も大切なのはその人との信頼関係だと思っています。当たり前のことですが信頼関係は会ってすぐに作れるものではなく、日々の小さなやり取りの積み重ねでしか作れません。こちらから信頼関係を築こうとする姿勢で、どのような方でも誠実な態度を忘れずに、言動に一貫性を持ち、できるだけ前向きに取り組むことで相手から信頼されやすくなりますよ。

4. 相手が決めやすい環境を整える

プロジェクトをうまく進めるためのコミュニケーションとして、クライアントが迷わず決定できるように分かりやすく情報を整理して伝えることを心がけています。特に、議論が必要なときは、事前にたたき台となる資料を用意して論点を明確にしておくと、スムーズに判断を促したり、判断が難しい場合でも検討ポイントの把握につながるのでうまく進みやすいです。

参考:storehero.io>EC事業を継続的に成長させる「グロースパートナー」とは?大石慎平氏がStoreHeroのインタビューで紹介