組織やチームの成果が思うように上がらない、社員の離職率が高い、トラブルが頻発するといった問題に直面していませんか?これらの問題の根底には「マネジメント不足」という共通の課題が潜んでいることがあります。マネジメント不足は、組織の成長を阻む見えない壁となり、業績の低下や競争力の喪失につながります。本記事では、マネジメント不足が生じる要因と、その解決策について解説します。

マネジメント不足の主な要因と組織への影響

マネジメント不足は一朝一夕に生じるものではなく、複数の要因が重なって発生します。これらの要因を理解することが、問題解決の第一歩となります。

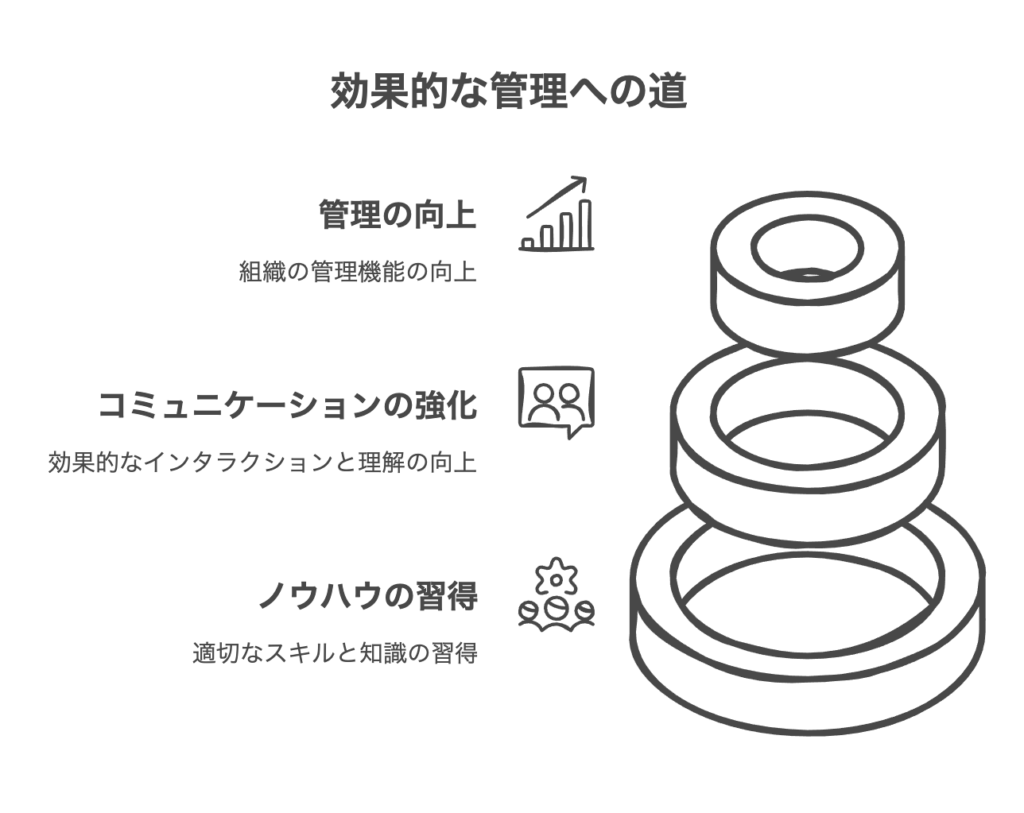

マネジメント不足の根本的な要因は、マネジメントに関する適切なノウハウや知識の欠如、そして組織内のコミュニケーション不全にあります。

コミュニケーション不足による情報伝達の断絶

マネジメント不足の最も一般的な要因の一つが、上司と部下の間のコミュニケーション不足です。適切なコミュニケーションがなければ、情報伝達がスムーズに行われず、業務の混乱や効率の低下を招きます。

コミュニケーション不足がもたらす具体的な問題点:

- 情報が正確に伝わらず、業務の誤解や遅延が発生する

- 部下が上司に相談しづらい雰囲気ができ、問題が放置される

- チーム内の信頼関係が構築されず、協力体制が弱まる

- フィードバックの機会が減少し、成長の機会が失われる

- 組織の方向性や目標が共有されず、バラバラな行動につながる

例えば、ある製造業の現場では、上司からの指示が曖昧だったため、製品の仕様に関する認識の違いが生じました。その結果、大量の不良品が発生し、納期遅延と顧客からのクレームにつながりました。このケースでは、上司が定期的なミーティングを設け、指示内容を明確に伝え、質問を受け付ける機会を設けていれば、問題を未然に防げたかもしれません。

コミュニケーションは「量」より「質」が重要です。単に頻度を増やすだけでなく、部下が本音で話せる環境づくりが鍵。特に1on1ミーティングでは、業務の話だけでなく、部下の成長や悩みにも耳を傾けることで、信頼関係が築けます。

マネジメントノウハウの不足と教育機会の欠如

多くの管理職は、優秀な専門職からの昇進によってその地位に就くことが一般的です。しかし、専門スキルに優れていることと、人をマネジメントする能力は必ずしも一致しません。マネジメントスキルを学ぶ機会がないまま管理職になると、効果的なリーダーシップを発揮できない状況に陥りがちです。

マネジメントノウハウ不足の背景:

- 管理職向けの体系的な研修プログラムが不足している

- 昇進時に必要なスキルトレーニングが行われていない

- マネジメントスキルよりも専門知識が評価される組織文化がある

- 先輩管理職からの指導やメンタリングの機会が少ない

- マネジメント理論と実践のギャップを埋める機会がない

例えば、あるIT企業では、優秀なプログラマーがチームリーダーに昇進しましたが、人材育成や業務管理のスキルがなかったため、チームの生産性が低下しました。この企業では、昇進前にマネジメント基礎研修を実施し、昇進後も先輩管理職によるメンタリングを導入することで、新任管理職の成長をサポートする体制を整えました。

時間とリソースの制約がもたらすマネジメント不足

管理職が適切なマネジメントを行うためには、十分な時間とリソースが必要です。しかし、多くの組織では、管理職自身が日常業務に追われ、マネジメント業務に十分な時間を割けないという問題が生じています。

業務過多による時間不足の実態

管理職は通常、自身の専門業務とマネジメント業務の両方を担当することが多く、特に中小企業ではその傾向が顕著です。業務量が過剰になると、マネジメントに充てる時間が削られ、結果として部下の指導や育成が疎かになります。

時間不足がマネジメントに与える影響:

- 部下との1on1ミーティングが短縮されたり、キャンセルされたりする

- 業務の進捗確認や問題解決のための時間が確保できない

- 長期的な戦略立案や組織開発に時間を割けない

- 部下の成長や評価のためのフィードバックが不十分になる

- 自身の業務に追われ、部下の業務を把握できなくなる

ある小売チェーンの店長は、日々の売上管理、在庫発注、顧客対応などの業務に追われ、スタッフの育成に時間を割けませんでした。その結果、新人スタッフの成長が遅れ、顧客サービスの質が低下。この問題を解決するため、本部は店長の業務の一部を自動化し、週に半日はスタッフ育成に専念できる時間を確保するよう業務改革を行いました。

適材適所の配置ができていない組織構造

効果的なマネジメントには、チームメンバーの強みを活かし、適材適所に配置することが重要です。しかし、人材の能力や適性を十分に把握せずに配置を決めてしまうと、業務効率の低下やモチベーションの低下を招きます。

マネジメント不足の大きな要因の一つは、組織内の人材を適切に評価・配置できていないことであり、これにより個々の能力が最大限に発揮されない状況が生まれます。

適材適所の配置ができていない場合の問題点:

- 個人の強みや興味が活かされず、モチベーションが低下する

- 能力と業務のミスマッチにより、業務効率が低下する

- チーム内での役割分担が不明確になり、責任の所在があいまいになる

- 特定のメンバーに業務が集中し、バーンアウトのリスクが高まる

- 人材の成長機会が制限され、組織全体の能力開発が停滞する

人材配置で最も大切なのは「強みを活かす」視点です。弱みを改善することも大切ですが、まずは各メンバーの得意分野で輝かせること。定期的な1on1で部下の興味や強みを把握し、チーム全体でカバーし合える体制を作ることが、マネージャーの重要な役割です。

例えば、あるマーケティング部門では、分析が得意なスタッフにクリエイティブな企画立案を担当させ、逆にクリエイティブな発想が得意なスタッフにデータ分析を任せていました。その結果、業務の質が低下し、チーム全体のパフォーマンスが落ちていました。部門長が各メンバーと面談し、強みや興味を把握した上で業務を再配分したところ、短期間で成果が向上しました。

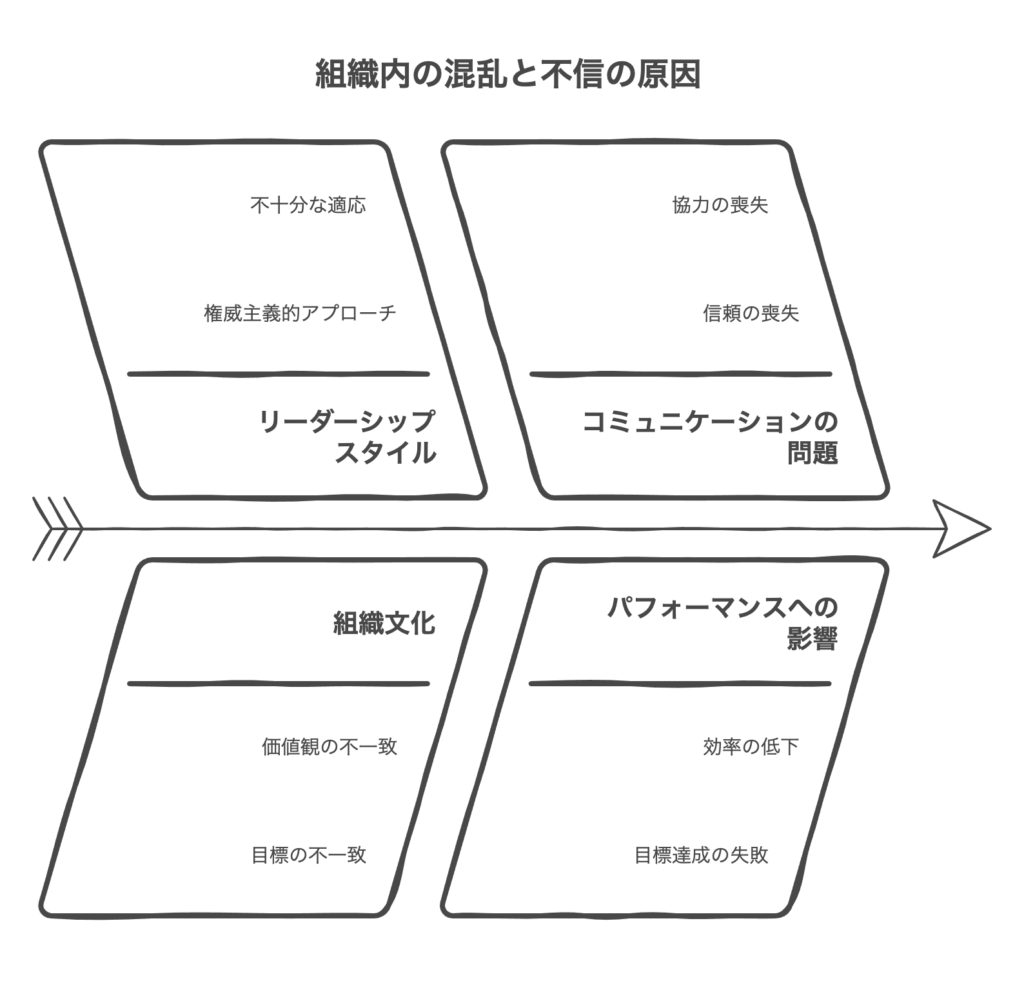

組織文化とリーダーシップスタイルの不一致

マネジメント不足は、組織文化とリーダーシップスタイルの不一致からも生じます。組織の価値観や方向性と、管理職のリーダーシップスタイルが合致していないと、混乱や不信感が生まれ、効果的なマネジメントが困難になります。

権限委譲の不足と過度な中央集権

多くの組織では、上層部が権限を手放さず、意思決定が一部の人間に集中する傾向があります。これにより、現場レベルでの迅速な判断や対応が難しくなり、業務の遅延やモチベーションの低下を招きます。

権限委譲が不足している組織の特徴:

- 些細な決定でも上層部の承認が必要で、意思決定に時間がかかる

- 現場の状況に即した柔軟な対応ができない

- 管理職が部下を信頼せず、過度に業務を監視する

- 部下の成長機会が制限され、主体性が育たない

- 責任は下に押し付けるが、権限は与えないという不均衡が生じる

ある製造業では、工場長が全ての決定権を握り、ライン管理者に権限を委譲していませんでした。そのため、小さな問題でも工場長の判断を仰ぐ必要があり、生産ラインの停止時間が長引くなどの非効率が生じていました。新しい工場長が就任し、ライン管理者に一定の判断権限を与えたところ、問題解決のスピードが上がり、生産効率が15%向上しました。

リーダーシップスタイルと組織ニーズのミスマッチ

効果的なリーダーシップスタイルは、組織の状況や文化によって異なります。成長段階の組織には変革型リーダーシップが、安定期の組織には支援型リーダーシップが適しているなど、組織のニーズに合ったリーダーシップスタイルを採用することが重要です。

リーダーシップスタイルと組織ニーズのミスマッチの例:

- 急成長中の組織に保守的なリーダーがいると、機会損失が生じる

- クリエイティブな業界で命令型リーダーシップを取ると、革新性が失われる

- 危機的状況で民主的すぎるリーダーシップは、迅速な対応ができない

- チームの成熟度に合わないリーダーシップスタイルは混乱を招く

- 組織文化と相容れないリーダーシップスタイルは、抵抗や対立を生む

例えば、あるスタートアップ企業では、急成長期に細部まで管理する完璧主義的なCEOが就任しました。彼のスタイルは安定した大企業では機能したかもしれませんが、迅速な意思決定と柔軟性が求められるスタートアップには適していませんでした。結果として、市場機会を逃し、競合に後れを取ることになりました。取締役会は最終的にCEOを交代させ、より柔軟で権限委譲型のリーダーを招聘しました。

マネジメント不足を解消するための具体的アプローチ

マネジメント不足の要因を理解したところで、次はその解消に向けた具体的なアプローチを考えていきましょう。適切な対策を講じることで、組織のパフォーマンスを向上させ、健全な職場環境を構築することができます。

マネジメント能力向上のための教育と支援体制

マネジメントスキルは生まれつきのものではなく、学習と実践によって身につけるものです。組織として、管理職の育成と支援に投資することが、マネジメント不足の解消につながります。

効果的なマネジメント教育と支援の方法:

- 新任管理職向けの体系的な研修プログラムを提供する

- 経験豊富な管理職によるメンタリング制度を導入する

- 外部セミナーや書籍などの学習リソースへのアクセスを提供する

- 定期的なマネジメントスキル向上のためのワークショップを開催する

- 管理職同士が経験や課題を共有できる場を設ける

ある金融機関では、新任管理職に対して3ヶ月間の集中研修プログラムを実施しています。このプログラムでは、リーダーシップ理論の学習だけでなく、ロールプレイングやケーススタディを通じた実践的なスキル習得に重点を置いています。さらに、研修後も6ヶ月間、シニアマネージャーによるメンタリングを受ける仕組みを導入し、現場での実践をサポートしています。この取り組みにより、新任管理職の定着率が向上し、部下の満足度も高まりました。

マネジメント教育で最も効果的なのは「理論と実践の循環」です。座学で学んだことを実際に試し、その結果を振り返り、また学ぶ…このサイクルを回すことが大切。特に「失敗からの学び」を共有できる文化があると、組織全体のマネジメント力が高まります。

効果的なコミュニケーション構造の構築

マネジメント不足の大きな要因であるコミュニケーション不足を解消するためには、組織内のコミュニケーション構造を見直し、情報の流れをスムーズにすることが重要です。

コミュニケーション構造改善のためのアプローチ:

- 定期的な1on1ミーティングを制度化し、上司と部下の対話の機会を確保する

- チーム全体での情報共有ミーティングを定期的に開催する

- デジタルツールを活用し、リアルタイムでの情報共有を促進する

- オープンドアポリシーを導入し、上司への相談のハードルを下げる

- フィードバックを双方向に行う文化を醸成する

例えば、あるソフトウェア開発企業では、週次のチームミーティングに加え、月2回の1on1ミーティングを必須としています。また、Slackなどのコミュニケーションツールを活用し、リアルタイムでの情報共有や質問対応を促進しています。さらに、四半期ごとに「フィードバックデー」を設け、上司から部下だけでなく、部下から上司へのフィードバックも奨励しています。これらの取り組みにより、情報の透明性が高まり、チーム内の信頼関係が強化されました。

マネジメント不足を解消するためには、組織全体でコミュニケーションの質と量を向上させる取り組みが不可欠であり、これにより情報の流れがスムーズになり、問題の早期発見と解決が可能になります。

組織構造と業務プロセスの最適化

マネジメント不足の解消には、組織構造や業務プロセスの見直しも重要です。適切な権限委譲や業務の効率化により、管理職がマネジメント業務に集中できる環境を整えることが必要です。

権限委譲と意思決定プロセスの改善

効果的なマネジメントのためには、適切な権限委譲と明確な意思決定プロセスが不可欠です。これにより、管理職の負担が軽減され、より戦略的な業務に集中できるようになります。

権限委譲と意思決定プロセス改善のポイント:

- 各役職レベルでの決裁権限を明確に定義する

- 部下の能力と経験に応じて段階的に権限を委譲する

- 権限委譲後もサポートとフィードバックを継続する

- 意思決定のためのフレームワークや基準を共有する

- 失敗を学びの機会と捉え、過度なペナルティを与えない文化を作る

ある小売チェーンでは、店長に商品発注や人員配置の権限を委譲し、本部は月次の業績レビューと支援に集中する体制に変更しました。また、「決裁権限表」を作成し、金額や影響範囲に応じた決裁レベルを明確にしました。この変更により、意思決定のスピードが向上し、現場の状況に合わせた柔軟な対応が可能になりました。

業務効率化とマネジメント時間の確保

管理職が適切なマネジメントを行うためには、十分な時間を確保することが重要です。そのためには、業務の効率化や優先順位の見直しが必要になります。

マネジメント時間確保のための施策:

- 定型業務の自動化やシステム化を進める

- 会議の目的と所要時間を明確にし、不要な会議を削減する

- マネジメント業務を週間・月間スケジュールに組み込む

- 「マネジメントタイム」として部下との面談や育成に充てる時間を確保する

- 業務の優先順位付けを徹底し、重要度の低い業務は委譲または廃止する

マネジメントの質を高めるには「時間の確保」が最重要です。多くの管理職は「忙しくて部下の面倒を見る時間がない」と言いますが、それこそがマネジメント不足の本質。マネジメント業務を「あれば良いもの」ではなく「最優先業務」と位置づけ、スケジュールに組み込むことが大切です。

例えば、あるサービス業の企業では、管理職の業務分析を行い、付加価値の低い業務を特定しました。その結果、報告書作成や会議参加などの業務を30%削減し、その時間を部下との1on1ミーティングや戦略立案に充てるよう変更しました。また、毎週水曜日の午後を「マネジメントタイム」として確保し、この時間には会議を入れないというルールを設けました。これにより、管理職のマネジメント業務の質が向上し、チームのパフォーマンスも改善しました。

マネジメント不足は、組織の成長と発展を阻害する重大な問題です。しかし、その要因を正しく理解し、適切な対策を講じることで、解消することが可能です。コミュニケーションの改善、マネジメント教育の充実、組織構造や業務プロセスの最適化など、多角的なアプローチが必要となります。

組織のリーダーは、マネジメント不足の兆候に早期に気づき、積極的に対策を講じることが重要です。それにより、組織の生産性向上、従業員満足度の向上、そして持続的な成長を実現することができるでしょう。マネジメントは一朝一夕に身につくものではありませんが、継続的な学習と実践により、確実に向上させることができます。

よくある質問

回答 マネジメント不足を示す主な兆候には以下のようなものがあります。まず、チーム内のコミュニケーション不足が挙げられます。情報共有が滞り、同じ質問が繰り返されたり、重要な情報が一部のメンバーにしか伝わっていなかったりする状況は要注意です。

次に、業務の重複や遅延が頻発する場合も、マネジメント不足のサインかもしれません。役割分担が不明確で、誰が何をすべきか混乱している状態は、適切な業務管理ができていない証拠です。

また、従業員の離職率が高い、特に優秀な人材が辞めていく傾向がある場合は、マネジメントに問題がある可能性が高いです。さらに、チーム内の対立やコンフリクトが増加し、解決されないまま放置されている状況も危険信号です。

最後に、目標達成率の低下や業績の悪化が継続している場合も、マネジメント不足を疑うべきでしょう。これらの兆候が複数見られる場合は、早急にマネジメント体制の見直しが必要です。

マネジメント不足の最も見落としがちな兆候は「沈黙」です。会議で誰も発言しない、上司に対して質問や意見が出ない、問題があっても報告されない…こうした「異常な平穏」は実は大きな危険信号。健全な組織では、建設的な議論や率直なフィードバックが飛び交うものです。

回答 マネジメント不足と人材不足は、一見似ているように見えますが、本質的に異なる問題です。人材不足は単純に必要な人数や能力を持った人材が足りていない状態を指します。これは採用活動の強化や外部リソースの活用などで対応できます。

一方、マネジメント不足は、人材の数や質の問題ではなく、組織内の指導・管理体制の問題です。十分な人数がいても、適切な方向付けや調整、育成が行われていなければ、組織としての成果は上がりません。

例えば、同じ10人のチームでも、明確な目標設定や役割分担、進捗管理が行われていれば高いパフォーマンスを発揮できますが、これらが欠けていれば混乱と非効率が生じます。

また、人材不足は比較的わかりやすい問題ですが、マネジメント不足は表面化しにくく、「なんとなく成果が出ない」「雰囲気が悪い」といった形で現れることが多いため、根本原因の特定が難しいという特徴があります。

回答 新任管理職がマネジメント不足を解消するためには、以下のステップから始めることをお勧めします。

まず、チームメンバーとの信頼関係構築を最優先してください。各メンバーと1on1ミーティングを行い、彼らの強み、課題、キャリア目標を理解することが重要です。この過程で、チームの現状や潜在的な問題点も把握できるでしょう。

次に、チームの目標と期待値を明確にします。組織の大きな目標とチームの役割を理解し、それをメンバー個人の目標に落とし込みます。「何のために」「何を」「いつまでに」達成すべきかを明確にすることで、方向性のブレを防ぎます。

また、定期的なコミュニケーションの仕組みを確立しましょう。週次のチームミーティング、月次の進捗確認、四半期ごとの振り返りなど、情報共有と課題解決のための場を設けることが大切です。

さらに、自分自身のマネジメントスキル向上にも投資してください。書籍や研修、先輩管理職からのアドバイスなどを通じて、継続的に学ぶ姿勢を持ちましょう。

新任管理職の多くが陥る罠は「すぐに結果を出そうとすること」です。信頼関係なしに改革を急ぐと、チームの反発を招きます。最初の3ヶ月は「聴く」ことに集中し、チームの実情を理解することに時間を使いましょう。その上で、小さな成功体験を積み重ねていくアプローチが効果的です。

回答 マネジメント不足によるモチベーション低下に対処するには、まず現状を正直に認識し、改善の意思を示すことが重要です。以下のステップで対応しましょう。

第一に、部下との対話の機会を増やします。1on1ミーティングを定期的に設け、彼らの不満や懸念を率直に聞き出しましょう。この際、防衛的にならず、真摯に耳を傾けることが大切です。

次に、明確な期待値とフィードバックを提供します。部下が何をすべきか、どのように評価されるのかを明確にし、定期的に建設的なフィードバックを行いましょう。「何が良かったか」「何を改善すべきか」を具体的に伝えることで、方向性が見えてきます。

また、成長機会と自律性を提供することも重要です。部下の強みを活かせる挑戦的な仕事を任せ、適切な権限委譲を行うことで、自己効力感とモチベーションを高めることができます。

さらに、成果を認め、適切に評価・称賛することも忘れないでください。小さな成功でも積極的に認めることで、部下は自分の貢献が価値あるものだと感じることができます。

回答 組織全体でマネジメント不足が慢性化している場合、経営層は以下のような包括的な対策を講じるべきです。

まず、マネジメント育成の体系的なプログラムを構築します。新任管理職から上級管理職まで、各レベルに応じたマネジメント研修を提供し、継続的な学習の機会を確保しましょう。単発の研修ではなく、実践と振り返りを組み合わせた長期的なプログラムが効果的です。

次に、マネジメントの評価基準と報酬体系を見直します。業績だけでなく、部下の育成や組織開発など、マネジメントの質を評価する指標を導入し、それを昇進や報酬に反映させることで、マネジメントを重視する文化を醸成できます。

また、組織構造と業務プロセスの最適化も重要です。管理職が適切なマネジメントに集中できるよう、業務の効率化や権限委譲の仕組みを整えましょう。管理職一人あたりの部下の数(スパン・オブ・コントロール)も適正化する必要があります。

さらに、経営層自身がロールモデルとなることも不可欠です。経営層が良いマネジメント実践を示し、オープンなコミュニケーションや継続的な学習を奨励することで、組織全体にポジティブな影響を与えることができます。

組織全体のマネジメント改革で最も重要なのは「言行一致」です。経営層が「人材育成が大切」と言いながら、実際は短期的な数字だけを追い求めていては、マネジメントの質は向上しません。研修や制度も大切ですが、「どんな行動が評価され、報われるのか」という組織の価値観を明確に示し、実践することが本質的な変革につながります。