マネジメント能力のない上司は、組織の生産性や従業員のモチベーションに大きな悪影響を与える可能性があります。効果的なリーダーシップの欠如は、チームの成果を低下させ、優秀な人材の流出を招くこともあります。本記事では、マネジメント能力のない上司の特徴を詳しく解説し、その影響と対処法について考察します。

マネジメント能力のない上司の典型的な特徴

マネジメント能力のない上司には、コミュニケーション不足、責任回避、意思決定の遅さなど、いくつかの共通した特徴があります。これらの特徴を理解することで、問題の早期発見と対策が可能になります。

コミュニケーション能力の欠如

マネジメント能力のない上司の最も顕著な特徴の一つは、コミュニケーション能力の不足です。これは以下のような形で現れます:

- 指示が曖昧で分かりにくい

- 部下の意見や提案を聞かない

- フィードバックが不適切または不足している

- チーム内の情報共有が不十分

- 他部署との連携がうまくいかない

例えば、ある製造業の現場では、上司の指示が曖昧だったため、製品の仕様に関する認識の違いが生じ、大量の不良品が発生しました。この事態は、上司が明確な指示を出し、部下からの質問を促していれば防げたかもしれません。

責任感の欠如と責任転嫁

マネジメント能力のない上司のもう一つの特徴は、責任感の欠如です。これは以下のような行動として表れます:

- 失敗やミスを部下のせいにする

- 困難な決定を回避し、部下に押し付ける

- 成功の功績を独り占めし、失敗は部下のせいにする

- 問題が発生しても積極的に解決しようとしない

- 自分の判断ミスを認めない

ある IT 企業では、プロジェクトの遅延が発生した際、マネージャーは自身の計画ミスを認めず、チームメンバーの能力不足が原因だと主張しました。この態度はチームの士気を大きく低下させ、その後の業務にも悪影響を及ぼしました。

責任転嫁は組織の信頼関係を壊す最大の要因です。優れたマネージャーは「失敗は私の責任、成功はチームの功績」という姿勢を持ちます。この姿勢がチームの団結力と挑戦する勇気を生み出すのです。

マネジメント能力不足が引き起こす組織への悪影響

マネジメント能力のない上司の存在は、単に個人の問題にとどまらず、組織全体に深刻な影響を及ぼします。その影響は短期的なものから長期的なものまで多岐にわたります。

生産性の低下と業務効率の悪化

マネジメント能力のない上司のもとでは、チームの生産性が著しく低下する傾向があります。具体的には以下のような問題が発生します:

- 不適切な業務分配による過重労働や遊休時間の発生

- 曖昧な指示による手戻りや重複作業の増加

- 優先順位の設定ミスによる重要タスクの遅延

- チーム内のコミュニケーション不足による情報の齟齬

- モチベーション低下による全体的な業務効率の悪化

例えば、ある広告代理店では、マネージャーの不適切な業務配分により、一部の社員が過重労働に陥る一方で、他の社員は仕事が少なく時間を持て余すという状況が発生しました。この結果、チーム全体の生産性が低下し、クライアントからの信頼も失われていきました。

人材の流出と組織の弱体化

マネジメント能力のない上司の下では、優秀な人材が流出するリスクが高まります。これは以下のような要因によるものです:

- 公平性を欠いた評価や処遇

- キャリア成長の機会の欠如

- ストレスフルな職場環境

- 自身の能力を発揮できないフラストレーション

- 組織の将来性への不安

ある IT 企業では、マネジメント能力の低い上司の下で、2年間で優秀なエンジニアの30%が退職しました。彼らの多くは、「自分の意見が尊重されない」「成長の機会がない」といった理由を挙げており、これは直接的に上司のマネジメント能力不足に起因するものでした。

マネジメント能力のない上司の存在は、短期的な業績低下だけでなく、長期的な組織の競争力低下にもつながる重大な問題です。人材の流出は組織の知識やスキルの喪失を意味し、回復には多大な時間とコストがかかります。

優秀な人材の流出は、氷山の一角に過ぎません。表面化しない「内なる退職」、つまり心理的に組織から離脱している従業員の存在こそ、最も警戒すべき問題です。彼らは物理的には職場に留まっていても、創造性や生産性は著しく低下しています。マネジメント能力の向上は、この「内なる退職」を防ぐ最も効果的な方法の一つなのです。

マネジメント能力向上のための具体的アプローチ

マネジメント能力のない上司の問題に対処するためには、個人レベルでの努力と組織レベルでの支援が必要です。ここでは、マネジメント能力を向上させるための具体的なアプローチを紹介します。

自己認識と継続的学習の重要性

マネジメント能力向上の第一歩は、自己認識を深めることです。自分の強みと弱みを客観的に把握し、改善すべき点を特定することが重要です。以下のような方法で自己認識を深めることができます:

- 360度フィードバックの実施

- 定期的な自己評価と振り返り

- メンターやコーチからのアドバイス取得

- 部下からの率直な意見収集

- マネジメントスキル評価テストの受験

例えば、ある製造業の中間管理職は、毎月末に「マネジメント振り返りシート」を記入する習慣をつけました。このシートには「今月最も効果的だった対応」「改善すべき点」「来月試したい新しいアプローチ」などを記録します。この習慣により、自身のマネジメントスタイルの変化や改善点を客観的に把握できるようになりました。

また、継続的な学習も不可欠です。マネジメントスキルは日々の実践と学習によって磨かれていきます。以下のような方法で学習を継続することができます:

- マネジメント関連の書籍や記事の定期的な読書

- オンライン講座やセミナーへの参加

- 他部署や他社のマネージャーとの情報交換

- ケーススタディの分析と討論

- 実践的なワークショップへの参加

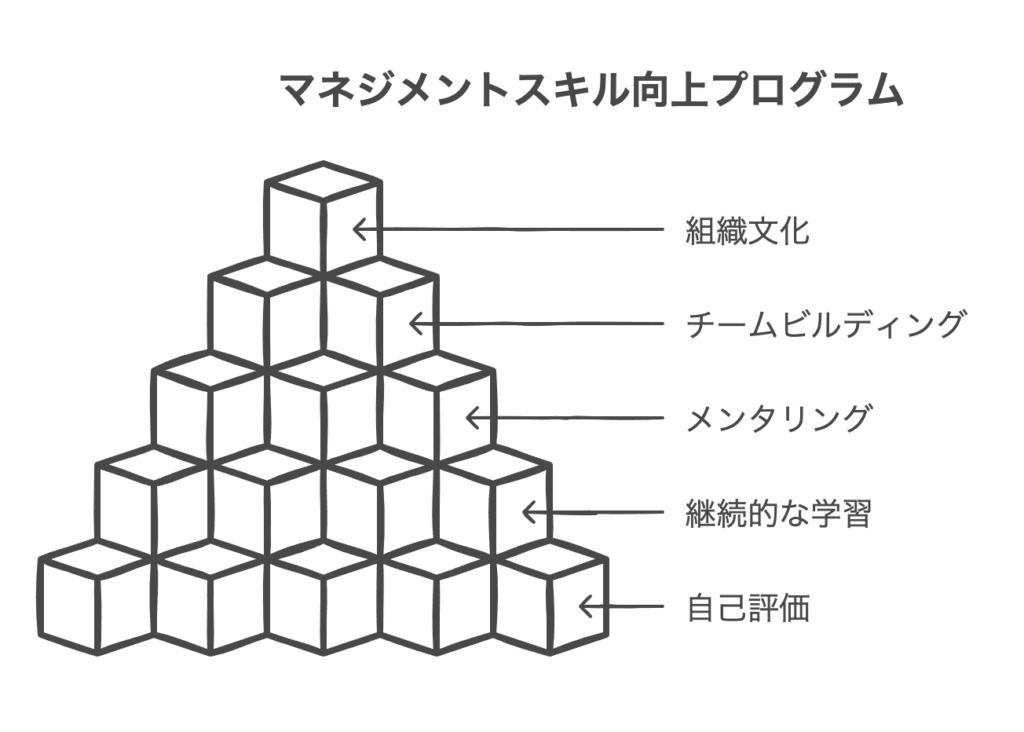

組織的なマネジメント能力向上プログラムの導入

個人の努力だけでなく、組織全体でマネジメント能力の向上に取り組むことが重要です。効果的な組織的アプローチには以下のようなものがあります:

- 体系的なマネジメント研修プログラムの導入

- メンタリングやコーチングシステムの確立

- 定期的なマネジメントスキル評価と改善計画の策定

- 成功事例の共有と表彰制度の導入

- マネジメント能力を考慮した昇進・評価制度の構築

ある大手 IT 企業では、「マネジメント・アカデミー」と呼ばれる社内研修プログラムを設立しました。このプログラムでは、新任マネージャーから上級管理職まで、各レベルに応じた研修内容を提供しています。また、研修後のフォローアップとして、3ヶ月間のメンタリングを組み合わせることで、学んだスキルの実践と定着を図っています。

マネジメント能力の向上には「知識」と「実践」のバランスが重要です。座学だけでは実際の場面で活かせず、実践だけでは体系的な理解が不足します。理想的なのは、学んだことをすぐに実践し、その結果を振り返り、再び学ぶ…というサイクルを回すことです。組織はこのサイクルを回しやすい環境を整備することが求められます。

マネジメント能力のない上司への対処法と組織の役割

マネジメント能力のない上司の下で働く場合、個人としてどのように対処すべきか、また組織としてどのような支援ができるかを考えることが重要です。ここでは、具体的な対処法と組織の役割について解説します。

部下としての効果的な対応策

マネジメント能力のない上司の下で働く場合、以下のような対応策が考えられます:

- 明確なコミュニケーションを心がける

- 自主的に報告・連絡・相談を行う

- 建設的な提案を積極的に行う

- 自己管理能力を高め、自律的に業務を進める

- 同僚とのチームワークを強化し、互いにサポートし合う

例えば、ある営業部門では、上司の指示が曖昧で具体性に欠けることが多かったため、部下たちが自主的に週次のミーティングを設定し、業務の進捗や課題を共有する場を作りました。これにより、チーム内でのコミュニケーションが活性化し、上司の不十分なマネジメントを補完することができました。

また、上司の弱点を補うような形で自身の強みを発揮することも効果的です。例えば、上司が細かい数字の管理が苦手な場合、自ら進んで詳細なデータ分析を行い、分かりやすくまとめて報告するなどの工夫ができます。このような取り組みは、自身の成長にもつながり、組織全体にも貢献することになります。

組織としての対応と支援体制

マネジメント能力のない上司の問題は、個人の努力だけでは解決が難しい場合もあります。組織としては以下のような対応と支援が必要です:

- 定期的なマネジメント評価と改善プログラムの導入

- マネジメント能力を考慮した適材適所の人事配置

- 専門職と管理職の複線型キャリアパスの提供

- 管理職に対するメンタリングやコーチングの提供

- 組織内の問題解決のための相談窓口の設置

例えば、ある製薬会社では、研究者としては優秀だが管理職としての適性に欠ける人材のために「専門職トラック」を設けました。これにより、管理職にならなくても高い地位と報酬を得られる道が確保され、結果として適性のない人材が管理職に就くことが減少しました。

また、管理職の評価において、業績だけでなく「部下の成長度」「チームの満足度」「離職率」などのマネジメント指標を重視する企業も増えています。このような評価制度の導入により、マネジメント能力の重要性が組織全体に認識され、能力向上への動機付けとなります。

マネジメント能力のない上司の問題は、個人の責任だけでなく組織の課題として捉え、適切な評価・育成・配置の仕組みを整えることが、長期的な解決につながります。

組織として最も重要なのは「マネジメント能力のない人を管理職にしない」という予防策です。多くの企業では「優秀な個人プレイヤー=良い管理職」という誤った等式で昇進を決めています。管理職の選抜基準を見直し、マネジメント適性を重視した人事制度を構築することが根本的な解決策となります。

マネジメント能力のない上司の問題は、多くの組織で見られる共通の課題です。この問題に対処するためには、個人レベルでの自己認識と能力開発、そして組織レベルでの適切な支援と制度設計が必要です。

特に重要なのは、マネジメント能力を単なる個人のスキルではなく、組織の競争力を左右する重要な要素として認識することです。優れたマネジメントは、チームの生産性向上、人材の定着と成長、そして組織全体の健全な発展につながります。

マネジメント能力のない上司の特徴を理解し、その影響を認識することで、個人も組織も適切な対応策を講じることができます。マネジメント能力の向上は一朝一夕には実現しませんが、継続的な取り組みによって、より健全で生産的な職場環境を作り出すことが可能になります。

よくある質問

回答 マネジメント能力のない上司の下でモチベーションを維持するには、いくつかの効果的な方法があります。まず、自分自身の成長目標を明確に設定し、それに焦点を当てることが重要です。上司の評価や指示に過度に依存せず、自分の成長や成果に価値を見出すようにしましょう。

次に、同僚や他部署の信頼できる先輩など、職場内の支援ネットワークを構築することも効果的です。困ったときに相談できる人がいるだけで、精神的な負担は大きく軽減されます。

また、自分の業務の意義や組織への貢献を再確認することで、より大きな視点からモチベーションを見出すことができます。「誰のために」「何のために」この仕事をしているのかを思い出すことで、直属上司との関係だけに囚われない視点を持てます。

さらに、仕事以外の生活でのバランスを大切にし、趣味や家族との時間など、エネルギーを補充できる活動を意識的に取り入れることも重要です。最後に、状況が改善しない場合は、部署異動や転職も選択肢として検討することも必要かもしれません。

「上司のためではなく、自分自身のために働く」という意識の転換が重要です。成長できる環境かどうかを自分で判断し、学べることがあれば積極的に吸収する姿勢を持ちましょう。逆に、上司の悪い例からも「自分がマネージャーになったらこうはしない」という学びを得ることができます。

回答 マネジメント能力のない上司へのフィードバックは慎重に行う必要があります。まず、適切なタイミングと場所を選びましょう。プライベートな場所で、十分な時間を確保し、感情的になっていない冷静な状態で行うことが重要です。

フィードバックの内容は、具体的な事実や状況に基づいたものにし、個人攻撃や感情的な批判は避けてください。「〜さんは〜だ」という人格批判ではなく、「〜という状況で〜という行動があると、〜という影響がある」という形で伝えると受け入れられやすくなります。

また、問題点だけでなく、改善提案も一緒に行うことが効果的です。「〜のようにしていただけると、チームの効率が上がると思います」といった建設的な提案を心がけましょう。

さらに、上司の立場や視点も理解しようとする姿勢を示し、共に問題解決に取り組む協力的な態度で接することが大切です。上司が受け入れやすい言葉遣いや表現を選び、相手の自尊心を傷つけないよう配慮することも忘れないでください。

回答 マネジメント能力のない人が管理職に昇進してしまう主な原因はいくつかあります。最も一般的なのは「ピーターの法則」と呼ばれる現象で、個人の業績や専門スキルのみを基準に昇進が決まり、マネジメント適性が十分に考慮されないことです。優秀なエンジニアが必ずしも優れた技術マネージャーになるとは限りません。

また、多くの組織では、キャリアアップの唯一の道が管理職への昇進であるという構造的な問題があります。専門職として高い評価や報酬を得る道が限られているため、マネジメントに適性がない人も管理職を目指さざるを得ない状況が生まれます。

さらに、マネジメント能力の評価基準が不明確であったり、適切な評価方法が確立されていなかったりする組織的な問題もあります。「部下の育成」「チームビルディング」「コンフリクト解決」などのマネジメントスキルを客観的に評価することは容易ではありません。

加えて、組織内の人間関係や政治的な要因が昇進決定に影響することもあります。実力よりも上層部との関係性が優先されるケースも少なくありません。

多くの企業で見落とされているのは「マネジメントは専門職」という視点です。営業や技術と同様、マネジメントも特別なスキルセットを必要とする専門職なのです。「優秀な人を管理職にする」のではなく「管理職に適した人を管理職にする」という当たり前の原則を徹底することが、組織の健全性を保つ鍵となります。

回答 マネジメント能力のない上司は、部下のキャリア成長に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。具体的には、適切な指導やフィードバックの欠如により、スキル向上の機会が制限されたり、公平な評価が行われず昇進や報酬に影響したりすることがあります。また、やりがいのある仕事の割り当てが適切に行われず、成長機会が失われることもあります。

このような状況での対策としては、まず自己主導型の学習姿勢を持つことが重要です。上司からの指導に頼らず、自ら学習機会を見つけ、スキルアップを図りましょう。オンラインコースや書籍、業界イベントなどを活用することができます。

次に、組織内の他のメンターやロールモデルを見つけることも効果的です。直属の上司以外にも、学べる相手は多くいるはずです。社内の他部署の先輩や、業界内の知り合いなど、多様な人間関係を構築しましょう。

また、自分の成果や貢献を可視化し、上司以外にもアピールする努力も大切です。プロジェクトの成果や顧客からの評価など、客観的な実績を積み重ね、それを適切に伝える術を身につけることで、上司の評価だけに依存しない状況を作ることができます。

回答 マネジメント能力のない上司と優れたマネージャーの最も大きな違いは、「人を中心に考える視点」の有無にあります。優れたマネージャーは、数字や業績だけでなく、それを達成する「人」に焦点を当て、チームメンバーの成長と成功をサポートすることを第一に考えます。

具体的な違いとしては、まずコミュニケーションスタイルが挙げられます。優れたマネージャーは双方向のコミュニケーションを重視し、部下の意見に耳を傾け、建設的なフィードバックを提供します。一方、マネジメント能力のない上司は一方的な指示や批判が多く、部下の声に耳を傾けない傾向があります。

次に、問題解決へのアプローチも大きく異なります。優れたマネージャーは問題の根本原因を特定し、チーム全体で解決策を考える協働的なアプローチを取ります。対して、マネジメント能力のない上司は表面的な対処や責任転嫁に終始しがちです。

また、チーム育成への姿勢も重要な違いです。優れたマネージャーは部下の強みを活かし、成長機会を提供することで、チーム全体の能力向上を図ります。マネジメント能力のない上司は部下の育成に時間を投資せず、短期的な成果のみを追求する傾向があります。

優れたマネージャーとそうでないマネージャーの決定的な違いは「成功の定義」にあります。優れたマネージャーは「チームメンバーの成長と成功」を自分の成功と捉え、部下が自分を超えていくことを喜びます。一方、マネジメント能力のない上司は自分の評価や権力を守ることに執着し、部下の成長を脅威と感じてしまうのです。