ビジネスの現場では「マネジメント」と「プレイヤー」という言葉をよく耳にします。企業の成長とともに、多くの人がプレイヤーからマネジメント職へとキャリアを変化させていきますが、その移行には様々な課題があります。特に、プレイヤーとして優秀だった人が必ずしも優れたマネージャーになるとは限らないという現実があります。

この記事では、マネジメントとプレイヤーの基本的な違いや役割、それぞれに求められるスキル、そして両方の役割を担うプレイングマネージャーの課題と対策について解説します。組織内での自分の立ち位置を理解し、効果的に役割を果たすための参考にしてください。

マネジメントとプレイヤーの基本的な役割の違い

組織において、マネジメントとプレイヤーはそれぞれ異なる役割を担っています。その違いを理解することは、自分の立場や期待されていることを明確にする上で非常に重要です。

仕事の対象と責任範囲

マネジメントとプレイヤーの最も基本的な違いは、仕事の対象と責任範囲にあります。マネージャーは「人」を通じて成果を出すことが求められ、チーム全体の目標達成に責任を持ちます。一方、プレイヤーは自分自身の業務遂行と成果に責任を持ちます。

- マネージャー:チームの運営を監督し、メンバー全体の成果に責任を持つ

- プレイヤー:自分に与えられたタスクを効率的に完了させ、個人の目標達成に責任を持つ

例えば、営業部門では、営業マネージャーはチーム全体の売上目標達成のために、メンバーの配置や育成、モチベーション管理などを行います。一方、営業担当者(プレイヤー)は自分の担当顧客への提案や交渉を行い、個人の売上目標達成に注力します。

求められる視点と思考

マネージャーとプレイヤーでは、求められる視点や思考も大きく異なります。マネージャーは組織全体を俯瞰し、長期的な視点で物事を考える必要があります。一方、プレイヤーは自分の担当業務に集中し、専門性を深めることが求められます。

- マネージャー:全体最適を考え、組織の目標達成のために資源(人・時間・予算など)を適切に配分する

- プレイヤー:自分の専門分野で最高のパフォーマンスを発揮し、与えられた課題を効率的に解決する

ソフトウェア開発チームの例では、開発マネージャーはプロジェクト全体の進捗管理や他部門との調整、リソース配分などを担当します。一方、エンジニア(プレイヤー)は特定の機能開発や技術的課題の解決に集中します。マネージャーが「このプロジェクトをいつまでに、どのような品質で完成させるか」を考える一方で、プレイヤーは「この機能をどのように実装するか」という具体的な課題に取り組みます。

マネジメントとプレイヤーの最大の違いは「成果の出し方」です。プレイヤーは自分の能力で直接成果を出しますが、マネージャーは他者を通じて間接的に成果を出します。この「間接性」がマネジメントの難しさであり、同時に醍醐味でもあるのです。優秀なプレイヤーほど「自分でやった方が早い」と感じがちですが、それではマネージャーとしての成長はありません。

マネジメントとプレイヤーの違いは、「誰が」「何に」責任を持つかという点に集約されます。マネージャーはチーム全体の成果に責任を持ち、プレイヤーは個人の業務遂行に責任を持ちます。この役割の違いを理解することが、組織内での自分の立ち位置を明確にする第一歩です。

マネジメントとプレイヤーに求められるスキルセットの違い

マネジメントとプレイヤーでは、求められるスキルセットも大きく異なります。プレイヤーからマネージャーへのキャリアチェンジを考える際には、この違いを理解し、必要なスキルを意識的に身につけることが重要です。

マネジメントに必要な主要スキル

マネージャーには、チーム全体を効果的に導くための様々なスキルが求められます。特に重要なのは、人を動かし、組織全体のパフォーマンスを高めるためのスキルです。

- リーダーシップ:ビジョンを示し、チームを目標に向かって導く能力

- コミュニケーション能力:メンバーや他部門との効果的な情報共有と調整

- 問題解決力:組織の課題を特定し、適切な解決策を見出す能力

- 意思決定力:不確実な状況でも適切な判断を下す能力

- コーチング力:メンバーの成長を支援し、潜在能力を引き出す能力

- 時間管理・優先順位付け:限られたリソースを効果的に配分する能力

小売チェーンの店長の例では、商品知識だけでなく、スタッフのシフト管理、在庫の適正化、顧客満足度の向上、売上目標の達成など、多岐にわたる責任を担います。特に、多様な背景を持つスタッフを一つのチームとしてまとめ上げ、全員が最高のパフォーマンスを発揮できる環境を作ることが求められます。

プレイヤーに必要な主要スキル

一方、プレイヤーには、自分の専門分野で高いパフォーマンスを発揮するためのスキルが求められます。特に重要なのは、専門性と自己管理能力です。

- 専門知識・技術:担当分野における深い知識と実践的なスキル

- 問題解決力:担当業務における課題を効率的に解決する能力

- 自己管理能力:期限や品質基準を守りながら業務を遂行する能力

- 学習意欲:常に新しい知識や技術を吸収し、成長し続ける姿勢

- 協調性:チームの一員として他のメンバーと協力する能力

グラフィックデザイナーの例では、デザインツールの使い方や色彩理論、タイポグラフィなどの専門知識に加え、クライアントの要望を理解し、期限内に質の高い成果物を提出する能力が求められます。また、デザイントレンドの変化に対応するため、常に新しい技術や表現方法を学び続ける姿勢も重要です。

プレイヤーからマネージャーへの転換で最も難しいのは「成功の定義」の変化です。プレイヤー時代は「自分が達成した成果」で評価されていましたが、マネージャーになると「チームが達成した成果」で評価されます。この心理的転換ができないと、つい自分の仕事に没頭してしまい、本来のマネジメント業務がおろそかになってしまいます。

マネジメントとプレイヤーに求められるスキルセットは大きく異なります。マネージャーには人を動かし組織全体のパフォーマンスを高めるスキルが、プレイヤーには専門分野での高い実行力と自己管理能力が求められます。キャリアパスを考える際には、自分の強みや志向性に合った役割を選ぶことが重要です。

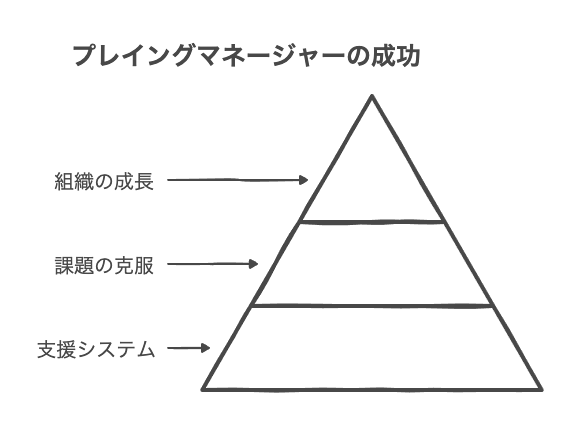

プレイヤー型マネジメントの課題と効果的な対応策

多くの企業では、優秀なプレイヤーがマネージャーに昇進するキャリアパスが一般的です。しかし、プレイヤーとしての業務も継続しながらマネジメントも担う「プレイングマネージャー」の立場には、様々な課題があります。

プレイングマネージャーが直面する典型的な課題

プレイングマネージャーは、プレイヤーとしての業務とマネジメント業務の両方を担うため、様々な課題に直面します。特に時間配分とアイデンティティの葛藤が大きな問題となります。

- 時間の不足:プレイヤー業務とマネジメント業務の両方をこなす時間的余裕がない

- 優先順位の混乱:自分の業務と部下の支援のどちらを優先すべきか判断が難しい

- 役割の葛藤:プレイヤーとマネージャー、どちらの立場で行動すべきか迷う

- スキルのミスマッチ:プレイヤーとして培ったスキルがマネジメントには必ずしも役立たない

- 部下との関係構築の難しさ:同僚から上司への立場の変化に伴う関係性の変化

IT企業の開発リーダーの例では、自身もコードを書きながらチームメンバーの進捗管理や技術的な指導も行う必要があります。締め切りが迫ると自分の担当部分に集中してしまい、メンバーのサポートがおろそかになりがちです。また、技術的な判断では的確なアドバイスができても、メンバーのモチベーション管理や成長支援といった面では経験不足を感じることもあります。

効果的なプレイヤー型マネジメントの実践方法

プレイングマネージャーとして成功するためには、プレイヤー業務とマネジメント業務のバランスを取るための工夫が必要です。以下に効果的な実践方法を紹介します。

- 時間の明確な区分:プレイヤー業務とマネジメント業務の時間を明確に分ける

- 権限委譲の促進:部下に適切に権限を委譲し、自分の負担を減らす

- コミュニケーションの強化:定期的な1on1ミーティングなどで部下との対話を確保する

- プレイヤー業務の段階的な移行:徐々にプレイヤー業務を減らし、マネジメント業務を増やす計画を立てる

- 自己啓発の継続:マネジメントスキルを意識的に学び、成長させる

製造業の現場監督の例では、午前中は現場作業に参加し、午後はミーティングや書類作業などのマネジメント業務に充てるという時間配分を行っています。また、ベテラン作業員に一部の業務の指導を任せることで、自分の負担を減らすと同時に、部下の成長機会も作っています。さらに、週に一度は各メンバーと15分程度の1on1ミーティングを行い、業務上の課題や悩みを聞く時間を確保しています。

プレイングマネージャーの最大の落とし穴は「自分でやった方が早い症候群」です。確かに短期的には自分で手を動かした方が早いかもしれませんが、長期的には部下の成長を阻害し、自分自身も疲弊してしまいます。「教える時間がない」と思っても、最初に適切な時間を投資することで、後々大きなリターンが得られることを忘れないでください。

プレイヤー型マネジメントの成功には、時間の明確な区分と権限委譲が鍵となります。プレイヤー業務とマネジメント業務のバランスを意識的に管理し、徐々にマネジメント比重を高めていくことで、チーム全体のパフォーマンス向上につながります。

マネジメントとプレイヤー、それぞれの適性と選択のポイント

キャリア形成において、マネジメント志向かプレイヤー志向かを見極めることは重要です。どちらが優れているということではなく、自分の適性や価値観に合った選択をすることが、長期的な成功と満足につながります。

マネジメント適性とプレイヤー適性の見極め方

自分がマネジメントに向いているのか、プレイヤーとして活躍するのが適しているのかを見極めるためのポイントを紹介します。

- マネジメント適性の特徴:

- 他者の成長や成功を見ることに喜びを感じる

- 複数の課題や人を同時に管理することが得意

- 全体像を把握し、戦略的に考えることを好む

- 対人関係の構築や調整が得意

- 自分の成果よりもチーム全体の成果を重視する

- プレイヤー適性の特徴:

- 専門分野で深く掘り下げることに喜びを感じる

- 一つのことに集中して取り組むことが得意

- 具体的な成果物を作り出すことを好む

- 自分の技術や知識を磨くことに情熱がある

- 自分の手で直接成果を出すことに満足を感じる

例えば、研究開発部門では、チームをまとめる研究マネージャーと、特定の専門分野で深い知識を持つ研究者(専門研究員)という二つのキャリアパスが存在します。ある研究者は、自分の研究テーマに没頭し、新しい発見をすることに大きな喜びを感じていました。しかし、マネージャーに昇進した後、研究時間が減り、代わりに予算管理や人事評価などの業務が増えたことでストレスを感じるようになりました。結果的に、専門研究員のポジションに戻ることを選択し、再び研究に集中できる環境で高いパフォーマンスを発揮するようになりました。

組織内でのキャリアパス選択のポイント

多くの組織では、昇進=マネジメント職というキャリアパスが一般的ですが、近年は専門性を活かしたプレイヤー型のキャリアパスも重視されるようになっています。自分に合ったキャリアを選択するためのポイントを紹介します。

- 自己分析の重要性:自分の強み、価値観、働き方の好みを客観的に分析する

- 多様なロールモデルの観察:様々な立場で活躍している人の働き方を観察し、参考にする

- 小規模な経験から始める:プロジェクトリーダーなど、小さな範囲でのマネジメント経験を積む

- フィードバックの活用:上司や同僚からの客観的なフィードバックを参考にする

- 組織の制度理解:自社のキャリアパスや評価制度を理解し、選択肢を把握する

IT企業の例では、技術力の高いエンジニアがマネージャーになるという従来のパスに加え、「テクニカルフェロー」や「スペシャリスト」といった、高度な専門性を評価する役職を設けています。ある優秀なエンジニアは、チームマネージャーとして1年間勤務した後、自分はマネジメントよりも技術開発に情熱があることに気づき、テクニカルフェローのポジションに異動しました。その結果、自社の技術革新に大きく貢献し、マネージャー以上の報酬と評価を得ることができました。

キャリア選択で最も重要なのは「自分が何に喜びを感じるか」です。マネジメントもプレイヤーも、どちらが優れているわけではありません。マネジメントは「人を通じて成果を出す喜び」、プレイヤーは「自分の手で直接成果を出す喜び」があります。この違いを理解し、自分の価値観に合った選択をすることが、長期的な成功と幸福につながるのです。

マネジメントとプレイヤーの選択は、どちらが優れているかではなく、自分の適性や価値観に合った選択をすることが重要です。自己分析と小さな経験を通じて自分に合った道を見つけ、組織内で自分の強みを最大限に活かせるキャリアパスを選択しましょう。

マネジメントとプレイヤーの協働による組織力の最大化

マネジメントとプレイヤーは対立する存在ではなく、互いに補完し合うことで組織の力を最大化することができます。両者の強みを活かした協働の方法について考えてみましょう。

相互理解と尊重の文化づくり

マネージャーとプレイヤーが効果的に協働するためには、お互いの役割と価値を理解し、尊重する文化が重要です。

- 役割の明確化:マネージャーとプレイヤーそれぞれの責任範囲を明確にする

- 相互理解の促進:お互いの仕事内容や課題について理解を深める機会を作る

- 多様な貢献の評価:様々な形での組織への貢献を公平に評価する仕組みを整える

- オープンなコミュニケーション:立場に関わらず意見を言いやすい環境を作る

- 成功の共有:チームの成功を全員で共有し、祝う文化を育てる

広告代理店の例では、クリエイティブディレクター(マネージャー)とデザイナー・コピーライター(プレイヤー)の間で定期的な「クリエイティブセッション」を開催しています。このセッションでは、マネージャーはクライアントの要望や市場動向などの全体像を共有し、プレイヤーは最新のデザイントレンドや技術的な可能性について情報提供します。このような相互理解の場を設けることで、プロジェクト全体の質が向上し、チーム内の信頼関係も強化されています。

組織構造と評価制度の最適化

マネジメントとプレイヤーの両方が活躍できる組織を作るためには、組織構造や評価制度の工夫も重要です。

- 複線型キャリアパスの設計:マネジメント職と専門職の両方で成長・昇進できる仕組みを整える

- 公平な評価基準の設定:異なる役割でも公平に評価される基準を設ける

- 柔軟な役割変更:マネジメントとプレイヤーの間で行き来できる柔軟性を持たせる

- クロスファンクショナルチームの活用:様々な役割や専門性を持つメンバーが協働する機会を作る

- メンターシップの促進:経験者が若手を指導する文化を育てる

大手製造業の例では、「マネジメントトラック」と「スペシャリストトラック」という二つのキャリアパスを設け、どちらのパスでも同等の報酬や地位が得られる制度を導入しています。また、3〜5年ごとにキャリアの棚卸しを行い、自分の適性や志向性に合わせてトラックを変更することも可能です。この制度により、マネジメントに向かない人が無理にマネージャーになる必要がなくなり、組織全体のパフォーマンスが向上しました。

最高の組織は「マネジメント vs プレイヤー」という対立構造ではなく、互いの強みを活かし合う協働関係を築いています。マネージャーはプレイヤーが最高のパフォーマンスを発揮できる環境を整え、プレイヤーはその専門性で組織に価値をもたらします。この相互補完的な関係が、組織全体の創造性と生産性を高める鍵なのです。

マネジメントとプレイヤーの違いを理解し、それぞれの強みを活かした協働体制を構築することで、組織全体のパフォーマンスを最大化することができます。相互理解と尊重の文化づくり、そして複線型キャリアパスなどの制度設計が、両者の力を最大限に引き出す鍵となります。

よくある質問

回答 プレイヤーからマネージャーへの移行期に自分で仕事をしてしまう傾向は非常に一般的です。以下のステップで改善していきましょう:

意識的な時間配分:カレンダーにマネジメント業務(1on1、フィードバック、戦略立案など)の時間を明確にブロックしましょう。例えば、午前中はマネジメント業務、午後はプレイヤー業務というように区分けすることも効果的です。

段階的な権限委譲:すべての業務を一度に手放そうとせず、まずは比較的簡単な業務から部下に任せ始めましょう。部下が成功体験を積み、あなた自身も委譲に慣れていくことが大切です。

コーチングスキルの向上:「答えを教える」のではなく「質問を通じて考えさせる」アプローチを意識してみてください。例えば「こうすべきだ」ではなく「どうすれば良いと思う?」と問いかけることで、部下の成長を促せます。

成功の定義を変える:自分の成果ではなく、チーム全体の成果や部下の成長を自分の成功と捉える意識転換を図りましょう。部下が成長したとき、チームが目標を達成したときに喜びを感じられるようになると、真のマネージャーに近づきます。

他のマネージャーとの交流:同じ立場の人と経験や悩みを共有することで、新しい視点やアイデアを得られます。メンターを見つけることも非常に有効です。

この移行期は誰もが経験する成長過程です。完璧を目指さず、少しずつ改善していく姿勢が大切です。

マネージャーへの転換で最も効果的なのは「委譲の成功体験」です。最初は不安でも、部下に任せてみて上手くいった経験を積むことで、「任せても大丈夫」という自信が生まれます。最初から完璧を求めず、小さな業務から委譲を始め、徐々に範囲を広げていくことをお勧めします。

回答 キャリアアップにおいてマネジメントとプレイヤーのどちらを選ぶかは、以下の要素を考慮して判断するとよいでしょう:

自分の適性と価値観:

他者の成長を支援することに喜びを感じるなら、マネジメント向き

専門性を深め、直接成果を出すことに満足を感じるなら、プレイヤー向き

組織の評価制度:

自社がマネジメント職と専門職の両方のキャリアパスを用意しているか

それぞれのパスで昇進や報酬の機会がどの程度あるか

業界の特性:

IT業界では専門性の高いプレイヤーが高く評価される傾向

製造業や金融業では管理職としてのキャリアが主流の場合も

長期的なキャリア展望:

将来的にどのような立場で働きたいか

転職する場合、どちらの経験が活かせるか

自分のライフスタイル:

マネジメント職は責任範囲が広く、時に予測不能な対応が必要

プレイヤーは比較的業務範囲が明確で、ワークライフバランスを取りやすい場合も

重要なのは、「昇進=マネジメント」という固定観念にとらわれないことです。現代のビジネス環境では、専門性を極めたプレイヤーとしても、マネジメントと同等以上の評価や報酬を得られるキャリアパスが増えています。自分の強みと情熱を活かせる道を選ぶことが、長期的な成功と満足につながります。

回答 優秀なプレイヤーがマネージャーとして苦戦しているケースは非常に一般的です。以下のようなサポート方法が効果的です:

具体的な課題の特定:

1on1ミーティングを通じて、どの部分に困難を感じているか具体的に聞き出す

例えば「部下の育成」「時間管理」「権限委譲」など、具体的な課題に分解する

段階的な学習機会の提供:

マネジメント研修やワークショップへの参加を促す

書籍や記事など、自己学習のためのリソースを紹介する

特に課題となっている分野に焦点を当てた学習から始める

メンターの設定:

経験豊富なマネージャーをメンターとして設定し、定期的な相談の場を作る

具体的な状況に対するアドバイスをもらえる関係性を構築する

小さな成功体験の創出:

比較的達成しやすいマネジメント上の目標を設定し、成功体験を積ませる

例えば「効果的な1on1の実施」「チーム会議の改善」など

役割の調整:

移行期間として、一部のプレイヤー業務を継続しながら、徐々にマネジメント業務の比率を高めていく

必要に応じて、プレイングマネージャーとしての役割を明確化する

定期的なフィードバック:

具体的な行動に基づいた建設的なフィードバックを提供する

良い点も改善点も具体的に伝え、成長を支援する

もし一定期間経過しても適応が難しい場合は、本人の適性や志向性に合わせて、専門職への復帰も選択肢として検討することも大切です。人材の適性を活かすことが、個人と組織の双方にとって最善の結果をもたらします。

新任マネージャーへの最大のサポートは「失敗を許容する環境」を作ることです。マネジメントスキルは失敗と学びの繰り返しで身につくもの。完璧を求めず、「これは学習プロセスの一部だ」という認識を組織全体で共有することが重要です。また、マネージャーになったからといって、これまでの専門性を完全に捨てる必要はありません。その専門知識を活かしながら、新しいマネジメントスキルを徐々に身につけていくアプローチも効果的です。

回答 プレイングマネージャーとして効果的に時間管理を行うためのコツは以下の通りです:

時間の明確な区分け:

マネジメント業務とプレイヤー業務の時間を明確に分ける

例えば、午前中はマネジメント、午後はプレイヤー業務など

カレンダーに両方の業務を色分けして可視化する

「マネジメントの時間」の確保と優先:

1on1ミーティング、チーム会議、フィードバック、戦略立案などの時間を最優先で確保

これらの時間は「動かせない予定」として扱い、安易に他の業務に振り替えない

「集中タイム」の設定:

プレイヤー業務に集中できる時間帯を設定し、その間は会議や中断を避ける

チームにもその時間は極力邪魔をしないよう伝えておく

効果的な権限委譲:

自分でなくても対応可能な業務は積極的に部下に委譲する

委譲する際は目的、期待値、期限を明確に伝える

委譲した業務の進捗確認の時間も計画に入れる

バッチ処理の活用:

同種の業務(メール返信、承認作業など)をまとめて処理する

細切れの時間で集中を途切れさせない

「緊急ではないが重要」な業務の優先:

チーム育成や戦略立案など、緊急ではないが重要な業務に定期的に時間を確保

日々の「火消し」に追われて、これらを後回しにしない

定期的な振り返りと調整:

週に一度、時間の使い方を振り返り、必要に応じて調整する

マネジメント業務とプレイヤー業務のバランスが適切か確認する

最も重要なのは、マネジメント業務を「時間があれば行う」ものではなく、「最優先で確保すべき」業務として位置づけることです。短期的にはプレイヤー業務を優先したくなる誘惑がありますが、長期的にはマネジメント業務こそがチーム全体のパフォーマンスを高める鍵となります。

回答 マネジメントスキルとプレイヤースキルのどちらを優先して磨くべきかは、以下の要素を考慮して判断するとよいでしょう:

現在の役割と期待:

現在の職務でどちらのスキルがより求められているか

上司や組織からどのような期待を受けているか

キャリア目標:

3〜5年後にどのようなポジションを目指しているか

そのポジションで必要とされるスキルは何か

組織のニーズ:

組織全体で不足しているスキルはどちらか

組織の成長フェーズ(スタートアップ、安定期、変革期など)に応じて必要なスキルは異なる

自分の強みと弱み:

現時点での自分の強みはどちらの領域にあるか

弱みを補強するか、強みをさらに伸ばすか

学習効率と相乗効果:

どちらのスキルを磨くことで、もう一方にも良い影響があるか

例えば、プロジェクト管理スキルは両方の役割で役立つ

基本的な考え方としては:

マネージャーの役割が主な場合:マネジメントスキルを優先しつつ、業界や専門分野の知識は最低限アップデートする

プレイヤーの役割が主な場合:専門スキルを優先しつつ、将来のキャリアに備えて基本的なマネジメントスキルも磨いておく

プレイングマネージャーの場合:両方のバランスを取りながら、特に不足している方を重点的に強化する

理想的には、両方のスキルセットをバランス良く持ち、状況に応じて使い分けられる「T型人材」(特定分野で深い専門性と、幅広い基礎知識を持つ人材)を目指すことが、長期的なキャリア形成には有効です。

スキル開発で最も重要なのは「学習の転用性」を意識することです。例えば、プロジェクト管理、論理的思考、コミュニケーションなどのスキルは、マネジメントとプレイヤー両方の役割で活きます。限られた時間の中では、このような「両方に活きるスキル」から優先的に磨くことで、効率的に成長できます。また、専門スキルとマネジメントスキルは対立するものではなく、補完し合うものだという視点も大切です。