組織を運営していく上で、やる気のない部下の存在は大きな課題となります。モチベーションの低い社員がいると、その影響はチーム全体に波及し、生産性の低下や職場の雰囲気悪化を招くことがあります。しかし、適切なアプローチでやる気のない部下を変えることは可能です。

この記事では、やる気のない部下の特徴や原因を理解し、効果的に変化を促すマネジメント手法について解説します。マネジメント初心者でも実践できる具体的な方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

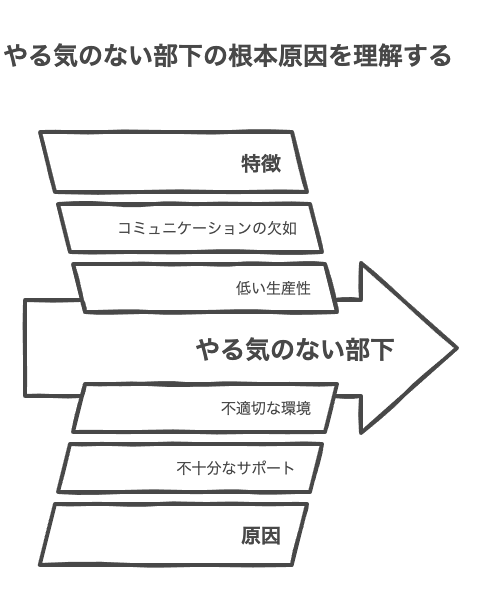

やる気ない部下を変える前に理解すべき特徴と原因

やる気のない部下への対応を考える前に、まずはその特徴と原因を正確に把握することが重要です。表面的な症状だけでなく、根本的な原因を理解することで、効果的な対策を講じることができます。

やる気のない部下に見られる典型的な特徴

やる気のない部下には、いくつかの共通した行動パターンが見られます。これらの特徴を理解することで、早期に問題を発見し、適切に対応することができます。

- 最低限の仕事しかしない(依頼された業務のみをこなす)

- 同じミスを繰り返す(向上心や集中力の欠如)

- 無気力な表情や態度を示す

- 文句が多く、ネガティブな発言が目立つ

- 責任感が薄く、他人に仕事を押し付ける傾向がある

- 遅刻や期限の遅れが増える

例えば、ある小売店では、以前は積極的に接客していた従業員が、徐々に顧客との会話を避けるようになり、レジ業務のみを黙々とこなすようになりました。また、在庫管理などの裏方業務を依頼すると「自分の仕事ではない」と断るようになり、店長はこの変化に気づき対応を検討し始めました。

モチベーション低下の主な原因を探る

やる気のない状態には、様々な原因が考えられます。効果的な対策を講じるためには、個々の状況に応じた原因を特定することが重要です。

- 労働環境の問題(人間関係の悪化、過剰な業務量など)

- 上司への不満(コミュニケーション不足、マネジメントスタイルなど)

- 評価への不満(頑張りが正当に評価されていないと感じている)

- 仕事の目的や意義が理解できていない

- 能力と業務のミスマッチ(難しすぎる、または簡単すぎる)

- キャリアパスが見えない(成長の機会がない)

IT企業のケースでは、優秀なプログラマーがチームリーダーに昇進した後、急にモチベーションが低下しました。詳しく話を聞いてみると、技術的な仕事が減り、マネジメント業務が増えたことに不満を感じていたことがわかりました。この場合、本人の適性と役割のミスマッチが原因でした。

やる気のない部下を変えるには、まず「なぜやる気がないのか」を理解することが第一歩です。表面的な症状だけを見て「怠けている」と決めつけるのは危険です。多くの場合、環境や役割、評価方法など、システム的な問題が隠れています。本人に直接聞くことも大切ですが、言葉にならない不満もあるので、行動パターンの変化にも注目しましょう。

やる気ない部下を変えるためには、まず表面的な行動だけでなく、モチベーション低下の根本原因を理解することが不可欠です。個々の状況に応じた原因を特定し、それに合わせた対策を講じることが効果的なアプローチの第一歩となります。

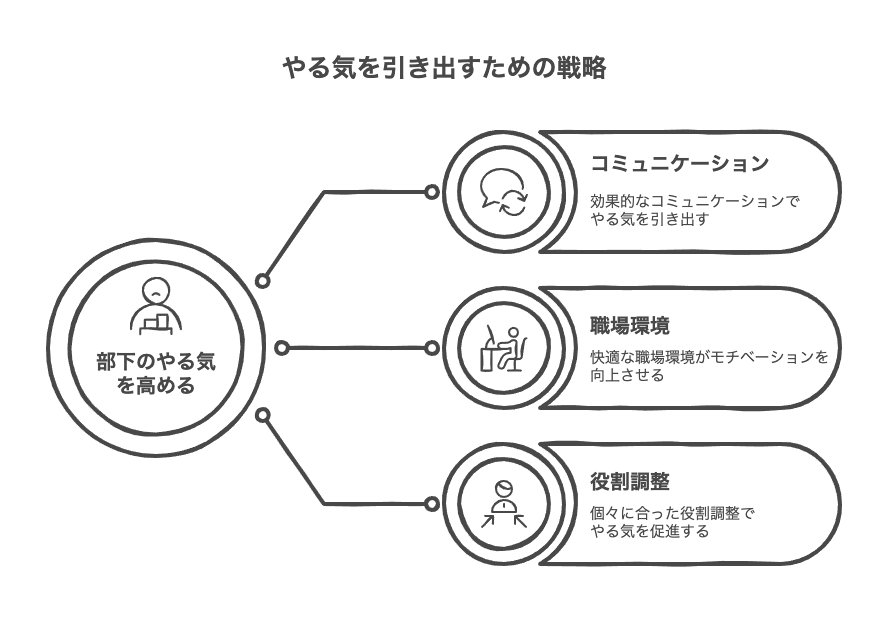

やる気ない部下を変えるためのコミュニケーション術

やる気のない部下を変えるためには、適切なコミュニケーションが不可欠です。一方的な指示や叱責ではなく、相互理解を深め、信頼関係を構築するコミュニケーション方法を身につけましょう。

効果的な1on1ミーティングの実施方法

定期的な1on1ミーティングは、部下の状況を把握し、信頼関係を構築するための重要なツールです。形式的な面談ではなく、実質的な対話の場として活用しましょう。

- 定期的に実施する(週1回や隔週など、一定のリズムを作る)

- プライバシーが確保された場所で行う

- 業務報告だけでなく、キャリアや悩みについても話し合う

- 質問型のコミュニケーションを心がける(「どう思う?」「何が必要?」など)

- 批判ではなく、建設的なフィードバックを提供する

- 話を遮らず、最後まで聞く姿勢を示す

製造業の現場監督は、やる気を失っていた若手社員と週1回の1on1ミーティングを始めました。最初は業務の話題が中心でしたが、徐々に「将来どんなキャリアを築きたいか」「今の仕事の何に困っているか」といった踏み込んだ会話ができるようになりました。その結果、若手社員は「自分の意見を聞いてもらえている」と感じ、少しずつ積極性を取り戻していきました。

適切なフィードバックの与え方

フィードバックは、部下の成長とモチベーション向上に大きな影響を与えます。批判的なフィードバックではなく、建設的で具体的なフィードバックを心がけましょう。

- 具体的な行動や成果に基づいたフィードバックを行う

- ポジティブな点とともに改善点も伝える(サンドイッチ法)

- 問題点だけでなく、改善のためのアドバイスも提供する

- タイミングを考慮する(良い成果の直後、または問題が発生してすぐ)

- 公開の場での批判は避け、プライベートな場でフィードバックを行う

- 相手の反応を見ながら、対話形式で進める

広告代理店のクリエイティブディレクターは、モチベーションが低下していたデザイナーに対して、「このデザインは使えない」という批判的なフィードバックではなく、「このロゴの色使いは素晴らしいね。クライアントのブランドイメージをさらに強調するために、フォントをもう少し洗練されたものに変えてみたらどうだろう?」という具体的で建設的なフィードバックを行いました。この変化により、デザイナーは自分の仕事が評価されていると感じ、改善に前向きに取り組むようになりました。

フィードバックで最も重要なのは「具体性」です。「もっと頑張って」という抽象的な言葉ではなく、「このプレゼンの導入部分は非常に分かりやすかった。次回は結論部分をもう少し簡潔にまとめると、さらに良くなるだろう」というように具体的に伝えることで、部下は何をすべきかが明確になります。また、ネガティブなフィードバックも必要ですが、必ず「なぜそれが問題なのか」と「どうすれば改善できるか」を一緒に伝えることが大切です。

やる気ない部下を変えるためには、定期的な1on1ミーティングと適切なフィードバックを通じて、信頼関係を構築し、部下の内発的動機付けを促すコミュニケーションが重要です。一方的な指示や批判ではなく、対話と相互理解を重視したアプローチが効果的です。

やる気ない部下を変えるための環境づくりと役割調整

コミュニケーションだけでなく、職場環境や役割の調整も、やる気のない部下を変えるための重要な要素です。個々の強みや特性に合わせた環境を整えることで、モチベーションを高めることができます。

適材適所の配置と挑戦機会の提供

部下の能力や興味に合った業務を任せることで、モチベーションを高めることができます。また、適度な挑戦の機会を提供することも重要です。

- 部下の強みや興味を把握し、それを活かせる業務を割り当てる

- 現在の能力よりやや高いレベルの挑戦的な業務を任せる

- 成長を実感できるような段階的な目標を設定する

- 新しいプロジェクトやチームへの参加機会を提供する

- 研修や勉強会への参加を促し、スキルアップを支援する

- 成功体験を積み重ねられるよう、適切なサポートを行う

金融機関のケースでは、バックオフィス業務に飽きてモチベーションが低下していた社員に、新規顧客向けのオンラインサービス開発プロジェクトへの参加機会を提供しました。この社員はITに詳しかったため、プロジェクトで重要な役割を果たすことができ、新しい挑戦に意欲的に取り組むようになりました。結果として、プロジェクトは成功し、社員のモチベーションも大幅に向上しました。

目標設定と達成感の創出

明確な目標を設定し、達成感を味わう機会を作ることで、モチベーションを高めることができます。目標は単なるノルマではなく、成長や貢献を実感できるものであることが重要です。

- 部下と一緒に達成可能かつ挑戦的な目標を設定する

- 大きな目標を小さなステップに分解し、進捗を可視化する

- 目標達成時には必ず認知と称賛を行う

- 数値目標だけでなく、スキル向上や貢献度などの質的目標も設定する

- 定期的に進捗を確認し、必要に応じて目標を調整する

- チーム全体の目標と個人の目標のつながりを明確にする

小売チェーンでは、店舗スタッフのモチベーション向上のために、「顧客満足度向上プロジェクト」を立ち上げました。各スタッフが自分で考えた改善策を実行し、その結果を毎週のミーティングで共有する仕組みを作りました。ある無気力だったスタッフは、商品陳列の改善案を提案・実行し、売上が10%向上するという成果を出しました。この成功体験により、彼は自信を取り戻し、その後も積極的に業務改善に取り組むようになりました。

目標設定で最も重要なのは「自己効力感」を高めることです。自己効力感とは「自分はできる」という信念のこと。大きすぎる目標は挫折感を生み、小さすぎる目標は達成感を生みません。理想的なのは「頑張れば達成できそうだけど、少し背伸びが必要」というレベルの目標です。また、目標は押し付けるのではなく、部下と一緒に設定することで当事者意識が生まれます。「この目標をどう思う?」「達成するために何が必要だと思う?」と問いかけながら設定していきましょう。

やる気ない部下を変えるためには、その人の強みを活かせる適材適所の配置と、達成感を味わえる明確な目標設定が効果的です。環境や役割を適切に調整することで、内発的なモチベーションを引き出し、自発的な行動変容を促すことができます。

やる気ない部下を変えるための組織文化と承認の仕組み

個別のアプローチに加えて、組織全体の文化や承認の仕組みも、やる気のない部下を変えるための重要な要素です。ポジティブな組織文化を醸成し、適切な承認の仕組みを構築しましょう。

承認と感謝の文化の醸成

部下の貢献や努力を認め、感謝の気持ちを伝える文化は、モチベーション向上に大きな効果があります。形式的ではなく、真摯な承認と感謝を日常的に行いましょう。

- 小さな成功や努力も見逃さず、タイムリーに称賛する

- 具体的な行動や成果を挙げて承認する

- 公の場での承認と個人的な感謝を使い分ける

- サンクスカードやメッセージなど、形に残る承認も活用する

- 上司だけでなく、チームメンバー間での承認も促進する

- 承認の文化を定着させるための仕組みを作る

ウェディング事業を展開する株式会社では、社内コミュニケーションツールを活用したサンクスカードの運用を始めました。社員同士が日々の仕事での感謝や称賛をカードに記入し、共有する仕組みです。この取り組みにより、アルバイトの定着率が30%改善し、組織全体のコミュニケーションとモチベーションが向上しました。特に、以前はやる気がないと思われていたスタッフも、自分の貢献が認められることで積極的に貢献するようになりました。

- チーム全体での承認の場を設ける(朝礼や週次ミーティングなど)

- デジタルツールを活用した承認システムを導入する

- マネージャー自身が感謝と承認を率先して示す

- 個人の価値観に合わせた承認方法を選ぶ(公の場か個別か)

- 承認の理由を具体的に伝え、その行動の価値を強調する

自律性と意思決定への参加

部下に自律性を与え、意思決定プロセスに参加させることも、モチベーション向上に効果的です。自分の意見が尊重され、仕事に対する裁量権があると感じることで、責任感とやる気が高まります。

- 業務の進め方に関する裁量権を与える

- 重要な意思決定に部下の意見を求める

- 新しいアイデアや改善案を提案する機会を作る

- チームの目標設定や評価基準の策定に参加させる

- プロジェクトのリーダーシップを任せる

- 失敗を恐れずに挑戦できる環境を整える

ソフトウェア開発会社では、開発チームのモチベーション向上のために「自律型チーム」の仕組みを導入しました。各チームに開発の進め方や技術選定の裁量権を与え、週に一度の「アイデアピッチ」の場で新しい機能や改善案を提案できるようにしました。また、四半期ごとに「ハッカソン」を開催し、通常業務とは異なる創造的なプロジェクトに取り組む機会を提供しました。この取り組みにより、以前は消極的だったエンジニアも積極的に意見を出すようになり、チーム全体の生産性と創造性が向上しました。

自律性を与えることと放任することは全く異なります。自律性とは「何をすべきか」という目標は明確にした上で、「どのように達成するか」を任せること。目標なき自由は単なる混乱を生むだけです。また、自律性を与える際には、必要なサポートやリソースも提供することが重要です。「自分で考えなさい」と言うだけでは、不安や混乱を招くだけです。

やる気ない部下を変えるためには、承認と感謝の文化を醸成し、自律性と意思決定への参加機会を提供することが効果的です。部下が自分の貢献が認められ、仕事に対する裁量権があると感じることで、内発的なモチベーションが高まり、自発的な行動変容が促されます。

よくある質問

回答 やる気のない部下からモチベーション低下の原因を聞き出すには、以下のアプローチが効果的です:

適切な環境を整える:プライバシーが確保された場所で、十分な時間を確保して面談を行いましょう。カフェなど職場を離れた場所で話すと、より本音が出やすくなることもあります。

オープンエンドの質問を使う:「最近どう?」「仕事で楽しいと感じる瞬間はある?」など、はい・いいえで答えられない質問から始めると良いでしょう。

具体的な行動変化に言及する:「以前は積極的に意見を出していたけど、最近は静かだね」など、あなたが気づいた変化を具体的に伝え、その理由を尋ねます。

批判せずに聴く:話を遮らず、批判や否定をせずに最後まで聴きましょう。うなずきや相づちで、話を聴いていることを示します。

沈黙を恐れない:質問後に沈黙があっても、すぐに話題を変えず、相手が考える時間を与えましょう。

段階的に深める:最初から核心に迫るのではなく、「仕事の好きな部分は?」「チームの雰囲気はどう?」など、徐々に踏み込んでいきましょう。

相手が話したくない様子なら無理強いせず、「いつでも話を聞くよ」と伝え、信頼関係を築くことを優先しましょう。

本当の原因を聞き出すためのコツは「先入観を捨てる」ことです。「この人はきっと給料に不満があるんだろう」などと決めつけていると、その方向の質問ばかりになり、真の原因を見逃してしまいます。白紙の状態で「なぜ?」と純粋に知りたいという姿勢で臨むと、予想外の答えが返ってくることも多いものです。

回答 厳しさと優しさのバランスは、状況と個人の特性によって調整すべきです:

個人の特性を考慮する:

同じアプローチでも、人によって受け取り方は異なります。自己肯定感が低い人には励ましが効果的な場合が多く、自己認識が甘い人には現実を直視させる厳しさが必要な場合もあります。

原因に応じたアプローチ:

やる気のない原因が能力不足なら、サポートと励ましが効果的です。一方、単なる怠慢や責任感の欠如なら、明確な期待値と結果責任を伝える厳しさも必要です。

「厳しさ」の定義を明確に:

真の厳しさとは、感情的な叱責や威圧ではなく、明確な基準と期待値を示し、それに対する結果責任を問うことです。これは実は「公平さ」でもあります。

「優しさ」の定義を明確に:

真の優しさとは、甘やかしではなく、相手の成長を願い、必要なサポートを提供することです。時には厳しいフィードバックも、成長のための優しさになります。

段階的アプローチ:

まずは原因を理解し、サポートと励ましから始める。改善が見られない場合は、より明確な期待値と結果責任を伝える、という段階的なアプローチが効果的です。

最も効果的なのは、「厳しさ」と「優しさ」を対立させるのではなく、「明確な期待値と基準(厳しさ)」と「達成のための支援と理解(優しさ)」を組み合わせたアプローチです。これは「高い期待と高いサポート」と表現されることもあります。

回答 チーム全体のモチベーションを向上させるための効果的なアプローチ:

共通の目的意識を創る:

チームの存在意義や目標を明確にし、全員で共有します。「なぜこの仕事をしているのか」「誰のために価値を提供しているのか」を具体的に示すことで、仕事の意味を実感できるようにします。

チームの成功を可視化する:

達成した目標や成果を視覚的に示し、進捗を共有します。デジタルダッシュボードや壁の掲示板など、全員が見える形で成果を表示すると効果的です。

チーム内の協力関係を強化する:

チームビルディング活動や、メンバー同士が協力して取り組むプロジェクトを設定します。互いの強みを活かし合える環境を作ることで、チームとしての一体感が生まれます。

公平な評価と承認の仕組みを整える:

客観的な基準に基づく評価システムと、貢献を適切に認める承認の仕組みを導入します。特定のメンバーだけが評価される状況は避け、多様な貢献を認める文化を作りましょう。

改善の主導権をチームに与える:

「どうすればもっと良くなるか」をチーム自身に考えさせ、改善策の立案と実行の権限を与えます。当事者意識が生まれ、自発的な行動につながります。

個別対応も並行する:

チーム全体へのアプローチと並行して、特にモチベーションが低いメンバーには個別の対応も行います。全体と個人、両方のレベルでアプローチすることが重要です。

チーム全体のモチベーション向上には時間がかかりますが、ポジティブな変化が生まれ始めると、好循環が生まれていきます。小さな成功体験を積み重ね、チームの自信を育てていくことが大切です。

チームのモチベーション向上で最も効果的なのは「小さな成功体験の連続」です。大きな目標だけを掲げても、達成までの道のりが見えないとモチベーションは維持できません。大きな目標を小さなマイルストーンに分解し、達成するたびに祝うことで、「私たちはできる」という自信が生まれます。この自信こそが、次の挑戦へのエネルギーになるのです。

回答 改善が見られない部下への対応を再考するタイミングとアプローチ:

十分な時間と機会を与えたか確認する:

モチベーションの改善には通常3〜6ヶ月程度の時間がかかります。複数のアプローチを試し、明確なフィードバックと改善機会を提供したか振り返りましょう。

客観的な評価基準を設ける:

「改善が見られない」という判断を主観だけで行わず、具体的な行動や成果の変化を基準にします。例えば「期限遵守率」「提案件数」「顧客対応の質」など、測定可能な指標を設定しましょう。

最終的な判断の前に以下を確認する:

別の役割や環境なら活躍できる可能性はないか

健康上の問題や個人的な事情が影響していないか

マネジメント側のアプローチに改善の余地はないか

組織の構造的な問題が影響していないか

「諦める」の定義を明確にする:

「諦める」とは必ずしも解雇を意味するわけではありません。以下のような選択肢も考えられます:

別のチームや役割への異動

より適した業務への配置転換

期待値や目標の調整

パフォーマンス改善プログラムの実施

最終判断のプロセスを透明にする:

どのような状況になれば次のステップに移行するか、本人に明確に伝え、改善の機会と期限を示します。突然の決定は避け、段階的なプロセスを踏むことが重要です。

どのような決断をする場合も、人としての尊厳を尊重し、公平かつ透明性のあるプロセスで進めることが大切です。また、法的リスクを避けるため、人事部門と連携しながら対応を検討しましょう。

回答 効果的な報酬・評価制度の設計ポイント:

金銭的報酬と非金銭的報酬のバランス:

給与やボーナスなどの金銭的報酬も重要ですが、承認、成長機会、自律性、目的意識などの非金銭的報酬も同様に重要です。特に内発的動機付けには、非金銭的要素が大きく影響します。

短期的成果と長期的成長の両方を評価:

四半期や半期の業績だけでなく、スキル向上や知識獲得など、長期的な成長も評価対象にします。これにより、目先の数字だけでなく、持続的な成長への意欲を高めることができます。

個人の貢献とチームの成果を組み合わせる:

個人の努力を評価しつつ、チーム全体の成果にも連動した評価制度にすることで、協力意識と個人の責任感の両方を促進できます。

透明性と公平性を確保:

評価基準や報酬の決定プロセスを透明化し、納得感のある制度にします。「なぜこの評価になったのか」「どうすれば向上できるのか」が明確であることが重要です。

頻度とタイミングの最適化:

年に一度の評価では遅すぎます。四半期ごとの評価や、プロジェクト完了時の振り返りなど、より頻繁なフィードバックと評価の機会を設けましょう。

個人の価値観や動機に合わせたカスタマイズ:

同じ報酬でも、人によって価値の感じ方は異なります。ある人はワークライフバランスを重視し、別の人はキャリアアップの機会を重視するかもしれません。可能な範囲で個人の価値観に合わせた報酬オプションを提供すると効果的です。

最も効果的なのは、報酬や評価制度だけに頼るのではなく、日常的なコミュニケーションや承認、成長機会の提供など、総合的なアプローチと組み合わせることです。制度だけでは人のモチベーションを持続的に高めることは難しいという点を理解しておきましょう。

報酬制度で最も避けるべきは「アメとムチ」の単純な発想です。外発的な報酬だけでは、一時的な行動変化は起こせても、持続的なモチベーション向上は難しいのです。真に効果的なのは、「何のためにこの仕事をしているのか」という目的意識と「自分の貢献が認められている」という実感を持てる環境づくりです。報酬制度はそれを補完するものと考えましょう。