組織を運営していく中で、時に「この部下には辞めてほしい」と感じることがあるかもしれません。業務の質が低い、協調性がない、あるいは職場の雰囲気を悪くするなど、様々な理由があるでしょう。しかし、日本の労働法制では従業員を簡単に解雇することはできず、不適切な対応は法的トラブルを招く恐れがあります。

この記事では、辞めさせたい部下への適切な対処法について、法的リスクを避けながら組織のパフォーマンスを維持するための方法を解説します。マネジメントの初心者でも実践できる具体的なアプローチを紹介していきます。

辞めさせたい部下の特徴と見極め方

まず、「辞めさせたい部下」とはどのような特徴を持つ従業員なのか、客観的に見極めることが重要です。感情的な判断ではなく、組織への影響を冷静に分析する必要があります。

業務パフォーマンスの問題

辞めさせたいと考える部下の多くは、業務パフォーマンスに問題があるケースが見られます。例えば、以下のような特徴があります。

- 何度教えてもミスを繰り返す

- 業務の進捗が極端に遅い

- 自分のルールで仕事を進め、指示に従わない

- 顧客や取引先からクレームが頻発する

- 期待していた能力や専門性が実際には不足している

ある小売業の店舗では、接客担当の社員が何度指導しても商品知識を覚えられず、顧客に誤った情報を提供し続けていました。その結果、クレームが増加し、他のスタッフの業務負担も増えていきました。このような状況は、単なる能力不足というよりも、組織全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼす深刻な問題といえるでしょう。

協調性と職場環境への影響

業務能力以外にも、職場の人間関係や雰囲気に悪影響を与える部下も「辞めさせたい」と考える対象になりがちです。

- 上司や同僚に対して反抗的な態度をとる

- チームワークを乱し、協力を拒否する

- 暴言や無視など感情的な対応をする

- 必要な報告・連絡・相談を怠る

- 他のメンバーのモチベーションを下げる言動を繰り返す

IT企業の開発部門では、技術力は高いものの、他のメンバーの意見を一切聞かず、自分のやり方を押し通す社員がいました。チーム内のコミュニケーションが悪化し、プロジェクトの進行にも支障が出始めたため、マネージャーは対応に頭を悩ませていました。

辞めさせたい部下の最大の特徴は「自分の問題に気づいていない」ことです。能力不足や協調性の欠如を自覚している部下なら、指導で改善できる可能性がありますが、問題を認識していない部下は指導が響きません。まずは問題の自覚を促すことから始めましょう。

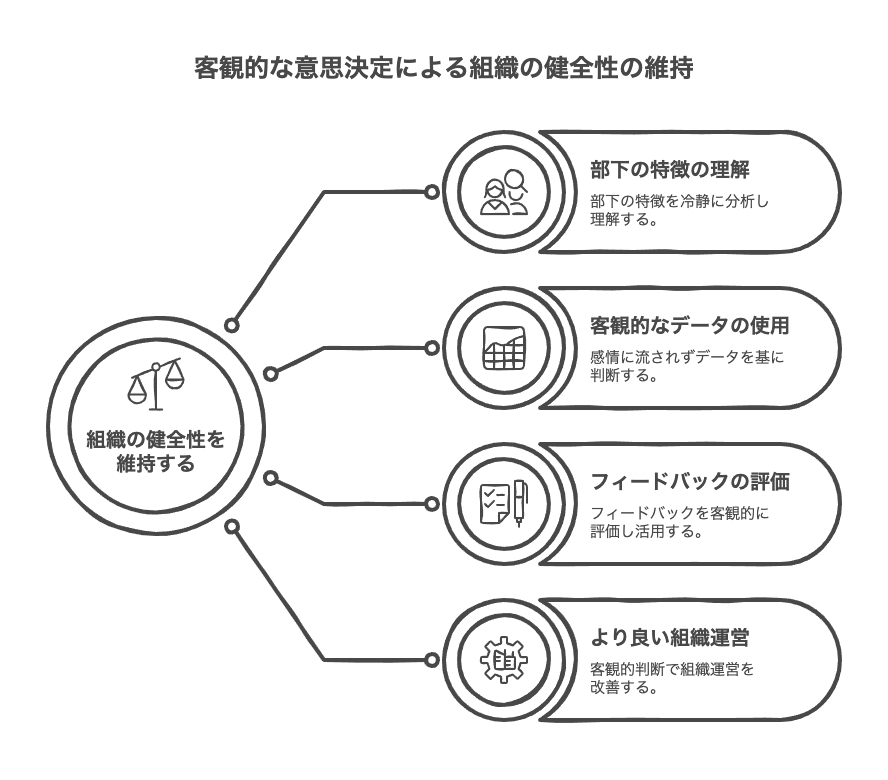

辞めさせたい部下かどうかを判断する際には、一時的な感情や個人的な相性ではなく、組織全体への影響を客観的に評価することが重要です。また、改善の可能性についても慎重に見極める必要があります。

辞めさせたい部下への対処を考える前に、その問題が本当に本人に起因するものなのか、組織や環境の問題ではないのかを冷静に分析することが重要です。感情的な判断は避け、客観的な事実に基づいて対応を検討しましょう。

辞めさせたい部下への法的リスクを避ける対処法

部下を辞めさせたいと考えた場合、安易な解雇や不適切な退職勧奨は法的リスクを伴います。日本の労働法では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされており、これらの条件を満たさない解雇は無効となる可能性が高いです。

適切な指導と記録の重要性

まず取り組むべきは、問題点を明確にした上での適切な指導です。この過程を記録に残すことが、後々の対応において非常に重要になります。

- 業務上の問題点を具体的に指摘する

- 改善のための明確な目標を設定する

- 定期的なフィードバックを行う

- 指導内容と本人の反応を文書化する

- 複数の上司や人事部門を交えて対応する

製造業の企業では、品質管理に問題のある社員に対して、「業務日報」の導入を行いました。日報には、その日の作業内容、発生したミス、上司からの指導内容、改善への取り組みを記入させ、上司がコメントを返す形式としました。これにより、問題点の可視化と指導の記録が残るようになり、本人の自覚も促すことができました。

退職勧奨の適切な進め方

指導を重ねても改善が見られない場合、退職勧奨を検討することになります。退職勧奨とは、会社側から退職を勧める行為ですが、強要と受け取られないよう慎重に進める必要があります。

- プライバシーに配慮した場所で1対1または少人数で話し合う

- これまでの指導経過と改善が見られない事実を客観的に説明する

- 感情的な表現や人格否定は避ける

- 一度の面談で決着を急がず、考える時間を与える

- 退職に応じる場合の条件(退職金や引継期間など)を明確にする

金融機関のケースでは、顧客対応に問題のある社員に対して、3ヶ月間の改善期間を設けた後、改善が見られなかったため退職勧奨を行いました。その際、人事部と直属の上司が同席し、これまでの指導記録を基に客観的な事実を説明し、本人の将来のキャリアについても前向きな提案を行いました。結果として、本人も納得して退職に応じることになりました。

退職勧奨で最も避けるべきは「追い出し部屋」のような隔離や、長時間・多数回にわたる執拗な説得です。これらは裁判で違法と判断されるケースが多く、高額な賠償金を命じられることもあります。あくまで相手の意思を尊重し、冷静な対話を心がけましょう。

退職勧奨が合意に至った場合は、必ず書面で合意内容を確認しましょう。退職届や合意書には、自主的な意思による退職であることを明記し、双方が署名することが重要です。

辞めさせたい部下への対処法として、法的リスクを避けるためには、適切な指導プロセスと記録の蓄積、そして相手の意思を尊重した退職勧奨が重要です。感情的になったり、強引な手段を取ったりすることは、後々のトラブルの原因となります。

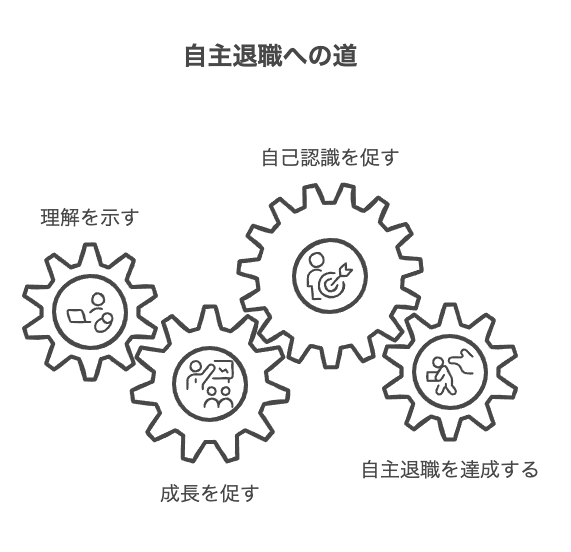

辞めさせたい部下を自主退職に導くコミュニケーション術

部下を自主退職に導くためには、適切なコミュニケーションが不可欠です。強制や圧力ではなく、本人が「このままでは成長できない」「別の環境の方が自分に合っている」と気づくようなアプローチが効果的です。

問題の自覚を促す対話法

多くの問題社員に共通するのは、自分の問題点に気づいていないことです。まずは問題の自覚を促すコミュニケーションから始めましょう。

- 具体的な事例を挙げて問題点を説明する

- 「なぜそれが問題なのか」を業務への影響と共に説明する

- 本人の言い分をしっかり聞く姿勢を示す

- 質問形式で本人に考えさせる

- 改善のための具体的な行動計画を一緒に考える

ソフトウェア開発会社では、締め切りを守れない社員に対して、「先月のプロジェクトで納期が1週間遅れたことで、クライアントからのクレームがあり、他のチームメンバーが対応に追われました。あなたはこの状況をどう思いますか?」と質問し、問題の影響を具体的に示しながら、本人の認識を確認しました。

キャリアの方向性を考えさせる面談

問題の自覚が芽生えた段階で、本人のキャリアについて考えさせる面談を行うことも効果的です。会社との適合性や将来の展望について、前向きな対話を心がけましょう。

- 本人の強みや興味・関心を引き出す質問をする

- 現在の職場環境と本人の適性のミスマッチを客観的に示す

- 別の職種や環境での可能性について示唆する

- 転職市場の情報や他社での活躍の可能性を伝える

- 決断を急がせず、じっくり考える時間を与える

小売チェーンの事例では、接客が苦手な店舗スタッフに対して、「あなたは商品知識が豊富で、バックヤードの在庫管理も正確にできています。接客よりもそういった裏方の仕事の方が向いているのではないでしょうか?当社ではそういったポジションは限られていますが、物流企業などではその能力を高く評価されるかもしれません」と、本人の強みを認めつつ、別の環境での可能性を示唆しました。

自主退職を促す際の最大のポイントは「相手の尊厳を傷つけない」ことです。どんなに問題のある社員でも、何かしらの強みや可能性を持っています。その強みを認めた上で「この環境ではその強みを活かしきれない」という視点で話すと、相手も前向きに検討しやすくなります。

自主退職に導くコミュニケーションでは、相手を追い詰めるのではなく、新たな可能性を示すポジティブなアプローチが重要です。また、一度の面談で結論を急がず、段階的に進めることで、本人が自ら決断できるよう促しましょう。

辞めさせたい部下を自主退職に導くためには、問題の自覚を促し、キャリアの方向性を一緒に考えるコミュニケーションが効果的です。相手の尊厳を尊重しながら、現在の環境とのミスマッチを客観的に示し、新たな可能性を提示することで、前向きな決断を促すことができます。

辞めさせたい部下への段階的アプローチと成功事例

部下を辞めさせたい場合、一足飛びに退職に持ち込むのではなく、段階的なアプローチが重要です。ここでは具体的な段階とそれぞれのステップでの注意点、そして実際の成功事例を紹介します。

段階的アプローチの実践方法

辞めさせたい部下への対応は、以下のような段階を踏むことで、法的リスクを最小限に抑えながら効果的に進めることができます。

- 第1段階:問題点の明確化と指導(1〜2ヶ月)

- 第2段階:改善計画の策定と実行(1〜3ヶ月)

- 第3段階:評価と配置転換の検討(1ヶ月)

- 第4段階:キャリア面談と退職勧奨(1〜2ヶ月)

- 第5段階:円満退職の手続き(〜1ヶ月)

不動産会社の事例では、事務的な補助業務を担当する社員が、資料の未整理や保管庫の施錠忘れなど、基本的なミスを繰り返していました。会社はまず業務日報を導入し、毎日の業務内容と指導内容を記録。2週間後に面談を実施し、改善が見られない点を具体的に指摘しました。その後も定期的な面談を続け、最終的に本人も現在の職場が自分に合っていないことを認識し、退職に合意しました。

配置転換と能力活用の検討

辞めさせることだけが解決策ではありません。場合によっては、配置転換や役割の変更によって、その社員の能力を活かせる可能性もあります。

- 現在の職務と能力・適性のミスマッチを分析する

- 社内の他部署や他職種での可能性を検討する

- 本人の意向も踏まえた配置転換を提案する

- 新しい環境での目標と評価基準を明確にする

- 試行期間を設けて適応状況を確認する

大手小売チェーンでは、接客が苦手で顧客からのクレームが多かった店舗スタッフを、在庫管理や発注業務を担当するバックオフィス部門に異動させました。数字に強く、細かい作業が得意だった彼は、新しい環境で高いパフォーマンスを発揮し、最終的には部門のリーダーに成長しました。この事例は、「辞めさせる」という選択肢だけでなく、適材適所の配置によって組織と個人の双方にメリットをもたらす可能性を示しています。

「問題社員」と思われている人でも、環境が変われば優秀な人材になることがあります。辞めさせる前に「この人の強みは何か」「どんな環境なら活躍できるか」を真剣に考えてみる価値はあります。それが難しい場合でも、その分析は退職勧奨の際の建設的な対話につながります。

段階的なアプローチでは、各ステップでの記録を残すことが重要です。面談内容、指導内容、本人の反応、改善状況などを文書化しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。また、人事部門や上位の管理職と連携しながら進めることで、より客観的かつ公正な対応が可能になります。

辞めさせたい部下への対処は、段階的なアプローチと丁寧な記録が鍵となります。また、単に退職に追い込むのではなく、配置転換や役割変更による能力活用の可能性も検討することで、組織と個人の双方にとって最適な解決策を見出せる場合もあります。

辞めさせたい部下がいる組織の根本的な改善策

「辞めさせたい部下」の存在は、個人の問題だけでなく、組織の採用や育成、評価システムにも課題がある可能性を示しています。問題社員への対処と並行して、組織全体の改善にも目を向けることが重要です。

採用・配属プロセスの見直し

問題社員が多い組織では、採用や配属のプロセスに課題がある可能性があります。適切な人材を適切なポジションに配置するための仕組みを見直しましょう。

- 採用基準と選考プロセスの明確化

- 職務記述書(ジョブディスクリプション)の整備

- 適性検査や実技試験の導入

- トライアル期間の設定と評価

- 定期的な適性評価と配置の最適化

IT企業の事例では、技術力だけで採用していた結果、コミュニケーション能力に問題のあるエンジニアが多く、チーム内の協働に支障が出ていました。そこで採用プロセスを見直し、技術面接に加えて、チームでの課題解決ワークショップを導入。これにより、技術力とコミュニケーション能力のバランスが取れた人材を採用できるようになり、「辞めさせたい」と思われる社員が大幅に減少しました。

評価・フィードバックシステムの改善

問題が大きくなる前に早期発見・早期対応するためには、効果的な評価とフィードバックの仕組みが不可欠です。

- 明確な評価基準の設定と共有

- 定期的な1on1ミーティングの実施

- 360度評価の導入(上司、同僚、部下からの多角的評価)

- 改善計画の策定と進捗確認の仕組み

- 評価者トレーニングの実施

製造業の企業では、年に一度の評価面談だけでは問題の早期発見ができず、改善の機会を逃していました。そこで、四半期ごとの短い評価面談と、月に一度の1on1ミーティングを導入。上司は専用のチェックシートを用いて部下の状況を確認し、小さな問題点も見逃さないようにしました。その結果、大きな問題に発展する前に対処できるようになり、最終的に「辞めさせたい」と考える社員の数が減少しました。

「辞めさせたい部下」が多い組織は、実は「辞めさせる前に改善する機会」を逃している組織かもしれません。問題が小さいうちに発見し、適切なフィードバックと改善機会を提供できれば、多くの社員は成長できるものです。「早期発見・早期対応」の仕組みづくりこそが、根本的な解決策です。

組織の根本的な改善には時間がかかりますが、長期的に見れば「辞めさせたい部下」への個別対応よりも効率的です。採用・配属の最適化と評価・フィードバックの充実により、問題社員の発生を未然に防ぎ、発生した場合も早期に対処できる組織を目指しましょう。

辞めさせたい部下への対処法を考える際は、個人への対応だけでなく、組織全体の採用・配属プロセスや評価・フィードバックシステムの改善も視野に入れることが重要です。根本的な組織改善により、問題社員の発生自体を減らすことができます。

よくある質問

回答 法的リスクを最小限に抑えるためには、以下の記録を体系的に残すことが重要です:

業務上の問題点を具体的に記した指導記録(日時、場所、内容、本人の反応を含む)

改善計画書とその進捗確認の記録

定期的な評価面談の内容と結果

問題行動が組織や業務に与えた具体的な影響の記録(顧客クレーム、納期遅延など)

複数の上司や人事担当者が関与した証拠(メールや議事録など)

本人への通知や警告を行った書面とその受領確認

退職勧奨の際の面談記録(強要や脅迫と取られる言動がないことを示す)

最終的な合意内容を記した書面(退職届や合意書)

特に重要なのは、感情的な表現や主観的な評価ではなく、客観的な事実に基づいた記録を残すことです。また、一方的な記録ではなく、本人の署名や確認を得た文書があると、より効果的です。

記録を残す際のポイントは「第三者が見ても経緯が理解できる」ことです。裁判になった場合、判断するのは事情を知らない裁判官です。感情的な表現や抽象的な批判ではなく、「いつ」「どこで」「何が」「どのように」起きたかを具体的に記録しましょう。

回答 退職勧奨に応じず、改善も見られない場合の対応オプション:

配置転換:本人の適性に合った部署や職務への異動を検討します。これにより、新たな環境での成長可能性を探ることができます。

業務内容の調整:現在の職務内容を見直し、本人の能力で対応可能な業務に絞ることで、パフォーマンス問題を軽減できる場合があります。

より厳格な管理体制:日報の提出義務付けや頻繁なチェックポイントの設定など、より密接な管理体制を導入します。

正式な懲戒処分:就業規則に基づいた段階的な懲戒処分(注意、警告、減給、出勤停止など)を検討します。

解雇の検討:十分な指導記録と改善機会の提供を経ても改善が見られない場合、最終手段として解雇を検討します。ただし、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要であり、専門家(弁護士)への相談が不可欠です。

どのオプションを選択する場合も、一貫した対応と詳細な記録の保持が重要です。また、人事部門や法務部門と連携し、法的リスクを最小化する方法を検討すべきです。

回答 部下が精神的な問題や健康上の理由を訴えてきた場合は、特に慎重な対応が必要です:

真摯に受け止める:まずは本人の訴えを真摯に受け止め、詳細を丁寧に聞きましょう。問題を軽視したり、疑ったりする態度は避けてください。

医療機関の受診を勧める:専門家による適切な診断と治療を受けるよう勧めます。必要に応じて産業医との面談も設定しましょう。

合理的配慮を検討する:診断書が提出された場合、業務内容や勤務時間の調整、在宅勤務の許可など、可能な範囲での配慮を検討します。

休職制度の適用:症状が深刻な場合は、会社の休職制度の利用を案内します。休職期間や条件については、就業規則に基づいて明確に説明しましょう。

復職支援プランの作成:休職する場合は、復職に向けたプランを事前に検討し、段階的な職場復帰を支援する体制を整えます。

記録の継続:この間も、業務上の問題点や指導内容、本人とのやり取りは引き続き記録します。ただし、プライバシーに配慮した取り扱いが必要です。

健康問題を理由に退職勧奨を行うことは、「病気退職強要」として法的リスクが高いため、必ず専門家(弁護士や産業医)に相談した上で対応を決定してください。

メンタルヘルスの問題は、パフォーマンス低下の原因であると同時に、結果でもあります。「問題社員だからメンタル不調になった」のか「メンタル不調だから問題行動が出ている」のか、因果関係を単純に判断せず、専門家の意見を仰ぎながら慎重に対応することが重要です。

回答 退職に同意した部下との円満な引継ぎと退職手続きの進め方:

退職合意書の作成:退職日、退職金、有給休暇の取り扱い、競業避止義務などの条件を明記した合意書を作成し、双方が署名します。

引継ぎスケジュールの作成:残りの期間で引き継ぐべき業務の一覧とスケジュールを作成します。重要度と緊急度に応じて優先順位をつけましょう。

引継ぎ相手の選定と紹介:引継ぎを受ける人物を選定し、正式に紹介します。三者での初回ミーティングを設け、円滑なコミュニケーションを促進しましょう。

引継ぎ文書の作成:業務マニュアルや顧客情報、進行中のプロジェクト状況などを文書化するよう依頼します。テンプレートを提供すると効率的です。

定期的な進捗確認:引継ぎの進捗を定期的に確認し、問題があれば早めに対処します。

退職前の最終確認:退職直前に最終確認ミーティングを行い、未解決の問題がないか確認します。

送別会の検討:本人が望む場合は、送別会を開催して円満な雰囲気で送り出します。

退職後のフォローアップ:必要に応じて、退職後も質問に答えられる連絡手段を確保しておくと安心です。

円満な退職プロセスは、残るチームメンバーのモラルにも良い影響を与え、また将来的に元社員との良好な関係維持にもつながります。

回答 チーム内の他のメンバーへの影響を管理するためのアプローチ:

情報の適切な管理:退職勧奨や指導の内容は機密情報として扱い、関係者以外には共有しません。噂や憶測が広がらないよう注意しましょう。

公平性の維持:特定の社員だけを厳しく評価しているという印象を与えないよう、評価基準や指導方針の一貫性を保ちます。

業務への影響の最小化:問題社員の業務パフォーマンスがチーム全体に影響しないよう、適切なフォローアップ体制を整えます。

個別対応と全体対応の区別:個人の問題は個別に対応し、チーム全体に関わる課題は全体ミーティングで取り上げるなど、適切な場で対応します。

退職が決まった場合の説明:退職が決まった場合は、プライバシーに配慮しつつ、チームメンバーに適切なタイミングで説明します。「双方の合意による退職」など、中立的な表現を使いましょう。

前向きな組織文化の強化:問題対応と並行して、チーム全体のモチベーションを維持するための取り組み(成功の共有、チームビルディングなど)を継続します。

懸念への対応:チームメンバーから質問や懸念が出た場合は、誠実に対応しますが、個人情報に関わる詳細は共有しないよう注意します。

適切なコミュニケーションと透明性のバランスを取ることで、チーム全体の安定性と生産性を維持することができます。

チームメンバーは思っている以上に状況を把握しています。問題社員の行動や、それに対する上司の対応を日々観察しているのです。だからこそ、公平で一貫性のある対応が重要です。「問題には適切に対処する」という姿勢を示すことで、むしろチーム全体の信頼感が高まることもあります。