企業にとって、優秀な人材の流出は大きな損失です。新たな人材の採用や教育にかかるコストは膨大であり、組織の生産性や雰囲気にも悪影響を及ぼします。特に現代のビジネス環境では、人材の流動性が高まっており、部下を退職から引き止めることは管理職にとって重要な課題となっています。

本記事では、部下の退職を防ぎ、長期的に組織に貢献してもらうための効果的な方法について解説します。マネジメントの初心者でも実践できる具体的なアプローチを紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

部下を退職から引き止めるための早期発見と対応

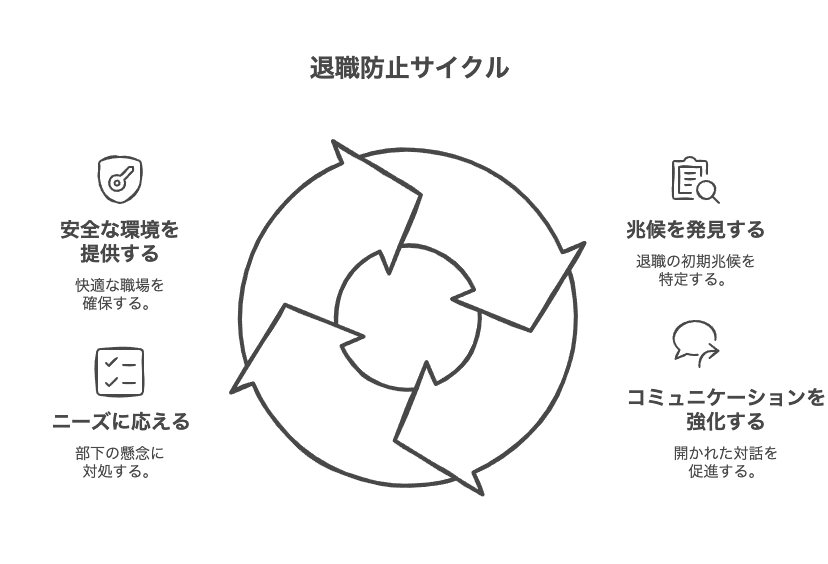

部下の退職を防ぐためには、まず退職の兆候を早期に発見し、適切に対応することが重要です。退職を考え始めた部下は、様々な行動や態度の変化を示すことがあります。これらの変化に気づき、早めに対処することで、多くの退職を未然に防ぐことができるでしょう。

退職の兆候を見逃さない観察力

部下が退職を考え始めると、通常とは異なる行動パターンが現れることがあります。例えば、以前は積極的に意見を述べていた社員が急に発言しなくなったり、チーム活動への参加意欲が低下したりする場合があります。

- モチベーションの低下や無気力な態度

- 残業の減少や休暇の増加

- 会議やチーム活動への参加意欲の低下

- 将来のプロジェクトや計画に関心を示さない

- 同僚との交流が減少する

広告代理店のケースでは、チームメンバーの行動変化を記録するシステムを導入し、普段積極的だった社員の急な変化があった場合に上司に通知が届くようにしました。この仕組みにより、問題が深刻化する前に個別面談を行い、悩みや不満を聞き出すことができるようになり、退職率が30%減少したという成果が出ています。

効果的な個別面談の実施方法

退職の兆候が見られる部下には、個別面談を実施することが効果的です。この面談では、部下が安心して本音を話せる環境を作ることが重要です。

面談を行う際は、まず部下の話をじっくりと聞くことから始めましょう。「最近、何か困っていることはある?」「仕事で満足していること、不満に感じていることは?」といった質問から会話を始めると良いでしょう。批判的な態度ではなく、理解しようとする姿勢で接することが大切です。

退職の意向を示された時点では、多くの場合すでに手遅れです。日頃からの観察と定期的なコミュニケーションで、早期に兆候を捉えることが重要です。「なんとなく様子がおかしいな」と感じたら、すぐに対話の機会を作りましょう。

IT企業のマネージャーは、毎週30分の1on1ミーティングを各部下と実施し、「今週最も楽しかったこと」「最も困ったこと」を必ず聞くようにしていました。このような定期的なコミュニケーションにより、問題が大きくなる前に対処することができ、業界平均よりも大幅に低い退職率を維持することができたのです。

部下を退職から引き止めるためには、退職の兆候を早期に発見し、適切なタイミングで個別面談を実施することが非常に効果的です。

職場環境の改善で部下の退職意向を減らす方法

部下の退職を防ぐためには、働きやすい職場環境を整えることが重要です。多くの場合、退職の理由は給与だけでなく、職場の雰囲気や働き方に関する不満が大きな要因となっています。ここでは、職場環境の改善によって部下の退職意向を減らす方法について解説します。

ワークライフバランスを重視した制度設計

現代の働き手、特に若い世代は、ワークライフバランスを重視する傾向があります。実際、多くの調査によれば、ワークライフバランスの悪化は退職理由の上位に挙げられています。

柔軟な働き方を提供することで、部下の満足度を高めることができます。例えば、リモートワークの導入、フレックスタイム制度、時短勤務など、個人のライフスタイルに合わせた働き方を選択できるようにすることが効果的です。

カリフォルニア州の食品会社クリフバーは、97%という驚異的な従業員定着率を達成しています。その秘訣は、数週間のサバティカル休暇、従業員支援プログラム、オンサイトのウェルネスサービス、ボランティア活動の機会など、従業員のワークライフバランスを促進する様々な福利厚生を提供していることにあります。

チームの一体感と帰属意識の醸成

部下が組織に留まる重要な要因の一つは、チームへの帰属意識です。同じ目標に向かって共に取り組む仲間がいることで、仕事への満足度が高まります。

チームビルディング活動を定期的に実施することで、メンバー間の信頼関係を構築し、一体感を醸成することができます。また、社内のネットワーキングイベントや従業員リソースグループ(ERG)などの取り組みも効果的です。最近の調査によれば、ERGを導入している企業の75%が、従業員の定着率向上に役立っていると回答しています。

単なる親睦会ではなく、実際の業務に関連した活動を通じてチームビルディングを行うことが効果的です。例えば、各メンバーの強みを活かしたプロジェクトを共同で進めることで、普段の業務では見えない相手の長所や考え方を知る機会となります。

ロサンゼルスのモバイルゲーム開発会社Scopelyでは、週末に「Fail of the Week(今週の失敗)」セッションを開催しています。各チームのメンバーが自分の最も大きな失敗とそこから学んだことを共有するのです。これは失敗を責めるためではなく、失敗が成長プロセスにおいて重要な役割を果たすことを認識し、その経験から得た教訓を共有するためのものです。このような取り組みにより、チーム内の信頼関係が強化され、退職率の低下につながっています。

部下を退職から引き止めるためには、ワークライフバランスを重視した制度設計とチームの一体感を醸成する取り組みが効果的です。これらの環境改善により、部下の仕事への満足度と組織への帰属意識が高まります。

成長機会の提供で部下を退職から守る戦略

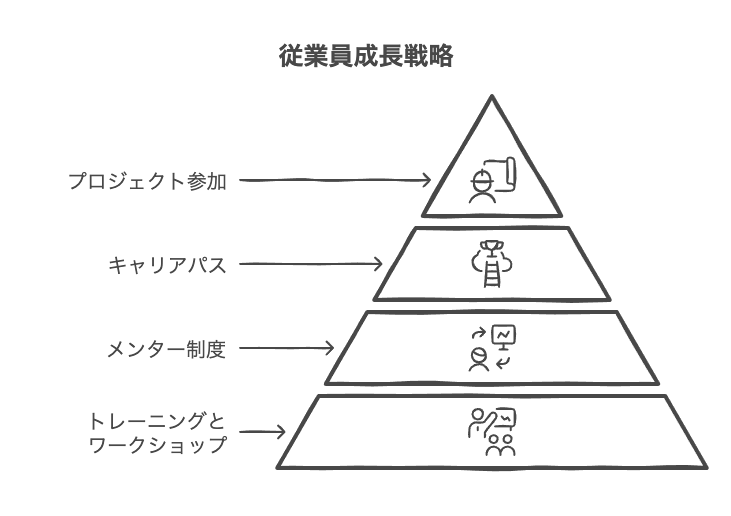

部下が退職を考える大きな理由の一つに、「成長機会の欠如」があります。特に優秀な人材ほど、自分のスキルや能力を向上させる機会を求めています。ここでは、成長機会の提供によって部下の退職を防ぐ方法について解説します。

キャリア開発プランの個別設計

部下一人ひとりのキャリア目標や強みに合わせた成長プランを設計することが重要です。画一的なキャリアパスではなく、個人の希望や適性に合わせたオーダーメイドのプランを提供することで、部下の満足度と定着率を高めることができます。

ソフトウェア開発企業では、半年間で5人のエンジニアが退職したことをきっかけに、退職面談の内容を分析しました。その結果、「技術的な挑戦の機会が少ない」「キャリアパスが不明確」という共通の不満が浮かび上がりました。

この課題に対応するため、同社では「技術チャレンジデー」という制度を導入し、月に1日は自分が興味のある技術に取り組める時間を設けました。また、エンジニアのキャリアパスを明確化し、各段階で必要なスキルと報酬を可視化しました。これらの施策により、翌年のエンジニアの退職率は半減したのです。

- 四半期ごとのキャリア面談の実施

- スキルマップの作成と成長目標の設定

- 社内ローテーションや異動の機会提供

- メンターシッププログラムの導入

- 自己啓発支援制度(資格取得支援、書籍購入補助など)

リーダーシップと専門性を高める研修制度

部下の成長を支援するためには、体系的な研修制度が不可欠です。リーダーシップスキルを高めるための研修や、専門性を深めるための技術研修など、多様な学習機会を提供することが重要です。

セールスフォースでは、従業員の成長と開発を優先し、広範な研修・開発プログラム、メンターシップの機会、学費補助などを提供しています。これらの取り組みにより、90%以上という印象的な従業員定着率を達成しています。

「優秀な人材ほど、自分を成長させてくれる環境を求める」ということを忘れないでください。単に給与を上げるだけでは引き止められません。成長の機会を提供できる上司のもとには人が集まるものです。

ミレニアル世代の87%が、職場での専門的またはキャリアの成長と発展の機会を重要視しており、非ミレニアル世代の約70%もこれに同意しています。つまり、世代を問わず、成長機会の提供は従業員の定着に大きな影響を与えるのです。

部下を退職から引き止めるためには、個別のキャリア開発プランと体系的な研修制度を通じて、継続的な成長機会を提供することが効果的です。特に優秀な人材ほど、自己成長の機会を重視する傾向があります。

適切な評価と報酬で部下の退職意欲を抑える

部下の貢献を適切に評価し、それに見合った報酬を提供することは、退職防止の重要な要素です。多くの従業員は、自分の努力や成果が正当に評価されていないと感じると、転職を考え始めます。ここでは、評価と報酬の面から部下の退職を防ぐ方法について解説します。

公正で透明性の高い評価システム

評価システムが不透明だったり、公平性に欠けていたりすると、部下の不満や不信感につながります。評価基準を明確にし、定期的なフィードバックを提供することで、部下は自分の立ち位置や改善点を理解することができます。

評価面談では、具体的な事例を挙げながら部下の貢献を認め、同時に成長のためのアドバイスを提供することが重要です。また、評価結果と報酬や昇進との関連性を明確にすることで、部下のモチベーション向上につながります。

- 明確な評価基準の設定と共有

- 定期的なフィードバック(四半期ごとなど)

- 360度評価の導入(上司、同僚、部下からの多角的評価)

- 自己評価と上司評価のギャップ分析

- 評価結果の丁寧な説明と今後の成長プラン策定

ある製薬会社では、従来の年1回の評価から四半期ごとの評価・フィードバックシステムに変更しました。これにより、部下は自分の成果や課題をタイムリーに把握できるようになり、上司との信頼関係も強化されました。その結果、「評価の不公平さ」を理由とする退職が大幅に減少したという成果が出ています。

金銭的・非金銭的報酬のバランス

部下を引き止めるためには、適切な金銭的報酬(給与、ボーナス、福利厚生など)を提供することも重要です。市場価値に見合った報酬を提供することで、経済的な理由での転職を防ぐことができます。

しかし、報酬は金銭的なものだけではありません。認知や称賛、自律性、柔軟な働き方など、非金銭的な報酬も部下の満足度に大きく影響します。

チャールズ・シュワブでは、従業員の金銭的将来に焦点を当てた福利厚生プランを提供しています。従業員認識プログラムによって増額される優れた401(k)マッチングシステムや、包括的な企業ボーナスプランなどを提供しています。また、従業員が他の従業員を支援できる仕組みや、無料の個人的な財務相談、ワークショップ、サポートも提供しています。これらの取り組みにより、高い従業員定着率を実現しています。

退職理由として「給与が低い」と言われても、その裏には「自分の貢献に対して適切な評価をしてくれない」という不満が隠れていることが多いものです。表面的な理由だけで判断せず、本質的な問題に向き合うことが大切です。

最近の調査によれば、金融ウェルネスツールを提供することで従業員の離職率を減らせると回答した企業は84%にのぼります。このように、従業員の総合的なウェルビーイングをサポートする取り組みが、退職防止に効果的であることが分かっています。

よくある質問

回答 部下から退職の意向を伝えられた場合、まずは冷静に話を聞くことが重要です。感情的になったり、すぐに引き止めようとしたりするのではなく、退職理由を丁寧に聞き出しましょう。

退職理由が職場環境や待遇など、改善可能な問題であれば、具体的な解決策を提案することも検討します。例えば、「業務内容の変更」「昇給や昇進の機会」「柔軟な働き方の導入」などが考えられます。

ただし、すでに次の職場が決まっている場合や、個人的な理由(結婚、転居など)による退職の場合は、無理に引き止めるのではなく、円満な退職ができるようサポートすることも大切です。その場合でも、「今後も連絡を取り合いましょう」と伝え、将来的な再雇用の可能性を残しておくと良いでしょう。

退職の意向を伝えられた時点で、多くの場合、部下の心は既に離れています。この段階での引き止めは難しいことが多いので、日頃からの予防策が重要です。それでも、真摯に話を聞く姿勢を示すことで、退職後も良好な関係を維持できる可能性が高まります。

回答 給与アップ以外にも、部下の退職を防ぐための効果的な方法は多くあります:

成長機会の提供:スキルアップのための研修、新しいプロジェクトへの参加機会、メンターシッププログラムなど

柔軟な働き方:リモートワーク、フレックスタイム、時短勤務など、ワークライフバランスを重視した制度

適切な評価とフィードバック:定期的な1on1ミーティング、公正な評価制度、具体的なフィードバック

職場環境の改善:チームビルディング活動、オフィス環境の整備、心理的安全性の確保

責任と権限の付与:信頼を示し、重要な意思決定に参加させる機会を提供

福利厚生の充実:健康支援プログラム、家族サポート、自己啓発支援など

これらの取り組みは、単なる給与アップよりも長期的な効果があることが多いです。特に、「自分の仕事が評価されている」「成長できる」と感じられる環境づくりが重要です。

回答 部下が退職を考えている可能性がある主なサインには以下のようなものがあります:

行動の変化:遅刻や欠勤の増加、残業を避ける、会議への参加意欲の低下

態度の変化:以前より無気力、消極的、または批判的になる

社交性の低下:同僚との交流が減少、チーム活動への参加を避ける

将来への言及の減少:長期プロジェクトや将来の計画に関心を示さない

身だしなみの変化:急に服装が改善する(面接に行っている可能性)

プライベートな電話の増加:勤務時間中に個室で電話をする機会が増える

休暇の取得パターンの変化:突然の休暇や、単発での休暇取得が増える

業績の低下:通常のパフォーマンスレベルを下回る仕事をするようになる

これらのサインに気づいたら、早めに個別面談の機会を設け、状況を確認することが重要です。ただし、これらのサインは必ずしも退職を意味するわけではないので、思い込みで判断せず、オープンな対話を心がけましょう。

部下の変化に敏感になることは大切ですが、「監視している」と感じさせないよう注意が必要です。日頃からの自然なコミュニケーションの中で変化に気づけるような関係性を築いておくことが理想的です。

回答 1on1ミーティングで部下の退職意向を効果的に把握するための質問例:

オープンエンド型の質問:

「最近の仕事で、どんなことにやりがいを感じている?」

「今の仕事で最も困っていることは何?」

将来に関する質問:

「今後のキャリアでどんなことに挑戦したいと考えている?」

「5年後、どんな仕事をしていたい?その実現のために今必要なことは?」

満足度に関する質問:

「現在の仕事内容や役割について、満足している部分と改善したい部分は?」

「チームの雰囲気や協力体制について、どう感じている?」

成長に関する質問:

「今の仕事で成長を感じる瞬間はある?」

「もっと学びたいスキルや知識はある?それを身につけるために必要なサポートは?」

率直な質問(信頼関係ができている場合):

「正直なところ、今の仕事や環境に満足している?」

「もし何か変えられるとしたら、何を変えたい?」

これらの質問は、直接「辞めたいと思っている?」と尋ねるのではなく、部下の考えや感情を自然に引き出すことを目的としています。質問後は、じっくりと話を聞き、共感的な態度で接することが重要です。

回答 効果的なキャリア開発プランを作成するステップ:

部下の希望と強みの把握:

まず、部下自身のキャリア目標、興味、強み、弱みを丁寧にヒアリングします。「将来どんな仕事をしたいか」「どんなスキルを身につけたいか」などを具体的に聞き出しましょう。

組織のニーズとのすり合わせ:

部下の希望と組織の方向性やニーズを照らし合わせ、双方にとって価値のある成長プランを考えます。完全に一致しなくても、部分的に重なる領域を見つけることが重要です。

具体的な目標設定:

短期(3〜6ヶ月)、中期(1〜2年)、長期(3〜5年)の具体的な目標を設定します。目標はSMART(具体的、測定可能、達成可能、関連性がある、期限がある)の原則に従うと良いでしょう。

成長機会の特定:

目標達成に必要な経験、スキル、知識を身につけるための具体的な機会を特定します。例えば、特定のプロジェクトへの参加、研修プログラム、メンタリング、社内ローテーションなどが考えられます。

定期的な見直しと調整:

キャリア開発プランは固定的なものではなく、定期的(四半期ごとなど)に進捗を確認し、必要に応じて調整します。部下の興味や組織のニーズは変化するものなので、柔軟な対応が重要です。

このプロセスを通じて、部下は「自分の成長が会社にとって重要である」「将来のキャリアパスが見えている」と感じることができ、退職意向の低減につながります。

キャリア開発プランは「作って終わり」ではなく、継続的な対話と実行が鍵です。計画だけ立派でも実行が伴わなければ、かえって不信感を生みます。小さな成功体験を積み重ねることで、部下の成長実感とモチベーション向上につなげましょう。