ビジネスの世界で成功するためには、効率的な業務遂行と継続的な改善が欠かせません。そのための重要な考え方として「マネジメントサイクル」があります。これは単なる理論ではなく、日々の業務を効果的に進め、組織全体の成長を促進するための実践的なフレームワークです。

この記事では、マネジメントサイクルの基本概念から実践方法、さらには組織への導入ポイントまで、分かりやすく解説します。マネジメントサイクルを理解し活用することで、個人の業務効率化だけでなく、チーム全体のパフォーマンス向上にもつながるでしょう。

マネジメントサイクルとは何か?基本概念を理解する

マネジメントサイクルとは、業務や活動を計画的に進め、継続的に改善していくための循環的なプロセスのことです。最も有名なものは「PDCAサイクル」で、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4つのステップを繰り返し行うことで、業務の質を向上させていく方法論です。

マネジメントサイクルは単なる業務の流れではなく、組織や個人が目標達成に向けて継続的に成長するための体系的なアプローチです。

このサイクルを回すことで、場当たり的な対応ではなく、計画に基づいた行動と振り返りによる改善が可能になります。また、過去の経験から学び、次の計画に活かすことで、螺旋状に成長していくことができるのです。

PDCAサイクルの各ステップを詳しく見る

PDCAサイクルの各ステップには、それぞれ重要な役割があります。まず「Plan(計画)」では、目標設定と達成のための具体的な計画を立てます。この段階で明確な目標と詳細な行動計画を作成することが、後のステップの成功を左右します。

次に「Do(実行)」では、計画に基づいて実際に行動します。この段階では、計画通りに進めることを意識しつつも、状況の変化に応じて柔軟に対応することも重要です。

「Check(評価)」では、実行した結果を評価・検証します。目標に対する達成度や、計画と実際の差異を分析し、何が上手くいき、何が課題だったのかを明らかにします。

最後の「Action(改善)」では、評価結果に基づいて改善策を考え、次のサイクルの計画に反映させます。このステップが次のサイクルの「Plan」につながり、継続的な改善のサイクルが形成されるのです。

多くの組織でPDCAと言いながら、実際にはPDだけで終わってしまうケースをよく見かけます。CAの部分こそが成長の鍵なのに、忙しさを理由に省略されがちなんですよね。

他のマネジメントサイクルモデル

PDCAサイクル以外にも、様々なマネジメントサイクルのモデルが存在します。例えば「OODAループ」は、Observe(観察)、Orient(状況判断)、Decide(意思決定)、Act(行動)の頭文字を取ったもので、特に変化の激しい環境での迅速な意思決定に適しています。

また、「SDCAサイクル」は、Standard(標準化)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のサイクルで、既に確立された標準的な業務プロセスを維持・改善するのに適しています。

これらの異なるモデルは、状況や目的に応じて使い分けることで、より効果的なマネジメントが可能になります。例えば、新規プロジェクトの立ち上げ時にはPDCA、緊急対応が必要な状況ではOODA、日常業務の改善にはSDCAというように活用できるでしょう。

- PDCAサイクル:Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)

- OODAループ:Observe(観察)→ Orient(状況判断)→ Decide(意思決定)→ Act(行動)

- SDCAサイクル:Standard(標準化)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)

効果的なマネジメントサイクルの回し方

マネジメントサイクルは理論として理解するだけでなく、実際に効果的に回すことが重要です。ここでは、各ステップでの具体的なポイントと、サイクルを回す際の注意点について解説します。

計画段階での具体的なポイント

計画段階では、まず明確で具体的な目標設定が重要です。「売上を増やす」といった漠然とした目標ではなく、「3ヶ月以内に新規顧客を20%増加させる」というように、数値と期限を含めた具体的な目標を設定しましょう。

また、目標達成のための具体的な行動計画も重要です。「誰が」「何を」「いつまでに」「どのように」行うのかを明確にし、必要なリソース(人材、予算、時間など)も計画に含めることで、実行段階でのブレを防ぎます。

さらに、計画段階では想定されるリスクや障害についても考慮し、それらへの対応策も事前に検討しておくことが望ましいでしょう。こうした準備が、実行段階での混乱を最小限に抑えることにつながります。

計画段階で時間をかけすぎる組織もよく見かけます。完璧な計画を目指すよりも、まずは80%の計画で動き出し、実行しながら調整していく勇気も必要です。

評価と改善のプロセスを充実させる

多くの組織では、計画と実行に力を入れる一方で、評価と改善のプロセスが疎かになりがちです。しかし、マネジメントサイクルの真価はこの評価と改善のステップにこそあります。

評価段階では、単に目標の達成・未達成を確認するだけでなく、なぜその結果になったのかの原因分析が重要です。定量的なデータだけでなく、関係者からのフィードバックなど定性的な情報も収集し、多角的な視点から評価を行いましょう。

マネジメントサイクルの効果を最大化するには、評価と改善のプロセスを充実させ、次のサイクルに確実につなげることが不可欠です。

改善段階では、評価で明らかになった課題に対する具体的な改善策を検討します。この際、「なぜそうなったのか」を5回繰り返し問いかける「5つのなぜ」などの手法を用いて、表面的な問題ではなく根本原因に対処することが大切です。そして、これらの改善策を次のサイクルの計画に確実に反映させることで、継続的な成長が実現します。

- 目標は具体的な数値と期限を含めて設定する

- 行動計画には「誰が」「何を」「いつまでに」「どのように」を明記する

- 評価では「なぜその結果になったのか」の原因分析を行う

- 改善策は次のサイクルの計画に確実に反映させる

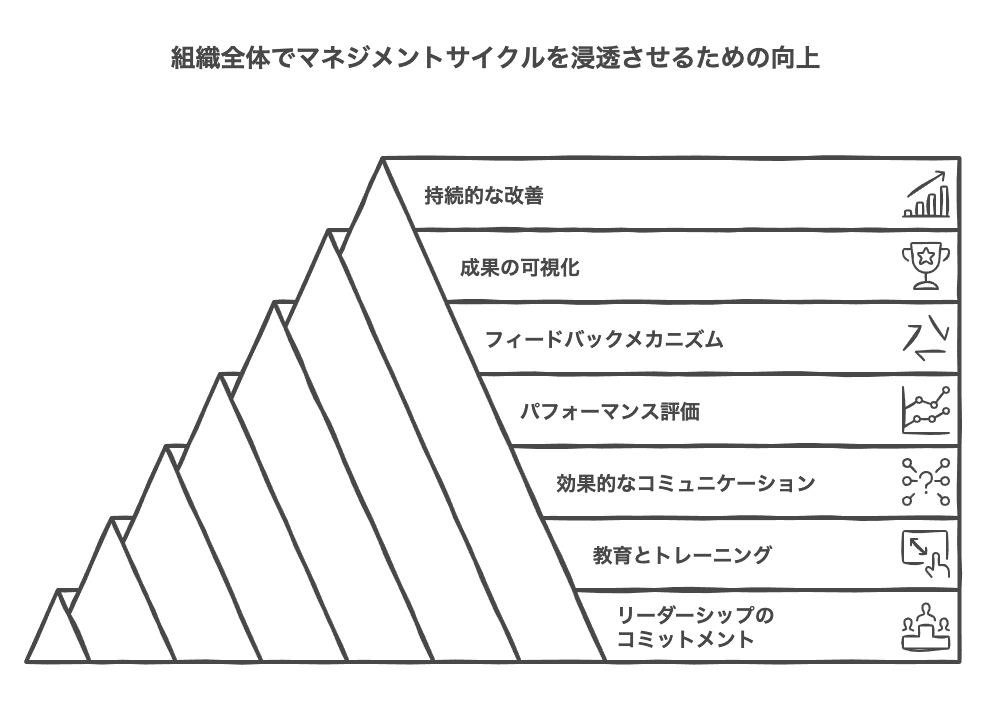

組織全体でマネジメントサイクルを浸透させるポイント

マネジメントサイクルは個人レベルでも有効ですが、組織全体で導入・浸透させることで、より大きな効果を発揮します。ここでは、組織全体にマネジメントサイクルを定着させるためのポイントを解説します。

トップダウンとボトムアップの両方からのアプローチ

マネジメントサイクルを組織に浸透させるには、トップダウンとボトムアップの両方からのアプローチが効果的です。経営層がマネジメントサイクルの重要性を理解し、率先して実践することで、組織全体にその価値が伝わります。

同時に、現場レベルでの小さな成功事例を積み重ね、ボトムアップで広げていくことも大切です。例えば、一つのチームでマネジメントサイクルを導入して成果を上げ、その事例を社内で共有することで、他のチームにも自然と広がっていくでしょう。

また、マネジメントサイクルを組織文化として定着させるには、日常業務の中に自然と組み込まれるような仕組みづくりが重要です。定期的なミーティングや報告書のフォーマットなどに、PDCAの要素を取り入れることで、意識せずともサイクルを回せるようになります。

マネジメントサイクルの導入で最も重要なのは「形式」ではなく「本質」です。形だけのPDCAミーティングをするより、日々の何気ない会話の中で「計画と実績の差は?」「次はどう改善する?」と問いかける文化を作る方が効果的です。

適切なツールと指標の活用

マネジメントサイクルを効果的に回すには、適切なツールと指標の活用も重要です。プロジェクト管理ツールやタスク管理アプリなどを活用することで、計画の進捗状況を可視化し、チーム全体で共有することができます。

また、KPI(重要業績評価指標)などの指標を設定することで、目標の達成度を客観的に評価することが可能になります。ただし、指標の設定には注意が必要で、数値だけを追求するあまり、本来の目的を見失わないようにすることが大切です。

例えば、コールセンターで「対応時間の短縮」だけをKPIにすると、顧客満足度が犠牲になる可能性があります。そのため、複数の視点からバランスよく指標を設定し、総合的な評価を行うことが望ましいでしょう。

- 経営層が率先してマネジメントサイクルを実践する

- 現場レベルでの小さな成功事例を積み重ねる

- 日常業務の中にマネジメントサイクルを自然と組み込む

- プロジェクト管理ツールなどで進捗状況を可視化する

- バランスの取れた複数のKPIを設定する

マネジメントサイクルの実践事例と応用

マネジメントサイクルは様々な場面で応用可能です。ここでは、実際のビジネスシーンでの活用事例と、個人の成長にも応用できるポイントを紹介します。

ビジネスシーンでの活用事例

製造業では、品質管理にPDCAサイクルを活用している企業が多くあります。例えば、ある自動車メーカーでは、生産ラインの各工程にPDCAサイクルを導入し、日々の小さな改善を積み重ねることで、不良品率を大幅に削減することに成功しました。

サービス業では、顧客満足度向上のためにマネジメントサイクルを活用している例があります。あるホテルチェーンでは、顧客アンケートの結果(Check)を分析し、サービス改善策(Action)を立案・実行(Plan・Do)することで、リピート率の向上につなげています。

IT業界では、アジャイル開発手法の中にマネジメントサイクルの考え方が取り入れられています。短いスプリント(開発期間)ごとに計画・実行・レビュー・改善のサイクルを回すことで、変化の激しい要件にも柔軟に対応しながら、品質の高いソフトウェアを開発しています。

成功している企業の多くは、マネジメントサイクルを「特別なもの」ではなく「当たり前の思考法」として社員一人ひとりに浸透させています。それが組織の強さの源泉になっているんですね。

個人の成長にも活かせるマネジメントサイクル

マネジメントサイクルは組織だけでなく、個人の成長にも活用できます。例えば、スキルアップを目指す場合、目標設定(Plan)、学習・実践(Do)、習得度の確認(Check)、学習方法の見直し(Action)というサイクルを回すことで、効率的に成長することができます。

日々のタスク管理にもマネジメントサイクルは有効です。朝に今日のタスク計画を立て(Plan)、実行し(Do)、夕方に達成度を振り返り(Check)、翌日の計画に反映させる(Action)という習慣をつけることで、生産性が向上します。

マネジメントサイクルは組織の業務改善だけでなく、個人の習慣形成や能力開発にも応用できる普遍的な思考法です。

健康管理や趣味の上達など、あらゆる場面でマネジメントサイクルの考え方は応用可能です。重要なのは、目標を明確にし、行動し、振り返り、改善するという基本的なステップを意識することです。この思考習慣が身につくと、人生のあらゆる面で継続的な成長が実現できるでしょう。

- 製造業:品質管理や生産性向上にPDCAサイクルを活用

- サービス業:顧客満足度向上のためのサービス改善に活用

- IT業界:アジャイル開発手法にマネジメントサイクルの考え方を導入

- 個人の成長:スキルアップや習慣形成にマネジメントサイクルを応用

- 日々のタスク管理:計画・実行・振り返り・改善のサイクルで生産性向上

マネジメントサイクルを成功させるための課題と対策

マネジメントサイクルは理論としては理解しやすいものの、実際の導入や継続的な実践には様々な課題が伴います。ここでは、よくある課題とその対策について解説します。

マネジメントサイクルが形骸化する原因と対策

マネジメントサイクルを導入しても、時間の経過とともに形骸化してしまうケースは少なくありません。例えば、PDCAミーティングが単なる報告会になったり、改善策が次のサイクルに反映されなかったりするなどの問題が生じます。

形骸化の主な原因としては、「忙しさを理由にCheck(評価)とAction(改善)のプロセスが省略される」「サイクルを回すこと自体が目的化してしまう」「成果が見えにくく、モチベーションが維持できない」などが挙げられます。

これらを防ぐためには、まず評価と改善のプロセスに十分な時間と労力を割くことが重要です。また、形式にとらわれすぎず、状況に応じて柔軟にサイクルを運用することも大切です。さらに、小さな成功体験を積み重ね、マネジメントサイクルの効果を実感できるようにすることで、モチベーションを維持することができるでしょう。

マネジメントサイクルの形骸化を防ぐ最大のポイントは「改善の実感」です。「前回の反省を活かして今回は上手くいった!」という体験を増やすことで、サイクルを回す意義が実感できるのです。

変化の激しい環境での適応と進化

現代のビジネス環境は変化が激しく、長期的な計画が立てにくい状況にあります。このような環境では、従来型のPDCAサイクルだけでは対応が難しいケースもあります。

変化の激しい環境では、計画から実行までの期間を短くし、小さなサイクルを素早く回すことが効果的です。例えば、四半期ごとの大きなPDCAサイクルの中に、週単位や日単位の小さなサイクルを組み込むことで、変化に柔軟に対応することができます。

また、前述したOODAループのような、観察と状況判断を重視したモデルを併用することも有効です。特に不確実性が高い状況では、詳細な計画よりも、状況の変化を素早く察知し、適応する能力が重要になります。

マネジメントサイクルは固定的なものではなく、環境や状況に応じて進化させていくことが、その効果を最大化するための鍵となります。

さらに、デジタルツールを活用して情報収集や分析のスピードを上げることも、変化の激しい環境でマネジメントサイクルを効果的に回すための重要な要素です。リアルタイムでデータを収集・分析し、素早く意思決定できる体制を整えることで、環境変化への適応力を高めることができるでしょう。

- 形骸化の防止:評価と改善のプロセスに十分な時間を割く

- 柔軟な運用:状況に応じてサイクルの期間や方法を調整する

- 小さなサイクル:大きなサイクルの中に小さなサイクルを組み込む

- 複数モデルの併用:PDCAとOODAなど、状況に応じて使い分ける

- デジタルツールの活用:情報収集・分析のスピードを上げる

よくある質問

回答 マネジメントサイクルは、組織や業務を継続的に改善するための一般的な概念です。一方、PDCAサイクルはマネジメントサイクルの一種で、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4つのステップを繰り返す具体的な手法です。PDCAは最も広く知られているマネジメントサイクルの一つですが、OODAループやDMAICサイクルなど他の種類も存在します。

PDCAは有名ですが、状況に応じて他のサイクルも検討する価値があります。例えば、変化の激しい環境ではOODAループが効果的かもしれません。

回答 マネジメントサイクルを導入するメリットには以下のようなものがあります: 1. 業務プロセスの継続的な改善 2. 目標達成に向けた効率的な取り組み 3. 問題点の早期発見と対応 4. 組織全体の学習と成長の促進 5. 変化する環境への迅速な適応 6. 従業員の主体性とモチベーションの向上 これらのメリットにより、組織の生産性向上や競争力強化につながります。

回答 マネジメントサイクルがうまく回らない主な原因には以下のようなものがあります: 1. 目標設定が曖昧または非現実的 2. 実行段階でのフォローアップ不足 3. 評価・分析が不十分または形骸化 4. 改善策の実行が不徹底 5. サイクルを回す時間や資源の不足 6. 組織全体の理解と協力が得られていない 7. 環境変化への対応が遅い これらの問題に対処するには、組織全体での意識改革と具体的な改善策の実施が必要です。

マネジメントサイクルの成功には、トップのコミットメントと現場の理解が不可欠です。形式的な導入ではなく、組織文化として定着させることが重要ですね。

回答 マネジメントサイクルを効果的に回すコツには以下のようなものがあります: 1. 具体的で測定可能な目標を設定する 2. 実行段階で進捗を定期的に確認する 3. データに基づいた客観的な評価を行う 4. 改善策を次のサイクルに確実に反映させる 5. 小さな成功を積み重ね、モチベーションを維持する 6. 組織全体で情報共有と学習を促進する 7. 環境変化に応じてサイクルの速度や方法を柔軟に調整する これらのポイントを意識しながら、継続的にサイクルを回すことが重要です。

回答 はい、中小企業でもマネジメントサイクルを導入することは十分可能です。むしろ、組織の規模が小さい分、迅速な意思決定と柔軟な対応が可能なため、効果的に導入できる可能性があります。中小企業向けのポイントとしては: 1. 簡素化したサイクルから始める 2. 全社員が参加できる仕組みを作る 3. 短期的な成果を重視し、モチベーションを維持する 4. 外部の専門家やツールを活用する 5. 業界や規模に合わせたベストプラクティスを参考にする これらの点に注意しながら、自社に合ったマネジメントサイクルを構築していくことが大切です。

中小企業こそマネジメントサイクルの導入効果が高いと言えます。規模が小さいからこそ、全員が同じ方向を向いて改善に取り組めるのが強みですね。