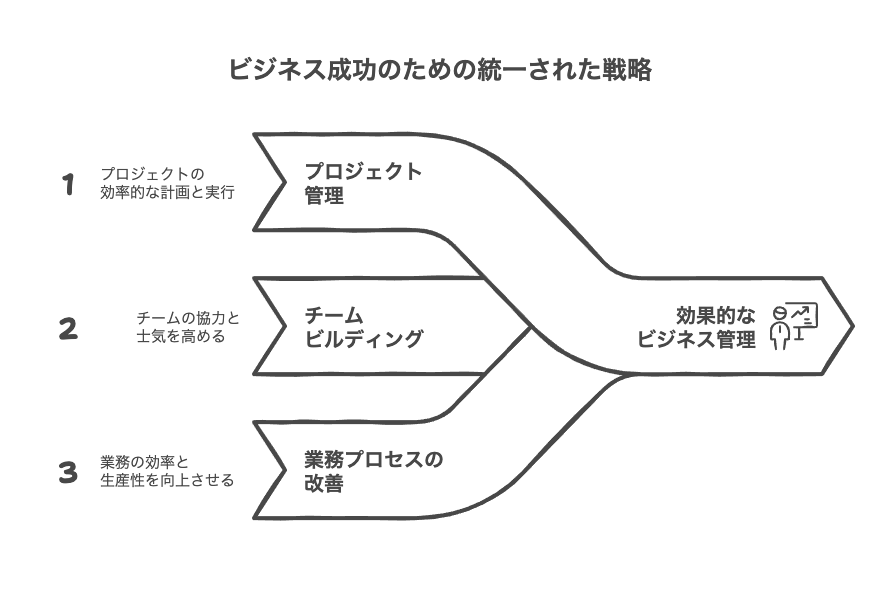

ビジネスの世界では、複雑な問題に直面することが日常茶飯事です。そんな時、問題を適切に分解して考えることで、解決への道筋が見えてくることがあります。特にマネジメントにおいては、大きな課題を小さな要素に分けて考えることが、効率的な問題解決や意思決定につながります。

この記事では、マネジメント要素の分解について、その基本的な考え方から実践方法、そして組織での活用方法まで、分かりやすく解説します。マネジメントの質を高め、組織のパフォーマンスを向上させるためのヒントを得ていただければ幸いです。

マネジメント要素の分解とは?基本概念を理解する

マネジメント要素の分解とは、組織や業務の全体像を構成する要素に細分化し、それぞれの関係性を明確にする手法です。複雑な問題や状況を、より小さく管理しやすい単位に分けることで、問題の本質を見極め、効果的な対策を講じることができます。

マネジメント要素の分解は、複雑な問題を構造化して理解し、効率的に解決するための思考法であり、優れたマネジャーに不可欠なスキルです。

例えば、「売上が伸びない」という漠然とした問題に直面した場合、これを「新規顧客の獲得数」「既存顧客のリピート率」「顧客単価」などの要素に分解することで、どの部分に課題があるのかを明確にできます。そして、それぞれの要素に対して具体的な対策を立てることが可能になります。

要素分解の基本的な考え方

要素分解を行う際の基本的な考え方は、全体を構成する部分を漏れなく、重複なく分けることです。これはビジネスの世界ではMECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive:相互に排他的で全体として漏れがない)と呼ばれる考え方です。

例えば、企業の利益を考える場合、「利益=売上−費用」と分解できます。さらに売上は「売上=顧客数×平均単価」、費用は「固定費+変動費」というように分解していきます。このように数式で表現できる分解を「因数分解」と呼びます。

一方、マーケティング活動を「広告」「販売促進」「PR」などに分ける場合のように、構成要素ごとに分ける方法を「要素分解」と呼びます。どちらの方法も、全体を構成する部分を明確にするという点では同じです。

要素分解で最も重要なのは「分ける基準」です。同じ階層の要素は同じ基準で分けること。例えば「営業部」「技術部」「20代社員」と分けると、部門と年齢という異なる基準が混在してしまいます。

要素分解の種類と特徴

マネジメント要素の分解には、いくつかの種類があります。状況や目的に応じて適切な分解方法を選ぶことが重要です。

まず「時系列・ステップ分け」は、プロセスや流れに沿って分解する方法です。例えば、商品開発プロセスを「企画→設計→試作→評価→量産」のように時間の流れに沿って分けます。これにより、各段階での課題や必要な資源が明確になります。

次に「対照概念による分解」は、二項対立の概念で分ける方法です。例えば、顧客を「新規顧客」と「既存顧客」、商品を「自社製品」と「他社製品」のように分けます。この方法は、漏れがなく、重複もないという点で優れています。

また「構造による分解」は、組織構造や製品構造などに基づいて分ける方法です。例えば、組織を「営業部」「製造部」「管理部」のように部門ごとに分けたり、製品を「ハードウェア」「ソフトウェア」「サービス」のように構成要素で分けたりします。

- 時系列・ステップ分け:プロセスや流れに沿って分解

- 対照概念による分解:二項対立の概念で分解

- 構造による分解:組織構造や製品構造に基づいて分解

- 因数分解:数式のように要素を掛け算や足し算で表現

- 要素分解:全体を構成する要素ごとに分解

効果的なマネジメント要素の分解手法

マネジメント要素を効果的に分解するためには、いくつかの手法やステップを理解しておくことが重要です。ここでは、実践的な分解手法と、分解を成功させるためのポイントについて解説します。

ステップバイステップの分解プロセス

効果的な要素分解を行うためには、以下のようなステップで進めることが有効です。

まず「問題や目標の明確化」から始めます。何を分解するのか、その目的は何かを明確にしましょう。例えば「営業部門の生産性向上」という目標があれば、それを分解の対象とします。

次に「大きな要素への分解」を行います。対象を構成する主要な要素に分けます。例えば、営業部門の生産性は「顧客訪問数」「成約率」「顧客単価」などの要素に分解できます。

さらに「細分化」を進めます。各要素をより具体的なレベルまで分解します。例えば「顧客訪問数」は「アポイント取得効率」「移動時間の最適化」「訪問計画の精度」などに分解できます。

最後に「関連性の確認」を行います。分解した要素間の関係性を確認し、全体像を把握します。要素間に重複や漏れがないか、MECEの原則に則っているかをチェックします。

マネジメント要素の分解では、具体的な行動レベルまで落とし込むことが重要です。抽象的な概念のままでは実行に移せません。

分解する際は「なぜ?」を5回繰り返す「5つのなぜ」という手法も効果的です。表面的な問題から根本原因まで掘り下げることができ、本質的な解決策が見えてきます。

分解の粒度と範囲の決め方

要素分解を行う際に悩むのが、どこまで細かく分解するか(粒度)と、どの範囲まで考慮するか(範囲)という点です。

分解の粒度は、目的や状況によって適切なレベルが異なります。一般的には、「具体的なアクションに落とし込める」「担当者を割り当てられる」「進捗を測定できる」レベルまで分解するのが良いでしょう。例えば、プロジェクト管理では、一人が2週間程度で完了できる作業単位が適切な粒度とされています。

分解の範囲については、問題解決に必要な要素をカバーしつつも、管理可能な範囲に収めることが重要です。あまりに広範囲に考慮すると、焦点がぼやけて効果的な対策が立てられなくなります。

また、分解した要素の水準を揃えることも大切です。例えば、「営業部」「経理部」「若手社員」というように、組織単位と人材属性という異なる水準の要素が混在すると、適切な分析や対策立案が難しくなります。同じ階層の要素は、同じ基準で分類するよう心がけましょう。

- 適切な粒度:具体的なアクションに落とし込める、担当者を割り当てられる、進捗を測定できるレベル

- 適切な範囲:問題解決に必要な要素をカバーしつつ、管理可能な範囲に収める

- 要素の水準:同じ階層の要素は同じ基準で分類する

- バランス:詳細すぎると管理が煩雑に、大雑把すぎると実行性が低下

ビジネスシーンで活用するマネジメント要素の分解

マネジメント要素の分解は、様々なビジネスシーンで活用できます。ここでは、具体的な活用事例と、実際のビジネス課題への応用方法について解説します。

プロジェクトマネジメントでの活用

プロジェクトマネジメントでは、WBS(Work Breakdown Structure)という形で要素分解が活用されています。WBSは、プロジェクト全体を成果物や作業単位に分解し、階層構造で表現するものです。

例えば、新商品開発プロジェクトを考えてみましょう。まず大きく「市場調査」「商品企画」「設計開発」「生産準備」「販売準備」などのフェーズに分けます。さらに「市場調査」は「競合分析」「顧客ニーズ調査」「市場規模予測」などに分解します。このように細分化することで、各作業の担当者、期間、コストを明確にし、プロジェクト全体を効率的に管理できます。

WBSを作成する際のポイントは、「100%ルール」を守ることです。これは、上位の作業が下位の作業の総和と等しくなるようにするという原則です。例えば、「市場調査」という作業の工数は、その下位の「競合分析」「顧客ニーズ調査」「市場規模予測」の工数を合計したものになります。このルールを守ることで、作業の漏れや重複を防ぐことができます。

WBSを作成する際は、チームメンバー全員で行うのがベストプラクティスです。各専門分野の知識を持つメンバーが参加することで、より正確で詳細なWBSができあがります。

問題解決と意思決定への応用

ビジネスにおける問題解決や意思決定にも、要素分解は強力なツールとなります。特に、複雑な問題に直面した際に、問題の構造を明確にし、効果的な解決策を見出すのに役立ちます。

例えば、「社員の離職率が高い」という問題に直面した場合を考えてみましょう。この問題を要素分解すると、「給与・待遇」「職場環境」「キャリア成長」「ワークライフバランス」「マネジメントスタイル」などの要因に分けられます。さらに「職場環境」は「オフィス設備」「人間関係」「企業文化」などに細分化できます。

このように問題を構造化することで、「人間関係の悪化が主な原因である」「キャリア成長の機会不足が若手社員の離職につながっている」といった具体的な課題が見えてきます。そして、それぞれの課題に対して的確な対策を講じることができるのです。

意思決定においても、選択肢を評価する際に要素分解が役立ちます。例えば、新しいオフィスを選ぶ際に「コスト」「アクセス」「設備」「拡張性」などの要素に分解し、各要素について候補地を評価することで、バランスの取れた判断が可能になります。

- プロジェクトマネジメント:WBSによる作業の分解と管理

- 問題解決:問題の構造化と根本原因の特定

- 意思決定:選択肢の多角的評価と比較

- 業績管理:KPIの設定と因果関係の分析

- リスク管理:リスク要因の特定と対策立案

組織力を高めるマネジメント要素の分解実践法

マネジメント要素の分解は、個人の思考ツールとしてだけでなく、組織全体の力を高めるためにも活用できます。ここでは、組織におけるマネジメント要素分解の実践法と、その効果を最大化するためのポイントを解説します。

チーム全体で取り組む分解ワークショップ

マネジメント要素の分解は、チーム全体で取り組むことでより効果を発揮します。分解ワークショップを開催することで、多様な視点を取り入れた網羅的な分解が可能になり、チームの問題意識の共有にもつながります。

ワークショップの進め方としては、まず全員で対象となる問題や目標を明確にします。次に、個人やグループで要素の洗い出しを行い、それらを持ち寄って統合・整理します。その後、要素間の関係性を議論し、全体像を構築していきます。

例えば、「顧客満足度向上」というテーマでワークショップを行う場合、各部門からの参加者が自分たちの視点で関連する要素を挙げます。営業部門からは「応対品質」「提案力」、製品部門からは「製品品質」「使いやすさ」、サポート部門からは「対応速度」「解決力」などの要素が出てくるでしょう。これらを統合し、「商品・サービス」「営業・販売」「アフターサポート」などのカテゴリーに整理していきます。

ワークショップでは、付箋やホワイトボードを使って視覚的に要素を整理すると効果的です。オンラインの場合は、Miroなどの共同編集ツールを活用するとスムーズに進行できますよ。

実践的な分解から継続的改善へのプロセス

マネジメント要素の分解は、単に問題を細分化するだけでなく、その結果を実際の改善活動につなげることが重要です。PDCAサイクルと連携させることで、継続的な改善プロセスを確立できます。

まず、分解によって明らかになった各要素について、現状分析と目標設定を行います(Plan)。次に、設定した目標に向けて具体的なアクションを実行します(Do)。実行後は、結果を評価・分析し(Check)、必要に応じて改善策を検討・実施します(Action)。

このサイクルを繰り返すことで、組織全体の継続的な改善が可能になります。例えば、顧客満足度向上のための要素分解を行った後、「応対品質」の改善に焦点を当てたPDCAサイクルを回すことで、具体的な成果を上げることができます。

マネジメント要素の分解とPDCAサイクルを組み合わせることで、組織は問題の構造を理解しつつ、具体的な改善活動を継続的に行うことができます。

分解とPDCAの連携で重要なのは、小さな成功体験を積み重ねること。一度に全てを改善しようとせず、優先度の高い要素から着手し、成果を可視化していくことがポイントです。

マネジメント要素の分解がもたらす組織変革

マネジメント要素の分解を組織全体で実践することで、単なる問題解決手法を超えた組織変革をもたらす可能性があります。ここでは、マネジメント要素の分解が組織にもたらす長期的な効果と、その実現に向けたポイントを解説します。

分析的思考の文化醸成

マネジメント要素の分解を日常的に実践することで、組織全体に分析的思考の文化が根付きます。問題に直面したとき、感覚や経験だけでなく、構造化された分析に基づいて判断を下す習慣が形成されます。

この文化は、より客観的で合理的な意思決定を促進し、組織全体の問題解決能力を向上させます。例えば、新規事業の立ち上げを検討する際に、市場、競合、自社の強み、リソースなどの要素を細かく分解して分析することで、より精度の高い判断が可能になります。

また、この分析的思考の文化は、組織の透明性と説明責任の向上にもつながります。決定事項の根拠が明確になり、ステークホルダーへの説明がより説得力を持つようになるのです。

分析的思考の文化を根付かせるには、トップダウンとボトムアップの両方からのアプローチが必要です。経営層が率先して実践し、同時に現場レベルでの小さな成功事例を積み重ねていくことが大切です。

組織の柔軟性と適応力の向上

マネジメント要素の分解を通じて、組織構造や業務プロセスの細部まで理解することで、変化に対する組織の柔軟性と適応力が向上します。環境の変化に応じて、どの要素をどのように調整すべきかを迅速に判断し、実行に移すことができるようになります。

例えば、市場環境の急激な変化に直面した際、従来の事業モデルを構成する要素を細かく分解し、どの部分を変更すれば新しい環境に適応できるかを分析することができます。これにより、大規模な組織改革ではなく、必要最小限の調整で効果的な変化を実現できる可能性が高まります。

また、この適応力は組織の持続可能性にも寄与します。常に環境の変化を注視し、自社の構造を柔軟に調整できる組織は、長期的な成長と存続の可能性が高くなるのです。

マネジメント要素の分解を組織文化として定着させることで、分析的思考に基づく意思決定と、環境変化への柔軟な適応が可能になり、組織全体の競争力が向上します。

以上のように、マネジメント要素の分解は単なる問題解決のツールではなく、組織全体の思考様式と行動パターンを変革する可能性を秘めています。この手法を効果的に活用し、組織に根付かせることで、より強靭で適応力の高い組織づくりが実現できるでしょう。

よくある質問

回答 マネジメント要素の分解における最適な粒度は、目的や状況によって異なりますが、一般的には「具体的なアクションに落とし込める」「担当者を割り当てられる」「進捗を測定できる」レベルまで分解するのが効果的です。例えば、プロジェクト管理では、一人が1〜2週間程度で完了できる作業単位が適切とされています。分解しすぎると管理が煩雑になり、大雑把すぎると実行性が低下するため、バランスが重要です。また、組織の規模や成熟度、メンバーの経験値なども考慮して決定するとよいでしょう。迷った場合は、まず大まかに分解してから、必要に応じて細分化していく段階的なアプローチが有効です。

粒度の決定で悩んだら「この要素を担当する人に、具体的に何をすればいいか説明できるか?」というテストをしてみてください。説明できなければ、もう少し細かく分解する必要があるということです。

回答 マネジメント要素の分解と従来の組織分析手法(SWOT分析など)には、目的と適用範囲に違いがあります。SWOT分析は組織の強み・弱み・機会・脅威という4つの視点から全体像を把握する手法で、主に戦略立案の初期段階で活用されます。一方、マネジメント要素の分解は、特定の問題や目標を構成要素に細分化し、それぞれの関係性を明確にする手法です。より具体的な実行計画や問題解決に向いています。

両者は相互補完的な関係にあり、例えばSWOT分析で特定した「弱み」を要素分解して具体的な改善策を立てるといった組み合わせが効果的です。また、要素分解はMECE(漏れなく、重複なく)の原則に基づいて構造化するため、より体系的かつ網羅的なアプローチが可能になります。

回答 マネジメント要素の分解をチーム全体で行う際のファシリテーション方法は以下の通りです:

事前準備:明確な目的と期待される成果を設定し、参加者に共有します。必要な資料やデータも事前に準備しておきましょう。

アイスブレイク:セッション開始時に簡単なアイスブレイクを行い、参加者がリラックスして意見を出しやすい雰囲気を作ります。

問題定義:全員で対象となる問題や目標を明確に定義します。この段階で認識のずれがあると、後の分解作業が効果的になりません。

個人ワーク:まず各自が考える要素を付箋などに書き出します。この段階では量を重視し、批判は控えましょう。

グループ共有:個人ワークの結果を共有し、似た要素をグループ化します。この際、参加者全員が発言できるよう配慮します。

構造化:グループ化した要素を階層構造に整理し、関係性を明確にします。ホワイトボードや図解ツールを活用すると効果的です。

振り返りと次のステップ:分解結果を全員で確認し、不足している点や改善点を議論します。最後に、この結果をどう活用するかの次のステップを合意しておきましょう。

ファシリテーターは中立的な立場を保ち、特定の意見に偏らないよう注意することが大切です。

ワークショップでは「沈黙の時間」を意図的に作ることも大切です。特に内向的なメンバーは、考えをまとめる時間が必要です。全員が参加できる環境づくりが、多様な視点を取り入れる鍵になります。

回答 マネジメント要素の分解で陥りがちな失敗や注意点には以下のようなものがあります:

過度な細分化:必要以上に細かく分解すると、全体像が見えなくなり、管理が煩雑になります。目的に応じた適切な粒度を見極めることが重要です。

MECEの原則違反:要素間に重複があったり、重要な要素が漏れていたりすると、分析の精度が低下します。「漏れなく、重複なく」という原則を守りましょう。

異なる階層の混在:「営業部」「技術力」「若手社員」のように、組織単位、能力、人材属性といった異なる階層の要素を同列に扱うと混乱の原因になります。同じ階層の要素は同じ基準で分類することが大切です。

分解自体が目的化:要素分解はあくまで手段であり、目的ではありません。分解した後の具体的なアクションや意思決定につなげることを忘れないようにしましょう。

固定的な思考:一度分解した構造を固定的に捉えすぎると、環境変化に対応できなくなります。定期的に見直し、必要に応じて再構築する柔軟性が必要です。

データや事実の軽視:主観的な判断だけで要素分解を行うと、偏った結果になりがちです。可能な限りデータや事実に基づいて分解を行いましょう。

これらの失敗を避けるためには、チーム内での相互レビューや、外部の視点を取り入れることも効果的です。

回答 はい、マネジメント要素の分解は小規模なチームや個人でも十分に効果的に活用できます。むしろ、リソースが限られている小規模チームや個人事業主こそ、効率的な問題解決や意思決定が重要であり、要素分解の恩恵を受けられる場合が多いです。

小規模チームでの活用方法としては、以下のようなアプローチが有効です:

優先順位付け:限られたリソースを最大限に活用するため、問題や目標を要素分解し、最も影響力の大きい要素に集中的に取り組みます。

役割分担の明確化:少人数でも要素ごとに担当を決めることで、責任の所在が明確になり、効率的な業務遂行が可能になります。

簡略化したプロセス:大規模な組織で行うような複雑なワークショップではなく、短時間のブレインストーミングと整理の組み合わせなど、簡略化したプロセスを採用できます。

デジタルツールの活用:マインドマップやプロジェクト管理ツールなどを活用することで、少ない労力で効果的な要素分解と管理が可能になります。

個人での活用においても、複雑な問題を構造化して理解したり、個人プロジェクトを効率的に進めたりする上で非常に役立ちます。日々のタスク管理から長期的なキャリア計画まで、様々な場面で応用できるでしょう。

個人で要素分解を活用する際のコツは、「書き出す」ことです。頭の中だけで考えるのではなく、紙やデジタルツールに書き出すことで、思考が整理され、見落としていた要素に気づくことができます。