組織やチームを効果的に導くためには、明確で具体的なマネジメント目標の設定が不可欠です。適切な目標があれば、チームメンバーは何を目指して働けばよいのかが明確になり、モチベーションも高まります。また、目標があることで進捗状況を把握しやすくなり、必要に応じて軌道修正することも可能になります。マネジメント目標は、組織の方向性を示す羅針盤のような役割を果たすのです。

効果的なマネジメント目標の基本原則

マネジメント目標を設定する際には、いくつかの基本原則を押さえておくことが重要です。これらの原則に従うことで、達成可能かつ組織の成長に貢献する目標を設定することができます。

効果的なマネジメント目標は、具体的で測定可能であり、組織全体のビジョンや戦略と明確にリンクしていることが重要です。

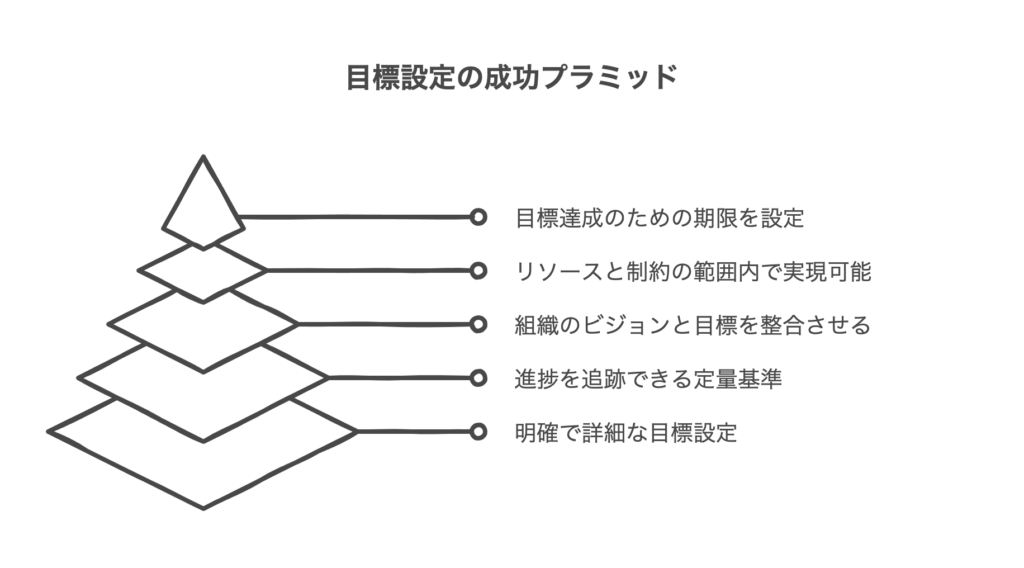

SMARTの法則に基づく目標設定

マネジメント目標を設定する際に広く活用されているのが「SMARTの法則」です。これは目標設定の基本原則として、多くの企業で採用されています。

- Specific(具体的):何を、どのように達成するのかが明確である

- Measurable(測定可能):進捗や達成度を数値などで客観的に評価できる

- Achievable(達成可能):努力すれば達成できる現実的な難易度である

- Related(関連性がある):組織の上位目標や戦略と関連している

- Time-bound(期限がある):いつまでに達成するかの期限が明確である

例えば、「業務効率を向上させる」という漠然とした目標ではなく、「3か月以内に部門の業務プロセスを見直し、処理時間を20%削減する」というように具体的に設定することで、チームメンバーは何をすべきかが明確になります。また、20%という数値目標があることで、進捗状況も測定しやすくなります。

組織のビジョンや戦略とのリンク

マネジメント目標は、組織全体のビジョンや戦略と明確にリンクしていることが重要です。自分のチームだけが良い成績を上げても、それが会社全体の目標達成に貢献していなければ意味がありません。

目標設定で最も陥りやすい罠は「サイロ化」です。自部門の目標だけを考えて、全社的な視点を忘れてしまうと、部門間の連携が取れなくなります。常に「この目標は会社全体のどの目標に貢献するのか」を考えることが大切です。

例えば、会社全体で「顧客満足度の向上」を重要戦略としている場合、営業部門では「既存顧客のリピート率を15%向上させる」、カスタマーサポート部門では「問い合わせ対応時間を平均30%短縮する」など、それぞれの部門が会社全体の戦略に貢献する形で目標を設定することが重要です。

役職別のマネジメント目標の実例と特徴

マネジメント目標は、役職によって設定すべき内容や範囲が異なります。ここでは、部長、課長、チームリーダーなど、役職別のマネジメント目標の実例と特徴を紹介します。

部長・マネージャークラスの目標設定例

部長やマネージャークラスは、複数のチームやグループを管理する立場にあります。そのため、部門全体の業績向上はもちろん、各チームの生産性バランスや人材育成なども重要な目標となります。

- 「各部署の月あたり残業時間を20時間以内に抑えた上で、部門売上高を前年比15%以上とする」

- 「四半期ごとの部門目標達成率を90%以上に維持しながら、部内の休職者率を3%未満に抑える」

- 「部内の5名以上の中堅社員を次世代リーダーとして育成するため、四半期ごとに育成計画を立案・実行し、年度末までに全員がプロジェクトリーダーとして1案件以上を完遂する」

- 「部門間の連携強化のため、月1回の合同会議を主催し、クロスファンクショナルなプロジェクトを年間3件以上立ち上げ、成功させる」

部長クラスの目標の特徴は、部門全体の業績と組織の健全性のバランスを取ることです。単に売上や利益だけを追求するのではなく、従業員の働き方や成長にも配慮した目標設定が求められます。また、他部門との連携や会社全体への貢献も意識した目標設定が重要です。

マネジメント目標は役職に応じて設定範囲や内容が変わり、上位職になるほど組織全体を見据えた長期的・戦略的な目標設定が求められます。

課長・チームリーダークラスの目標設定例

課長やチームリーダークラスは、実務上の責任者であることが多く、チームの業績達成と同時に、メンバーの育成や業務改善も重要な役割です。

- 「3名以上の部下をプロジェクトリーダーとして独り立ちさせるための育成計画を立案・実行し、チームの売上高を前年比10%以上に導く」

- 「チーム内の業務プロセスを見直し、6か月以内に主要業務の処理時間を30%削減する」

- 「顧客満足度調査のスコアを現在の3.8から4.2以上に向上させるため、月1回のサービス品質改善ミーティングを実施し、改善策を実行する」

- 「チームメンバー全員が四半期に1回以上の社内外研修に参加できる環境を整え、スキルマップの達成率を平均20%向上させる」

課長やチームリーダーの目標設定で最も重要なのは「数字と人」のバランスです。短期的な成果だけを追求すると、チームは疲弊し、長期的には成果が出なくなります。「どうやって目標を達成するか」のプロセスにも目を向けた目標設定が理想的です。

課長クラスの目標の特徴は、チームの業績達成と人材育成を両立させることです。単に「売上を上げる」だけでなく、「部下を育成しながら売上を上げる」という視点が重要になります。また、業務プロセスの改善や効率化も重要な目標となります。

職種別のマネジメント目標の実例

マネジメント目標は、職種によっても設定内容が異なります。ここでは、営業、製造、マーケティング、人事など、主要な職種別のマネジメント目標の実例を紹介します。

営業部門のマネジメント目標例

営業部門では、売上や顧客獲得に関する目標が中心となりますが、単に数字だけを追うのではなく、顧客満足度や営業プロセスの改善なども重要な目標です。

- 「新規顧客獲得数を四半期で30社以上とし、そのうち20%以上を大口顧客(年間契約額500万円以上)とする」

- 「既存顧客の契約更新率を現在の75%から85%以上に向上させるため、四半期ごとに顧客満足度調査を実施し、改善策を実行する」

- 「営業チーム全体の一人当たり商談成約率を現在の20%から30%以上に向上させるため、週1回の商談レビューミーティングを実施し、成功事例を共有する」

- 「CRMシステムの活用率を100%にし、顧客情報の入力精度を90%以上に向上させることで、営業活動の可視化と分析精度を高める」

営業部門の目標の特徴は、新規顧客獲得と既存顧客維持のバランス、そして営業プロセスの改善です。特に近年は、単純な売上目標だけでなく、顧客との長期的な関係構築や営業活動の効率化に関する目標も重視されています。

製造・開発部門のマネジメント目標例

製造や開発部門では、品質、コスト、納期に関する目標が中心となりますが、イノベーションや業務効率化も重要な目標です。

- 「製品の不良率を現在の2%から0.5%以下に削減するため、品質管理プロセスを見直し、月次で改善策を実施する」

- 「生産ラインの稼働率を現在の75%から90%以上に向上させるため、設備保全計画を見直し、計画的なメンテナンスを実施する」

- 「新製品開発サイクルを現在の12か月から8か月に短縮するため、アジャイル開発手法を導入し、2週間ごとのスプリントレビューを実施する」

- 「製造コストを現在より15%削減するため、サプライチェーン全体を見直し、主要部材の調達先を3社以上に分散させる」

製造部門の目標設定では「QCD(品質・コスト・納期)」のバランスが鍵です。どれか一つだけを極端に追求すると、他の要素が犠牲になります。例えば品質だけを追求すると、コストが上がりすぎたり、納期が遅れたりする可能性があります。三つのバランスを考えた目標設定が理想的です。

製造・開発部門の目標の特徴は、品質、コスト、納期(QCD)のバランスを取りながら、継続的な改善とイノベーションを促進することです。特に近年は、単なる効率化だけでなく、環境負荷の低減やサステナビリティに関する目標も重要になっています。

マネジメント目標を効果的に運用するためのポイント

マネジメント目標を設定するだけでは不十分です。目標を効果的に運用し、実際の成果につなげるためのポイントを紹介します。

定期的な進捗確認と軌道修正

マネジメント目標を設定したら、定期的に進捗を確認し、必要に応じて軌道修正することが重要です。特に長期的な目標の場合、環境の変化によって当初の目標が現実的でなくなることもあります。

- 週次または月次の進捗確認ミーティングを設定し、目標に対する進捗状況を可視化する

- 進捗が遅れている場合は、原因を分析し、必要な支援や資源を提供する

- 環境の大きな変化があった場合は、目標自体の見直しも検討する

- 四半期ごとに目標の妥当性を再評価し、必要に応じて調整する

例えば、ある製造業の部長は、月1回の「目標進捗レビュー会議」を開催し、各チームの目標達成状況を確認しています。進捗が計画より20%以上遅れているチームには、原因分析と対策立案を求め、必要に応じて他チームからの支援を調整しています。この取り組みにより、年間目標の達成率が前年の70%から90%に向上しました。

マネジメント目標は設定して終わりではなく、定期的な進捗確認と柔軟な軌道修正を行うことで初めて効果を発揮します。

目標達成のための支援とフィードバック

マネージャーの重要な役割は、チームメンバーが目標を達成できるよう支援することです。必要なリソースの提供や障害の除去、適切なフィードバックが重要です。

- 目標達成に必要なスキルや知識を習得するための研修機会を提供する

- 目標達成を阻害する障害や問題を特定し、積極的に解決する

- 定期的な1on1ミーティングを通じて、個々のメンバーの進捗状況を確認し、具体的なフィードバックを提供する

- 小さな成功や進歩を認め、称賛することでモチベーションを維持する

目標達成のカギは「早期の小さな成功体験」です。大きな目標は小さなマイルストーンに分解し、達成感を積み重ねることでモチベーションを維持できます。また、進捗が遅れている場合は、叱責よりも「何が障害になっているか」を一緒に考え、解決策を見つけるアプローチが効果的です。

例えば、あるIT企業のプロジェクトマネージャーは、チームの目標達成を支援するために、週1回の「障害クリアミーティング」を実施しています。このミーティングでは、メンバーが直面している課題や障害を共有し、チーム全体で解決策を考えます。また、月1回の1on1ミーティングでは、各メンバーの目標達成状況を確認し、具体的なフィードバックと必要な支援を提供しています。この取り組みにより、プロジェクトの遅延が大幅に減少し、顧客満足度も向上しました。

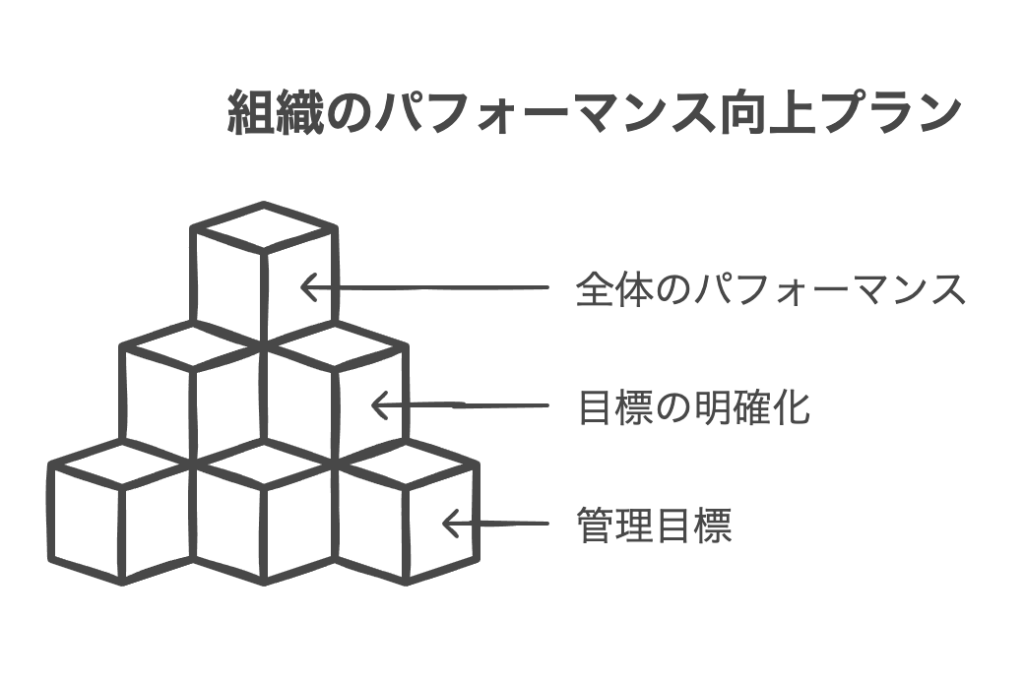

マネジメント目標の設定と運用は、組織やチームの成功に直結する重要な取り組みです。適切な目標設定により、メンバーの方向性が明確になり、モチベーションも高まります。また、定期的な進捗確認と柔軟な軌道修正を行うことで、目標達成の確率が大きく向上します。

効果的なマネジメント目標は、組織の戦略やビジョンと明確にリンクし、SMARTの原則に基づいて具体的かつ測定可能な形で設定されます。また、役職や職種に応じて適切な範囲と内容の目標を設定することが重要です。

目標の運用においては、定期的な進捗確認と必要に応じた軌道修正、そしてチームメンバーへの適切な支援とフィードバックが不可欠です。これらの要素を組み合わせることで、マネジメント目標は単なる数字の羅列ではなく、組織の成長と成功を導く強力なツールとなります。

マネジメント目標の設定と運用は、継続的な学習と改善のプロセスです。常に結果を振り返り、より効果的な目標設定と運用方法を模索することで、組織全体のパフォーマンスを向上させることができるでしょう。

よくある質問

回答 マネジメント目標と個人目標の主な違いは、その範囲と影響の大きさにあります。マネジメント目標は、チームや部門全体の成果に関わる目標で、複数のメンバーの協力によって達成されるものです。例えば「部門の売上を前年比15%増加させる」「顧客満足度を4.2以上に向上させる」などが該当します。

一方、個人目標は個々の社員が自分自身の業務や成長に関して設定する目標です。例えば「新しいプログラミング言語を習得する」「月間の営業訪問件数を30件以上にする」などが該当します。

マネジメント目標は組織の戦略と直接リンクしており、その達成が組織全体の成功に大きく貢献します。また、マネジメント目標は通常、複数の個人目標を包含する形になっており、チームメンバー全員の個人目標がマネジメント目標の達成に貢献するように設計されるべきです。

優れたマネージャーは、マネジメント目標と個人目標を上手くリンクさせます。「この個人目標がどのようにチーム全体の目標達成に貢献するのか」を明確にすることで、メンバーは自分の仕事の意義を理解し、モチベーションが高まります。

回答 マネジメント目標の一般的な設定期間は、短期(3ヶ月〜半年)、中期(1年)、長期(2〜3年)の3つに分けられます。多くの企業では、年間目標を基本としつつ、それを四半期ごとのマイルストーンに分解して管理する方法が採用されています。

短期目標は具体的かつ詳細に設定され、日々の業務に直結するものが多いです。例えば「第2四半期の新規顧客獲得数を15社以上とする」などが該当します。中期目標は年間を通じた成果を定義し、例えば「年間の部門利益率を15%以上とする」などが設定されます。長期目標は組織の方向性や大きな変革に関わるもので、「3年以内に新規事業の売上比率を30%まで高める」などが例として挙げられます。

効果的なマネジメント目標設定では、これらの異なる期間の目標が相互に整合性を持ち、短期目標の達成が中長期目標の実現につながるように設計することが重要です。また、環境変化に応じて柔軟に見直す姿勢も必要です。

回答 マネジメント目標が達成できなかった場合、まずは「なぜ達成できなかったのか」を客観的に分析することが重要です。非難や責任追及ではなく、学びと改善のための機会と捉えるべきです。

分析のステップとしては、以下のようなアプローチが効果的です:

目標未達の原因を特定する(外部環境の変化、リソース不足、スキルギャップなど)

何が上手くいき、何が上手くいかなかったかを具体的に洗い出す

目標設定自体が適切だったかを再評価する(過度に野心的だったか、明確さに欠けていたかなど)

得られた教訓を文書化し、チームで共有する

次期の目標設定や行動計画に反映させる

また、部分的な成功や進捗も適切に評価し、チームの努力を認めることも重要です。完全な達成には至らなくても、重要な進展があった場合は、それを正当に評価し、モチベーションを維持することが次の成功につながります。

目標未達成を単なる「失敗」と捉えるのではなく、「貴重なデータポイント」と考えることが大切です。「何が、なぜ、うまくいかなかったのか」を深く分析することで、次回の成功確率を高められます。最も危険なのは、同じ目標を同じやり方で再設定することです。

回答 マネジメント目標を部下に効果的に浸透させるためには、以下のような方法が有効です:

まず、目標の「意義」を明確に伝えることが重要です。なぜこの目標が重要なのか、達成することでチームや組織にどのような価値がもたらされるのかを説明します。単に「何を」達成するかだけでなく、「なぜ」それが重要なのかを理解してもらうことで、目標への共感と当事者意識が生まれます。

次に、目標を部下の日常業務と明確に結びつけることです。抽象的な大きな目標を、個々のメンバーが日々取り組むべき具体的なアクションに落とし込みます。「あなたの役割はこの目標達成にどう貢献するか」を明確にすることで、自分の仕事の意義を理解できます。

また、定期的な進捗確認と可視化も効果的です。週次や月次のミーティングで目標の進捗状況を共有し、チーム全体で現状を把握します。進捗状況をグラフやダッシュボードで可視化することで、目標への意識が継続します。

さらに、小さな成功を祝うことも重要です。中間マイルストーンの達成や良い進捗があった際には、それを認め、称えることでモチベーションを維持します。

回答 マネジメント目標と報酬制度を連動させる際には、バランスと透明性が重要です。効果的な連動のためには、以下のポイントを考慮すべきです:

まず、目標の達成度と報酬の関係を明確にします。例えば、目標達成率80%で基本ボーナスの90%、100%達成で100%のボーナス、120%達成で120%のボーナスなど、明確な基準を設けることで、公平性と透明性を確保できます。

次に、短期的な数値目標だけでなく、長期的な価値創造や組織の健全性に関する目標も評価対象に含めることが重要です。例えば、売上や利益といった財務指標だけでなく、顧客満足度、従業員エンゲージメント、イノベーション指標なども評価に組み込むことで、バランスの取れた経営を促進できます。

また、チーム全体の目標と個人の目標をバランスよく評価することも大切です。個人の貢献だけでなく、チーム全体の成果にも連動させることで、協力的な文化を醸成できます。

さらに、報酬だけでなく、キャリア開発や成長機会などの非金銭的報酬も目標達成と連動させることで、より包括的なモチベーション向上が期待できます。

報酬と目標を連動させる際の落とし穴は「測定しやすい指標だけを重視してしまうこと」です。例えば、短期的な売上は測定しやすいですが、チーム文化の醸成や人材育成などの長期的価値は測定が難しい。しかし、これらも同様に重要です。測定困難な要素も適切に評価する工夫が必要です。