組織において課長職は重要な役割を担っています。しかし、マネジメント能力が不足している、あるいはマネジメント業務を積極的に行わない課長の存在は、チーム全体のパフォーマンスや職場環境に深刻な影響を及ぼすことがあります。

この記事では、マネジメントしない課長の特徴や組織への影響、そして部下や組織としての対処法について解説します。マネジメントに関する悩みを抱える方々の参考になれば幸いです。

マネジメントしない課長の特徴とは

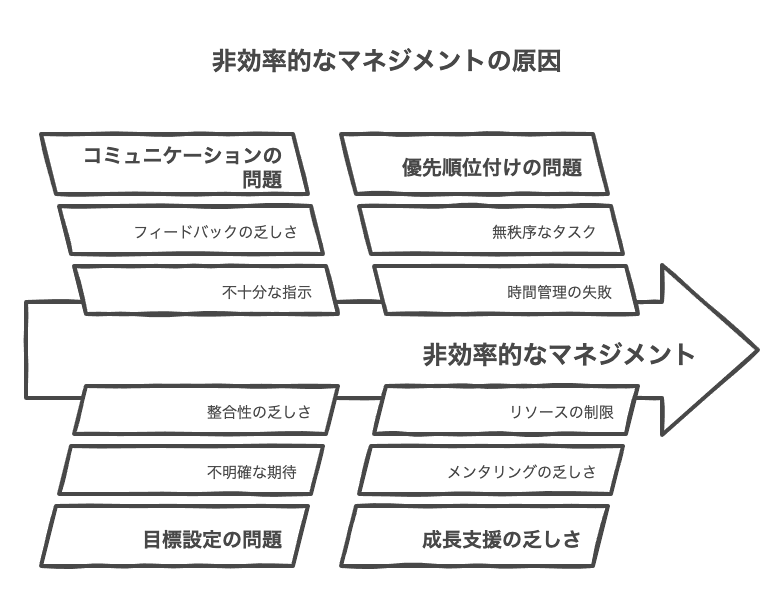

マネジメントとは本来、チームの目標達成に向けて人や業務を適切に管理し、組織全体の生産性を高める活動です。しかし、課長の中にはこうしたマネジメント業務を十分に行わない人も少なくありません。

マネジメントしない課長は、本来の管理職としての役割を果たさず、組織の効率性や部下の成長機会を損なってしまいます。

責任回避と曖昧な指示

マネジメントしない課長の最も顕著な特徴は、責任を取らない傾向にあります。何かトラブルが発生した際に、部下のせいにしたり、言い訳をして責任から逃れようとしたりします。

また、指示の出し方も曖昧で具体性に欠けることが多いです。「良い感じに仕上げて」「いつも通りでいいから」といった抽象的な指示は、部下に混乱をもたらし、作業の手戻りや納期の遅延を引き起こします。

曖昧な指示を出す課長の多くは、実は自分自身が何をすべきか分かっていないケースが多いんです。自信がないから具体的な指示が出せないのです。

コミュニケーション不足と感情のコントロール

マネジメントしない課長は、部下とのコミュニケーションが不足しがちです。部下の意見に耳を傾けず、一方的な指示を出すだけの関係になってしまいます。

また、感情のコントロールができず、機嫌によって態度が大きく変わることも特徴的です。このような不安定な振る舞いは、部下が萎縮してしまう原因となり、職場の雰囲気を悪化させます。

- 責任を部下に押し付ける

- 指示が曖昧で具体性がない

- 部下とのコミュニケーションが不足している

- 感情の起伏が激しく、機嫌によって態度が変わる

- スケジュール管理ができていない

マネジメントしない課長が組織に与える影響

課長がマネジメント業務を適切に行わないと、その影響は部下だけでなく、チーム全体や組織にまで及びます。短期的な問題だけでなく、長期的な組織の健全性にも深刻な影響を与えることになります。

部下への過剰な負担と精神的ストレス

マネジメントしない課長のもとでは、業務量の偏りが生じやすくなります。課長が部下のスキルや状況を把握していないため、能力の高い一部の社員に業務が集中する傾向があります。

マネジメントしない課長の下では、本来課長が担うべきマネジメント業務までもが部下にしわ寄せされ、過剰な負担となります。

また、適切な指導やフィードバックが得られないため、部下は自分の成長を実感できず、モチベーションが低下します。威圧的な命令や混乱を招く指示は、部下に大きな精神的ストレスをもたらします。

優秀な社員ほど、マネジメントしない課長の下では疲弊しやすいものです。彼らは自分の業務に加えて、課長の穴埋めまでしなければならないからです。

チーム全体の生産性低下と組織文化の劣化

マネジメントしない課長のもとでは、チーム全体の生産性が低下します。明確な目標設定や方向性が示されないため、部下は自身の役割や目的を理解できず、効率的に業務を進められません。

さらに深刻なのは、組織文化の劣化です。課長のリーダーシップ不足が常態化すると、組織内に不信感や不満が広がり、社員が働くことへの喜びを感じられなくなります。

責任を部下に押し付ける風潮がある場合、組織全体に「責任逃れ」が蔓延し、企業の信頼性や倫理観が低下します。また、意見を出しにくい環境が続くと、問題点が改善されないまま放置され、組織の透明性や柔軟性が失われていきます。

- 部下への業務負担の偏り

- 精神的ストレスの増加

- チーム全体の生産性低下

- 離職率の上昇

- 組織文化の劣化

なぜ課長はマネジメントしないのか

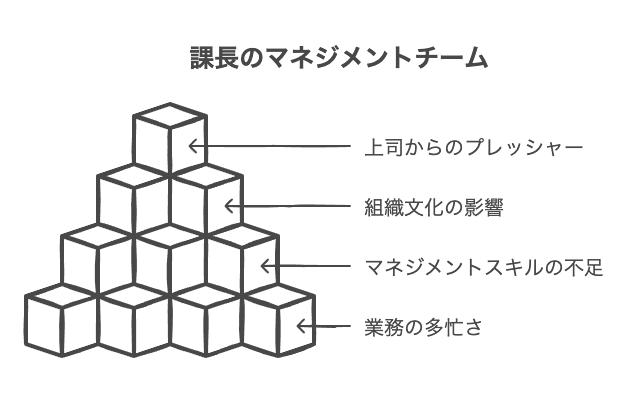

課長がマネジメント業務を適切に行わない背景には、様々な要因があります。これらの要因を理解することで、より効果的な対策を講じることができるでしょう。

プレイヤー思考からの脱却困難

多くの課長は、優秀なプレイヤーとして評価され、昇進してきた経緯があります。そのため、マネジャーとしての役割よりも、自分が直接業務を遂行することに価値を見出す傾向があります。

課長がマネジメントしない主な理由は、プレイヤーとしての成功体験から抜け出せず、マネジャーとしての新たな役割を受け入れられないことにあります。

自分が業務を行った方が早いと考え、部下に仕事を任せることに不安を感じるケースも少なくありません。特に専門性の高い業務では、この傾向が顕著になります。

「自分でやった方が早い」という思考は、短期的には正しいかもしれませんが、長期的には組織の成長を阻害する最大の落とし穴です。

マネジメントスキルの不足と恐れ

多くの企業では、マネジメントスキルを十分に教育しないまま社員を管理職に昇進させることがあります。そのため、課長自身がマネジメントの方法を知らず、不安を抱えているケースも少なくありません。

また、部下に嫌われることを恐れるあまり、必要な指導や意見を言えないこともあります。特に優秀な部下がいる場合や、自分の専門分野とは異なる業務を管理する場合、自信を持てず、積極的なマネジメントを避けてしまいます。

- プレイヤーとしての成功体験から抜け出せない

- 自分で業務を行った方が早いと考える

- マネジメントスキルの教育不足

- 部下に嫌われることへの恐れ

- 短期的な成果を優先してしまう

マネジメントしない課長への対処法

マネジメントしない課長の下で働く場合、ただ耐えるだけでなく、状況を改善するための積極的な対策を講じることが重要です。また、組織としても課長のマネジメント能力を向上させるための支援が必要です。

部下としての対応策

マネジメントしない課長の下で働く部下は、自身を守りながら成長するための工夫が必要です。まず、曖昧な指示を受けた場合は、具体的な内容を確認し、文書化しておくことが重要です。

また、自己管理能力を高め、課長に頼らずとも自分の業務を計画的に進められるようにしましょう。同僚との協力関係を築き、互いにサポートし合うことも効果的です。

マネジメントしない課長の下でも成長できる人は、「自分自身のマネジャーになる」という意識を持っています。自分の成長は自分で責任を持つのです。

組織としての対策

組織としては、課長のマネジメント能力を向上させるための支援やトレーニングを提供することが重要です。マネジメントスキルは生まれつきのものではなく、学習と経験によって身につくものです。

組織全体でマネジメントの重要性を認識し、課長がマネジメント業務に専念できる環境を整えることが、長期的な組織の健全性につながります。

また、定期的な360度評価やフィードバックの仕組みを導入し、課長自身が自分のマネジメントスタイルを客観的に把握できるようにすることも効果的です。

- 曖昧な指示は具体的に確認し、文書化する

- 自己管理能力を高め、自立して業務を進める

- 同僚との協力関係を築く

- マネジメントスキル向上のためのトレーニングを提供する

- 定期的な360度評価やフィードバックの仕組みを導入する

よくある質問

回答 マネジメントしない課長の下でも自己成長は可能です。まず、曖昧な指示を受けた際は具体的に確認し、メールなどで文書化しておきましょう。次に、自己管理能力を高め、課長に頼らずとも自分の業務を計画的に進められるようにすることが重要です。同僚との協力関係を築き、互いにサポートし合う環境を作ることも効果的です。また、他部署の信頼できる上司や先輩に相談し、アドバイスをもらうことも検討してください。自分自身のマネジャーになるという意識を持ち、自分の成長は自分で責任を持つという姿勢が大切です。

マネジメントしない課長の下でも成長できる人は、常に自分の行動に責任を持ち、主体的に動く人です。課長の不足を嘆くよりも、その状況を自己成長の機会として捉えましょう。

回答 優秀なプレイヤーが課長になってマネジメントができなくなる主な理由は、プレイヤー思考からの脱却が難しいためです。彼らは自分の専門スキルで成功してきた経験があるため、マネジャーとしての新たな役割よりも、自分が直接業務を遂行することに価値を見出す傾向があります。また、「自分でやった方が早い」という思考に陥りやすく、部下に仕事を任せることに不安を感じます。さらに、多くの企業ではマネジメントスキルを十分に教育しないまま社員を管理職に昇進させるため、課長自身がマネジメントの方法を知らず、自信を持てないことも大きな要因です。

回答 組織としては、まずマネジメントスキル向上のための体系的な研修やトレーニングプログラムを提供することが重要です。特に新任課長には、プレイヤーからマネジャーへの意識転換を促す教育が必要です。次に、定期的な360度評価やフィードバックの仕組みを導入し、課長自身が自分のマネジメントスタイルを客観的に把握できるようにしましょう。また、課長同士のメンター制度や情報共有の場を設け、優れたマネジメント事例を学び合える環境を整えることも効果的です。さらに、課長がマネジメント業務に専念できるよう、業務分担の見直しや適切な権限委譲の仕組みを整えることも必要です。

マネジメント能力は生まれつきのものではなく、学習と経験で身につくスキルです。組織が「マネジメントは重要だ」というメッセージを明確に発信し、その習得を支援する姿勢を示すことが何よりも大切です。

回答 マネジメントしない課長の中には、自分の問題に気づいていない人もいれば、気づいていても改善方法がわからない人もいます。多くの場合、彼らは「マネジメント」の本質を十分に理解していないことが根本的な問題です。研修などで「マネジメントとは何か」と問われても、挙げられる項目は5つ程度と限られており、マネジメント業務の一部しか実践できていないのが実状です。また、自分自身が過度なストレスや負担を感じていることから、部下への指導や関わりを避けるようになっているケースもあります。さらに、部下に嫌われることを恐れるあまり、必要な指導や意見を言えなくなっていることもあります。

回答 マネジメントしない課長がいる部署でチームの生産性を維持するには、チームメンバー同士の協力体制を強化することが重要です。まず、定期的なチームミーティングを自主的に開催し、情報共有や進捗確認を行いましょう。次に、チーム内で明確な役割分担を行い、各自が責任を持って業務を遂行する体制を作ります。また、チーム内でのピアレビューやフィードバックの仕組みを取り入れ、互いに成長し合える環境を整えることも効果的です。さらに、課長を介さずとも業務が円滑に進むよう、必要な情報や決裁ルートを確保しておくことも大切です。最終的には、チームとしての自律性を高め、課長の不在や機能不全があっても業務が滞らない体制を構築することが目標となります。

最も優れたチームは、リーダーがいなくても機能するチームです。マネジメントしない課長の下でも、チームの自律性と相互支援の文化を築くことで、むしろ強いチームへと成長できることもあります。