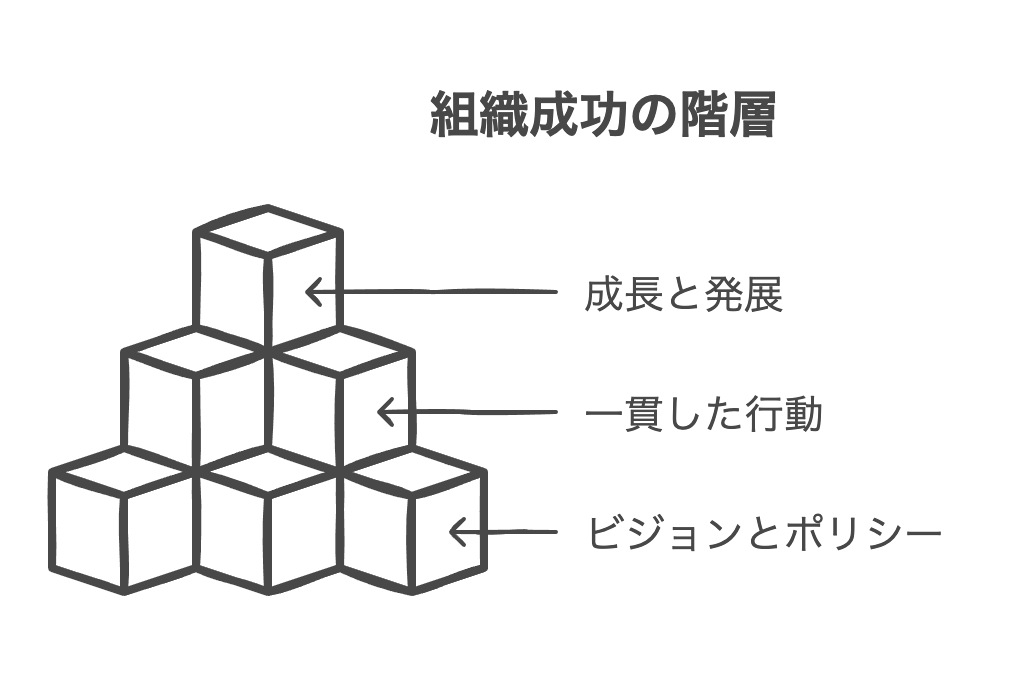

組織が成長し、人数が増えていくと、メンバー全員が同じ方向を向いて進むことが難しくなります。そんなとき、組織の進むべき方向性や価値観を明確に示す「マネジメントポリシー」が重要な役割を果たします。マネジメントポリシーは、組織運営の基本的な指針であり、意思決定や行動の拠り所となるものです。適切なマネジメントポリシーを策定し、組織全体に浸透させることで、一貫性のある組織運営が可能になります。

マネジメントポリシーの基本と重要性

マネジメントポリシーとは、組織や企業の目標や方針を明確にし、それを達成するための基本的な指針や規則のことです。具体的には、組織のビジョンやミッション、戦略的な目標、価値観、行動原則などが含まれます。

マネジメントポリシーは、組織の羅針盤として機能し、メンバー全員が同じ方向を向いて進むための共通理解を形成する役割を担っています。

マネジメントポリシーが果たす役割

マネジメントポリシーは、組織文化の重要な構成要素であり、組織が環境とどのように相互作用するかを定義します。また、組織のアイデンティティや、事業の核となる期待や価値観を概説するものでもあります。

マネジメントポリシーが果たす主な役割は以下の通りです:

- 組織の方向性や価値観を明確に示す

- 意思決定の基準を提供する

- 一貫性のある組織運営を可能にする

- メンバーの行動指針となる

- 組織の一体感や信頼感を高める

明確なマネジメントポリシーは、従業員が効果的な意思決定を行うよう導き、自分の仕事にオーナーシップを持ち、リスクを取って問題解決に取り組む素養を身につけるよう促します。

効果的なマネジメントポリシーの特徴

効果的なマネジメントポリシーには、いくつかの共通する特徴があります。これらの特徴を押さえることで、より実効性の高いポリシーを策定することができます。

- 明確で具体的である

- 組織のビジョンやミッションと整合している

- 実現可能で現実的である

- 柔軟性があり、環境変化に対応できる

- 全メンバーに理解しやすい言葉で表現されている

- 定期的に見直しと更新が行われる

マネジメントポリシーを作る際の最大の落とし穴は「抽象的すぎる表現」です。「顧客第一」「品質重視」といった言葉は良く聞きますが、具体的に何をすべきかが伝わらなければ意味がありません。「顧客からの問い合わせには24時間以内に返信する」など、行動レベルまで落とし込むことが大切です。

マネジメントポリシーの実施により、企業は効果的な戦略やシステムを確立し、効率的な業務の遂行と目標の達成を促進することができます。また、変化と不確実性に対応するための枠組みを提供し、組織の適応力を高める役割も果たします。

様々な企業のマネジメントポリシー事例

マネジメントポリシーは企業によって様々な形で策定・運用されています。ここでは、実際の企業事例を通じて、効果的なマネジメントポリシーの特徴や運用方法について見ていきましょう。

リクルートの人材マネジメントポリシー

株式会社リクルートは「価値の源泉は人」という価値観を掲げ、社員個人に求めるものと会社が提供するものをそれぞれ分けて定義しています。

個人に対しては自律性やチームワークを求めるほか、個と組織の双方で進化してほしいことを説いています。対して企業側は、経歴の異なるさまざまな人が活躍できるよう、よりよい仕組みづくりや働き方の提供を宣言しています。

このようにリクルートのマネジメントポリシーの特徴は、「会社」と「個人」それぞれに方針を打ち出している点にあります。価値観が多様化し、会社と個人が対等となった社会においては、管理する・される関係ではなく、選ぶ・選ばれる関係へと変化しています。その流れにおいて、個人に求めるだけでなく、会社が約束することまで提示している点が注目されています。

住友商事のグループマネジメントポリシー

住友商事では、グローバルベースの人材マネジメントポリシーを掲げ、国内外を問わずグループ全体に向けて発信しています。また、2021年には「グループマネジメントポリシー」を制定し、「自律」「対話」「連携」を当社及びグループ各社が尊重すべき三原則として掲げています。

個人と組織の双方で目指す姿を具体的に明示しているのが特徴です。個人は自ら進み成長し続けることを目標にし、組織は次なる革新へ挑戦する場として支持されることを目指しています。

住友商事のマネジメントポリシーの特徴は、人材マネジメントの中核となる考えを明確に定義し、さらにその実現方法を具体的に説明している点です。人材確保、処遇の公平性、評価や配置といった具体策を説き、行動の推進を図っています。

グローバル企業のマネジメントポリシーで重要なのは「一貫性と多様性のバランス」です。世界中の拠点で同じ価値観を共有しつつも、各国の文化や慣習に合わせた柔軟な運用が必要です。住友商事のように「原則」を明確にしつつ、実践方法に自由度を持たせる設計は参考になりますね。

成功している企業のマネジメントポリシーに共通するのは、抽象的な理念だけでなく、具体的な行動指針や会社と個人の関係性まで明確に定義している点です。

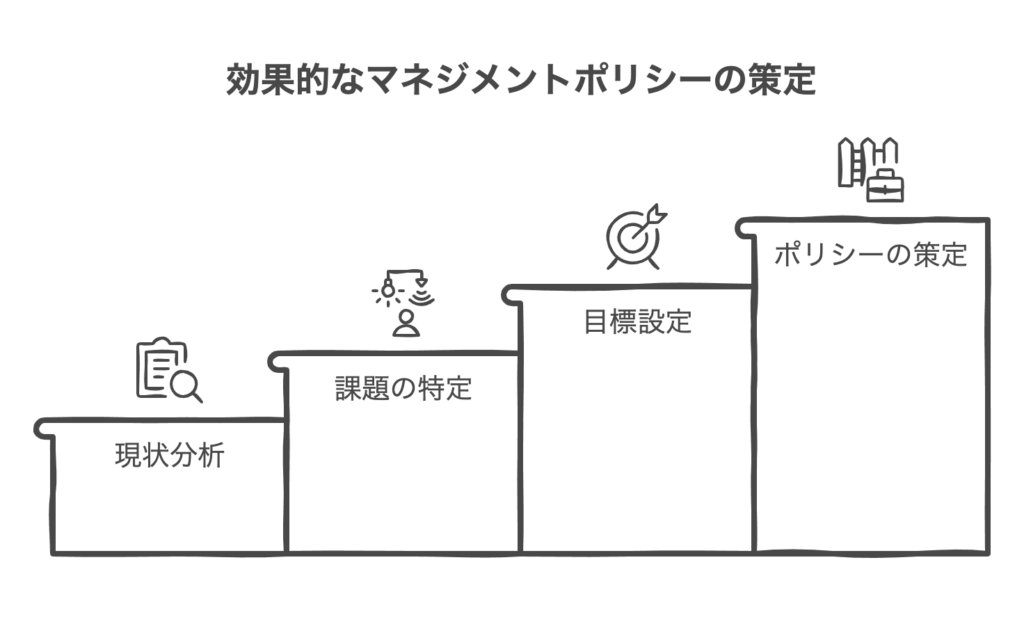

効果的なマネジメントポリシーの策定方法

マネジメントポリシーを策定する際には、組織の現状や課題を踏まえ、段階的に進めていくことが重要です。ここでは、効果的なマネジメントポリシーを策定するための具体的なステップを紹介します。

現状分析と課題の特定

マネジメントポリシーの策定は、まず組織の現状を正確に把握することから始まります。現状分析では、組織の強みや弱み、機会や脅威を洗い出し、解決すべき課題を特定します。

現状分析の主なポイントは以下の通りです:

- 組織の強み・弱みの分析(SWOT分析など)

- 現在の組織文化や価値観の把握

- 従業員の意識調査や満足度調査の実施

- 経営層へのインタビューによる方向性の確認

- 業界動向や競合他社の状況の分析

例えば、ある企業では従業員アンケートを実施した結果、「部門間の連携が不足している」「評価基準が不明確」といった課題が浮かび上がりました。これらの課題を解決するためのマネジメントポリシーとして、「オープンなコミュニケーションの促進」「透明性の高い評価システムの構築」などの方針を打ち出すことになりました。

ポリシーの内容策定と文書化

現状分析で抽出した課題に対し、具体的なポリシーの内容を策定します。マネジメントポリシーの内容は、組織の規模や業種、文化によって異なりますが、一般的には以下の要素を含めることが重要です:

- 組織のビジョンやミッションとの整合性

- 核となる価値観や行動原則

- 具体的な行動指針や期待される行動

- 組織と個人の関係性や相互の期待

- 評価や報酬の基本的な考え方

策定したポリシーは、簡潔かつ明確な表現で文書化します。文書としてまとめる際には、あいまいな表現は避け、誰が読んでも解釈が一致する表現を選びましょう。

例えば、株式会社アイデミーでは、「会社と社員の約束事」という形で人材マネジメントポリシーを導入しました。社員から会社へ、会社から社員への約束事を3つずつ掲げ、互いに約束を守ることで、バリューの継続的な創造と最大化を図ることを目標としています。さらに、具体的な行動指標としてDos & Don’tsを策定し、抽象的な表現を避けることで、異なるキャリアの社員同士が共通認識を持てるよう工夫しています。

マネジメントポリシーの運用と評価方法

マネジメントポリシーは策定して終わりではなく、組織全体に浸透させ、定期的に評価・改善していくことが重要です。ここでは、マネジメントポリシーの効果的な運用方法と評価の仕組みについて解説します。

ポリシーの周知と浸透方法

策定したマネジメントポリシーを組織全体に浸透させるためには、効果的な周知活動が不可欠です。以下のような方法を組み合わせて実施することで、ポリシーの理解と実践を促進することができます:

- 全社員向け説明会の開催

- 部門ごとのワークショップの実施

- イントラネットやニュースレターでの定期的な発信

- 新入社員研修や管理職研修への組み込み

- ポスターやカードなどの視覚的ツールの活用

特に重要なのは、管理職に対する説明会の実施です。管理職はポリシーの意図や運用方法を正確に理解し、チームメンバーに伝える役割を担います。その際に、現場の懸念点や課題を解消することが重要です。

また、ポリシーを日常業務に落とし込むための具体的な機会として、評価面談や1on1ミーティングなどを活用することも効果的です。部門ごとに運用ガイドラインを作成し、具体的な実践方法を示すことも推奨されます。

定期的な見直しとフィードバック活用

マネジメントポリシーの効果を維持するためには、定期的な見直しと改善が欠かせません。一般的には、年1回程度のペースで見直しを行うことが基本ですが、組織の成長や外部環境の変化に応じて、適切にアップデートする必要があります。

見直しの際には、以下のような方法でフィードバックを収集し、分析することが重要です:

- 四半期ごとの社員アンケートや満足度調査

- 部門ごとの定期レビュー

- 管理職からの運用状況報告

- 成功事例や課題の収集と分析

- 外部環境や業界動向の変化の把握

マネジメントポリシーの見直しで最も重要なのは「現場の声」です。いくら経営層が素晴らしいポリシーを作っても、現場で実践できなければ意味がありません。定期的に「このポリシーは実際に役立っていますか?」と率直に聞く勇気を持ちましょう。時には厳しい意見も出ますが、それこそが改善の宝庫です。

収集したフィードバックは人事部門などで分析し、必要に応じてポリシーの修正や運用方法の改善を実施します。具体的には、評価制度の運用ルール、教育プログラムの内容、異動・配置の基準などを見直すことが考えられます。

ただし、頻繁な変更は現場の混乱につながることもあり、ポリシーの信頼性を損なう可能性があるため、見直しの判断は慎重に行う必要があります。変更する場合には十分な準備期間を設け、関係者への丁寧な説明や、スムーズな移行に向けた計画も必要です。

マネジメントポリシーは、組織の羅針盤として重要な役割を果たします。明確で実効性のあるポリシーを策定し、組織全体に浸透させることで、一貫性のある組織運営が可能になります。また、定期的な見直しと改善を行うことで、環境の変化に対応し、持続的な組織の成長を支えることができます。

自社のマネジメントポリシーを見直す際には、本記事で紹介した事例や策定方法を参考に、組織の特性や課題に合わせたポリシーを作成してみてください。それが組織の成長と発展の大きな原動力となるでしょう。

よくある質問

回答 マネジメントポリシーと企業理念は関連性が高いものの、異なる役割を持っています。企業理念は組織の存在意義や目指す姿を表現した抽象的な概念で、通常は長期的に変わることはありません。一方、マネジメントポリシーは企業理念を実現するための具体的な指針や行動原則を示すものです。

例えば、「顧客満足の追求」という企業理念に対し、マネジメントポリシーでは「24時間以内の顧客対応」「年2回以上の顧客満足度調査実施」といった具体的な行動指針を定めます。マネジメントポリシーは環境変化に応じて適宜見直されることがあり、より実務的で具体的な内容となります。

企業理念を「目的地」とすれば、マネジメントポリシーは「道順」のようなものです。理念だけでは具体的に何をすべきか分からないので、ポリシーで行動指針を示すことが重要です。ただし、ポリシーが理念と矛盾しないよう注意が必要です。

回答 マネジメントポリシーの策定には、多様な視点を取り入れることが重要です。主に以下の人々を巻き込むことが推奨されます:

経営層:ビジョンや戦略との整合性を確保するため

人事部門:人材マネジメントの専門知識を活かすため

各部門の管理職:現場の実情や課題を反映させるため

一般社員の代表:実際に働く人々の視点を取り入れるため

労働組合(ある場合):従業員の権利や福利厚生の観点から

外部コンサルタント:客観的な視点や他社事例の知見を得るため

これらの多様な立場の人々が参加することで、より実効性の高いポリシーを策定できます。また、策定プロセスに関わることで、ポリシーの浸透もスムーズになります。

回答 マネジメントポリシーの効果測定には、定量的・定性的な指標を組み合わせて用いることが効果的です。主な測定方法には以下のようなものがあります:

従業員満足度調査:ポリシー導入前後での変化を比較

エンゲージメントスコア:組織へのコミットメントや帰属意識の変化を測定

離職率の変化:特に優秀人材の定着率に注目

生産性指標:一人当たりの売上や利益などの業績指標の変化

360度評価:ポリシーに沿った行動が取れているかを多面的に評価

インタビューやフォーカスグループ:定性的な意見や感想を収集

これらの指標を定期的に測定し、ポリシー導入前後や経年での変化を分析することで、効果を把握できます。ただし、短期的な変化だけでなく、中長期的な視点での評価も重要です。

ポリシーの効果測定で陥りやすい罠は「数字だけを追いかけること」です。例えば、離職率が下がっても、それが単に転職市場の冷え込みによるものかもしれません。定量的指標と定性的指標を組み合わせ、さらに外部環境の変化も考慮に入れた総合的な分析が必要です。

回答 マネジメントポリシーと組織文化は密接に関連しており、相互に影響を与え合う関係にあります。マネジメントポリシーは、望ましい組織文化を形成・強化するための重要なツールとなります。一方で、既存の組織文化がマネジメントポリシーの実効性に大きな影響を与えることもあります。

例えば、「オープンなコミュニケーション」を重視するマネジメントポリシーを導入しても、従来から階層的で閉鎖的なコミュニケーション文化が根付いている組織では、すぐには効果が現れにくいでしょう。

効果的なマネジメントポリシーの実践には、以下のような取り組みが重要です:

現状の組織文化を十分に理解し、ポリシーとの整合性を確認する

ポリシーに沿った行動を率先して示す「文化的リーダー」を育成する

ポリシーの浸透度合いを定期的に評価し、必要に応じて修正を加える

長期的な視点を持ち、継続的な取り組みを行う

このように、マネジメントポリシーと組織文化は相互に作用し合いながら、理想的な組織のあり方を形作っていきます。

回答 マネジメントポリシーを海外拠点に適用する際は、グローバルな一貫性を保ちつつ、ローカルな文化や法規制にも配慮する必要があります。主な注意点は以下の通りです:

文化的差異の理解:各国の文化的背景や価値観の違いを十分に理解し、ポリシーの解釈や適用に反映させる

法的要件の確認:労働法や雇用慣行が国によって大きく異なるため、ポリシーが現地の法規制に抵触しないか確認する

言語の問題:単なる翻訳ではなく、現地の文脈に合わせた意訳や説明を加え、誤解を防ぐ

柔軟性の確保:核となる部分は共通化しつつ、細部の運用は各拠点に裁量を与える

現地スタッフの参画:ポリシーの策定や見直しに現地スタッフを巻き込み、実効性を高める

段階的な導入:一度にすべてを変更するのではなく、優先順位をつけて段階的に導入する

これらの点に注意を払いながら、グローバルとローカルのバランスを取ったマネジメントポリシーの展開が求められます。