ビジネスの世界では、優れた技術や知識だけでなく、心の状態をコントロールする能力も重要です。特に管理職やリーダーの立場にある人は、自分自身のメンタル管理と同時に、チームメンバーの心理状態にも気を配る必要があります。メンタルマネジメントは、ストレス社会を生き抜くための必須スキルとなっています。

メンタルマネジメントの基本と重要性

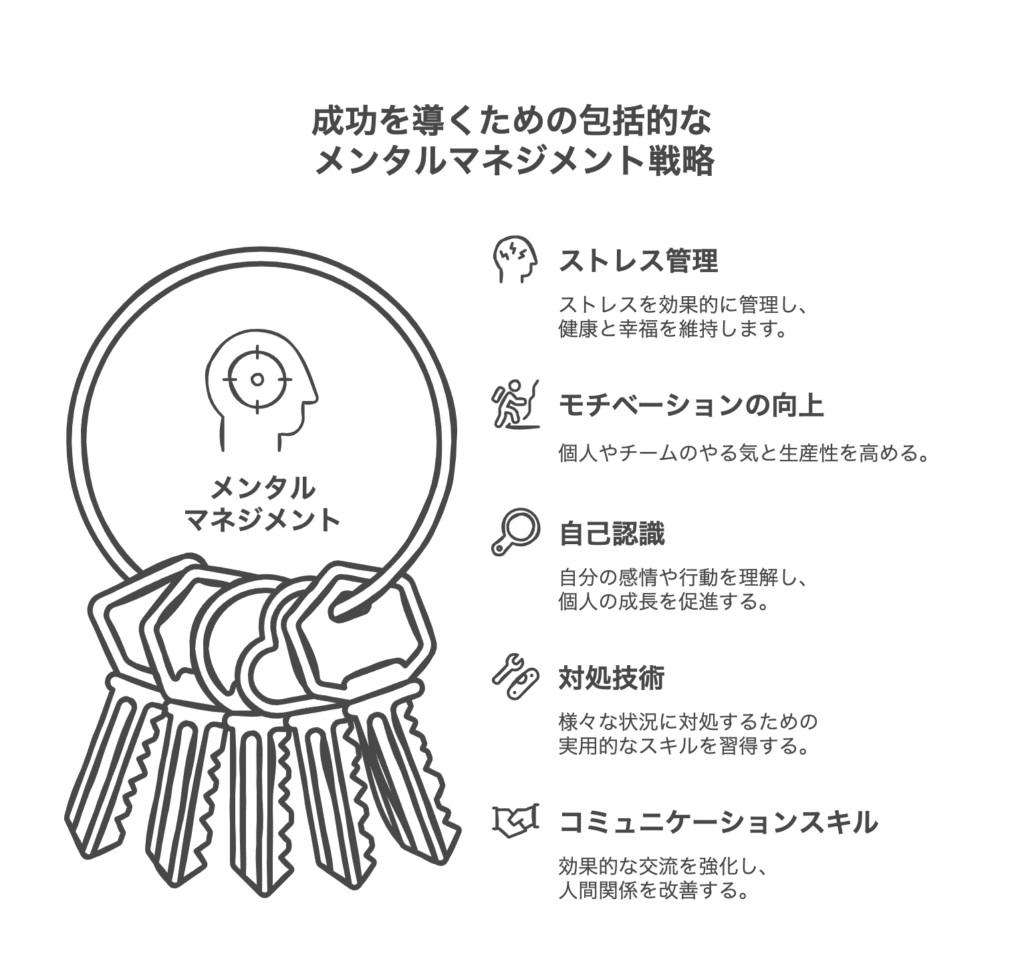

メンタルマネジメントとは、自分自身や組織のメンバーの精神状態を把握・制御し、モチベーションの維持・向上を図るスキルやアプローチのことです。日々の業務や人間関係から生じるストレスを適切に管理することで、心身の健康を保ち、パフォーマンスを最大化することができます。

効果的なメンタルマネジメントは、自分自身の内面と向き合い、ストレスの原因を特定し、適切な対処法を見つけることから始まります。

セルフモニタリングの実践

メンタルマネジメントの第一歩は、自分の心身の状態を客観的に観察する「セルフモニタリング」です。これは、自分がどのような状況でストレスを感じるのか、そのときの身体的・精神的な反応はどうなのかを把握する作業です。

毎日5分でも自分の状態を振り返る時間を作ることで、ストレスの蓄積に早く気づけるようになります。小さな変化を見逃さないことが大切です。

セルフモニタリングを効果的に行うには、次のような方法があります:

- 日記やメモ帳に感情や体調の変化を記録する

- ストレスを感じる場面や原因を書き出す

- 睡眠の質や食欲の変化など身体的な反応に注目する

- 定期的に自分の心の状態をチェックする時間を設ける

ストレスコーピングの方法

ストレスの原因を特定したら、次はそれに対処する「ストレスコーピング」を行います。コーピングとは対処法という意味で、ストレスの種類や自分の性格に合わせた方法を選ぶことが重要です。

ストレスコーピングには主に3つのアプローチがあります:

問題焦点型コーピング:ストレスの原因そのものを解決する方法

情動焦点型コーピング:ストレスによって生じた感情をコントロールする方法

認知的再評価型コーピング:ストレスの捉え方を変える方法

例えば、締め切りが迫った仕事でストレスを感じている場合、問題焦点型なら優先順位をつけて計画的に進める、情動焦点型なら深呼吸や軽い運動でリラックスする、認知的再評価型なら「これは成長の機会だ」と前向きに捉え直すといった対応が考えられます。

日常に取り入れやすいメンタルマネジメント実践法

メンタルマネジメントは特別なことではなく、日常生活の中で継続的に取り組むことが大切です。忙しい毎日の中でも無理なく続けられる実践法を紹介します。

ルーティンの活用でメンタルを安定させる

決まった一連の動作や日課である「ルーティン」は、心を落ち着かせる効果があります。緊張する場面や重要な意思決定の前に、自分だけの簡単なルーティンを行うことで、交感神経の過剰な活性化を防ぎ、冷静さを保つことができます。

- 朝の時間に5分間の瞑想や深呼吸を行う

- 重要な会議の前に決まったコーヒーを飲む習慣をつける

- 帰宅後に15分間の散歩で一日の疲れをリセットする

- 就寝前に感謝の気持ちを3つ書き出す

これらのルーティンは、脳に「今からリラックスする時間」「今から集中する時間」といった合図を送る役割を果たします。特にストレスが高まりやすい場面の前後にルーティンを設けることで、心の安定を図ることができます。

3行日記で自律神経を整える

手書きの「3行日記」は、自律神経を整えるシンプルながら効果的な方法です。デジタルツールではなく、あえて手書きにすることで、脳をリラックスさせる効果が高まります。

3行日記の書き方は以下の通りです:

- 1行目:今日、失敗したこと、体調が悪かったこと、嫌だったこと

- 2行目:今日、感動したこと、嬉しかったこと

- 3行目:明日の目標、今一番関心があること

ネガティブなことから書き始めて、ポジティブなことで終わるこの順序が重要です。脳が自然とポジティブな状態へと切り替わっていきます。

この方法は、1日の終わりに行うことで、その日のストレスや不安を解消し、翌日に向けて前向きな気持ちで臨むことができます。また、継続することで自分の傾向や変化に気づきやすくなるという利点もあります。

職場におけるメンタルマネジメントの実践方法

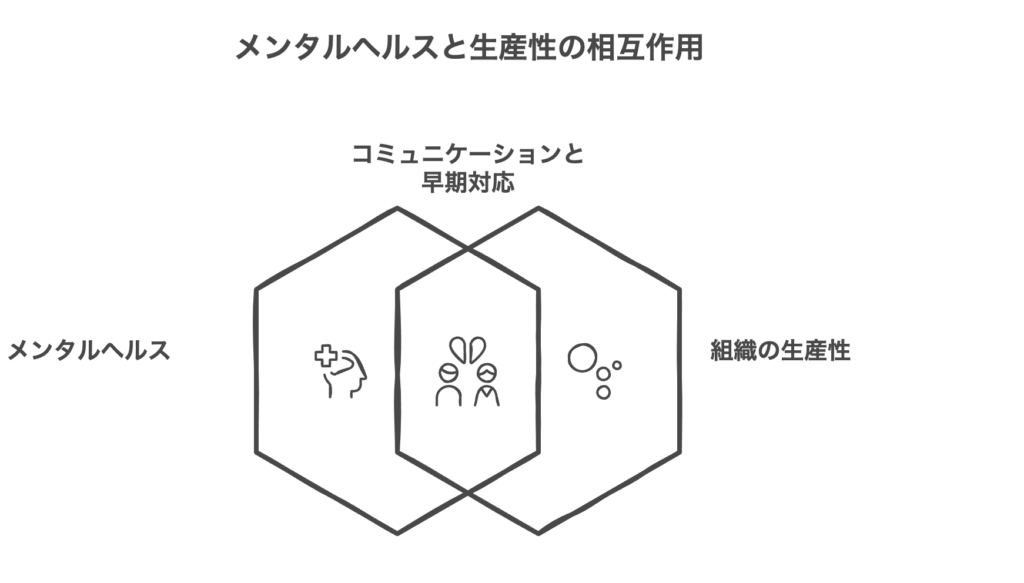

個人のメンタルマネジメントに加えて、職場全体でのメンタルマネジメントも重要です。管理職やリーダーは、チームメンバーのメンタルヘルスに配慮しながら、生産性の高い職場環境を作る責任があります。

職場でのメンタルマネジメントは、コミュニケーションを重視し、早期発見・早期対応の体制を整えることが基本となります。

1on1ミーティングの活用

上司と部下が1対1で定期的に行う「1on1ミーティング」は、メンバーのメンタル状態を把握する有効な手段です。業務の進捗確認だけでなく、悩みや不安を気軽に相談できる場として活用することで、メンタルヘルス不調の早期発見につながります。

効果的な1on1ミーティングのポイント:

- 定期的に時間を確保し、キャンセルしない姿勢を示す

- 業務の話だけでなく、体調や気持ちについても尋ねる

- 相手の話を遮らず、じっくり聞く姿勢を持つ

- アドバイスよりも、まず共感することを心がける

- プライバシーを尊重し、話した内容は適切に管理する

ヤフー株式会社では、この1on1ミーティングを活用して、メンバーのメンタルヘルス不調を早期に発見し、適切なサポートにつなげる取り組みを行っています。小さな変化に気づくことで、休職や退職といった深刻な事態を未然に防ぐことができます。

バランスの取れたマネジメントスタイル

管理職のマネジメントスタイルは、メンバーのメンタルヘルスに大きな影響を与えます。研究によると、「促進型」と「予防型」のバランスが取れたマネジメントスタイルが、メンタルヘルス不調の予防に効果的であることがわかっています。

促進型マネジメントとは、メンバーに挑戦を促し、成長を支援するアプローチです。一方、予防型マネジメントは、失敗を未然に防ぎ、リスクを管理するアプローチです。どちらか一方に偏るのではなく、両方をバランスよく取り入れることが重要です。

チームメンバーの個性に合わせてアプローチを変えることも大切です。安心感を求める人と挑戦を求める人では、必要なサポートが異なります。

バランスの取れたマネジメントスタイルを実践するためには、メンバーについての理解を深めることが不可欠です。日常的な会話や観察を通じて、メンバーの性格、強み、弱み、価値観などの情報を集め、個々に合ったアプローチを心がけましょう。

組織全体で取り組むメンタルマネジメント施策

個人や管理職レベルの取り組みに加えて、組織全体でメンタルマネジメントに取り組むことで、より効果的な結果が得られます。企業として実施できるメンタルマネジメント施策について見ていきましょう。

相談窓口の設置とストレスチェックの活用

メンタルヘルスに関する相談窓口を設置することは、従業員が悩みを打ち明けやすい環境を作るための基本的な施策です。社内の担当者だけでなく、外部の専門家と連携することで、より専門的なサポートを提供することができます。

また、ストレスチェックを定期的に実施することで、組織全体のストレス状況を把握し、高ストレス者への早期対応や職場環境の改善につなげることができます。ストレスチェックの結果は、個人へのフィードバックだけでなく、部署や職場単位での分析も行い、組織的な課題の発見に活用しましょう。

- 社内外の相談窓口を設置し、気軽に相談できる環境を整える

- 定期的なストレスチェックを実施し、結果に基づいた対応を行う

- 産業医による面談の機会を設け、専門的なアドバイスを受けられるようにする

- 高ストレス職場の特定と改善策の実施

職場復帰支援プログラムの整備

メンタルヘルス不調で休職した従業員が円滑に職場復帰できるよう、支援プログラムを整備することも重要です。休職者の状態に応じた段階的な復帰計画を立て、無理なく職場に戻れるようサポートすることで、再休職のリスクを減らすことができます。

効果的な職場復帰支援には、本人の状態を尊重しながら、主治医、産業医、上司、人事担当者が連携して進めることが不可欠です。

有楽製菓株式会社の豊橋夢工場では、休業者の状態に応じた面談の実施や、主治医の意見を積極的に取り入れるなどの取り組みにより、再休業者の割合を6割から3割に減らすことに成功しています。このように、個々の状況に合わせたきめ細かいサポートが、職場復帰の成功率を高めます。

メンタルマネジメントの継続と習慣化のコツ

メンタルマネジメントは一時的な対処ではなく、生涯にわたって継続すべき習慣です。しかし、忙しい日常の中で新しい習慣を定着させることは容易ではありません。ここでは、メンタルマネジメントを無理なく継続するためのコツを紹介します。

小さな成功体験の積み重ね

大きな目標を一度に達成しようとするのではなく、小さな目標を設定して成功体験を積み重ねることが、習慣化の鍵となります。「毎日30分の瞑想」よりも「毎日3分の深呼吸」から始めるなど、ハードルを低く設定することで、継続しやすくなります。

習慣化のための「小さな一歩」の例:

- 朝起きたら窓を開けて深呼吸を3回する

- 通勤中に感謝していることを1つ考える

- 昼食後に5分間だけスマホを見ずに休憩する

- 就寝前に今日の良かったことを1つ書き留める

これらの小さな行動を既存の日課に組み込むことで、新しい習慣が定着しやすくなります。例えば、「コーヒーを入れながら深呼吸をする」「歯を磨きながらポジティブな言葉を唱える」など、既に行っている行動と新しい習慣を結びつけることが効果的です。

仲間と共に取り組む環境づくり

メンタルマネジメントを一人で続けるのは難しいことがあります。同じ目標を持つ仲間と一緒に取り組むことで、モチベーションの維持や継続がしやすくなります。

職場や友人同士でメンタルマネジメントの取り組みを共有し、互いに励まし合う関係を築くことで、継続的な実践が可能になります。

「誰かに見られている」という意識は、人間の行動を変える強力な力になります。週に一度、お互いの取り組みを報告し合うだけでも、継続率は大きく変わりますよ。

仲間と共に取り組む方法:

職場で「メンタルヘルスランチ」を定期的に開催し、取り組みを共有する

オンラインコミュニティに参加し、同じ目標を持つ人と交流する

家族や友人に自分の目標を家族や友人に自分の目標を宣言し、定期的に報告する

メンタルマネジメントのワークショップや講座に同僚と参加する

また、自分の取り組みを記録し、振り返ることも継続のモチベーションになります。日記やアプリを活用して、メンタルマネジメントの効果や変化を可視化することで、「続ける価値がある」という実感が得られます。

メンタルマネジメントは、ビジネスパーソンにとって欠かせないスキルとなっています。自分自身のメンタルを整えることで、ストレスに強く、創造性豊かな状態を維持できるだけでなく、周囲の人々にも良い影響を与えることができます。

日々の小さな実践から始め、徐々に自分に合ったメンタルマネジメントの方法を見つけていきましょう。心の健康は、持続可能なキャリアと充実した人生を築くための基盤となります。

よくある質問

回答 メンタルマネジメントを始める際は、まずは基本的な研修とストレスチェックから取り組むことをお勧めします。メンタルヘルスの基礎知識だけでなく、「コミュニケーションとは何か」や「自分の中の固定観念の見つけ方」など、踏み込んだ内容の研修を継続的に実施することが効果的です。同時にストレスチェックを実施して、職場の状態を客観的に把握しましょう。メンタルヘルス対策は一度きりではなく、継続することで職場のストレス耐性が強化されていきます。簡単なことからでも、継続できる取り組みを選ぶことが大切です。

継続は力なりという言葉がありますが、メンタルマネジメントこそその言葉がぴったりです。一度の研修で効果が出るものではなく、小さな取り組みを積み重ねることで組織全体の意識が変わっていきます。

回答 厳しい指導とパワハラの境界線は難しい問題ですが、重要なポイントは「結果を叱る」のではなく「結果に至るまでの経緯をしっかり確認した上で、その経緯の見直しのために指導する」ことです。結果ばかりに叱責を繰り返すと「脅迫」と取られかねません。また、1対1での指導ではなく、上司や同僚に同席してもらうなど客観性を保つことも大切です。暴言、無視、大勢の前での執拗な非難、未経験者への過大な業務要求などは、繰り返し行われると精神的苦痛をもたらし、パワハラとなる可能性が高いので注意が必要です。

回答 職場復帰を成功させるには、本人の状態を尊重しながら、主治医、産業医、上司、人事担当者が連携して進めることが不可欠です。まず、休職者の状態に応じた段階的な復帰計画を立て、無理なく職場に戻れるようサポートします。復職時には主治医との連携が重要で、現在の状況を詳しく伝え、専門家としての見解を聞くことが大切です。また、職場の受け入れ体制も整え、周囲の理解を促進することも必要です。実際に、休業者の状態に応じた面談の実施や主治医の意見を積極的に取り入れることで、再休業者の割合を大幅に減らした企業事例もあります。

復職支援で最も大切なのは「焦らないこと」です。早く元の状態に戻そうとする気持ちは理解できますが、段階的な復帰プロセスを踏むことで再休職のリスクを大きく減らせます。

回答 メンタルヘルス研修では、主に以下の内容について学びます: 1. メンタルヘルスケアの意義と重要性 2. ストレスの理解とセルフケアの方法 3. メンタル不調者への対応とラインケア(管理職の役割) 4. 職場復帰における支援の進め方 5. 職場環境改善への取り組み方法

これらの学習を通じて、メンタルヘルス不調の予防・改善と、メンタルヘルスに関する理解を深めることができます。研修は管理職や職場のリーダー、職場復帰支援担当者、ストレスチェック担当者など、様々な立場の方が受講することができ、特別な資格は必要ありません。

回答 休職に応じない社員への対応では、まず業務上の問題を事実に基づいて明確に伝えることが重要です。その際、上司として「安全配慮義務」の観点から話をしていることも伝え、産業医や契約カウンセラーなどの専門家との面談を勧めましょう。

休職に応じない理由としては、経済的問題、評価への不安、解雇への恐れなどが考えられます。これらに対して、傷病手当金の説明や具体的な金額の提示、メンタル不全に対する誤解を解くための情報提供、解雇に関する規則の説明などを行うことが効果的です。

専門家と連携し、休養が必要であればその事実を伝えてもらうようにしましょう。何よりも、本人の健康と安全を最優先に考えた対応が大切です。