マイクロマネジメントは、職場において上司が部下の仕事を細かく管理しすぎる状態を指します。一見すると効率的な管理手法のように思えるかもしれませんが、実際には部下の自主性や創造性を奪い、職場の雰囲気や生産性を悪化させる原因となることが多いです。この問題を放置すると、組織全体が疲弊し、優秀な人材が離れていく可能性もあります。

この記事では、マイクロマネジメントの影響を整理し、それを克服するための具体的な対策法について解説します。健全な職場環境を築きたいと考えるすべてのリーダーに向けた内容です。

マイクロマネジメントの対策法を知る

職場で「細かい指示が多すぎる」「常に監視されている気がする」と感じたことはありませんか?これはマイクロマネジメントと呼ばれる管理手法で、部下の自主性を奪い、ストレスや生産性低下を招く原因となります。この記事では、マイクロマネジメントの問題点を整理し、それを克服するための具体的な対策法について解説します。

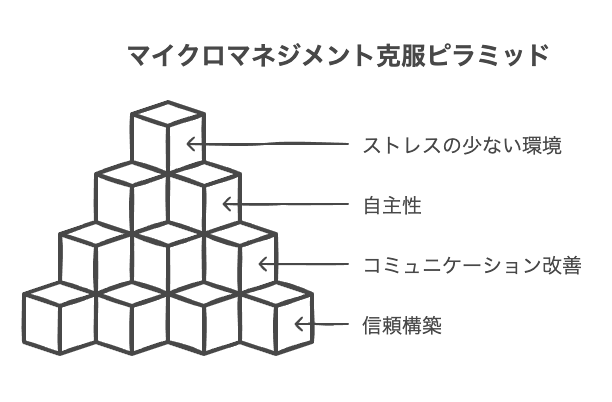

マイクロマネジメントを克服するには、信頼関係の構築とコミュニケーション改善が鍵となります。

マイクロマネジメントの影響

マイクロマネジメントは短期的な成果を追求するあまり、長期的な組織の健全性を損なうことがあります。例えば、ある営業部門では上司が部下の行動を逐一チェックし、報告を頻繁に求めた結果、部下の離職率が急増しました。このような状況ではチームの士気が低下し、結果的に業績も悪化します。

部下への心理的負担

部下は「信用されていない」と感じることでモチベーションを失い、自分で考える力を発揮できなくなります。これにより、創造性や自主性が奪われるだけでなく、職場環境全体がギスギスしたものになりかねません。

細かく管理するほど安心感は得られますが、それ以上にチームの活力を奪ってしまう危険があります。

信頼関係を築くための方法

信頼関係はマイクロマネジメントを防ぐ最も重要な要素です。

目標設定と役割分担を明確化する

部下との信頼関係を構築するには、まず目標設定と役割分担を明確にすることが重要です。例えば、「このプロジェクトではあなたがリーダーとして進行管理を担当してください」と具体的に伝えることで、部下は自分が期待されている役割を理解し、自主的に動けるようになります。

- 目標はSMART(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限)で設定する

- 各メンバーの役割と責任範囲を明確化する

- 進捗確認は適切な頻度で行う(過剰にならないよう注意)

フィードバック文化の導入

上司が一方的に指示するだけではなく、部下からの意見やアイデアを積極的に取り入れる姿勢も重要です。定期的なフィードバックセッションや1on1ミーティングを設けることで双方向のコミュニケーションが促進されます。

フィードバックは「評価」だけではなく「対話」の場として活用すると効果的です。

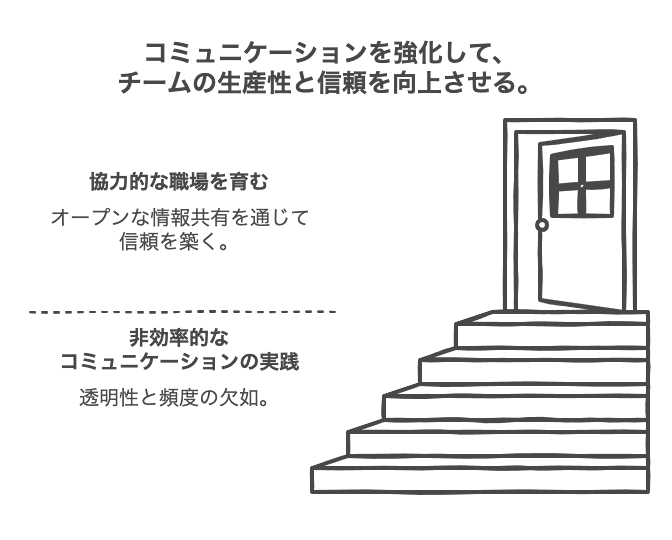

コミュニケーション改善による解決策

透明性のある情報共有

情報共有が不十分だと上司は不安になり、その結果として過剰な管理に走りがちです。これを防ぐためには、チーム内で透明性のある情報共有体制を整えることが必要です。例えば、プロジェクト管理ツールや共有ドキュメントを活用して進捗状況や課題を可視化すると良いでしょう。

- プロジェクト管理ツール(例:TrelloやAsana)の導入

- 週次ミーティングで進捗状況と課題を共有する

- 共有フォルダやクラウドサービスで情報へのアクセス権限を統一する

適切なコミュニケーション頻度

コミュニケーション不足も問題ですが、多すぎる場合も逆効果です。報告や確認作業が多すぎると部下は「監視されている」と感じてしまいます。例えば、「週次ミーティング+月次レビュー」という形で定期的かつ適度な頻度でコミュニケーションを取ることがおすすめです。

適度な距離感と頻度でコミュニケーションすることで、お互いの安心感が生まれます。

自己改革によるマイクロマネジメント克服法

上司自身の意識改革

マイクロマネジメントに陥りやすい上司は、自分自身の管理スタイルについて見直す必要があります。「細かく指示しないと不安」という心理状態から脱却するには、自分自身の信念や価値観に向き合うことが大切です。

- 自己評価シートによる管理スタイル分析

- 外部コーチングや研修への参加

- 成功事例から学ぶ(他部署や他企業)

委任力の向上

委任力とは、部下に仕事を任せる能力です。「任せたら失敗するかも」という不安感から抜け出すためには、小さなタスクから徐々に委任範囲を広げていく方法がおすすめです。これにより上司自身も「任せても大丈夫」という成功体験が得られます。

委任力を高めることで、上司自身も余裕を持ちつつチーム全体のパフォーマンス向上につながります。

マイクロマネジメントを防ぐリーダーシップの在り方

リーダーシップスタイルの見直し

マイクロマネジメントを防ぐには、リーダー自身が自分のスタイルを見直すことが必要です。特に、部下の成長を支援する「サポーティブリーダーシップ」を意識することで、部下の自主性を尊重しながら成果を引き出すことができます。例えば、「目標達成のためにどんなサポートが必要か?」と部下に問いかけることで、主体的な行動を促すことが可能です。

- 部下の意見やアイデアを積極的に取り入れる

- 業務プロセスではなく成果に焦点を当てる

- 部下が失敗した際には責めるのではなく学びの機会とする

心理的安全性を高める環境づくり

心理的安全性とは、チームメンバーが自由に意見やアイデアを出せる環境のことです。これを高めることで、部下は「監視されている」という感覚から解放され、自主的に行動できるようになります。具体的には、部下が発言した内容に対して否定せず受け入れる姿勢を示すことや、失敗を許容する文化を作ることが重要です。

心理的安全性が高い職場では、部下も上司もストレスなく働けます。これが長期的な成功につながります。

よくある質問

回答 進捗確認の頻度を見直し、部下に適切な裁量権を与えることが重要です。週次や月次の報告に留めることで、部下が自律的に仕事を進められる環境を整えましょう。

進捗確認は「必要なタイミングだけ」で十分です。過剰な確認は逆効果ですよ。

回答 部下のモチベーション低下やストレス増加、自信喪失などの悪影響があります。これにより、部下は挑戦を避けるようになり、成長機会を失う可能性があります。

回答 業績へのプレッシャーや部下への信頼不足、過去の失敗経験などが原因となることが多いです。これらの不安が細かい管理へとつながります。

上司もプレッシャーを抱えていることが多いので、その背景を理解することが大切です。

回答 定期的な報告やタスク管理を徹底し、上司に安心感を与えることが有効です。また、上司の期待値を明確にし、それに沿った行動を心掛けましょう。

回答 まずは上司自身が意識改革を行い、部下に仕事を任せる「委任力」を高めることが重要です。小さなタスクから徐々に委任範囲を広げていくことで成功体験を積み重ねましょう。