マネジメントの現場では、上司の行動がチーム全体の雰囲気や成果に大きな影響を与えます。その中でも「マイクロマネジメントをするクラッシャー上司」は、特に部下にストレスを与え、組織全体のパフォーマンスを低下させる存在として知られています。彼らは細部にこだわりすぎるあまり、部下の自主性を奪い、結果的に人材流出や生産性の低下を招くことが多いです。

この記事では、そんなクラッシャー上司の特徴や影響、さらにはその改善策について詳しく解説します。職場での問題解決やより良いマネジメントのヒントとしてお役立てください。

マイクロマネジメントをするクラッシャー上司が組織を蝕む理由

職場で「細かい指示が多すぎる」「常に監視されている気がする」と感じたことはありませんか?これはマイクロマネジメントと呼ばれる管理手法で、過度に行う上司は「クラッシャー上司」と恐れられています。彼らは高い能力を持ちながら、部下の自主性を奪い、組織に深刻なダメージを与える存在です。

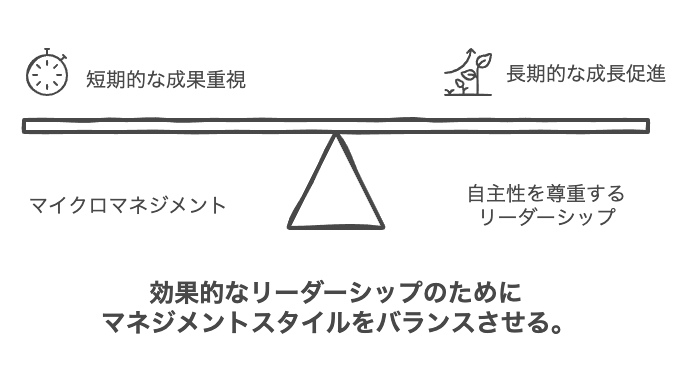

マイクロマネジメントをするクラッシャー上司は、短期的な成果と長期的な人材育成のバランスを見失っています。

完璧主義が生む過剰な監視

クラッシャー上司の多くは過去の成功体験に縛られています。あるIT企業のプロジェクトリーダーは、部下の作業ログを15分ごとに確認し、メールの返信速度を秒単位でチェックしていました。このような管理は部下から「監視されている」という不信感を生み、離職率を40%上昇させた事例があります。

完璧を求めるのは良いことですが、度を越すとチームの活力を奪います。100点を目指す前に80点で出す勇気も必要ですよ。

部下への不信感が招く悪循環

クラッシャー上司は「自分以外誰も信用できない」という思考パターンに陥りがちです。ある製造業の課長は、部下が作成した報告書を毎回書き直し、会議では自分の案しか採用しませんでした。結果的に部下は「どうせ直される」と考えるようになり、提案する意欲を完全に失ってしまいました。

- 業務の進捗を30分ごとに報告させる

- メールのCCを義務付け全件チェックする

- Web会議中は常時カメラオンを強制する

クラッシャー上司に共通する3つの危険信号

成果主義の仮面を被った自己顕示欲

ある金融機関の支店長は、部下の営業成績を毎日ランキング形式で公開し、最下位者に罰ゲームを課していました。一見「成果向上のため」と正当化していましたが、実際は自分の管理能力をアピールするためだけの行為だったのです。

クラッシャー上司の行動の根底には、承認欲求と自己防衛本能が潜んでいます。

時代錯誤の管理手法

リモートワークが主流になった現在でも、クラッシャー上司は旧来の管理手法に固執します。ある広告代理店では、在宅勤務中の社員に5分おきのチャット応答を義務付け、業務時間外の連絡も日常化していました。このチームの生産性は他のチームより27%低い結果となりました。

管理のハードルを上げすぎると、創造性が死んでしまいます。信頼と委任のバランスが鍵ですね。

組織に蔓延るマイクロマネジメントの実態

数字至上主義の弊害

某小売チェーンでは、接客時間や商品説明の文言までマニュアル化し、従業員の自主的な対応を禁止しました。短期間で売上は伸びたものの、顧客満足度は急落し、2年後には店舗閉鎖に追い込まれました。

- 行動規範を細かく規定した50ページのマニュアル

- 接客シナリオのロールプレイを毎日実施

- 顧客対応の逸脱行為に対して減給制度を導入

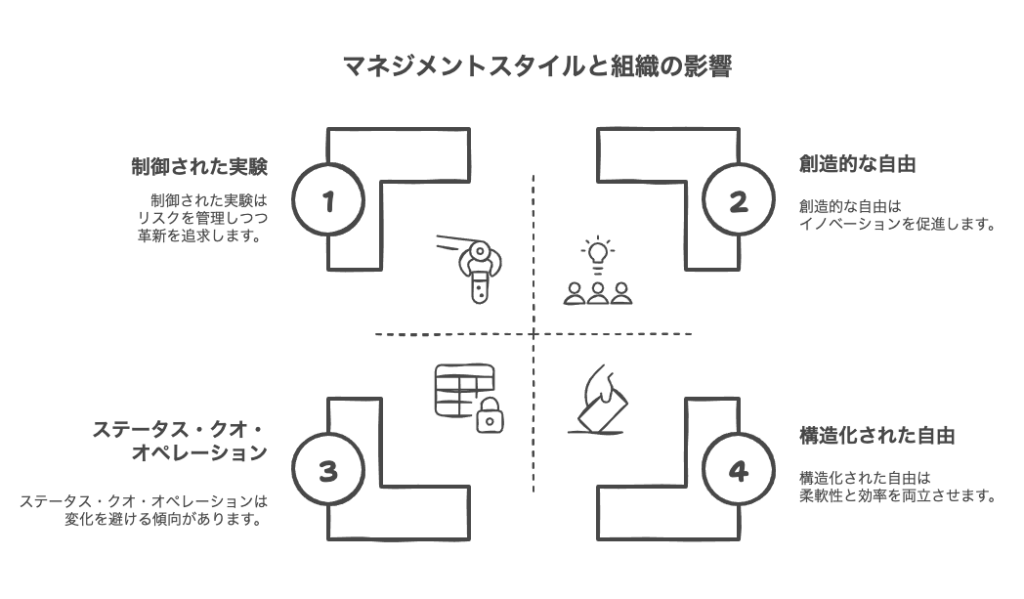

創造性を殺す管理の罠

ゲーム開発会社で起きた事例では、プロデューサーがプログラマーの作業工程まで指示し、1日8回の進捗報告を義務付けました。この結果、開発チームから3ヶ月で6名が退社し、プロジェクトは大幅な遅延を招きました。

細かい管理は安全そうに見えますが、イノベーションの芽を摘んでいる可能性があります。時には「見守る勇気」も必要です。

組織改革を阻むクラッシャー上司の末路

短期成果と長期損失のジレンマ

ある外資系企業の営業部長は、部下に無理なノルマを課し、達成できない者を次々と更迭しました。当初は業績が向上したものの、3年後には顧客からの苦情が急増し、彼自身も左遷される結果となりました。

マイクロマネジメントは即効性があるように見えて、組織全体への悪影響が避けられません。

人材流出が招く経営危機

調査データによると、クラッシャー上司がいる部署では離職率が他部署よりも2.3倍高くなる傾向があります。あるIT企業では優秀なエンジニアが次々と転職した結果、大型プロジェクトが停滞し株価も30%下落しました。

組織にとって真に必要なのは細かい管理ではなく信頼関係です。「コントロール」よりも「委任」を意識したリーダーシップこそ現代社会で求められる資質と言えるでしょう。

よくある質問

回答 過去の成功体験や失敗経験から「部下に任せると失敗する」という固定観念を持っているためです。特に自己効力感が低い上司ほど、部下の能力を過小評価し細かい指示を出しがちになります。

信用しないのではなく「管理しないと不安」という心理が働いているケースが多いんですよ。

回答 事前に進捗報告を行うことで管理欲求を満たしつつ、客観的事実を基にコミュニケーションを取ることが有効です。例えば「毎日10時に進捗報告します」と自主的に提案し、一定の信頼を築く方法があります。

回答 上司の意識改革と組織的なサポートがあれば改善可能です。具体的には360度評価の導入やマネジメント研修を通じて、自身の行動が組織に与える影響を客観視させる方法が効果的です。

根本的な改善には時間がかかりますが、小さな変化を積み重ねることが大切です。

回答 「選択肢を提示する」方法が有効です。例えば「A案とB案がありますが、どちらが良いでしょうか?」と問いかけ、決定権があるように見せながら実質的に方向性を誘導する技術です。

回答 人材流出による知識と経験の断絶です。特に中堅社員が退職すると業務ノウハウが失われ、新人育成が困難になるため、組織全体の競争力低下を招きます。