マイクロマネジメントは、職場環境に深刻な影響を与える可能性のある管理手法です。過度の監視や制御を特徴とするこの手法は、時としてパワーハラスメントの一形態として認識されることがあります。本記事では、マイクロマネジメントとパワーハラスメントの関係性について、わかりやすく解説していきます。

マイクロマネジメントの定義と特徴

マイクロマネジメントとは、管理者が部下の業務に過度に介入し、細部にわたって指示や監視を行う管理スタイルを指します。この手法は、一見効率的に見えるかもしれませんが、実際には多くの問題を引き起こす可能性があります。

マイクロマネジメントの主な特徴

- 細かな作業手順の指示と監視

- 頻繁な進捗報告の要求

- 部下の判断や裁量の余地を制限

- 些細なミスに対する過剰な指摘

- 部下の能力や専門性を信頼しない態度

マイクロマネジメントが及ぼす影響

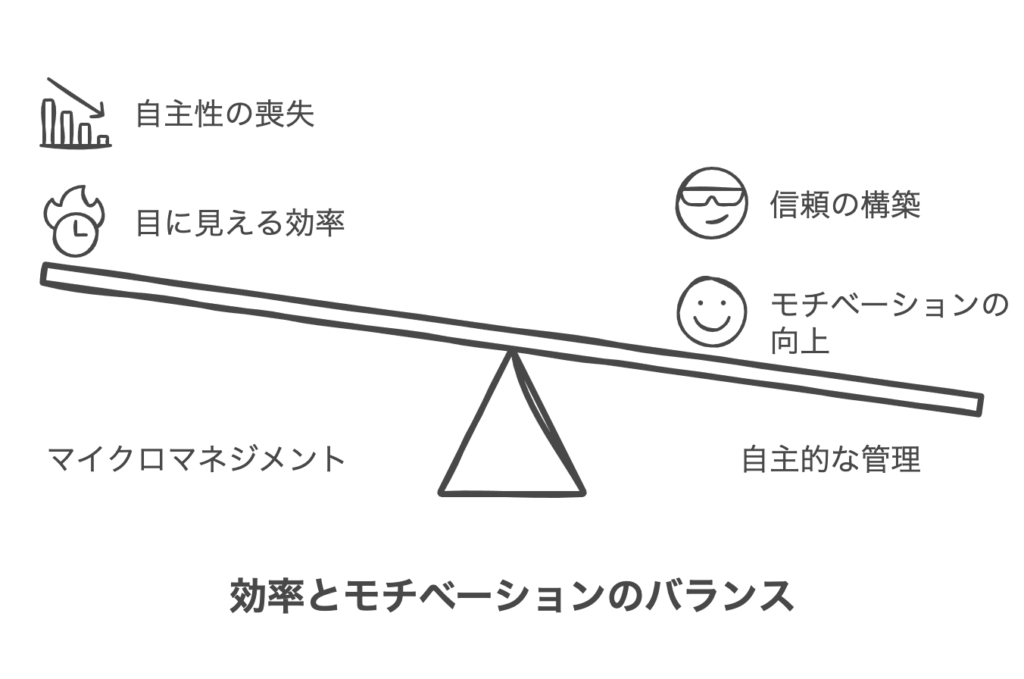

マイクロマネジメントは、従業員のモチベーションや生産性に深刻な影響を与える可能性があります。具体的には以下のような影響が考えられます。

- 従業員の自主性と創造性の低下

- ストレスや不安の増加

- 職場の雰囲気の悪化

- チームワークの崩壊

- 優秀な人材の流出

マイクロマネジメントは、短期的には業務の正確性を高めるように見えても、長期的には組織全体のパフォーマンスを低下させる可能性が高いのです。

マイクロマネジメントは、木を見て森を見ない管理手法だと言えますね。細部にこだわるあまり、大局を見失ってしまう危険性があります。

マイクロマネジメントとパワーハラスメントの境界線

マイクロマネジメントとパワーハラスメントは、時として非常に近い関係にあります。両者の境界線は曖昧で、状況によってはマイクロマネジメントがパワーハラスメントとして認識される可能性があります。

パワーハラスメントの定義

パワーハラスメントは、職場における優越的な関係を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為を指します。

マイクロマネジメントがパワハラとなる条件

マイクロマネジメントが以下の条件を満たす場合、パワーハラスメントとして認識される可能性が高くなります。

- 過度の監視や制御が継続的に行われる

- 従業員の尊厳を傷つける言動を伴う

- 業務の適正な範囲を明らかに超えている

- 従業員の心身の健康に悪影響を及ぼす

- 職場環境を著しく悪化させる

マイクロマネジメントが従業員に過度のストレスや不安を与え、健全な職場環境を損なう場合、それはパワーハラスメントの一形態と見なされる可能性があります。

管理者の善意から始まったマイクロマネジメントが、知らず知らずのうちにパワハラに発展することもあります。常に自分の管理スタイルを客観的に見直す姿勢が大切です。

マイクロマネジメントを防ぐための対策

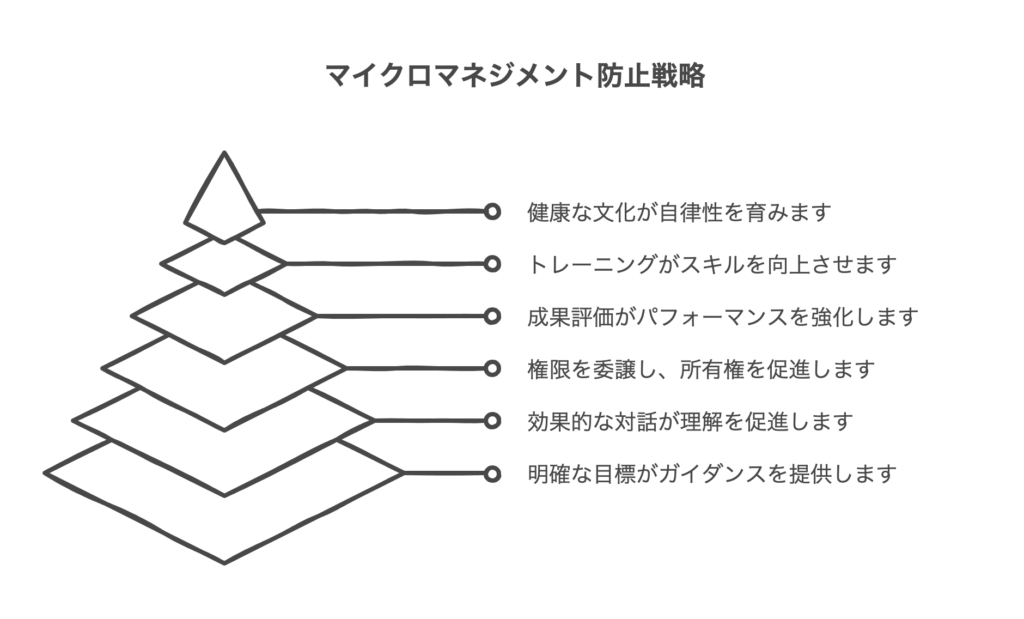

マイクロマネジメントを防ぎ、健全な職場環境を維持するためには、組織全体での取り組みが必要です。以下に、効果的な対策をいくつか紹介します。

管理者向けの対策

- 明確な目標設定と期待の共有

- 部下の能力を信頼し、適切な権限委譲を行う

- 定期的なフィードバックセッションの実施

- マネジメントスキル向上のための研修参加

- 自身の管理スタイルの定期的な振り返り

組織全体での取り組み

- オープンなコミュニケーション文化の醸成

- 360度評価システムの導入

- マネジメント研修プログラムの充実

- 匿名の従業員フィードバックシステムの導入

- ワークライフバランスを重視する組織文化の構築

これらの対策を実施することで、マイクロマネジメントの発生を防ぎ、より健全で生産的な職場環境を作り出すことができます。

マイクロマネジメントの防止は、信頼関係の構築から始まります。部下を信頼し、成長の機会を与えることで、組織全体のパフォーマンスが向上するのです。

マイクロマネジメントのパワハラ事例と対応策

マイクロマネジメントがパワーハラスメントに発展した具体的な事例を見ていくことで、問題の深刻さと適切な対応策について理解を深めましょう。

実際のパワハラ事例

- IT企業での事例:上司が部下のパソコン画面を常時モニタリングし、トイレ休憩の時間まで管理していた

- 営業部門での事例:マネージャーが営業担当者に1時間ごとの活動報告を要求し、未達の場合は皆の前で叱責していた

- 製造業での事例:工場長が作業員の些細なミスを記録し、月末に全て列挙して長時間の説教を行っていた

- 広告代理店での事例:クリエイティブディレクターが部下のアイデアを全て否定し、自分のやり方を強制していた

効果的な対応と解決策

マイクロマネジメントによるパワハラに直面した場合、以下のような対応策が考えられます:

- 問題行動の具体的な記録を取る(日時、状況、内容など)

- 可能であれば、直接上司と冷静に話し合う機会を持つ

- 人事部門や上位管理者に相談する

- 社内のハラスメント相談窓口を利用する

- 外部の労働相談窓口や専門家に相談する

マイクロマネジメントによるパワハラは、適切な対応と組織の支援があれば解決可能な問題です。重要なのは、問題を早期に認識し、適切な対応を取ることです。

パワハラ問題は、被害者が一人で抱え込むと解決が難しくなります。信頼できる人に相談し、適切なサポートを受けることが大切です。組織側も、問題を隠すのではなく、真摯に向き合う姿勢が求められます。

マイクロマネジメントは、意図せずしてパワーハラスメントにつながる可能性のある管理手法です。管理者は自身の管理スタイルを常に見直し、部下との信頼関係を築くことが重要です。また、組織全体でオープンなコミュニケーション文化を醸成し、従業員の自主性を尊重する環境を作ることが、マイクロマネジメントの防止につながります。

健全な職場環境は、従業員の満足度を高め、組織の生産性向上にも寄与します。マイクロマネジメントの問題に真摯に向き合い、適切な対策を講じることで、より強固で成功する組織を築くことができるでしょう。

よくある質問

回答 マイクロマネジメントは、パワーハラスメントになる可能性があります。ただし、パワハラに該当するためには一定の客観性が必要です。厚生労働省のパワハラ指針によれば、「平均的な労働者の感じ方」や「社会一般の労働者が、就業するうえで看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうか」を判断基準とするのが適当とされています。過度の監視や制御が継続的に行われ、従業員の尊厳を傷つける言動を伴う場合や、業務の適正な範囲を明らかに超えている場合は、パワハラと認定される可能性が高くなります。

善意から始まったマイクロマネジメントでも、行き過ぎるとパワハラになることがあります。「部下のため」と思っていても、相手の自主性や尊厳を奪うような行為は避けるべきですね。

回答 マイクロマネジメントの具体的な例には以下のようなものがあります:

頻繁な進捗報告の要求(例:1時間ごとの報告を求める)

電話の内容を盗み聞きし口出しする

服装や持ち物を必要以上にチェックする

休日や休憩中も連絡をする

メールやチャットの返信に無理な期限を設ける(例:15分以内の返信を強制)

提案書や企画書を細部まで過剰にチェックする

リモートワーク中に常にWebカメラをオンにさせる

些細なミスを追求し長時間説教する

メールには必ず自分をCCに入れるよう指示する

「電話には5回コール以内に出ろ」など極端な指示を出す

回答 マイクロマネジメントが起こる主な原因には以下のようなものがあります:

不安な気持ちの強さ:上司が「自分が細かく指示しないと部下が失敗する」と考え、責任を問われることを恐れている場合

自己顕示欲の強さ:自分のやり方が正解だと信じ込み、自分の考え方を押し付けたい場合

環境の変化:テレワークやリモートワークの普及により、上司と部下のコミュニケーション機会が減少し、不安から過度な管理に走る場合

信頼関係の欠如:部下の能力や専門性を信頼できず、常に監視する必要があると感じている場合

過去の成功体験:自分の方法で成功した経験があり、その方法が唯一正しいと思い込んでいる場合

多くの場合、マイクロマネジャー本人には悪意がなく、自分の行動の異常さを自覚していないことが多いのが特徴です。

マイクロマネジメントの多くは、実は上司自身の不安や自信のなさから生まれています。「部下を守りたい」「失敗させたくない」という気持ちが行き過ぎると、逆効果になってしまうんですね。

回答 マイクロマネジメントを受けている場合の対処法には、以下のようなものがあります:

先手を打った報告:上司が求める前に自主的に進捗報告をする

問題行動の記録:日時、状況、内容など具体的な記録を取っておく

冷静な話し合い:可能であれば、上司と1対1で冷静に状況を話し合う機会を持つ

人事部門や上位管理者への相談:状況が改善しない場合は、適切な窓口に相談する

社内のハラスメント相談窓口の利用:深刻な場合は、専門の窓口に相談する

上司を無視するなどの対抗措置はかえって状況を悪化させる可能性があるため避けるべきです。まずは建設的なコミュニケーションを試みることが重要です。

回答 テレワーク環境でマイクロマネジメントを防ぐためには、以下のような方法が効果的です:

進捗管理システムの導入:常に進捗状況を可視化・共有できる仕組みを整える

明確な目標と期待値の設定:業務の開始前に具体的な目標や期待値を共有する

定期的なミーティングの設定:頻繁な報告の代わりに、定期的なミーティングで情報共有を行う

信頼関係の構築:リモートでも信頼関係を築くための取り組みを意識的に行う

マネジメント研修の実施:管理職に対して、リモート環境での適切なマネジメント手法を学ぶ機会を提供する

テレワーク環境では、対面での状況把握が難しいため、上司が不安からマイクロマネジメントに陥りやすくなります。透明性の高い情報共有の仕組みを整えることが、この問題の解決に役立ちます。

テレワーク時代のマネジメントは「見えないものを管理する」難しさがあります。だからこそ、「監視」ではなく「信頼」をベースにした関係構築が大切なんです。