企業が持続的に成長し、競争力を維持するためには、人材の育成が欠かせません。組織の最も重要な資産は「人」であり、その能力を最大限に引き出し、伸ばしていくことが組織の未来を左右します。

組織における人材育成マネジメントとは、単に研修を実施するだけではなく、企業の戦略や目標に沿って計画的に人材を育成し、個人の成長と組織の成功を結びつける取り組みです。効果的な人材育成マネジメントを実践することで、従業員の能力向上、モチベーションアップ、そして組織全体の生産性向上につながります。

組織における人材育成マネジメントの基本と重要性

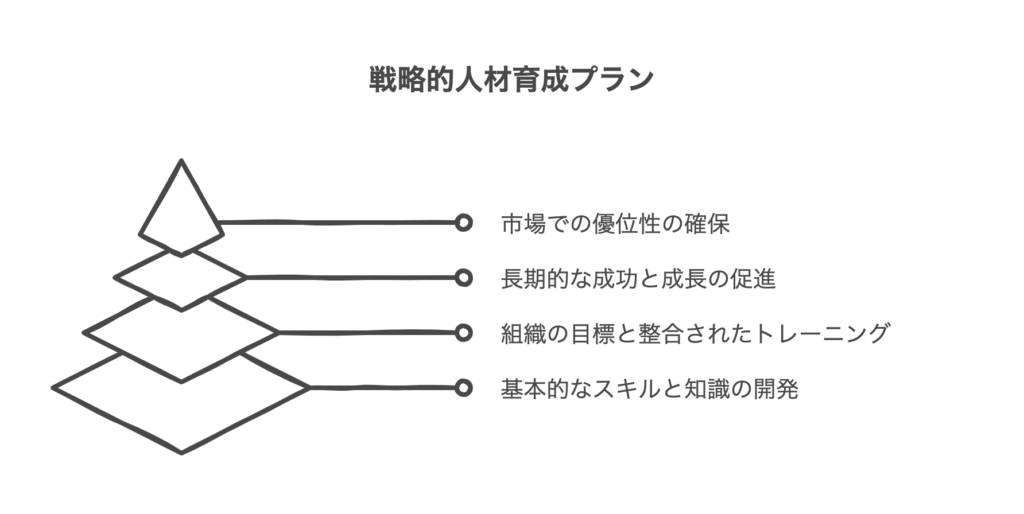

組織における人材育成マネジメントは、企業の持続的な成長と競争力維持のために不可欠な取り組みです。単なる研修実施ではなく、戦略的かつ計画的なアプローチが求められます。

人材育成マネジメントの定義と目的

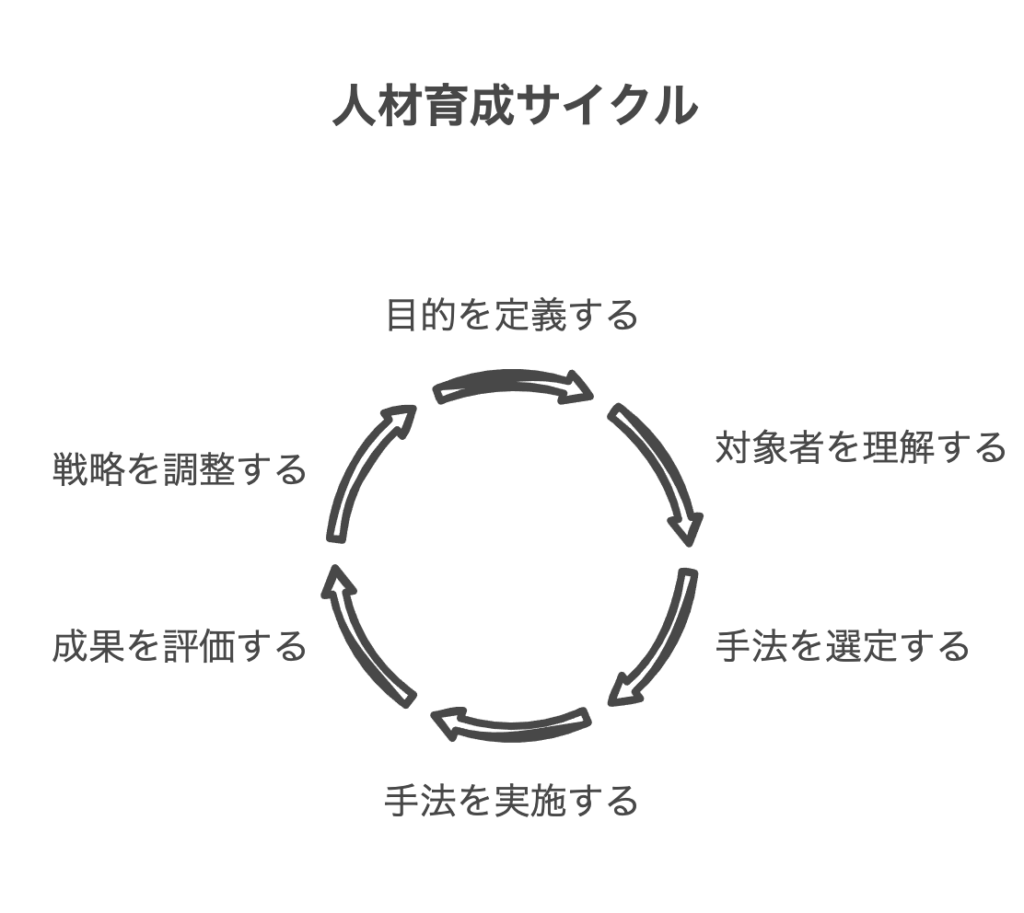

人材育成マネジメントとは、組織の目標達成に必要な人材を計画的に育成するための一連のプロセスです。具体的には、現状分析から始まり、目標設定、育成計画の立案、実行、そして評価とフィードバックというサイクルで進められます。

その主な目的は、従業員の能力やスキルを向上させ、組織のパフォーマンスを高めることにあります。また、従業員の成長意欲を満たし、定着率を高める効果も期待できます。

- 組織の目標達成に必要な人材の能力開発

- 従業員の成長意欲の充足と定着率向上

- 組織全体の生産性と競争力の強化

- 将来の経営人材や専門人材の育成

近年、少子高齢化による人手不足やデジタル技術の進展など、企業を取り巻く環境が急速に変化しています。このような状況下では、既存の人材の能力を最大限に引き出し、育成することがますます重要になっています。

効果的な人材育成マネジメントの特徴

効果的な人材育成マネジメントには、いくつかの共通する特徴があります。まず、経営戦略と連動していることが重要です。企業のビジョンや目標を達成するために必要な人材像を明確にし、それに向けた育成を行うことで、育成の効果が最大化されます。

また、個人の特性や強みを活かすアプローチも効果的です。一律の研修ではなく、個々の能力や課題に合わせたカスタマイズされた育成プランを提供することで、効率的な成長を促すことができます。

人材育成マネジメントで最も重要なのは「経営戦略との一貫性」です。どんなに素晴らしい研修プログラムも、会社の目指す方向と合っていなければ効果は半減します。まずは「どんな人材を育てたいのか」を経営視点で明確にすることから始めましょう。

さらに、継続的な学習文化の醸成も重要な特徴です。単発の研修ではなく、日常業務の中で学び、成長できる環境を整えることで、持続的な能力開発が可能になります。

組織における人材育成マネジメントは、経営戦略と連動し、個人の特性を活かしながら、継続的な学習文化を醸成することで、組織と個人の成長を同時に実現する取り組みです。

人材育成マネジメントの5つのステップ

効果的な人材育成マネジメントを実践するためには、体系的なアプローチが必要です。ここでは、組織における人材育成マネジメントを成功させるための5つの基本ステップを紹介します。

現状分析と課題の明確化

人材育成マネジメントの第一歩は、組織の現状を客観的に分析し、課題を明確にすることです。現在の人材の能力レベルや、組織目標との間にあるギャップを特定します。

具体的には、以下のような分析を行います。

- 従業員のスキルや能力の現状評価

- 組織の目標達成に必要な能力要件の定義

- 現状と理想のギャップ分析

- 部門や職種ごとの課題の特定

例えば、ある製造業では、デジタル化に対応するためのITスキルが不足していることが課題として浮かび上がりました。この分析をもとに、ITリテラシー向上のための具体的な育成計画を立案することができました。

目標設定と育成計画の立案

課題が明確になったら、次は具体的な目標設定と育成計画の立案です。目標は「SMART」の原則(具体的、測定可能、達成可能、関連性がある、期限がある)に基づいて設定することが効果的です。

育成計画には、以下の要素を含めることが重要です。

- 育成の対象者と目標スキルレベル

- 育成手法(OJT、Off-JT、自己啓発支援など)

- 実施スケジュールと必要なリソース

- 評価方法と成功指標

IT企業のある部門では、半年後までに全メンバーがクラウドサービスの基本スキルを習得することを目標に設定し、オンライン学習と実践プロジェクトを組み合わせた育成計画を立案しました。この明確な目標設定により、メンバーのモチベーションが高まり、計画通りのスキル習得が実現しました。

育成計画は「絵に描いた餅」になりがちです。成功の秘訣は、大きな目標を小さな達成可能なステップに分解すること。「3ヶ月後にこのスキルを身につける」という具体的な中間目標を設定し、定期的に進捗を確認することで、計画の実効性が大きく高まります。

組織における人材育成マネジメントでは、現状分析に基づく明確な目標設定と、具体的で実行可能な育成計画の立案が成功の鍵となります。

効果的な人材育成手法の選択と実践

人材育成マネジメントを成功させるためには、目的や対象者に合わせた適切な育成手法を選択し、効果的に実践することが重要です。組織における人材育成マネジメントでは、複数の手法を組み合わせることで、より高い効果が期待できます。

OJTとOff-JTの最適な組み合わせ

人材育成の代表的な手法として、OJT(On the Job Training:実務を通じた訓練)とOff-JT(Off the Job Training:職場を離れての研修)があります。それぞれに特徴があり、目的に応じて使い分けることが重要です。

OJTは実際の業務を通じて学ぶため、実践的なスキルや知識を身につけることができます。日常業務の中で上司や先輩が指導することで、リアルタイムのフィードバックが可能であり、学んだことをすぐに実践できる利点があります。

一方、Off-JTは職場を離れて行う研修で、体系的な知識や新しい視点を得るのに適しています。外部講師による専門的な研修や、他社の参加者との交流を通じた視野拡大などの効果が期待できます。

- OJT:実践的スキル習得、即時フィードバック、業務に直結した学習

- Off-JT:体系的知識習得、新しい視点の獲得、集中的な学習

効果的な人材育成では、これらを組み合わせることが重要です。例えば、新入社員教育では、まず基本的な知識をOff-JTで学んだ後、実際の業務でOJTを通じて実践力を身につけるという流れが効果的です。

自己啓発支援と学習文化の醸成

近年、従業員の自発的な学びを支援する「自己啓発支援」の重要性が高まっています。組織における人材育成マネジメントでは、従業員の主体的な学習意欲を引き出し、支援する仕組みづくりが効果的です。

具体的な支援方法としては、以下のようなものがあります。

- 書籍購入や外部セミナー参加への費用補助

- オンライン学習プラットフォームの提供

- 資格取得支援制度の導入

- 学習のための時間確保(週1日の自己研鑽時間など)

IT企業のある部門では、「学習手当」を導入し、月に一定額を学習関連費用として支給しています。また、毎週金曜日の午後を「学習タイム」として設定し、業務改善や新技術の習得に充てる時間を確保しています。この取り組みにより、従業員の専門性が向上し、新しいアイデアや改善提案が増加しました。

人材育成で最も効果的なのは「学習する組織文化」を作ることです。制度や研修だけでなく、「失敗から学ぶことを奨励する」「知識共有が評価される」といった文化があると、日常的な成長が促進されます。リーダー自身が学び続ける姿を見せることも、この文化づくりの重要な要素です。

人材育成マネジメントの評価とフィードバック

人材育成マネジメントの効果を最大化するためには、適切な評価とフィードバックのサイクルを確立することが重要です。組織における人材育成マネジメントでは、育成の成果を測定し、継続的に改善していくプロセスが不可欠です。

育成効果の測定と評価方法

人材育成の効果を客観的に測定するためには、適切な評価指標と方法を設定する必要があります。評価は単なる判定ではなく、成長のための指針となるべきものです。

効果的な評価のためには、以下のようなアプローチが有効です。

- 定量的指標と定性的指標の両方を活用する

- 育成目標に対する達成度を測定する

- 多面評価(上司、同僚、部下からの評価)を取り入れる

- 自己評価と振り返りの機会を設ける

例えば、営業部門の人材育成では、売上や顧客満足度などの定量的指標と、プレゼンテーションスキルや交渉力などの定性的指標を組み合わせて評価することが効果的です。

また、評価のタイミングも重要です。年に一度の評価だけでなく、四半期ごとや育成プログラム終了後など、適切なタイミングで評価を行うことで、タイムリーな改善が可能になります。

継続的な改善のためのフィードバック

評価結果を次の育成計画に活かすためには、効果的なフィードバックが不可欠です。フィードバックは単なる結果の通知ではなく、成長のための建設的な対話であるべきです。

効果的なフィードバックの特徴は以下の通りです。

- 具体的な事実や行動に基づいている

- 良い点と改善点の両方をバランスよく伝える

- 改善のための具体的な提案や支援を含む

- 対話形式で行い、相互理解を深める

あるIT企業では、「フィードバックフライデー」という取り組みを導入し、毎週金曜日に15分間のフィードバックセッションを行っています。この短時間で定期的なフィードバックにより、小さな課題が大きな問題になる前に対処できるようになり、育成の効果が高まりました。

フィードバックの質が人材育成の成否を分けます。「あなたはプレゼンが下手だ」という評価ではなく、「先日のプレゼンでは、データの視覚化が効果的で説得力がありました。さらに改善するなら、結論を最初に述べると聞き手の理解が深まるでしょう」というように、具体的で建設的なフィードバックを心がけましょう。

組織における人材育成マネジメントでは、適切な評価指標の設定と定期的な測定、そして具体的で建設的なフィードバックを通じて、継続的な改善サイクルを回すことが成功の鍵となります。

人材育成マネジメントの課題と解決策

人材育成マネジメントを実践する上では、様々な課題に直面することがあります。組織における人材育成マネジメントを成功させるためには、これらの課題を認識し、適切な解決策を講じることが重要です。

時間と予算の確保の工夫

人材育成マネジメントにおいて最も一般的な課題は、時間と予算の不足です。日常業務が忙しく、育成に充てる時間が確保できなかったり、限られた予算の中で効果的な育成を行う必要があったりします。

この課題に対する解決策としては、以下のようなアプローチが有効です。

- 業務の一部として育成時間を組み込む(週1回の学習時間など)

- 日常業務の中での学びを最大化する(OJTの効率化)

- オンライン学習など低コストで効果的な育成手法の活用

- 部門横断的な知識共有の場を設ける(社内勉強会など)

ある中小企業では、毎週水曜日の朝30分を「ナレッジシェアリング」の時間として設定し、社員が持ち回りで自分の専門知識や最近学んだことを共有しています。この取り組みは、追加予算をほとんど必要とせず、社内の知識共有と学習文化の醸成に大きく貢献しています。

個人差への対応と動機づけ

人材育成マネジメントのもう一つの課題は、従業員の学習スタイルや成長速度、モチベーションの個人差への対応です。一律の育成プログラムでは、個々の従業員の特性や課題に十分に対応できないことがあります。

この課題に対しては、以下のような解決策が効果的です。

- 個別の育成計画の作成と定期的な見直し

- 多様な学習リソースの提供(動画、テキスト、実践など)

- メンターやコーチによる個別支援

- 成長の可視化と適切な承認・評価

サービス業のある企業では、「パーソナル成長マップ」という仕組みを導入し、従業員一人ひとりの強みや成長目標に合わせた育成計画を作成しています。また、四半期ごとに上司との1on1ミーティングで進捗を確認し、計画を調整しています。この個別化されたアプローチにより、従業員の成長意欲と満足度が向上しました。

人材育成の最大の課題は「やらされ感」の克服です。どんなに素晴らしいプログラムも、本人が成長したいと思わなければ効果は限定的です。「なぜこの学びが必要なのか」「どう自分のキャリアにつながるのか」を丁寧に伝え、内発的動機づけを高めることが成功の鍵です。

組織における人材育成マネジメントの課題を克服するためには、限られたリソースを創意工夫で最大化し、個人の特性や動機に合わせた柔軟なアプローチを取ることが重要です。

人材育成マネジメントは、組織の持続的な成長と競争力強化のために不可欠な取り組みです。経営戦略と連動した明確な目標設定、適切な育成手法の選択と実践、効果的な評価とフィードバック、そして課題への創意工夫ある対応を通じて、組織と個人の成長を同時に実現することができます。

人材育成は一朝一夕で成果が出るものではありませんが、継続的かつ戦略的に取り組むことで、長期的には大きなリターンをもたらします。組織における人材育成マネジメントを効果的に実践し、人と組織の可能性を最大限に引き出していきましょう。

よくある質問

回答 人材育成マネジメントを始める際の最初のステップは、組織の経営戦略や目標と連動した「育成すべき人材像」を明確にすることです。会社が目指す方向性に必要なスキルや能力は何か、現状とのギャップは何かを分析しましょう。この分析なしに研修プログラムを導入しても、効果は限定的です。

具体的には、経営層へのインタビュー、事業計画の確認、現場マネージャーからのヒアリングなどを通じて、「3〜5年後に必要となる人材の姿」を具体化します。次に、現状の人材の能力やスキルを評価し、目指すべき姿とのギャップを特定します。このギャップ分析に基づいて、優先的に取り組むべき育成テーマを決定し、具体的な育成計画を立案していきます。

計画立案の際は、育成対象者、目標とする能力レベル、育成手法、スケジュール、評価方法などを明確にし、関係者と共有することが重要です。

人材育成の失敗の多くは「なぜやるのか」が不明確なまま始めることです。「流行りだから」「他社がやっているから」ではなく、自社の経営課題から逆算した育成テーマを設定することが成功の第一歩です!

回答 限られた予算内で効果的な人材育成を行うためには、創意工夫と優先順位付けが重要です。まず、高額な外部研修に頼るだけでなく、社内リソースを最大限に活用しましょう。例えば、社内の専門知識を持つ社員による勉強会や、部門間の人材交流によるOJT(実務を通じた訓練)は、低コストで効果的な育成方法です。

また、オンライン学習プラットフォームの活用も効果的です。多くのプラットフォームが比較的低コストで多様なコンテンツを提供しており、社員は自分のペースで学習できます。さらに、業界団体のセミナーや無料のウェビナーなど、外部の低コストまたは無料の学習機会も積極的に活用しましょう。

重要なのは、「何に投資するか」の優先順位です。全社員に均等に予算を配分するのではなく、組織の成長に最も影響を与える重要ポジションや将来のリーダー候補に集中投資することも一つの戦略です。また、学んだことを組織内で共有する仕組みを作ることで、一人の学びを組織全体の学びに拡大できます。

回答 人材育成の効果測定は難しいと感じる方も多いですが、適切な指標と方法を選ぶことで可能です。効果測定には大きく分けて4つのレベルがあります。

反応レベル:研修や育成プログラムに対する満足度や理解度を測定します。アンケートやフィードバックシートで比較的簡単に測定できます。

学習レベル:知識やスキルの習得度を測定します。テストやスキルチェック、資格取得などで確認できます。

行動変容レベル:実際の業務における行動の変化を測定します。上司や同僚による観察、多面評価、行動指標のチェックリストなどが有効です。

成果レベル:業績や組織への貢献度の変化を測定します。売上や生産性、顧客満足度、離職率の改善など、ビジネス指標との関連を分析します。

効果的な測定のためには、育成プログラムの開始前に目標とする指標を明確にし、事前測定を行っておくことが重要です。また、短期的な効果だけでなく、中長期的な変化も追跡することで、人材育成の真の価値を把握できます。

人材育成の効果測定で最も見落とされがちなのは「行動変容」です。満足度や知識習得は測りやすいですが、実際の行動が変わらなければ意味がありません。「この研修後、具体的にどんな行動が増えたか」を測定することで、真の効果が見えてきます。

回答 若手社員とベテラン社員では、学習ニーズや動機、学習スタイルが異なるため、育成アプローチも変える必要があります。

若手社員の育成では、基礎スキルの習得と実践経験の積み重ねが重要です。体系的な研修プログラムと段階的な難易度の業務経験を組み合わせ、定期的なフィードバックを通じて成長を促します。また、メンターやロールモデルとの関係構築も効果的です。若手は「なぜそうするのか」という背景や理由の理解も重視すべきで、単なる手順の伝授ではなく、考え方や判断基準も伝えることが大切です。

一方、ベテラン社員の育成では、既存の知識やスキルの更新と、蓄積された経験の活用が焦点となります。新技術や新しい業界動向に関する学習機会の提供と、彼らの経験を若手に伝える機会(メンターやインストラクターとしての役割)を設けることが効果的です。また、ベテラン社員は「自分のやり方」が確立されていることが多いため、新しいアプローチを学ぶ際には、その必要性や価値を十分に説明することが重要です。

両者に共通するのは、個人の強みや志向を尊重し、自律的な学びを促進する環境づくりです。年齢や経験年数だけでなく、個人の特性に合わせたカスタマイズが理想的です。

回答 人材育成と人事評価を効果的に連動させることで、両者の相乗効果を高めることができます。理想的な連動のポイントは以下の通りです。

まず、評価基準と育成目標を一致させることが重要です。組織が求める行動や能力を評価基準として明確にし、それに向けた育成目標を設定します。例えば、リーダーシップが評価項目なら、リーダーシップ開発のための具体的な育成プログラムを提供します。

次に、評価プロセスを成長の機会として活用します。評価面談では、単に結果を伝えるだけでなく、強みをさらに伸ばし、改善点を克服するための具体的な育成計画を話し合うことが効果的です。また、評価者(上司など)には、適切なフィードバックと育成支援のスキルトレーニングを提供することも重要です。

さらに、育成の取り組み自体も評価対象とすることで、学習意欲を高めることができます。自己啓発や他者の育成への貢献を評価項目に含めることで、組織全体の学習文化を促進できます。

最後に、評価結果を次の育成計画に活かす仕組みを作ることが大切です。評価で明らかになった組織全体の課題を分析し、次年度の育成テーマや優先順位の決定に反映させます。

人事評価と人材育成の連動で最も重要なのは「評価者の育成者としての意識と能力」です。評価者が単なる「判定者」ではなく「育成者」としての役割を理解し、適切なフィードバックと支援ができるかどうかが、この連動の成否を分けます。評価者向けのトレーニングに投資する価値は非常に高いと言えるでしょう。