マネジメントの役割を任されたものの、思うように進まず苦労している方は少なくありません。個人プレーヤーとして優秀だった人が管理職になると、これまでとは全く異なるスキルセットが求められるため戸惑うことが多いのです。調査によると、初めて管理職になった人の約26%が「リーダーシップを発揮する準備ができていなかった」と感じており、約60%が管理職への移行時に何のトレーニングも受けなかったと回答しています。

この記事では、マネジメントが苦手で辛いと感じている方に向けて、その原因と具体的な改善策を解説します。マネジメントの基本的なスキルから、日々の実践方法まで、初心者でも理解しやすい内容でお伝えします。

マネジメントが苦手と感じる主な原因を理解する

マネジメントが苦手だと感じる理由は人によって様々ですが、いくつかの共通したパターンがあります。まずはその原因を理解することで、効果的な対策を講じることができるでしょう。

個人プレーヤーからの転換の難しさ

多くの管理職は、優れた個人プレーヤーとして評価され、昇進した人たちです。しかし、優れた営業担当者が必ずしも優れた営業マネージャーになるとは限りません。個人の成果を出すスキルと、チームの成果を引き出すスキルは大きく異なるのです。

例えば、あるIT企業のエンジニアAさんは、技術力の高さから評価され、チームリーダーに抜擢されました。しかし、自分で全てのコードを書くことに慣れていたAさんは、タスクを適切に分担することができず、結果的に自分が深夜まで残業する日々が続きました。部下たちは明確な指示がなく、Aさんも「自分でやった方が早い」と思ってしまい、マネジメントの苦手意識が強くなっていったのです。

人間関係の複雑さへの対応

マネジメントの難しさの一つは、様々な性格や価値観を持つ人々と関わる必要があることです。技術的な問題と違い、人間関係には「正解」がなく、状況に応じた柔軟な対応が求められます。

ある小売店の店長Bさんは、店舗の売上目標達成に向けて努力していましたが、スタッフ間の人間関係のトラブルに対処することに多くの時間を費やしていました。特に、ベテランスタッフと新人スタッフの間の意見の相違や、シフト調整の不満など、数字では測れない問題に頭を悩ませていました。Bさんは「商品知識や販売テクニックなら自信があるのに、スタッフの感情の問題は対処の仕方がわからない」と感じていたのです。

マネジメントが苦手と感じる最大の理由は、「フィードバックの遅さ」にあります。個人プレーヤーの時は自分の行動の結果がすぐに見えましたが、マネジメントでは行動と結果の間に時間差があり、何が正しかったのか判断しづらいのです。だからこそ、意識的に振り返りの時間を設けることが重要です。

マネジメントが苦手で辛いと感じる主な原因は、個人プレーヤーからマネージャーへの意識転換ができていないことと、人間関係の複雑さに対処するスキルが不足していることにあります。

マネジメントが苦手な人がまず取り組むべき基本スキル

マネジメントが苦手だと感じている方が、まず取り組むべき基本的なスキルがあります。これらのスキルを意識的に磨くことで、マネジメントの苦手意識を少しずつ克服することができるでしょう。

効果的なコミュニケーション能力の向上

マネジメントの基本はコミュニケーションです。調査によると、マネージャーの69%が従業員とのコミュニケーションに不安を感じているといいます。しかし、効果的なコミュニケーションは練習で向上させることができます。

- 明確な指示を出す:曖昧な表現を避け、具体的な期待値と期限を伝える

- 積極的に聴く:部下の話を遮らず、全身で聴く姿勢を示す

- 定期的な1on1ミーティングを実施する:業務の進捗だけでなく、キャリアの希望や悩みも聞く

- フィードバックを適切に行う:具体的な行動に基づいたフィードバックを心がける

- 質問力を高める:答えを教えるのではなく、考えるための質問をする

製造業の現場監督Cさんは、部下への指示が曖昧で、しばしば誤解が生じていました。そこで、指示を出す際には「何を」「いつまでに」「どのように」という3つの要素を必ず含めるよう意識し、さらに部下に復唱してもらうようにしました。この単純な工夫により、作業の手戻りが大幅に減少し、チームの生産性が向上したのです。

時間管理と優先順位付けの習得

マネジメント職になると、自分の業務だけでなく、チーム全体の業務を管理する必要があります。そのため、時間管理と優先順位付けのスキルが非常に重要になります。

- 重要度と緊急度のマトリックスを活用する:タスクを4つに分類して優先順位をつける

- 会議の時間を厳守する:開始時間と終了時間を明確にし、議題を事前に共有する

- 「委任できること」と「自分でやるべきこと」を明確に区別する

- 「ノー」と言う勇気を持つ:チームのキャパシティを超える依頼には断る決断も必要

- 集中作業の時間を確保する:中断されない時間帯を設定し、深い思考を要する作業に充てる

コンサルティング会社のマネージャーDさんは、常に多くの案件を抱え、夜遅くまで働いていました。そこで、1日の始めに30分間、その日のタスクを「今日必ずやるべきこと」「今週中にやるべきこと」「委任できること」「後回しにできること」の4つに分類する習慣をつけました。さらに、10時から12時までを「集中タイム」として会議を入れず、重要な企画や資料作成に充てるようにしました。この取り組みにより、残業時間が週に10時間以上減少し、仕事の質も向上したのです。

マネジメントが苦手な人によく見られるのが「自分でやった方が早い症候群」です。確かに短期的には自分でやる方が早いかもしれませんが、長期的には部下の成長を阻害し、自分の首を絞めることになります。最初は時間がかかっても、適切に委任することで、最終的にはチーム全体の生産性が向上するのです。

マネジメントが苦手で辛いと感じている人は、まず効果的なコミュニケーション能力と時間管理・優先順位付けのスキルを意識的に磨くことが重要です。これらの基本スキルが向上すれば、マネジメントの多くの課題が解決に向かいます。

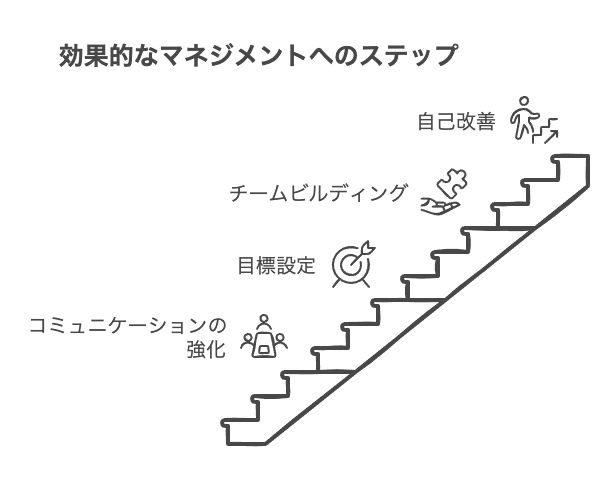

マネジメントが苦手な人のための実践的な改善アプローチ

基本スキルを理解したら、次は具体的な改善アプローチに取り組みましょう。日々の業務の中で実践できる方法を紹介します。

自己認識と振り返りの習慣化

マネジメントスキルを向上させるためには、自分の強みと弱みを客観的に理解することが重要です。自己認識が高まると、自分に合ったマネジメントスタイルを見つけやすくなります。

- 日々の振り返り:1日の終わりに5分間、うまくいったことと改善点を書き留める

- 定期的な自己評価:月に1回、マネジメントスキルの各項目を5段階で自己評価する

- フィードバックの積極的な収集:上司や部下から率直なフィードバックを求める

- 成功と失敗の分析:特に印象に残った出来事について、なぜそうなったのかを深く考える

- メンターやコーチの活用:経験豊富な先輩マネージャーに相談する機会を作る

広告代理店のクリエイティブディレクターEさんは、チームマネジメントに苦手意識を持っていました。そこで、毎週金曜日の夕方に30分間、その週のマネジメントについて振り返る時間を設けました。「今週、チームメンバーとの関わりで良かったこと」「改善すべきだったこと」「来週試してみたいこと」をノートに記録し、徐々にパターンを見つけていきました。この習慣により、自分が無意識に陥りやすい行動パターンに気づき、意識的に改善することができるようになったのです。

チームメンバーの強みを活かす体制づくり

マネジメントが苦手な人がよく陥る罠の一つは、全てのメンバーに同じ対応をしようとすることです。実際には、各メンバーの強みや特性に合わせた対応が効果的です。

- メンバーの強み分析:各メンバーの得意なことと苦手なことを把握する

- 適材適所の配置:強みを活かせる役割や業務を割り当てる

- 多様性の尊重:異なる視点や働き方を価値あるものとして認める

- 個別の成長計画:メンバーごとに異なる成長目標と支援計画を立てる

- チーム内の相互補完:メンバー同士が強みを活かして助け合える環境を作る

ソフトウェア開発会社のプロジェクトマネージャーFさんは、チームメンバーの特性を活かすために「強みマップ」を作成しました。各メンバーの技術的スキルだけでなく、「細部への注意力が高い」「大局的な視点がある」「コミュニケーション能力が高い」といった特性も含めて可視化したのです。これにより、新しいプロジェクトのタスク分担がスムーズになり、メンバー同士が互いの強みを認め合う文化も生まれました。結果として、プロジェクトの完了率が向上し、Fさん自身のマネジメントの負担も軽減されたのです。

マネジメントが苦手な人に共通しているのは「完璧を求めすぎる」傾向です。優秀な個人プレーヤーだった人ほど、高い基準を持っているため、部下に対しても同じレベルを求めがちです。しかし、真のマネジメント力とは、多様な能力レベルのメンバーが、それぞれの強みを活かして最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を作ることなのです。

マネジメントが苦手で辛いと感じている人は、自己認識と振り返りの習慣を身につけ、チームメンバーの強みを活かす体制づくりに取り組むことで、マネジメントの負担を軽減しながら成果を上げることができます。

マネジメントが苦手な人でも成功した実践事例から学ぶ

マネジメントが苦手だと感じていても、適切なアプローチで克服し、優れたマネージャーになった人は数多くいます。ここでは、そうした成功事例から学ぶべきポイントを紹介します。

マネジメントスタイルの柔軟な調整

成功したマネージャーに共通するのは、自分のマネジメントスタイルを状況に応じて柔軟に調整できる能力です。一つのスタイルにこだわらず、チームや状況に合わせて適応することが重要です。

食品メーカーの工場長Gさんは、もともと細かく指示を出すマイクロマネジメントのスタイルでした。しかし、それがベテラン従業員のモチベーション低下を招いていることに気づきました。そこで、経験豊富なメンバーには大枠の目標だけを示し、詳細は任せるアプローチに変更。一方、新人には引き続き具体的な指導を行うという柔軟なスタイルを採用しました。この変更により、ベテラン従業員の自主性が高まり、工場全体の生産性が向上したのです。

- 指示型:明確な指示と手順を提供するスタイル(新人や緊急時に効果的)

- コーチング型:質問を通じて部下自身に考えさせるスタイル(成長意欲の高いメンバーに効果的)

- 支援型:必要なリソースと環境を整え、自律性を重視するスタイル(経験豊富なメンバーに効果的)

- 委任型:結果責任を含めて全面的に任せるスタイル(高いスキルと信頼関係がある場合に効果的)

継続的な学習と成長へのコミットメント

マネジメントスキルは一朝一夕に身につくものではありません。成功したマネージャーは、継続的な学習と成長にコミットしています。

金融機関の支店長Hさんは、営業成績のトップだったものの、マネジメントには自信がありませんでした。そこで、週に1冊のペースでマネジメント関連の書籍を読む習慣をつけ、月に1回は他支店の成功事例を学ぶ機会を作りました。また、社内のマネジメント研修にも積極的に参加し、学んだことを即実践するようにしました。特に効果的だったのは、「今週試す一つのこと」という取り組みでした。毎週月曜日に、その週に試す新しいマネジメント手法を一つ決め、金曜日にその効果を振り返るというサイクルを繰り返したのです。

- 書籍やオンラインコースでの学習:体系的な知識を得る

- メンターやコーチからの指導:経験者からの実践的なアドバイスを受ける

- 同僚マネージャーとの情報交換:共通の課題について話し合う

- 実験と振り返り:新しい手法を試し、効果を検証する

- 外部セミナーやワークショップへの参加:最新のトレンドや手法を学ぶ

マネジメントスキルの向上で最も効果的なのは「小さな成功体験」の積み重ねです。大きな変革を一度に起こそうとするのではなく、「今週はフィードバックの質を高める」「今月は会議の効率化に取り組む」など、具体的で小さな目標から始めましょう。成功体験が自信につながり、さらなる挑戦意欲を生み出すのです。

マネジメントが苦手だった人が成功した事例からは、自分の弱みを認識し、それを克服するための具体的な行動計画を立て、継続的に実践することの重要性が見えてきます。また、完璧を目指すのではなく、少しずつ改善していく姿勢が成功への鍵となっています。

マネジメントが苦手で辛いと感じていても、状況に応じて柔軟にマネジメントスタイルを調整し、継続的な学習と成長にコミットすることで、効果的なマネージャーへと成長することができます。完璧を目指すのではなく、小さな成功体験を積み重ねていくことが重要です。

マネジメントが苦手な人のためのメンタルケアと自己肯定感の維持

マネジメントの難しさに直面すると、自信を失ったり、強いストレスを感じたりすることがあります。効果的なマネージャーになるためには、メンタルケアと自己肯定感の維持も重要な要素です。

マネジメントストレスへの対処法

マネジメント職は様々なストレス要因を抱えています。部下のパフォーマンス問題、上層部からのプレッシャー、複雑な人間関係など、多方面からのストレスに対処する方法を身につけることが大切です。

- ストレスの早期認識:身体的・精神的な変化に敏感になる

- 定期的なリフレッシュ時間の確保:仕事から完全に離れる時間を作る

- 信頼できる相談相手の確保:同じ立場の同僚や上司、外部のコーチなど

- マインドフルネスや瞑想の実践:現在の瞬間に集中する習慣をつける

- 適度な運動と十分な睡眠:身体的な健康がメンタルヘルスの基盤

建設会社の現場監督Iさんは、複数のプロジェクトの進行と多数の作業員の管理に追われ、常に緊張状態にありました。そこで、毎朝の出勤前に15分間のウォーキングと5分間の呼吸法を実践する習慣をつけました。また、週に一度、他の現場監督と食事をしながら悩みを共有する「愚痴の会」を設け、互いにアドバイスし合う関係を築きました。これらの取り組みにより、ストレスレベルが低下し、冷静な判断ができるようになったのです。

成功と失敗の健全な捉え方

マネジメントでは、思い通りにいかないことも多くあります。そうした状況で自己肯定感を維持するためには、成功と失敗の捉え方を見直すことが重要です。

- 失敗を学びの機会と捉える:何がうまくいかなかったのか、次に活かせる教訓は何か

- 小さな成功を認識し祝う:日々の小さな進歩や成果に目を向ける

- 完璧主義から卒業する:「十分に良い」という基準を受け入れる

- 長期的な視点を持つ:短期的な結果だけでなく、成長プロセスを評価する

- 自分自身に対する思いやり:自分を厳しく責めるのではなく、友人に接するような優しさで自分と向き合う

マーケティング会社の部長Jさんは、プロジェクトが失敗するたびに自分を責め、「マネジメントに向いていない」と落ち込んでいました。そこで、「成功・失敗ノート」をつける習慣を始めました。このノートには、日々の小さな成功体験と、失敗から学んだ教訓を記録します。また、月に一度、チームメンバーと「学びの共有会」を開催し、各自が経験した失敗と学びを共有する場を設けました。この取り組みにより、失敗を恐れず挑戦する文化が生まれ、Jさん自身も「失敗は成長の糧」と前向きに捉えられるようになったのです。

マネジメントで最も重要なのは「自分自身をマネジメントする」ことです。自分の感情や思考パターンを客観的に観察し、コントロールする能力がなければ、他者を効果的に導くことはできません。毎日5分でも自分と向き合う時間を作り、「今日の自分のマネジメントはどうだったか」と振り返る習慣をつけることをお勧めします。

マネジメントの道のりは長く、時に孤独を感じることもあるでしょう。しかし、適切なメンタルケアと健全な思考パターンを身につけることで、その道のりをより持続可能なものにすることができます。自分自身を思いやる姿勢は、結果的にチームメンバーへの思いやりにもつながり、より健全な組織文化の構築に貢献するのです。

マネジメントが苦手で辛いと感じている人は、ストレス対処法を身につけ、成功と失敗の健全な捉え方を学ぶことで、メンタルヘルスを維持しながら成長を続けることができます。自分自身への思いやりが、最終的には効果的なマネジメントにつながるのです。

よくある質問

回答 管理職を辞めるかどうかは、状況によって異なります。まず考えるべきは、マネジメントが「本質的に」苦手なのか、それとも「まだ経験やスキルが不足している」だけなのかという点です。

多くの優れたマネージャーも最初は苦手意識を持っていました。マネジメントスキルは練習と経験で向上するものです。もし、マネジメントに興味があり、成長意欲があるなら、すぐに諦めるのではなく、具体的な改善策に取り組んでみることをお勧めします。

一方で、長期間(例えば1年以上)真剣に取り組んでも全く改善が見られず、強いストレスや健康問題を抱えているなら、キャリアパスの再考も選択肢の一つです。多くの企業では、管理職以外にも専門職などのキャリアトラックを用意しています。

最終的には、自分の強みや価値観、長期的なキャリア目標を考慮して判断することが大切です。また、上司や人事部、キャリアカウンセラーなどの第三者に相談することも有効でしょう。

管理職を辞めるかどうかの判断で重要なのは「自分は何に価値を感じるか」です。マネジメントに喜びを全く見出せないなら、無理に続ける必要はありません。一方で、「人の成長を支援する喜び」や「チームで大きな成果を出す達成感」に価値を感じるなら、苦手を克服する価値があるでしょう。

回答 効果的な1on1ミーティングを行うためのステップ:

事前準備を徹底する:

議題やポイントをメモしておく

前回のミーティングでの約束事項をフォローアップする準備をする

部下に事前に考えてきてほしい項目を伝えておく

構造化されたフォーマットを活用する:

最初の5-10分:雑談や近況確認(ラポール構築)

次の10-15分:業務の進捗や課題の確認

残りの時間:キャリア開発や長期的な話題

質問リストを用意しておく:

「今週最も大変だったことは?」

「現在の業務で何か障害になっていることはある?」

「もっとサポートが必要なことはある?」

「長期的に学びたいスキルや挑戦したい分野は?」

聴くことに集中する:

80%は聴く、20%は話す比率を意識する

メモを取りながら積極的に聴く姿勢を示す

相手の言葉を遮らない

フォローアップを約束する:

話し合った内容に基づいて具体的なアクションを決める

次回までに誰が何をするかを明確にする

ミーティング後に簡単な議事録やアクションアイテムをメールで共有する

コミュニケーションが苦手でも、このような構造化されたアプローチを取ることで、効果的な1on1ミーティングを実施することができます。回を重ねるごとに自然とスキルも向上していくでしょう。

回答 部下との信頼関係構築のための具体的なステップ:

一貫性を示す:

言動に一貫性を持たせることが信頼の基盤です。約束したことは必ず守り、方針が変わる場合は理由を明確に説明しましょう。

透明性を高める:

情報をオープンに共有し、意思決定のプロセスを説明することで、不信感や憶測を減らすことができます。悪いニュースも隠さず、正直に伝えることが重要です。

部下を守る姿勢を示す:

チームの問題や失敗に対して、上層部や他部署との関係で部下を守る姿勢を示すことで、「この上司は自分たちの味方だ」という安心感を与えられます。

個人的な関心を示す:

業務の話だけでなく、部下の興味や関心、家族のことなど、人間としての側面にも関心を持ちましょう。ただし、プライバシーを尊重することも大切です。

自分の弱みや失敗も共有する:

完璧を装うのではなく、自分の弱みや失敗談も適度に共有することで、人間味のある関係を構築できます。「私もマネジメントを学んでいる途上です」と正直に伝えることも効果的です。

小さな約束から始める:

大きな信頼関係はすぐには構築できません。まずは小さな約束(「資料を明日までに用意します」など)を確実に守ることから始め、徐々に信頼を積み上げていきましょう。

信頼構築には時間がかかりますが、一度築いた信頼関係は、困難な状況でもチームの結束力となります。焦らず、一貫した行動を続けることが大切です。

信頼関係構築で最も避けるべきは「見せかけの完璧さ」です。弱みを見せないように振る舞うと、かえって距離感が生まれます。「私もこの点は苦手で学んでいる途中です」と正直に伝えた方が、部下は「この人なら本音で話せる」と感じるものです。完璧なマネージャーを演じるより、成長し続けるマネージャーでいることが大切です。

回答 効果的なフィードバックを行うための具体的な方法:

SBI(Situation-Behavior-Impact)モデルを活用する:

Situation(状況):いつ、どこで起きたことか具体的に述べる

Behavior(行動):観察された具体的な行動を述べる

Impact(影響):その行動がチームや業務にどんな影響を与えたか述べる

例:「先週の顧客ミーティングで(状況)、あなたが詳細なデータを準備して説明してくれたおかげで(行動)、クライアントの信頼を得ることができました(影響)」

ポジティブフィードバックとコンストラクティブフィードバックのバランスを取る:

ポジティブフィードバック(良い点の指摘)を定期的に行う

改善が必要な点を指摘する際は、具体的な改善策も一緒に提案する

「サンドイッチ法」(良い点→改善点→良い点)は使いすぎると効果が薄れるので注意

タイミングを意識する:

良い行動はできるだけ即時にフィードバックする

改善が必要な点は、感情が落ち着いた状態で、プライバシーが確保された場所で伝える

定期的なフィードバック機会(週次・月次の1on1など)を設ける

具体的で行動ベースのフィードバックを心がける:

「遅い」「不十分」などの曖昧な表現は避ける

「次回は3日前に資料を共有すると良い」など具体的に伝える

人格や性格ではなく、行動に焦点を当てる

双方向のコミュニケーションを促す:

フィードバック後に相手の意見や考えを聞く

「この点についてどう思う?」と質問する

一方的に伝えるのではなく、対話を通じて理解を深める

フィードバックは練習で上達するスキルです。最初は不自然に感じても、繰り返し実践することで自然に身につきます。また、自分がどのようなフィードバックを受けると効果的だったかを振り返ることも参考になります。

回答 マネージャーのための効率的な時間管理のコツ:

「重要×緊急」マトリックスで優先順位をつける:

第1象限(重要かつ緊急):即座に対応

第2象限(重要だが緊急でない):計画的に時間を確保

第3象限(緊急だが重要でない):可能な限り委任

第4象限(重要でも緊急でもない):削減または排除

「集中タイム」を設定する:

カレンダーに「会議禁止」の時間帯をブロックする

その時間は深い思考を要する業務(戦略立案、重要文書の作成など)に充てる

可能な限り通知をオフにし、メールチェックも控える

効果的な委任を実践する:

部下の能力と成長機会を考慮してタスクを委任する

委任する際は目的、期待値、期限、権限の範囲を明確にする

「完璧にできなくても良い」と伝え、成長の機会と捉える

定期的に進捗を確認するチェックポイントを設ける

会議の効率化を図る:

全ての会議に明確な目的とアジェンダを設定する

30分や45分など、標準より短い会議時間を設定する

参加者を必要最小限に絞る

会議の最後に「誰が何をいつまでにするか」を確認する

バッチ処理を活用する:

同種の業務(メール返信、承認作業、電話連絡など)をまとめて処理する

例えば「メールチェックは1日3回(朝・昼・夕)のみ」と決める

細切れの時間で集中を途切れさせない

「ノー」と言う勇気を持つ:

チームのキャパシティを超える依頼には丁寧に断る

代替案を提案する(「今週は難しいですが、来週なら可能です」など)

組織の優先事項に合わない依頼は再考を促す

時間管理は習慣づけが重要です。一度に全てを変えようとせず、まずは1〜2の施策から始めて、徐々に習慣化していきましょう。また、定期的に自分の時間の使い方を振り返り、改善点を見つけることも効果的です。

マネージャーの時間管理で最も重要なのは「第2象限(重要だが緊急でない)」の活動に意識的に時間を確保することです。チーム育成、戦略立案、プロセス改善などは緊急性が低いため後回しにされがちですが、これらこそがマネジメントの本質的な価値を生み出す活動です。毎週月曜日に、この「重要だが緊急でない」活動のために最低2時間はカレンダーに確保することをお勧めします。