部下指導は、上司としての重要な役割の一つです。しかし、指導の「言い方」次第で、部下のモチベーションや成長に大きな影響を与えることをご存じでしょうか?適切な言葉遣いや伝え方を心掛けることで、部下との信頼関係を築き、職場全体の雰囲気を良くすることができます。

この記事では、部下指導における効果的な言い方について具体例を交えながら解説します。日々のコミュニケーションを見直し、より良い指導方法を取り入れるヒントとしてお役立てください。

職場での部下指導は、単に業務の指示を出すだけではありません。言葉の選び方や伝え方によって、部下のモチベーションや成長に大きな影響を与えるものです。この記事では、部下指導における効果的な言い方について、具体例を交えながら解説します。適切なコミュニケーションスキルを磨くことで、より良い職場環境を築く手助けとなるでしょう。

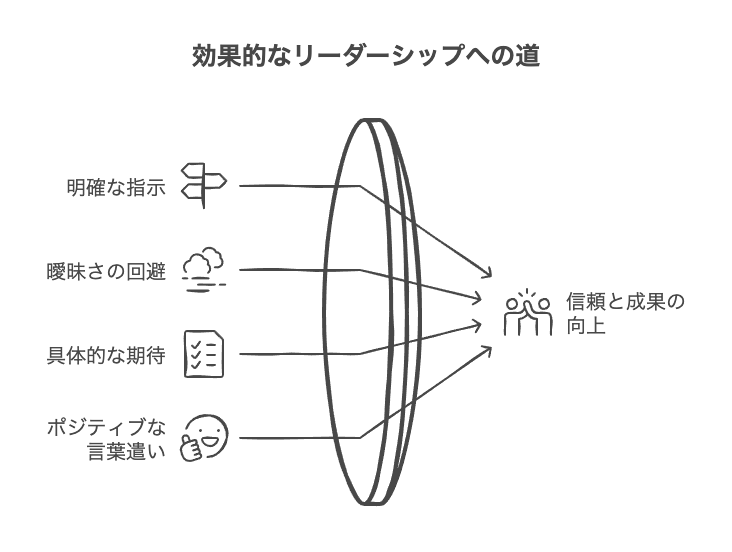

明確で簡潔な指示が生む信頼関係

部下指導では、明確で簡潔な言葉を使うことが信頼関係の基盤となります。

曖昧な表現を避ける

「適当にやっておいて」や「なんとかして」といった曖昧な表現は、部下に混乱を招きます。具体的な行動や目標を示すことで、部下は自信を持って業務に取り組むことができます。例えば、「この資料を明日の午前中までに完成させてください。その際にはデータ分析も含めてください」と伝えると、期待される成果が明確になります。

- 曖昧な表現は避ける

- 具体的な期限や成果物を提示する

- 必要であれば例を挙げて説明する

ポジティブな言葉遣いの重要性

否定的な言葉よりも、ポジティブな表現を心掛けることで、部下のモチベーションが向上します。「これじゃダメだ」ではなく、「ここをこう改善するともっと良くなるね」と伝えることで、部下は前向きに改善策を考えられるようになります。

ポジティブなフィードバックは、部下の成長意欲を引き出す最大の武器です。

フィードバックで成長を促す方法

フィードバックは部下の成長を支援するための重要なツールです。

バランスの取れたフィードバック

フィードバックでは、良い点と改善点の両方を伝えることが大切です。例えば、「このプレゼン資料は非常に分かりやすかった。ただし、次回はグラフの色使いをもう少し工夫するとさらに見栄えが良くなると思います」といった形で伝えると、部下は自信と課題意識の両方を持つことができます。

タイミングと頻度の最適化

フィードバックはタイムリーであるべきです。遅れてしまうと効果が薄れることがあります。また、頻度も重要です。週次ミーティングや1on1セッションなど、定期的に時間を設けて行うことで、継続的な成長支援が可能になります。

- 良い点と改善点の両方を伝える

- タイムリーかつ定期的に行う

- 具体的な改善策も添える

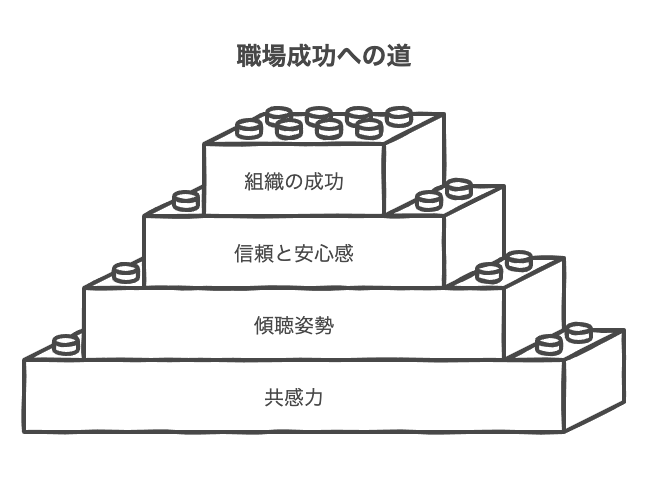

共感力と傾聴姿勢がもたらす効果

共感力で信頼関係を深める

部下が困難に直面している時には共感力が求められます。「それは大変だったね」と一言添えるだけでも、部下は「理解してもらえた」と感じます。この小さな行動が信頼関係構築の大きな一歩となります。

傾聴姿勢で安心感を与える

上司として意見や提案に耳を傾ける姿勢は非常に重要です。例えば、「そのアイデアについてもう少し詳しく教えてくれる?」と尋ねることで、部下は自分の意見が尊重されていると感じます。このようなコミュニケーションが職場全体の雰囲気にも良い影響を与えます。

「聞く力」はリーダーシップにおいて最も過小評価されているスキルかもしれません。

柔軟性と状況適応力で指導力アップ

個々に合わせたアプローチ

全員に同じ指導方法が通用するわけではありません。例えば、新人には細かい指示が必要ですが、経験豊富なメンバーには自主性を尊重したアプローチが求められます。それぞれの特性に合わせた柔軟な対応が効果的です。

- 新人には具体的かつ丁寧な説明を心掛ける

- 経験者には裁量権を与え、自主性を引き出す

- 状況ごとにアプローチ方法を変える柔軟性を持つ

状況判断力で適切な対応を選ぶ

緊急時には迅速で明確な指示が必要ですが、通常業務では自由度の高い環境づくりが求められます。このように状況に応じた判断力と対応力が優れたリーダーシップにつながります。

柔軟性と状況適応力は、効果的な部下指導には欠かせない要素です。

よくある質問

回答 具体的な指示を心掛けることが重要です。「ちゃんとやって」ではなく、「この資料を明日の午前中までに完成させてください」といったように、具体的な行動や期限を示すことで、部下は何をすべきか明確に理解できます。

曖昧な指示は混乱のもと。具体的な言葉で伝えるだけで、部下の動きが変わりますよ。

回答 ポジティブなフィードバックを取り入れることが効果的です。「ここができていない」ではなく、「ここは良かったね。次はこうするとさらに良くなるよ」と伝えることで、部下のやる気を引き出せます。

回答 ミスの原因を一緒に探る姿勢が大切です。「なぜミスしたの?」と問い詰めるのではなく、「どうしてこうなったか一緒に考えよう」と促すことで、部下は次回への改善策を見つけやすくなります。

ミスは成長のチャンス。責めるよりも未来への改善策に目を向けましょう。

回答 まず褒めてから改善点を伝える「サンドイッチ方式」を活用すると良いでしょう。例えば、「この部分は素晴らしい。ただ、ここをこう改善するともっと良くなるね」という形で伝えると、部下も受け入れやすくなります。

回答 感情的にならず、論理的に伝えることが重要です。「なんでこんなこともできないんだ!」ではなく、「この部分が遅れたことで全体に影響が出ています。次回はどう改善できるか考えましょう」と冷静に話すことで、建設的な対話が可能になります。