近年、働き方改革が進む中で「ワークライフマネジメント」という言葉をよく耳にするようになりました。しかし、この概念は本当に現代の働き方に適しているのでしょうか。本記事では、ワークライフマネジメントの概念を振り返りつつ、その限界と新しい働き方の可能性について探ります。

ワークライフマネジメントの基本概念と限界

ワークライフマネジメントとは、仕事(ワーク)と私生活(ライフ)を自ら積極的に管理し、両方の質を高めていこうとする考え方です。従来のワークライフバランスが企業主導だったのに対し、個人の主体性を重視している点が特徴です。

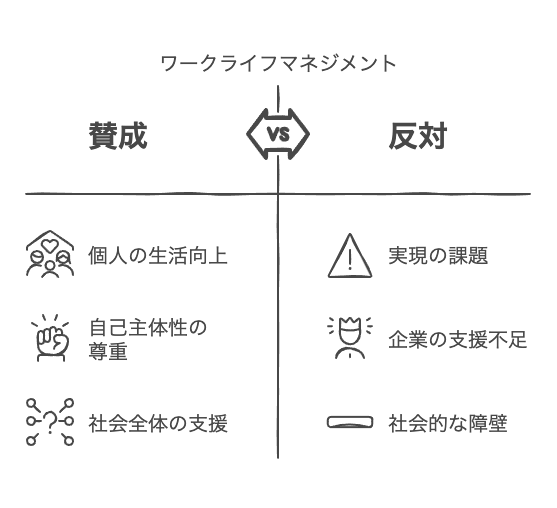

ワークライフマネジメントの利点

この考え方には以下のような利点があります:

- 個人の自律性と責任感の向上

- 仕事と私生活の相乗効果による生産性向上

- 多様なライフスタイルへの対応

- 従業員の満足度と企業への貢献度の向上

ワークライフマネジメントの限界

しかし、ワークライフマネジメントには以下のような限界も指摘されています:

- 「仕事」と「生活」の二分法的思考の固定化

- 個人への責任の過度な集中

- 社会構造や企業文化の問題の見過ごし

- テクノロジーの進化による働き方の変化への対応不足

ワークライフマネジメントは個人の主体性を重視する点で画期的でしたが、現代の複雑な働き方や生き方を十分に反映できていない可能性があります。

ワークライフマネジメントは良い出発点でしたが、今や「ワーク」と「ライフ」を分けて考えること自体が時代遅れかもしれません。私たちは、より統合的で柔軟な働き方のコンセプトを必要としているのです。

ワークライフマネジメントは古いのか?新しい視点の必要性

ワークライフマネジメントの概念が提唱されてから時間が経ち、働き方や生き方に関する社会の価値観も大きく変化しています。この変化を踏まえると、ワークライフマネジメントという考え方自体が古くなっている可能性があります。

社会変化とワークライフマネジメントの齟齬

以下のような社会変化が、ワークライフマネジメントの限界を浮き彫りにしています:

テレワークの普及による仕事と生活の境界の曖昧化

副業・複業の増加によるキャリアの多様化

ギグエコノミーの台頭による働き方の流動化

AI・自動化による仕事の質的変化

環境問題や社会課題への意識の高まり

これらの変化は、「仕事」と「生活」を明確に分けて管理するというワークライフマネジメントの前提を揺るがしています。

新しい働き方のコンセプトの模索

こうした状況を踏まえ、以下のような新しい働き方のコンセプトが提案されています:

- ワークライフインテグレーション:仕事と生活を統合的に捉える

- ホリスティックキャリア:人生全体を一つのキャリアとして捉える

- パーパスドリブンワーク:個人や社会の目的を中心に据えた働き方

- フルードワーク:状況に応じて柔軟に変化する働き方

新しい働き方のコンセプトは、「管理する」という発想から「調和させる」「統合する」という発想へのシフトを示しています。これは単なる言葉の置き換えではなく、働くことと生きることの関係性を根本から見直す試みなのです。

ポストワークライフマネジメント時代の働き方

ワークライフマネジメントの限界を認識し、新しい働き方のコンセプトを模索する中で、私たちはどのような働き方を目指すべきでしょうか。ここでは、ポストワークライフマネジメント時代の働き方について考察します。

個人と社会の調和を目指す働き方

新しい働き方の核心は、個人の幸福と社会の発展を同時に追求することにあります。具体的には以下のような特徴が挙げられます:

- 個人の価値観や目的を中心に据えた柔軟な働き方

- 仕事を通じた社会貢献や自己実現の重視

- 生涯学習とスキル開発の継続

- 多様な働き方や生き方の尊重と支援

- テクノロジーを活用した効率化と創造性の発揮

企業と社会の役割の再定義

新しい働き方を実現するためには、企業や社会の役割も変化する必要があります:

- 従業員の自己実現を支援する企業文化の醸成

- 成果主義と長期的な人材育成のバランス

- 多様な働き方を可能にする制度設計

- 社会課題解決と事業成長の両立

- 労働法制や社会保障制度の見直し

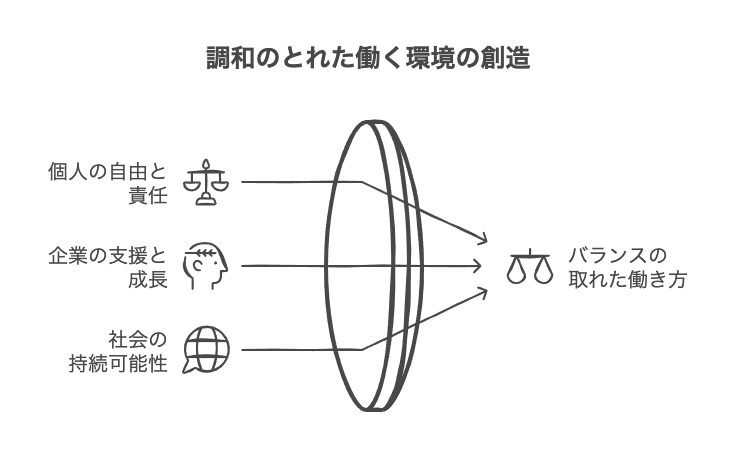

ポストワークライフマネジメント時代の働き方は、個人、企業、社会の三者が協調しながら、それぞれの役割を果たすことで実現されます。

新しい働き方は、個人の自由と責任、企業の支援と成長、社会の持続可能性のバランスを取ることが鍵となります。これは簡単なことではありませんが、挑戦する価値は十分にあるでしょう。

未来に向けた働き方改革の実践

ワークライフマネジメントを超えた新しい働き方を実現するためには、個人、企業、社会それぞれのレベルで具体的な取り組みが必要です。ここでは、それぞれのレベルでの実践方法について提案します。

個人レベルでの実践

自己理解と目的の明確化:自分の価値観、強み、目的を深く理解し、それに基づいたキャリアプランを立てる。

継続的な学習とスキル開発:変化の激しい社会に適応するため、常に新しい知識やスキルを習得する姿勢を持つ。

健康管理とセルフケア:心身の健康を維持し、ストレス管理やレジリエンス(回復力)を高める努力をする。

ネットワーキングと協働:多様な人々とのつながりを大切にし、協働を通じて新しい価値を生み出す。

テクノロジーの活用:デジタルツールやAIを効果的に活用し、生産性と創造性を高める。

企業レベルでの実践

柔軟な働き方の導入:テレワーク、フレックスタイム、ジョブ型雇用など、多様な働き方を可能にする制度を整備する。

成果主義と長期的育成の両立:短期的な成果だけでなく、従業員の長期的な成長や貢献を評価する仕組みを作る。

学習組織の構築:従業員の継続的な学習と成長を支援する環境や制度を整える。

ウェルビーイングの重視:従業員の心身の健康や幸福度を重視し、支援プログラムを提供する。

社会課題解決型ビジネスの推進:事業を通じて社会課題の解決に貢献し、従業員に仕事の意義を感じてもらう。

未来の働き方改革は、トップダウンの施策だけでは不十分です。従業員一人ひとりが主体的に参加し、企業と共に新しい働き方を創造していく姿勢が重要です。そのためには、オープンなコミュニケーションと相互信頼の文化を醸成することが不可欠です。

これらの実践を通じて、ワークライフマネジメントを超えた、より統合的で柔軟な働き方を実現することができるでしょう。ただし、この変革は一朝一夕には成し遂げられません。個人、企業、社会が協力しながら、試行錯誤を重ねていく必要があります。

新しい働き方の実現は、単に仕事の効率化や生産性向上だけでなく、個人の幸福度や社会の持続可能性の向上にもつながる重要な課題です。ワークライフマネジメントという概念を出発点としつつ、そこから一歩進んだ、より包括的で未来志向の働き方を模索し続けることが、これからの時代に求められているのです。

よくある質問

回答 ワークライフマネジメントが「古い」と言われる主な理由は以下の点にあります:

第一に、「ワーク」と「ライフ」を二分法的に捉える前提自体が現代の働き方に合わなくなっています。テレワークの普及により、仕事と私生活の境界が曖昧になり、両者を明確に分けて「管理」するという発想が現実的でなくなっています。

第二に、個人への責任の集中という問題があります。ワークライフマネジメントは個人の自己管理能力に焦点を当てますが、これは構造的な問題(長時間労働文化、不十分な社会保障など)を見過ごしがちです。

第三に、多様なキャリアパスへの対応不足があります。副業・複業、フリーランス、ギグワーカーなど、単一の雇用関係を前提としない働き方が増える中、従来の枠組みでは捉えきれなくなっています。

第四に、世代価値観の変化があります。特に若い世代は「仕事と生活のバランス」よりも「自分の目的や価値観に合った生き方全体」を重視する傾向があり、単なるバランス論では不十分になっています。

これらの理由から、より統合的で柔軟な新しい働き方のコンセプト(ワークライフインテグレーションやパーパスドリブンワークなど)が注目されるようになっています。

ワークライフマネジメントが古いというのは、スマートフォンの登場によって固定電話が古くなったようなものです。機能自体は今でも有効ですが、私たちの生活様式や価値観が大きく変わったため、より統合的で柔軟なアプローチが必要になっているのです。

回答 ワークライフマネジメントに代わる新しい概念としては、以下のようなものが注目されています:

ワークライフインテグレーション:仕事と生活を対立するものではなく、互いに補完し合う一つの統合された全体として捉える考え方です。境界を設けるのではなく、両者の相乗効果を重視します。

ワークライフハーモニー:仕事と生活の「バランス」よりも「調和」を重視する考え方です。状況に応じて柔軟に優先順位を変えながら、全体として心地よい状態を目指します。

ライフワークブレンディング:仕事と生活が混ざり合い、境界が曖昧になった状態を積極的に受け入れ、その中で自分らしい生き方を模索する考え方です。

パーパスドリブンワーク:個人や組織の目的(パーパス)を中心に据え、その実現のために仕事と生活を統合的に捉える考え方です。

ホリスティックウェルビーイング:仕事、生活、健康、人間関係など、人生のあらゆる側面を包括的に捉え、全体としての幸福(ウェルビーイング)を追求する考え方です。

これらの新しい概念に共通するのは、「分離と管理」よりも「統合と調和」を重視する点、そして個人の価値観や目的を中心に据える点です。どの概念が最適かは、個人の状況や価値観、組織文化によって異なります。

回答 ワークライフマネジメントの考え方を完全に捨てる必要はありません。むしろ、その有効な側面を活かしつつ、現代の状況に合わせて発展させていくことが重要です。

ワークライフマネジメントの中で今でも価値のある要素としては:

個人の主体性と自律性を重視する姿勢

仕事と私生活の両方の質を高めようとする志向性

時間や労力の配分を意識的に行う習慣

自己管理能力の重要性への認識

これらの要素は、新しい働き方のコンセプトにも引き継がれるべき価値があります。

一方で、「仕事」と「生活」を明確に分ける二分法や、個人の管理能力だけで問題が解決するという前提は見直す必要があるでしょう。

重要なのは、ワークライフマネジメントを絶対的な真理として固執するのではなく、時代や状況の変化に応じて柔軟に考え方を更新していくことです。それぞれの個人や組織が、自分たちに合った働き方のコンセプトを模索し、実践していくことが大切です。

ワークライフマネジメントは「古い家」のようなものです。全部壊して新築するのではなく、良い部分は残しながらリノベーションして現代のニーズに合わせていくのが賢明です。大切なのは「この家に住む人が心地よく過ごせるか」という本質的な目的を見失わないことです。

回答 企業が新しい働き方のコンセプトを導入するためには、以下のようなステップが効果的です:

現状分析と目的の明確化:

現在の組織文化や働き方の課題を客観的に分析する

新しい働き方を導入する目的(従業員満足度向上、生産性向上、人材確保など)を明確にする

従業員との対話と共創:

様々な立場の従業員から意見やニーズを聞く

新しい働き方のビジョンを従業員と共に創り上げる

段階的な導入と実験:

一部の部署や希望者から試験的に導入する

小さな成功事例を作り、組織全体に共有する

制度と文化の両面からのアプローチ:

柔軟な勤務制度、評価制度の見直しなど制度面の整備

管理職の意識改革、コミュニケーションの活性化など文化面の変革

継続的な評価と改善:

定期的に効果を測定し、課題を特定する

従業員からのフィードバックを取り入れながら継続的に改善する

導入の際の注意点としては、トップダウンの押し付けにならないこと、多様な働き方を認める寛容さを持つこと、短期的な成果だけでなく長期的な視点を持つことが重要です。また、「形式」だけでなく「本質」を重視し、単に制度を導入するだけでなく、その背景にある価値観や目的を共有することが成功の鍵となります。

回答 個人レベルで新しい働き方を実践するために必要なスキルや考え方には、以下のようなものがあります:

自己理解と目的意識:

自分の価値観、強み、情熱を深く理解する

仕事を含めた人生全体の目的や意義を明確にする

境界設定と調整能力:

状況に応じて仕事と私生活の境界を柔軟に設定・調整できる

「No」と言うべき時に適切に断る勇気を持つ

デジタルリテラシーとツール活用力:

テクノロジーを効果的に活用して生産性を高める

デジタルデトックスなど、テクノロジーとの健全な距離感を保つ

自己管理能力:

時間、エネルギー、注意力などの限られたリソースを効果的に管理する

自分の心身の状態をモニタリングし、適切にケアする

コミュニケーション能力:

自分のニーズや境界を明確に伝える

周囲の人々と協力して互いの働き方を尊重し合う関係を築く

成長マインドセット:

変化を恐れず、常に学び続ける姿勢を持つ

失敗を学びの機会として捉える柔軟な思考

レジリエンス(回復力):

ストレスや困難に直面しても回復する力を養う

不確実性を受け入れ、適応していく力を持つ

これらのスキルや考え方は一朝一夕に身につくものではありませんが、意識的に実践し、周囲からのサポートも得ながら徐々に習得していくことが大切です。

新しい働き方を実践するための最も重要なスキルは「自分自身のCEOになる」ことです。つまり、自分の人生と仕事の全体像を俯瞰し、戦略的に意思決定できる能力です。会社に雇われていても、フリーランスでも、自分のキャリアと人生の舵取りは最終的に自分自身の責任なのです。