就職活動や新入社員研修でよく実施されるグループワーク。初めて経験する方にとっては緊張するかもしれませんが、適切な心構えと準備があれば効果的に取り組むことができます。

新卒のグループワークで大切なことと基本的な進め方

グループワークは、複数の参加者が協力して課題に取り組み、成果を出すアクティビティです。就活では採用担当者があなたの協調性やコミュニケーション能力、論理的思考力などを評価する重要な選考プロセスとなります。

グループワークの基本的な流れと役割分担

グループワークは一般的に、自己紹介から始まり、役割分担、課題の理解と方向性の確認、意見交換、まとめ、発表という流れで進みます。限られた時間内で効率よく進めるためには、適切な役割分担が重要です。

主な役割としては、議論の進行役を担う「リーダー」、時間管理を行う「タイムキーパー」、議論の内容を記録する「書記」などがあります。これらの役割を最初に決めておくことで、スムーズに進行できます。

ただし、役割がなくても積極的に発言し、グループ全体に貢献することが大切です。自分の意見を述べるだけでなく、他のメンバーの意見を引き出したり、議論がまとまるよう調整したりする姿勢も評価されます。

評価されるポイントと心構え

グループワークでは、単に自分の意見を主張するだけでは高評価は得られません。企業が評価するポイントとして、以下のような要素があります。

- 論理的思考力:問題を整理し、筋道立てて考えられるか

- コミュニケーション能力:自分の意見を分かりやすく伝え、他者の意見を理解できるか

- 協調性:チームとして成果を出すために協力できるか

- 積極性:自ら進んで発言や行動ができるか

- 柔軟性:異なる意見も受け入れ、より良い結論を導けるか

グループワークに臨む際の心構えとして、「結果よりも過程を大切にする」「チームの意識を持って雰囲気づくりを行う」「相手に配慮した話し方を心がける」といった点が挙げられます。特に、他のメンバーの意見を否定せず、良いところを見つけて肯定的なフィードバックを伝えることが重要です。

グループワークでは「発言量」より「発言の質」が重要です。一人で話し続けるのではなく、全員が発言できる環境づくりに貢献できると高評価につながります!

新卒のグループワークで大切なのは、自分の意見を主張するだけでなく、チーム全体の成果を高めるために協力する姿勢です。結論ファーストで話す、チームの意識を持つ、相手に配慮した話し方を心がけるといった点を意識しましょう。

グループワークを成功させるためのコミュニケーション術

グループワークを成功させるためには、効果的なコミュニケーションが欠かせません。ここでは、グループワークで活用できる具体的なコミュニケーション術について解説します。

結論ファーストの話し方と意見の伝え方

グループワークでは限られた時間内で議論を進める必要があるため、「結論ファースト」の話し方が効果的です。まず結論を述べ、その後に理由や具体例を説明するPREP法(Point→Reason→Example→Point)を活用すると、相手に伝わりやすくなります。

例えば、「私は○○が良いと思います。なぜなら△△だからです。具体的には□□のような事例があります。以上の理由から○○が適していると考えます」というように話すと、聞き手は要点を理解しやすくなります。

また、発言する際は適切な声の大きさとスピードを意識し、全員に聞こえるよう心がけましょう。早口になると内容が伝わりにくくなるため、やや遅めのペースで話すことも大切です。

他のメンバーの意見を引き出し活かす方法

グループワークでは、自分だけでなく他のメンバーの意見も引き出すことが重要です。「○○さんはどう思いますか?」と名前を呼んで質問したり、「今の意見に付け加えると…」と他者の意見を発展させたりすることで、議論が活性化します。

また、他のメンバーの発言に対して「なるほど」「確かに」などの相づちや、うなずきなどの非言語コミュニケーションも効果的です。これにより、発言者は自分の意見が受け入れられていると感じ、さらに意見を出しやすくなります。

意見が対立した場合は、「○○さんの意見と△△さんの意見、どちらも大切な視点だと思います。これらを組み合わせると…」というように、異なる意見を統合する姿勢も評価されます。

| 場面 | 効果的な言葉かけ | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 議論の始め方 | 「まずは課題の理解を共有しましょう」 | 方向性のずれを防ぐ |

| 意見を求める | 「○○さんはどのようにお考えですか?」 | 発言していない人の参加を促す |

| 意見をまとめる | 「これまでの意見をまとめると…」 | 議論の整理と次のステップへの移行 |

| 対立意見の調整 | 「両方の良い点を取り入れると…」 | 建設的な解決策の提示 |

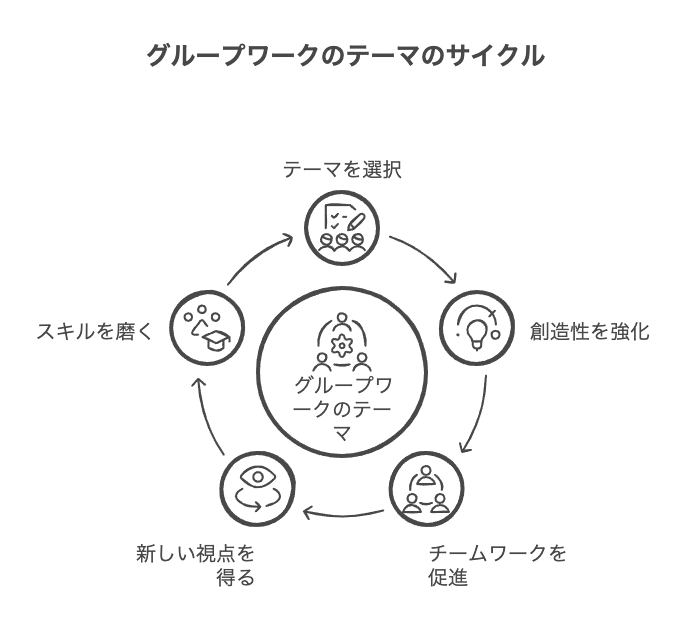

面白いグループワークのテーマ事例と特徴

グループワークのテーマは多種多様で、企業や目的によって異なります。ここでは、よく使われる面白いテーマ事例とその特徴について紹介します。

課題解決型の面白いテーマ事例

課題解決型のグループワークは、ある問題に対して解決策を考えるものです。実際のビジネスシーンに近い形式で、論理的思考力や問題解決能力が試されます。

面白い課題解決型テーマの例としては、以下のようなものがあります。

- 「コンビニの売上を2倍にするには?」

- 「通勤ラッシュを解決するにはどうしたらいいか?」

- 「南極で氷を売るにはどうしたらいいか?」

- 「潰れそうなラーメン屋に客を集めるには?」

- 「渋滞をなくすためのアイデアは?」

- 「投票率をアップさせるには?」

- 「介護業界の人材不足を改善するには?」

これらのテーマに取り組む際は、まず問題の本質を理解し、原因を分析した上で、実現可能な解決策を考えることが重要です。「誰に対して」「何を」「どのように」提供するかを明確にすると、具体的な提案ができます。

創造性を問われる面白いテーマ事例

創造性を問われるテーマでは、固定概念にとらわれない自由な発想力が求められます。ユニークなアイデアを生み出す力や、チームでの協働による創造性が評価されます。

面白い創造型テーマの例としては、以下のようなものがあります。

- 「自社のイメージキャラクターを作ってください」

- 「A4の紙を30枚使ってタワーを作ってください」

- 「新しいテーマパークを作るとしたら、どんな施設を作る?」

- 「雨を知らない人に雨を説明してみましょう」

- 「のび太がジャイアンに勝つための秘策とは?」

- 「鉛筆を3万円で売るにはどうしますか?」

- 「桃太郎の家来のなかで、鬼退治に一番貢献したのは誰?」

これらのテーマでは、「正解」は一つではありません。重要なのは、アイデアの独自性や実現可能性、そしてチームでどのように協力してアイデアを発展させるかというプロセスです。

一見突飛なテーマでも、企業はあなたの思考プロセスを見ています。「正解」を探すのではなく、論理的に考え、チームで協力する姿勢を示しましょう!

グループワークのテーマは多様ですが、どのようなテーマであっても、論理的思考力、コミュニケーション能力、協調性、創造性といった要素が評価されます。面白いテーマほど自由な発想が求められますが、単なる思いつきではなく、根拠のある提案を心がけましょう。

グループワークで苦手意識を克服するためのアドバイス

グループワークに苦手意識を持つ人は少なくありません。特に初対面の人と議論することに緊張を感じたり、自分の意見を述べることに不安を感じたりする方もいるでしょう。ここでは、そんな方々のための具体的なアドバイスを紹介します。

話すことが苦手な人のための参加方法

話すことが苦手な方でも、グループワークに貢献する方法はたくさんあります。まず、他のメンバーの発言に対して積極的に反応することから始めましょう。うなずきや相づちなど、非言語コミュニケーションも立派な参加方法です。

また、分からないことがあれば素直に質問することも大切です。「〇〇について、もう少し詳しく教えていただけますか?」といった質問は、議論を深める助けになります。

さらに、初めの段階でお互いのことを知る時間を作ることで、緊張が和らぎ、話しやすい雰囲気が生まれます。自己紹介の際に、名前や所属だけでなく、簡単な趣味や特技を共有すると、親近感が生まれやすくなります。

事前準備と練習のポイント

グループワークで自信を持って参加するためには、事前準備が効果的です。まず、ロジカルシンキングの基本を学び、論理的に考える習慣をつけましょう。フレームワーク(MECE、ロジックツリーなど)を使った思考法を身につけると、議論の整理がしやすくなります。

また、業界知識や最新トレンドを把握しておくことも重要です。ニュースや業界専門誌を読む習慣をつけると、様々なテーマに対応できるようになります。

実践的な準備としては、友人や家族とロールプレイングを行うことがおすすめです。実際のグループワークを想定して、時間を区切って議論する練習をすると、本番での緊張が和らぎます。

- 他のメンバーの発言に反応を示す(うなずき、相づち)

- 分からないことは素直に質問する

- 自分ができそうな役割(タイムキーパーなど)を把握しておく

- ロジカルシンキングの基本を学ぶ

- 業界知識や最新トレンドを把握する

- 友人や家族とロールプレイングを行う

- 就活イベントやワークショップに参加して経験を積む

グループワークは、最初は緊張するかもしれませんが、経験を重ねるごとに自信がついてきます。自分の強みを活かし、チームに貢献する方法を見つけることで、苦手意識を克服していきましょう。

新卒のグループワークは、単なる選考プロセスではなく、社会人として必要なスキルを磨く貴重な機会です。基本的な心構えとコミュニケーション術を身につけ、様々なテーマに対応できる柔軟性を養うことで、就活だけでなく、入社後の業務にも活かせる力が身につきます。

どのようなテーマであっても、チームとして協力し、建設的な議論を通じて最適な結論を導き出す姿勢を大切にしましょう。そして何より、グループワークを楽しむ気持ちを持つことが、最高のパフォーマンスを発揮する秘訣かもしれません。

よくある質問

回答 まずは他のメンバーの意見に対して「なるほど」「確かに」などの相づちやうなずきで反応を示しましょう。また、議論の整理役として「今までの意見をまとめると〇〇ということですね」と発言したり、タイムキーパーとして「あと〇分です」と時間管理をしたりするなど、議論をサポートする役割も評価されます。

発言の「量」より「質」です。一言でも議論を前進させる発言ができれば十分評価されますよ!

回答 対立意見を「AかBか」の二択で考えるのではなく、「AとBの良いところを組み合わせる」という発想で調整役を担うとよいでしょう。「〇〇さんの意見の△△という点と、□□さんの意見の◇◇という点を組み合わせると、こんな解決策になるのではないでしょうか」といった形で建設的な提案をすることが効果的です。

回答 リーダーの役割は「自分の意見を押し通すこと」ではなく「チーム全体の意見を引き出し、まとめること」です。全員に発言機会を与え、議論がテーマから外れないよう軌道修正し、時間配分に気を配りましょう。また、最終的な発表内容を確認し、チームの合意を得ることも重要です。

リーダーは「引っ張る人」ではなく「まとめる人」です。全員の力を最大化できるよう調整するのがベストです!

回答 奇抜なテーマでも、まずは問題の本質を理解することが大切です。「このテーマで企業が見たいのは何か」を考え、論理的に筋道を立てて取り組みましょう。例えば「南極で氷を売る」というテーマなら、「誰に」「どんな価値を提供するか」という基本に立ち返り、現実的な解決策を考えることが評価されます。

回答 意見が否定されても感情的にならず、「なぜその意見が出たのか」を理解しようとする姿勢が大切です。「確かにその視点は重要ですね。その上で私が考えたのは…」と、相手の意見を認めた上で自分の考えを述べると建設的な議論につながります。意見の相違は対立ではなく、より良い結論を導くためのプロセスと捉えましょう。

意見の否定と人格の否定は別物です。冷静に対応できる姿勢こそ、社会人として高く評価されるポイントです!