社会人になりたての新卒・新入社員の多くが「自分は無能だ」と感じる時期があります。先輩や上司の仕事ぶりを見て、自分との差に愕然とすることもあるでしょう。「こんなはずじゃなかった」「自分には向いていないのかも」と悩み、早期退職を考える人も多いのが現実です。

しかし、新卒が無能感を抱くのは実は当然のことであり、誰もが通る道なのです。この記事では、新卒が無能感を抱く理由と、辞める前に試すべき具体的な対処法について解説します。

新卒が無能と感じるのは当たり前の心理メカニズム

新卒社員が自分を「無能だ」と感じるのは、実はごく自然な心理現象です。なぜそう感じるのか、そのメカニズムを理解することが、自己否定の悪循環から抜け出す第一歩となります。

比較対象の不公平さが生む無能感

新卒が無能感を抱く最大の理由は、「比較対象の不公平さ」にあります。多くの新卒社員は、以下のような不公平な比較をしています。

- 数年〜数十年のキャリアを持つ先輩・上司と自分を比較

- 異なる経験や適性を持つ同期と自分を比較

- 理想の自分像と現実の自分を比較

- 他者の「見える部分」と自分の「全て」を比較

例えば、10年のキャリアを持つ上司と自分を比較するのは、10年間トレーニングを積んだアスリートと、運動を始めたばかりの人を比べるようなものです。当然、スキルや知識、判断力に大きな差があるのは自然なことです。

また、同期との比較においても、それぞれが異なる経験や適性を持っていることを忘れがちです。ある人は学生時代にアルバイトで似た業務を経験していたり、特定のスキルに長けていたりするため、一部の業務では早く習得できることもあります。

学生と社会人のギャップが生む自信喪失

学生時代と社会人の世界には、大きなギャップがあります。このギャップが自信喪失を引き起こす要因となっています。

| 項目 | 学生時代 | 社会人 |

|---|---|---|

| 評価基準 | 明確(テストの点数など) | 曖昧(成果、プロセス、人間関係など複合的) |

| 失敗の影響 | 限定的(自分だけに影響) | 広範囲(チームや顧客にも影響) |

| 学びのペース | カリキュラムに沿って段階的 | 業務をこなしながら不規則に |

| フィードバック | 定期的で明確 | 不定期で時に曖昧 |

学生時代は明確な評価基準があり、努力すれば結果が出やすい環境でした。しかし社会人になると、評価基準が複雑になり、努力と成果が必ずしも比例しないことに戸惑います。また、学生時代は自分一人の失敗が自分だけに影響していましたが、社会人では他の人や組織全体に影響することもあり、プレッシャーが大きくなります。

新卒が無能感を抱くのは、不公平な比較や学生と社会人のギャップによる自然な反応であり、ほとんどの新入社員が経験する普遍的な現象です。この感覚は、あなたが「無能」なのではなく、単に「未熟」であることを示しているだけなのです。

新卒の無能感は成長の証でもあります。何も感じない人よりも、自分の未熟さに気づける人の方が、長い目で見れば大きく成長できるのです。

辞める前に出来ること:無能感を成長のエネルギーに変える方法

無能感から「辞めたい」と思うのは自然な反応ですが、その前にできることがあります。ここでは、無能感を成長のエネルギーに変える具体的な方法を紹介します。

弱さの開示と自己受容の実践

無能感を抱えたまま一人で抱え込むと、負のスパイラルに陥りやすくなります。そこで効果的なのが「弱さの開示」と「自己受容」です。

- 信頼できる上司や先輩に自分の不安や悩みを正直に打ち明ける

- 「分からないことが分からない」状態を脱するために質問する

- 完璧を目指さず、今の自分にできることを受け入れる

- 失敗を「自分は無能だ」ではなく「まだ学びの途中だ」と捉え直す

- 小さな成功体験を意識的に作り、自信を少しずつ取り戻す

例えば、「この業務の進め方がよく分かりません」と素直に伝えることは、決して恥ずかしいことではありません。むしろ、問題を早期に解決し、より早く成長するための賢明な選択です。また、自分の弱みを認めることで、周囲も適切なサポートをしやすくなります。

自己受容も重要です。「まだできなくて当然」と自分を許すことで、無理なく成長していくことができます。完璧主義を手放し、「今日は昨日よりも少しだけ成長した」という小さな進歩を喜べるようになると、精神的な余裕が生まれます。

具体的な行動計画と習慣化

無能感を感じたときは、具体的な行動計画を立て、それを習慣化することが効果的です。

| 行動 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| 業務の見える化 | ToDoリストの作成、進捗管理表の活用 | 達成感の獲得、優先順位の明確化 |

| メモの習慣化 | 指示内容のメモ、質問事項の整理 | 忘れ防止、理解度の向上 |

| 振り返りの時間 | 1日の終わりに5分間の振り返り | 学びの定着、改善点の発見 |

| スキルアップ時間 | 週に2時間の自己学習時間の確保 | 専門知識の向上、自信の獲得 |

特に「業務の見える化」は効果的です。複雑な業務を小さなタスクに分解し、一つずつクリアしていくことで、着実に前進している実感が得られます。また、完了したタスクを視覚的に確認できると、「何もできていない」という錯覚から脱却できます。

メモの習慣も重要です。指示内容を忘れてしまうことは新卒によくある問題ですが、メモを取る習慣をつけることで大幅に改善できます。また、分からないことをメモしておき、まとめて質問する時間を設けることで、効率的に学ぶことができます。

辞める前にできることは数多くあります。弱さを開示して適切なサポートを受け、具体的な行動計画を立てて習慣化することで、無能感を成長のエネルギーに変えることができます。重要なのは、完璧を目指すのではなく、少しずつでも着実に前進することです。

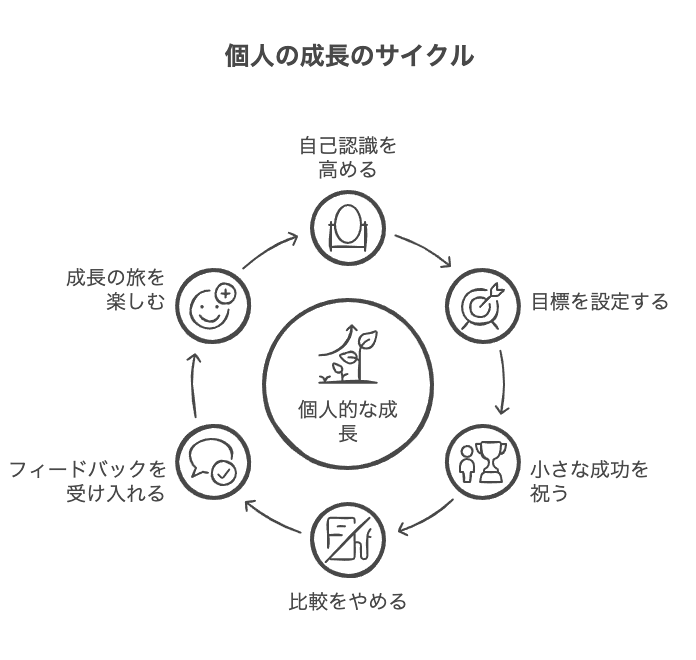

周囲との比較から抜け出し、自分だけの成長を実感する方法

無能感の大きな原因の一つは、周囲との不適切な比較です。この比較の罠から抜け出し、自分自身の成長に焦点を当てる方法を見ていきましょう。

比較の罠から抜け出す思考法

周囲との比較は時に有益ですが、過度な比較は自信喪失につながります。以下の思考法を実践して、比較の罠から抜け出しましょう。

- 「全体像の誤解」を認識する:他者の一部の優れた面だけを見て、自分の全てと比較していないか

- 「成長曲線の違い」を理解する:人それぞれ成長のスピードやタイミングは異なる

- 「強みの多様性」を尊重する:誰にでも異なる強みがあり、全ての面で優れている必要はない

- 「過去の自分」との比較に切り替える:昨日の自分より今日の自分が少しでも成長しているか

特に「全体像の誤解」は多くの新卒が陥りがちな思考の罠です。例えば、同期のAさんはプレゼンが上手く、Bさんは資料作成が早いと感じると、「AさんもBさんも自分より優れている」と思いがちです。しかし実際には、Aさんは資料作成に時間がかかり、Bさんはプレゼンが苦手かもしれません。他者の一部の優れた面だけを見て、それらを全て兼ね備えた「架空の完璧な人物像」と自分を比較してしまうのです。

「過去の自分」との比較に切り替えることも効果的です。「入社当初は電話対応もできなかったが、今はスムーズにできるようになった」など、自分自身の成長に目を向けることで、着実に前進している実感が得られます。

自分だけの成長記録をつける

自分の成長を可視化することで、無能感から抜け出す助けになります。以下の方法で自分だけの成長記録をつけましょう。

| 記録方法 | 内容 | 頻度 |

|---|---|---|

| 成長日記 | 今日学んだこと、できるようになったこと | 毎日5分 |

| スキルチェックリスト | 業務に必要なスキルの習得度を5段階評価 | 月1回 |

| 小さな成功集 | うまくいったこと、褒められたことのメモ | 随時 |

| 質問リスト | 分からなかったこと→解決したことの記録 | 週1回更新 |

特に「小さな成功集」は、無能感に襲われたときの心の支えになります。「あのプレゼンで上司に褒められた」「あの難しい問い合わせに適切に対応できた」など、小さな成功体験を記録しておくことで、「自分は何もできていない」という錯覚から脱却できます。

また、「質問リスト」も有効です。最初は「分からないことだらけ」でも、時間の経過とともに「解決済み」の項目が増えていくのを視覚的に確認できると、着実に成長している実感が得られます。

成長は山登りのようなもの。途中では景色の変化に気づきにくいですが、定期的に振り返ると、自分がどれだけ高い位置まで来たかが分かります。成長記録はその「振り返り」の役割を果たします。

無能感を乗り越えた先にある成長と自信の獲得

無能感は永遠に続くものではありません。適切に対処し、時間をかけて経験を積むことで、必ず乗り越えられるものです。ここでは、無能感を乗り越えた先にある成長と自信の獲得について解説します。

無能感が最も強い時期と乗り越えるタイミング

無能感は一定のパターンで変化していきます。このパターンを理解することで、「今の辛さはいつか終わる」という希望を持つことができます。

- 入社直後(1〜3ヶ月):「何も分からない」状態で戸惑いが強い

- 一人で仕事を任される時期(3〜6ヶ月):責任の重さを感じ、無能感がピークに

- 基本業務に慣れる時期(6〜12ヶ月):少しずつ自信が芽生え始める

- 後輩が入ってくる時期(1年後):自分の成長を実感できる

多くの新卒社員が、入社後3〜6ヶ月の時期に最も強い無能感を抱きます。これは、基本的な業務を任されるようになり、責任の重さを感じる一方で、まだ十分なスキルや経験が備わっていないためです。しかし、この時期を乗り越えると、徐々に基本業務に慣れ、自信を取り戻していきます。

特に入社1年後に後輩が入ってくると、「去年の今頃の自分」と比較して自分の成長を実感できることが多いです。また、後輩に教える立場になることで、自分が身につけた知識やスキルを再確認する機会にもなります。

無能感を経験したからこそ得られる強み

無能感を経験し、それを乗り越えることで得られる強みがあります。これらの強みは、長期的なキャリア形成において大きな財産となります。

| 得られる強み | 内容 | キャリアへの影響 |

|---|---|---|

| レジリエンス | 困難から立ち直る精神的な強さ | 将来の挫折にも耐えられる力になる |

| 謙虚さと学ぶ姿勢 | 自分の限界を知り、学び続ける姿勢 | 長期的な成長と適応力の源泉になる |

| 共感力 | 他者の困難や不安を理解する力 | 将来、後輩を育成する際の強みになる |

| 問題解決能力 | 困難を乗り越えるための創意工夫 | 複雑な課題に対応できる応用力になる |

特に「レジリエンス(回復力)」は、キャリア全体を通じて重要な強みとなります。新卒時代の無能感を乗り越えた経験は、「どんな困難も時間をかければ乗り越えられる」という自信につながります。この自信は、将来的に新しい役割や環境に挑戦する際の支えとなります。

また、無能感を経験したからこそ、後輩や新入社員の不安や悩みに共感できるようになります。「自分も同じ経験をした」という理解に基づいたサポートは、組織全体の成長にも貢献します。

無能感を乗り越えた先には、単なる業務スキルの向上だけでなく、レジリエンスや共感力、問題解決能力といった、長期的なキャリアにおいて価値のある強みが待っています。今の辛さは、将来のあなたを支える貴重な経験となるのです。

新卒が無能と感じるのは当たり前のことであり、誰もが通る道です。重要なのは、その感覚に振り回されず、具体的な行動を通じて少しずつ成長していくことです。弱さを開示し、自己受容を実践することで、無理なく成長していくことができます。また、不適切な比較から抜け出し、自分自身の成長に焦点を当てることで、着実に前進している実感を得ることができます。

無能感は永遠に続くものではありません。適切に対処し、時間をかけて経験を積むことで、必ず乗り越えられます。そして、その経験を通じて得られるレジリエンスや共感力は、長期的なキャリア形成において大きな財産となるでしょう。

辞める前に、この記事で紹介した方法を試してみてください。きっと、今の辛さを乗り越えるヒントが見つかるはずです。

よくある質問

回答 同期との比較は避け、「昨日の自分」と「今日の自分」を比較する視点に切り替えましょう。また、人によって得意分野や成長スピードは異なるため、自分のペースで着実に成長することに集中することが大切です。

他者と比較すると際限なく不安になりますが、自分の成長だけに目を向けると、確実な前進が見えてきます。小さな進歩を喜べる習慣をつけましょう。

回答 同じミスを防ぐためには、チェックリストを作成して確認する習慣をつけることが効果的です。また、ミスの原因を「自分は無能だから」ではなく「具体的にどの部分が理解できていないのか」と分析し、その部分を重点的に学習することで改善できます。

回答 質問する前に自分なりに調べ、「〇〇について調べましたが△△が分かりませんでした」と準備してから質問すると、より建設的な質問になります。また、質問をまとめておき、上司の時間が空いているときにまとめて聞くなど、タイミングにも配慮すると良いでしょう。

質問しないことで生じる問題の方が、質問することで生じる問題よりも大きいことがほとんどです。上司も新人時代があり、あなたの気持ちを理解しているはずです。

回答 入社後3〜6ヶ月は多くの新入社員が最も強い無能感を抱く時期なので、あなたの感覚は非常に一般的です。この時期を乗り越えると、徐々に基本業務に慣れて自信が芽生えてくるので、もう少し続けてみることをお勧めします。

回答 「今日学んだこと」や「できるようになったこと」を毎日短く記録する習慣をつけると、時間の経過とともに自分の成長を可視化できます。また、入社当初にできなかったことで今はできることをリストアップしてみると、思った以上に成長していることに気づくでしょう。

成長は日々の小さな積み重ねであり、短期間では実感しにくいものです。定期的に振り返りの時間を設けることで、自分の成長曲線を確認できるようになります。