「資格を取りたい」「スキルアップしたい」と思いながらも、なかなか勉強に手がつかない—。そんな悩みを抱える社会人は少なくありません。実際、リクルートワークス研究所の調査によると、自己学習を行っている社会人の割合はわずか33.1%とされています。

学生時代は定期テストや受験など明確な目標があり、周囲も同じように勉強していたため、モチベーションを維持しやすい環境がありました。しかし社会人になると、仕事の忙しさや疲れ、明確な期限の不在などから、勉強へのモチベーションを保つことが難しくなります。この記事では、勉強したいのにできない社会人が、モチベーションを上げるための具体的な方法をご紹介します。

勉強しなきゃいけないのにできない社会人の5つの心理的障壁

社会人が勉強に取り組めない背景には、いくつかの心理的障壁が存在します。これらの障壁を理解することで、効果的な対策を講じることができます。まずは、なぜ勉強に取り組めないのかを探ってみましょう。

勉強しなきゃいけないのにできない社会人の多くは、明確な目標の欠如、時間管理の難しさ、成長実感の不足、環境の問題、そして心理的な抵抗という5つの障壁を抱えています。

明確な目標と目的意識の欠如

社会人が勉強に取り組めない最大の理由の一つは、勉強する目的や目標が明確でないことです。「なんとなくスキルアップしたい」「資格があった方が良いらしい」といった漠然とした動機では、継続的なモチベーションにはつながりません。

- 「勉強しなければ」という義務感だけで取り組んでいる

- 勉強することで得られる具体的なメリットが見えていない

- なぜその内容を学ぶ必要があるのか理解していない

- 長期的なキャリアビジョンと勉強内容のつながりが不明確

- 他者からの期待や世間体で勉強しようとしている

例えば、IT企業に勤める32歳のAさんは、「プログラミングを勉強しなければ」と思いながらも、なかなか行動に移せませんでした。しかし、「1年後にデータサイエンティストとして部署異動したい」という具体的な目標を設定したことで、Python学習への取り組みが変わりました。目標が明確になったことで、学ぶ内容や期限も自然と定まり、モチベーションが大きく向上したのです。

目標設定の際には、「いつまでに」「何を」「どのレベルまで」学ぶのかを具体的に決めることが重要です。また、その目標が自分のキャリアや人生にどのように貢献するのかを明確にすることで、勉強へのモチベーションが高まります。

時間管理と優先順位づけの難しさ

社会人にとって「時間がない」という悩みは切実です。仕事や家事、人間関係など、様々な責任や活動の中で勉強の時間を確保することは容易ではありません。

| 時間管理の課題 | 具体例 | 影響 |

|---|---|---|

| 仕事の疲れ | 帰宅後の疲労感で勉強する気力が湧かない | 計画していた勉強時間が確保できない |

| まとまった時間の不足 | 短い空き時間では集中できないと感じる | 「時間ができたら勉強しよう」と先延ばしにする |

| 優先順位の低さ | 緊急性の高い業務や家事を優先してしまう | 勉強が常に後回しになる |

| 誘惑の存在 | SNSやテレビなど気が散る要素が多い | 貴重な自由時間が消費されてしまう |

金融機関で働く28歳のBさんは、資格取得のための勉強時間を確保できずにいました。そこで、朝の通勤電車の中で30分、昼休みに15分、帰宅後に30分と、細切れの時間を活用する戦略に切り替えました。「最初は短時間では効率が悪いと思っていましたが、毎日少しずつでも続けることで、週末にまとめて勉強するよりも定着率が高まりました」とBさんは語ります。

時間管理のポイントは、「大きな時間」を探すのではなく、日常の中の「小さな時間」を有効活用することです。また、勉強を「時間があったらやる」ものではなく、「スケジュールに組み込む」ことで優先順位を上げることも効果的です。

勉強時間の確保で最も効果的なのは「小さな習慣化」です。毎日5分でも続けることが、月に一度の3時間勉強よりも遥かに効果的です。

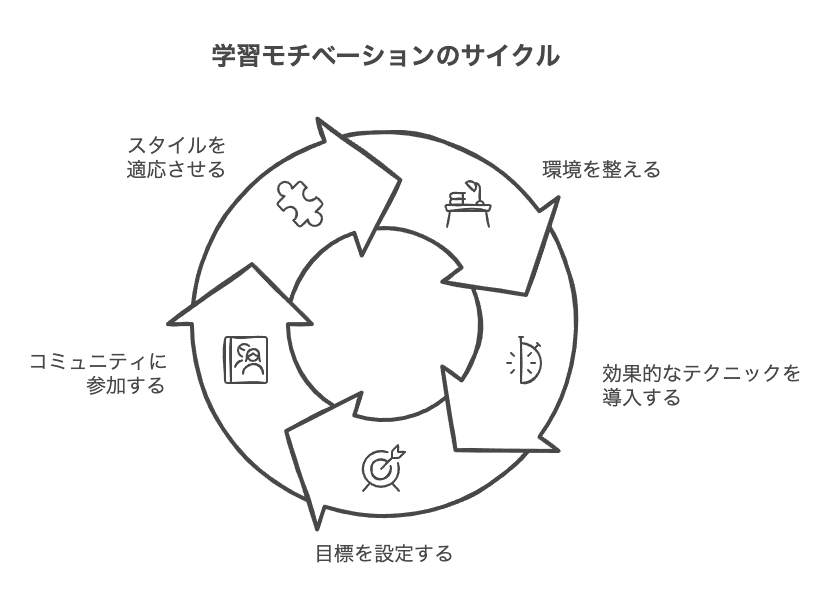

社会人のモチベーションを高める効果的な勉強環境づくり

勉強へのモチベーションを維持するためには、適切な環境づくりが欠かせません。環境は私たちの行動や心理状態に大きな影響を与えるため、勉強に集中できる環境を整えることで、モチベーションを高めることができます。

集中力を高める物理的環境の整備

勉強に取り組む物理的な環境は、集中力やモチベーションに直接影響します。自宅で勉強する場合も、外出先で勉強する場合も、環境を整えることが重要です。

- 自宅での環境整備:専用の勉強スペースを確保し、誘惑となるものを排除する

- デジタルデトックス:勉強中はスマホの通知をオフにするか、別室に置く

- 適切な照明と温度:目が疲れにくい明るさと集中できる温度に調整する

- 整理整頓:必要な教材だけを手元に置き、視界をすっきりさせる

- 外出先の活用:カフェや図書館など、自分に合った勉強場所を見つける

マーケティング会社に勤める35歳のCさんは、自宅での勉強がはかどらず悩んでいました。「テレビやゲーム、家事など気が散る要素が多すぎて、なかなか集中できませんでした」と振り返ります。そこでCさんは、週に2回、仕事帰りに図書館に立ち寄る習慣を作りました。「家に帰る前に2時間だけ図書館で勉強することで、環境を変えるだけでなく、『今日はこれだけやる』という明確な区切りができました。結果的に、自宅での勉強よりも効率が上がりました」とCさんは語ります。

自宅で勉強する場合は、できるだけ勉強専用のスペースを確保することが理想的です。それが難しい場合でも、勉強を始める前に机の上を片付け、必要なものだけを出すといった小さな工夫が効果的です。また、スマートフォンは最大の誘惑源となるため、勉強中は電源を切るか、別の部屋に置くことをおすすめします。

モチベーションを維持するための心理的環境づくり

物理的な環境だけでなく、心理的な環境も勉強のモチベーションに大きく影響します。自分自身の心理状態を整えることで、勉強への取り組み方が変わります。

| 心理的環境づくり | 具体的な方法 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 小さな成功体験の積み重ね | 達成可能な小さな目標を設定し、クリアしていく | 自己効力感の向上と継続的なモチベーション維持 |

| 勉強仲間の確保 | 同じ目標を持つ仲間と定期的に進捗を共有する | 適度な競争意識と責任感の醸成 |

| 自己報酬システム | 目標達成時に自分へのご褒美を用意する | ポジティブな感情と勉強の連携強化 |

| 可視化と振り返り | 勉強時間や進捗を記録し、定期的に振り返る | 成長の実感と改善点の発見 |

出版社で編集者として働く30歳のDさんは、資格取得のための勉強に苦戦していました。「一人で黙々と勉強するのが苦手で、すぐに集中力が切れてしまいました」とDさんは言います。そこで、同じ資格を目指す友人と週に一度オンラインで進捗報告会を開催することにしました。「誰かに見られている、報告しなければならないという適度なプレッシャーが、日々の勉強のモチベーションになりました。また、お互いの工夫を共有することで、より効率的な勉強方法も見つかりました」と効果を実感しています。

心理的環境づくりで重要なのは、「自分一人で抱え込まない」ことです。勉強の進捗や目標を誰かと共有することで、責任感が生まれ、モチベーションの維持につながります。また、勉強の成果を可視化することで、自分の成長を実感しやすくなります。例えば、勉強時間や進捗をカレンダーやアプリで記録し、「今月は先月より10時間多く勉強できた」といった形で成果を確認することが効果的です。

環境は行動を決定づける最大の要因です。勉強のハードルを下げる環境設計こそが、継続の秘訣なのです。

社会人のモチベーションを飛躍的に高める学習テクニック

適切な環境づくりに加えて、効果的な学習テクニックを取り入れることで、勉強のモチベーションをさらに高めることができます。ここでは、社会人の学習効率を高め、モチベーションを維持するための具体的なテクニックを紹介します。

小さな一歩から始める「マイクロ学習法」

「マイクロ学習法」とは、学習内容を小さな単位に分割し、短時間で集中的に取り組む方法です。社会人の限られた時間の中でも効率的に学習を進めることができます。

- 5分ルール:「とりあえず5分だけやってみる」と心理的ハードルを下げる

- ポモドーロ・テクニック:25分の集中と5分の休憩を繰り返す時間管理法

- スキマ時間の活用:通勤時間や昼休みなど、短い時間を効果的に使う

- 一日一ページ法:毎日最低1ページだけでも進める習慣をつける

- モジュール学習:学習内容を独立した小さな単位に分割して取り組む

システムエンジニアとして働く27歳のEさんは、プログラミングの新言語習得に挑戦していましたが、「まとまった時間がないと勉強できない」と考え、なかなか進みませんでした。そこでEさんは、通勤電車の中で5分だけコードを読む、昼休みに1つの小さな問題を解く、といった「マイクロ学習」を試してみました。「最初は効率が悪いと思っていましたが、毎日少しずつ続けることで、週末にまとめて勉強するよりも定着率が高まりました。また、『今日はこれだけ』と決めることで、心理的な負担も減りました」とEさんは効果を実感しています。

マイクロ学習のポイントは、「完璧を求めない」ことです。「今日は2時間勉強する」という高い目標を設定するよりも、「今日は5分だけ」という低いハードルを設定し、それを確実に達成することで、成功体験を積み重ねていくことが重要です。また、短時間でも集中して取り組むことで、効率的な学習習慣が身につきます。

成長を実感できる「可視化」と「振り返り」の技術

勉強のモチベーションを維持するためには、自分の成長を実感することが重要です。そのためには、学習の進捗や成果を「可視化」し、定期的に「振り返る」習慣を持つことが効果的です。

| 可視化・振り返りの方法 | 具体的なツール・テクニック | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 学習記録の作成 | 学習日記、進捗管理アプリ、勉強時間記録ツール | 客観的な成長の確認と継続意欲の向上 |

| アウトプットの習慣化 | 学んだ内容のブログ執筆、SNS発信、教える機会の創出 | 理解度の確認と知識の定着促進 |

| 定期的な自己評価 | 月次の振り返り、小テストの実施、模試の受験 | 弱点の発見と学習計画の最適化 |

| 目に見える成果物の作成 | ポートフォリオ、成果発表会、資格証明書の掲示 | 達成感の獲得と自己効力感の向上 |

広告代理店で働く33歳のFさんは、マーケティングの最新トレンドを学ぶために勉強を始めましたが、「成長している実感がなく、モチベーションが続かなかった」と振り返ります。そこでFさんは、学んだ内容を毎週ブログにまとめる習慣を作りました。「アウトプットすることで、自分の理解度が明確になり、また読者からのコメントで新たな気づきも得られました。何より、過去の記事を読み返すことで、自分がどれだけ成長したかを実感できるようになりました」とFさんは語ります。

可視化と振り返りのポイントは、「継続性」と「具体性」です。一時的ではなく継続的に記録を取ることで、長期的な成長が見えてきます。また、「今日は勉強した」という抽象的な記録ではなく、「今日は○○について学び、△△がわかるようになった」という具体的な記録が効果的です。さらに、定期的に過去の記録を振り返ることで、自分の成長を実感し、モチベーションの維持につながります。

社会人のモチベーションを高める学習テクニックの核心は、小さな成功体験を積み重ねること、そして自分の成長を目に見える形で確認できる仕組みを作ることにあります。

社会人のモチベーションを長期的に維持するマインドセット

効果的な環境づくりや学習テクニックに加えて、長期的にモチベーションを維持するためには、適切なマインドセット(考え方や姿勢)が重要です。ここでは、勉強を継続するための心理的アプローチについて解説します。

完璧主義を手放し「小さな前進」を喜ぶ姿勢

社会人の勉強が続かない大きな原因の一つに、完璧主義があります。「理想的な勉強法でなければ意味がない」「計画通りに進まなければ失敗だ」という考え方は、かえってモチベーションを下げてしまいます。

- 完璧主義の罠:高すぎる基準を設定し、それを達成できないと自己否定につながる

- 「すべてか無か」思考:計画通りにできないなら全くやらないという極端な考え方

- 小さな前進の無視:大きな成果だけを重視し、日々の小さな進歩を評価しない

- 失敗への過剰な恐れ:間違いや挫折を過度に恐れ、チャレンジを避ける

- 比較の罠:他者の進度や成果と自分を比較し、自信を失う

コンサルティング会社で働く31歳のGさんは、MBA取得を目指して勉強を始めましたが、「毎日2時間勉強する」という高い目標を設定したことで、すぐに挫折してしまいました。「忙しい日が続くと計画通りに勉強できず、『もう無理だ』と投げ出してしまいました」とGさんは振り返ります。その後、「毎日5分でも勉強する」という現実的な目標に切り替え、小さな成功体験を積み重ねる方針に変更しました。「5分だけなら必ずできる。そして始めてしまえば、多くの場合は予定より長く勉強することができました。何より、『今日も目標達成』という小さな喜びが、継続のモチベーションになりました」とGさんは語ります。

完璧主義を手放すポイントは、「プロセスを重視する」ことです。結果だけでなく、日々の取り組みそのものに価値を見出すことで、小さな前進を喜べるようになります。また、「すべてか無か」ではなく、「少しでも前に進む」という考え方に切り替えることで、継続的な学習が可能になります。

「なぜ学ぶのか」を常に意識する目的思考

勉強を長期的に続けるためには、「なぜ学ぶのか」という目的を常に意識することが重要です。目的意識が明確であれば、一時的なモチベーションの低下や障害があっても、継続する力が生まれます。

| 目的思考の要素 | 具体的な実践方法 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 個人的な「WHY」の明確化 | 勉強する本当の理由を深堀りし、言語化する | 内発的動機づけの強化と長期的なコミットメント |

| 目的の可視化 | 目的や目標を書き出し、目につく場所に掲示する | 日常的な目的意識の喚起と優先順位の明確化 |

| 目的と日々の学習の接続 | 今日の学習が長期目標にどうつながるかを意識する | 日々の学習への意味づけと価値の付与 |

| 目的の定期的な再確認 | 月に一度、勉強の目的を振り返り、必要に応じて更新する | 変化する状況や価値観に合わせた目的の最適化 |

製造業で働く36歳のHさんは、英語学習を始めましたが、なかなか継続できずにいました。そこでHさんは、「なぜ英語を学びたいのか」を深く掘り下げてみました。「単に『英語ができた方が良い』という漠然とした理由ではなく、『海外の顧客と直接コミュニケーションを取り、より良い製品開発につなげたい』という具体的な目的を見つけました。この目的を毎朝確認することで、日々の学習に意味を見出せるようになりました」とHさんは語ります。

目的思考のポイントは、「外発的動機」から「内発的動機」へのシフトです。「昇進のため」「周囲の期待に応えるため」といった外部からの動機だけでなく、「自分の成長のため」「好奇心を満たすため」といった内側からの動機を見つけることで、持続的なモチベーションにつながります。また、目的を定期的に振り返り、必要に応じて更新することで、変化する状況や価値観に合わせた学習を続けることができます。

マインドセットこそがモチベーション維持の要です。「なぜ学ぶのか」という問いに心から納得できる答えを持つことが、あらゆる障害を乗り越える原動力になります。

勉強しなければならないと分かっていても、なかなか行動に移せない—。それは多くの社会人が抱える共通の悩みです。しかし、適切な環境づくり、効果的な学習テクニック、そして前向きなマインドセットを身につけることで、勉強へのモチベーションを高め、継続的な学習習慣を築くことができます。

重要なのは、自分自身の状況や特性に合った方法を見つけることです。この記事で紹介した様々な方法の中から、自分に合ったものを選び、試してみてください。また、完璧を求めず、小さな一歩から始めることを忘れないでください。「とりあえず5分だけ」という小さな成功体験の積み重ねが、やがて大きな成果につながります。

社会人の学びは、単なるスキルアップや資格取得以上の価値があります。新しい知識や視点を得ることで、仕事の幅が広がり、人生がより豊かになります。今日から、あなた自身の学びの旅を始めてみませんか?

よくある質問

回答 仕事後の疲労感は多くの社会人が抱える課題です。まず試してほしいのは「帰宅前勉強法」です。仕事帰りにカフェや図書館に立ち寄り、30分だけ勉強してから帰宅する方法です。家に帰ると気が緩んでしまいますが、帰宅前なら比較的集中力が維持できます。また、朝型勉強も効果的です。朝は脳が冴えており、30分早く起きて勉強する習慣をつけると、仕事の疲れに左右されません。どうしても夜に勉強したい場合は、帰宅後すぐに15分だけ勉強する「着替え前勉強法」も試してみてください。着替える前にとりあえず教材を開く習慣をつけると、そのまま勉強を続けられることが多いです。

脳科学的には、「状態の切り替え」が鍵です。仕事モードから休息モードに入る前に、短時間でも勉強モードに切り替えることで、習慣化が格段に容易になります。

回答 デジタル誘惑との戦いは現代人共通の課題です。最も効果的なのは「環境デザイン」です。勉強中はスマホを別室に置く、または「Forest」のようなアプリを使って一定時間ロックするなど、物理的に誘惑を遠ざけましょう。次に「ポモドーロ・テクニック」を試してみてください。25分間集中して勉強し、5分間休憩するというサイクルを繰り返す方法です。「たった25分なら頑張れる」という心理的ハードルの低さが効果的です。また、勉強内容を小さな単位に分割し、1単位終わるごとに達成感を味わう「細分化テクニック」も有効です。さらに、「誘惑との取引」も試してみてください。例えば「1時間勉強したら、15分だけYouTubeを見ても良い」というルールを自分で設定することで、誘惑を報酬として活用できます。

回答 学習の意義への疑問は、多くの社会人学習者が経験するものです。まず、学習目標と現在の学習内容のつながりを明確にしましょう。「この内容を学ぶことで、最終目標にどう近づくのか」を具体的に書き出すことで、目的意識が強まります。次に、学んだ内容を実際に活用する機会を意識的に作りましょう。例えば、新しく学んだ知識を仕事で試してみる、同僚に教えてみる、SNSで発信してみるなど、アウトプットの機会を増やすことで「役立っている実感」が得られます。また、同じ分野を学ぶ仲間やコミュニティに参加することも効果的です。他の学習者と交流することで、新たな視点や活用法を知り、モチベーションが高まります。さらに、定期的に「学びの振り返り」を行い、「この1ヶ月で何ができるようになったか」を確認することで、成長を実感できます。

学びの価値は「知識そのもの」より「知識の活用」にあります。学んだことを日常で意識的に使う習慣をつけると、学習の意義を実感できるようになります。

回答 習慣化のポイントは「続けられる量」から始めることです。理想は「毎日少しずつ」の頻度です。例えば、「平日は15分、休日は30分」といった現実的な目標設定が効果的です。特に始めたばかりの頃は、「毎日5分だけ」という超ミニマムな目標でも構いません。重要なのは継続性であり、5分でも毎日続けることで、脳に「これは日課である」という認識が形成されます。時間帯については、可能であれば「同じ時間」に行うことで習慣化が促進されます。朝型の人は起床後、夜型の人は帰宅後など、自分のリズムに合わせて固定時間を設定してみてください。また、習慣化には約21日かかると言われていますが、個人差があります。最初の1ヶ月は特に意識して続け、その後徐々に時間を延ばしていくアプローチが効果的です。

回答 独学の最大の課題は、フィードバックの不足です。これを解決するためにいくつかの方法があります。まず、「アウトプット重視の学習」を心がけましょう。学んだ内容を自分の言葉で説明する、ブログやSNSで発信する、誰かに教えるなど、知識をアウトプットする機会を意識的に作ることで、理解度を確認できます。次に、オンラインコミュニティや勉強会に参加することをおすすめします。同じ分野を学ぶ人々と交流することで、質問ができたり、自分の理解度を客観的に把握できたりします。また、定期的に小テストや模擬試験を活用することも効果的です。多くの分野では、無料の練習問題や模擬テストがオンラインで提供されています。さらに、学習管理アプリを使って進捗を可視化することで、客観的な成長を確認できます。最後に、可能であれば月に1回程度、その分野の専門家や先輩学習者にレビューをお願いすることも検討してみてください。

「教えることは最高の学び」という言葉があります。学んだ内容を誰かに説明する機会を作ることで、理解度が飛躍的に向上します。