社会人として働く中で、最も重要な資産は自分自身の心身です。どんなに優れた知識やスキルを持っていても、体調が優れなければ十分に能力を発揮することはできません。特に責任ある立場になればなるほど、自分の体調管理は仕事のパフォーマンスに直結します。

近年の調査によると、体調不良による業務効率の低下は、企業の生産性にも大きな影響を与えていることが明らかになっています。また、長期的な健康維持は、キャリア形成においても重要な要素となっています。この記事では、社会人にとって体調管理がなぜ重要なのか、そして日常生活に取り入れやすい効果的な体調管理の方法を7つご紹介します。

社会人にとって体調管理が重要な理由

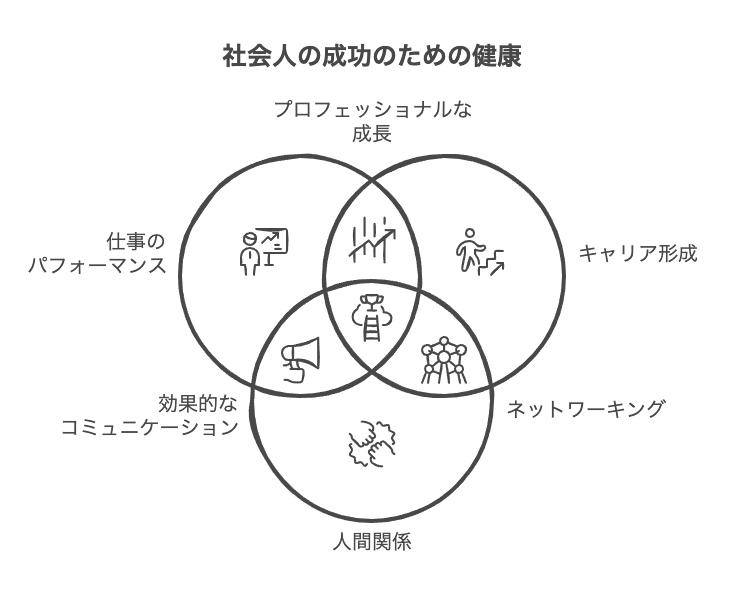

社会人として働く上で、体調管理は単なる健康維持以上の意味を持ちます。体調の良し悪しは仕事のパフォーマンスに直結するだけでなく、キャリア形成や人間関係にも大きな影響を与えます。

社会人にとって体調管理は最も基本的な責任であり、自己管理能力の表れでもあります。

体調管理が仕事のパフォーマンスに与える影響

体調不良は集中力の低下や判断力の鈍化を招き、仕事の質と量に直接影響します。特に重要な局面では、体調管理の差がそのまま成果の差となって表れることも少なくありません。

- 体調不良による集中力低下で、ミスや判断ミスが増加する

- 疲労の蓄積により創造性や問題解決能力が低下する

- 体調不良による欠勤や早退が信頼性の低下につながる

- 長期的な体調不良が昇進や重要プロジェクトの機会損失を招く

- 周囲のチームメンバーへの負担増加により、人間関係にも影響する

例えば、風邪をひいて頭がぼんやりしている状態では、通常なら30分で終わる作業に1時間以上かかることもあります。また、体調不良による欠勤が続くと、チームの他のメンバーに負担がかかり、職場での評価にも影響する可能性があります。

「体調管理も仕事のうち」という考え方

ビジネスの世界では「体調管理も仕事のうち」という言葉がよく使われます。これは、自分の体調を整えることが職場での責任を果たすための前提条件であるという考え方です。

| 体調管理を怠った例 | 業務への影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 前日の飲み会での過度の飲酒 | 二日酔いによる業務効率低下、遅刻 | 飲酒量の自己管理、休肝日の設定 |

| 不規則な食生活の継続 | 栄養バランスの乱れによる体力低下 | バランスの取れた食事の習慣化 |

| 慢性的な睡眠不足 | 判断力・集中力の低下、ミスの増加 | 規則正しい睡眠習慣の確立 |

| 感染症流行期の予防不足 | 感染による長期欠勤、周囲への感染拡大 | 手洗い・マスク着用などの予防策徹底 |

重要なのは、これらの体調管理は自分自身のためだけでなく、一緒に働く同僚や会社全体のためでもあるという点です。一人の体調不良が、チーム全体の生産性に影響を与えることもあります。

私が20年以上のビジネス経験で学んだことは、「体調管理は最も重要なビジネススキル」だということです。どんなに優秀な人でも体調を崩せば仕事のパフォーマンスは落ちます。特に管理職になると、自分の体調不良が部下全体の生産性に影響するため、より一層の自己管理が求められます。体調管理は自己投資の中で最も高いリターンをもたらすものだと考えています。

社会人の体調管理の基本:規則正しい生活リズムの確立

体調管理の基本は、規則正しい生活リズムを確立することです。人間の体は約24時間周期の「体内時計」に従って機能しており、この自然なリズムに沿った生活を送ることで、最適なパフォーマンスを発揮できるようになります。

社会人の体調管理において、規則正しい生活リズムの確立は最も基本的かつ効果的な方法です。

睡眠の質と量を確保する重要性

良質な睡眠は体調管理の要です。睡眠不足は免疫力の低下、集中力の減少、判断力の鈍化など、様々な悪影響をもたらします。社会人として充実した毎日を送るためには、睡眠の質と量を意識的に確保することが重要です。

- 理想的な睡眠時間は7〜8時間が目安(個人差あり)

- 就寝時間と起床時間を毎日一定に保つ

- 就寝前30分はスマートフォンやパソコンの使用を避ける

- 寝室は暗く、静かで、適温(16〜19℃)に保つ

- カフェインは15時以降は控える

- 夕食は就寝の3時間前までに済ませる

例えば、毎日23時に就寝し、7時に起床するというリズムを確立することで、体内時計が整い、自然と質の高い睡眠が得られるようになります。また、週末に生活リズムを大きく崩すと「社会的時差ボケ」が生じるため、休日も平日と同じような時間に起床することが理想的です。

食事の時間と内容の管理

規則正しい食事は、エネルギー供給を安定させ、集中力の維持に役立ちます。特に朝食は一日のスタートを切るための重要な栄養源です。

| 食事のタイミング | ポイント | おすすめの食事内容 |

|---|---|---|

| 朝食 | 脳と体を活性化させる重要な食事 | 炭水化物とタンパク質をバランスよく(例:トースト+卵+野菜) |

| 昼食 | 午後の活動エネルギーを補給 | 腹八分目を心がけ、野菜を多めに |

| 夕食 | 就寝前3時間までに済ませる | 消化に良い食事を選び、量を控えめに |

| 間食 | 血糖値の急激な変動を防ぐ | ナッツ類、フルーツなど自然食品を選ぶ |

食事の内容も重要です。バランスの取れた食事は、必要な栄養素を摂取し、免疫力を高め、体調を整えるのに役立ちます。特に忙しい社会人は、コンビニ食やファストフードに頼りがちですが、これらを続けると栄養バランスが崩れ、長期的な健康問題につながる可能性があります。

私が若手社員に必ず伝えることは、「朝食を抜くな」ということです。朝食を抜くと血糖値が上がらず、脳のパフォーマンスが低下します。特に重要な会議や商談がある日は、必ず朝食をとるよう心がけてください。また、食事の内容も大切で、私自身は週に3日は自炊する習慣をつけています。自炊することで食材の選択から調理まで自分でコントロールでき、健康的な食生活につながります。

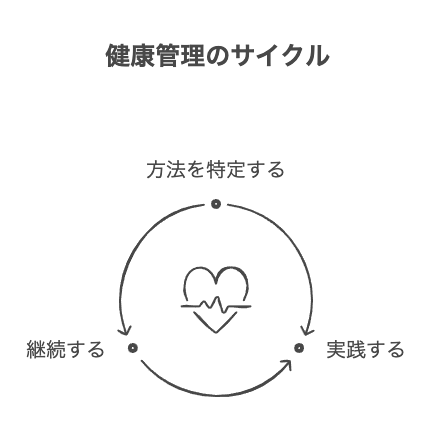

社会人におすすめの体調管理方法7選

社会人の体調管理には、日常生活に無理なく取り入れられる方法が理想的です。ここでは、忙しい社会人でも実践できる効果的な体調管理方法を7つご紹介します。

適度な運動習慣の取り入れ方

運動は体力向上だけでなく、ストレス解消や集中力アップにも効果的です。特にデスクワークが中心の社会人にとって、意識的に体を動かす習慣を持つことは重要です。

- 通勤時に一駅分歩く、階段を使うなど日常生活に運動を組み込む

- 昼休みに10分程度のウォーキングを行う

- 週に2〜3回、30分程度の有酸素運動(ウォーキング、ジョギングなど)

- デスクワーク中も1時間に一度は立ち上がり、ストレッチを行う

- 週末にはやや強度の高い運動(テニス、水泳など)を楽しむ

例えば、エレベーターではなく階段を使う、少し遠いトイレを利用するなど、日常生活の中で意識的に体を動かす機会を増やすことも効果的です。また、運動は継続することが重要なので、無理なく続けられる方法を見つけることがポイントです。

バランスの取れた食生活の実践

忙しい社会人でも実践できる、バランスの取れた食生活のポイントをご紹介します。

| 栄養素 | 主な働き | おすすめの食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 筋肉や臓器の材料、免疫力の維持 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| 炭水化物 | エネルギー源、脳の働きをサポート | 玄米、全粒粉パン、イモ類 |

| 脂質 | エネルギー源、ホルモン生成 | オリーブオイル、アボカド、ナッツ類 |

| ビタミン・ミネラル | 代謝促進、免疫機能サポート | 野菜、果物、海藻類 |

| 食物繊維 | 腸内環境の改善、血糖値の安定 | 野菜、豆類、きのこ類、海藻類 |

忙しい日々の中でバランスの良い食事を取るためのコツとしては、以下のような方法があります:

週末に作り置きをして平日の食事準備を効率化する

コンビニでも野菜サラダや茹で卵などの健康的な食品を選ぶ

外食時は「主食・主菜・副菜」がそろった定食スタイルを選ぶ

水分補給は水やお茶を中心に、糖分の多い飲料は控える

腹八分目を意識し、食べ過ぎを防ぐ

ストレス管理と休息の取り方

社会人にとって、ストレス管理と適切な休息は体調管理の重要な要素です。慢性的なストレスは免疫力の低下や様々な健康問題を引き起こす原因となります。効果的なストレス管理と休息の取り方を身につけることで、心身の健康を維持しましょう。

効果的なストレス発散法

ストレスを完全になくすことは難しいですが、適切に管理し発散することは可能です。自分に合ったストレス発散法を見つけることが大切です。

- 深呼吸やメディテーションで心を落ち着ける

- 趣味や創作活動に没頭する時間を作る

- 自然の中で過ごす時間を定期的に確保する

- 友人や家族との交流を大切にする

- 入浴でリラックスする時間を作る

- 笑うことを意識的に取り入れる(コメディ番組視聴など)

- ストレッチやヨガで体の緊張をほぐす

例えば、仕事で緊張が続いた日には、帰宅後にお気に入りの音楽を聴きながら入浴するなど、意識的にリラックスする時間を作ることが効果的です。また、週末には自然の中でハイキングをするなど、環境を変えることでリフレッシュ効果が高まります。

休日の過ごし方と充電方法

休日の過ごし方も体調管理に大きく影響します。単に何もしないだけでは真の休息にならないことも多いため、効果的な充電方法を知ることが重要です。

| 休日の過ごし方 | 効果 | 具体例 |

|---|---|---|

| アクティブレスト | 仕事とは異なる活動で心身をリフレッシュ | 軽いスポーツ、ガーデニング、料理など |

| パッシブレスト | 完全にリラックスして体力を回復 | 十分な睡眠、読書、映画鑑賞など |

| ソーシャルタイム | 人との交流でストレス解消、幸福感向上 | 家族や友人との食事、会話など |

| 自己成長の時間 | 新しい知識や経験で脳を活性化 | 趣味の勉強、新しい場所への訪問など |

休日の過ごし方のポイントは、仕事モードから完全に切り替えることです。メールチェックやちょっとした仕事をしてしまうと、脳が休息モードに入れず、真の充電ができません。少なくとも週に1日は、仕事に関することを一切せず、自分の好きなことや充電になることに時間を使うことをおすすめします。

私が実践している「デジタルデトックスデー」をおすすめします。月に1回、土曜日をスマホやパソコンから完全に離れる日に設定しています。最初は不安でしたが、今では最高のリフレッシュ方法になっています。脳が常に情報処理から解放され、創造性が高まり、月曜日の仕事の効率が格段に上がりました。完全に難しければ、まずは半日から試してみてください。

予防と早期対応:社会人の体調管理の実践法

体調管理において、問題が大きくなる前に予防し、早期に対応することが重要です。特に社会人は責任ある立場であることが多く、長期の休職は自身のキャリアだけでなく、周囲にも影響を与えます。日常的な予防策と体調不良の兆候に早めに対応する方法を身につけましょう。

定期的な健康チェックの習慣化

健康状態を定期的にチェックすることで、問題を早期に発見し、対処することができます。会社の健康診断だけでなく、自己チェックの習慣を身につけることが大切です。

- 毎朝の体温・体重測定で基本的な健康状態を把握する

- 定期的な血圧測定(特に30代以降は重要)

- 睡眠の質や疲労度を日記やアプリで記録する

- 月に一度は体の変化(肌の状態、爪の色など)をチェックする

- 年に一度は人間ドックや詳細な健康診断を受ける

- 歯科検診も定期的に受診する(歯の健康は全身の健康に関連)

例えば、スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスを活用して、日々の活動量や睡眠の質、心拍数などを記録することも効果的です。データを蓄積することで、自分の体調の変化に気づきやすくなります。

体調不良時の適切な対応と休息

体調不良を感じたときの適切な対応も、社会人の体調管理において重要なスキルです。無理をして悪化させるよりも、早めに適切な対応をとることが、結果的に仕事の効率や信頼性を高めます。

| 体調不良の兆候 | 適切な対応 | 注意点 |

|---|---|---|

| 軽い疲労感や集中力低下 | 十分な睡眠、栄養バランスの見直し | 放置すると慢性疲労につながる可能性 |

| 頭痛や軽い発熱 | 早めの休息、水分補給、必要に応じて市販薬 | 症状が48時間以上続く場合は医療機関を受診 |

| 風邪の初期症状 | 早めの休息、保温、水分補給 | 無理をして出社すると悪化・長期化の恐れ |

| 強いストレス症状 | 休息、リラックス法の実践、必要に応じて専門家に相談 | メンタル不調は早期対応が重要 |

体調不良時の職場への連絡も重要です。以下のポイントを押さえておきましょう:

体調不良を感じたら早めに上司や同僚に伝える

休む場合は、できるだけ早く連絡する(電話が基本)

自分の担当業務の状況や引き継ぎ事項を簡潔に伝える

復帰の見込みについても可能な範囲で伝える

医療機関を受診した場合は、診断結果を報告する

社会人の体調管理において最も重要なのは、予防と早期対応です。小さな変化に気づき、適切に対処することで、大きな問題を未然に防ぐことができます。

体調管理は、社会人として成功するための基本的なスキルの一つです。規則正しい生活リズムの確立、バランスの取れた食生活、適度な運動習慣、効果的なストレス管理、そして予防と早期対応の習慣を身につけることで、心身の健康を維持し、仕事のパフォーマンスを最大化することができます。

これらの方法は一朝一夕で身につくものではありません。少しずつ日常生活に取り入れ、自分に合った方法を見つけていくことが大切です。健康な体と心は、充実したキャリアと人生の基盤となります。今日から、自分自身への最高の投資として、体調管理を意識してみてはいかがでしょうか。

よくある質問

回答 最も効果的なのは、質の良い睡眠を確保することです。7〜8時間の睡眠時間を確保し、就寝・起床時間を一定に保つことで、体内時計が整い、免疫力向上や集中力維持につながります。忙しくても睡眠だけは妥協しないことが、体調管理の基本です。

私自身、若い頃は睡眠時間を削って仕事をしていましたが、結果的に効率が下がり、ミスも増えていました。今は「睡眠投資」と考え、どんなに忙しくても7時間は寝るようにしています。その結果、6時間で行っていた仕事が5時間で終わるようになり、実質的な作業時間は増えているんです。

回答 デスクワーク中心の方には、「細切れ運動」がおすすめです。1時間に1回は立ち上がってストレッチする、トイレは遠くのフロアのものを使う、昼休みに10分間歩く、エレベーターではなく階段を使うなど、日常生活に小さな運動を取り入れることで、座りっぱなしによる悪影響を軽減できます。

回答 季節の変わり目(特に春と秋)と、長期連休明けは体調を崩しやすい時期です。季節の変わり目には温度変化に対応できる服装の工夫を、連休明けには徐々に生活リズムを戻す準備期間を設けることが効果的です。また、繁忙期前には特に睡眠と栄養に気を配りましょう。

私のチームでは、繁忙期が始まる2週間前から「体調管理強化期間」を設けています。残業を控え、ランチは栄養バランスの良いものを選び、会議中にもストレッチタイムを取り入れます。その結果、繁忙期の病欠が大幅に減少し、生産性も向上しました。予防的な体調管理は、チーム全体のパフォーマンスを左右する重要な戦略なのです。

回答 デスクでできる簡単なリラックス法として、「4-7-8呼吸法」があります。4秒かけて鼻から息を吸い、7秒間息を止め、8秒かけて口からゆっくり吐き出します。これを3〜4回繰り返すだけで、自律神経が整い、ストレスホルモンが減少します。会議前や緊張時に効果的です。

回答 38度以上の発熱、強いめまいや頭痛、嘔吐や下痢などの症状がある場合は迷わず休むべきです。また、感染症の可能性がある場合は、周囲への感染リスクを考慮して休むことが責任ある行動です。迷った場合は「このまま仕事を続けると悪化するか」「周囲に迷惑をかけないか」を基準に判断しましょう。

管理職の立場から言うと、体調不良の社員には「早く休んで早く回復する」ことを望みます。無理して出社し、パフォーマンスが低下した状態で1週間働くより、きちんと2日休んで完全回復した状態で戻ってくる方が、チーム全体にとってもプラスです。休むことに罪悪感を持たず、「早期回復のための戦略的判断」と捉えることが大切です。